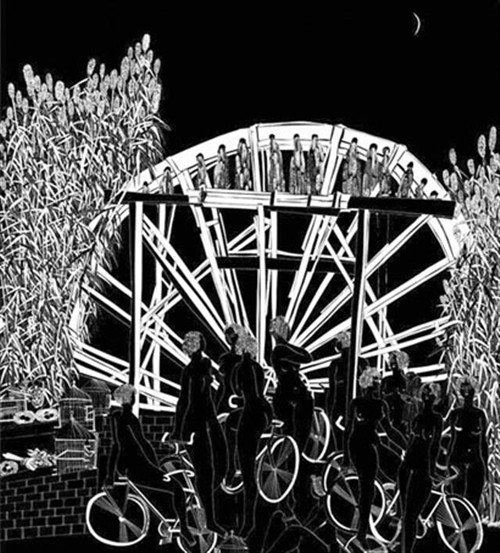

冷冰川墨刻作品《传说》之三

俞晓群

按照沈昌文先生观点,大凡为出版人排座次,不是看他学术水平高低,而是看他手中拥有多少一流的作者。而说来惭愧,当今之世,冷冰川先生绘画是绝对一流,在我出版界朋友中,汪家明、王亚民、王为松等,都是他的朋友,而我却始终与他隔空相望。

早在一九九〇年代,北京三联书店董秀玉先生发现冷冰川才气逼人,她请冷冰川为三联《读书》做封面插图,做笔记本、书签和明信片等各种产品,还出版《闲花房》和《风花雪月》。那画面确实惊艳,让我敬佩董秀玉慧眼识才。记得在一九九五年元旦,董秀玉送给我一册冷冰川插画笔记本,封面上一位绅士正在向书摊上的一位淑女借阅图书,上面写着“阅读:一生的承诺”。其浓浓的艺术气息,实在让人倾倒。

那时我在辽宁教育出版社,王亚民在河北教育出版社,王亚民做出版重经典,重艺术,他团结作者像一块磁石,有才华的人都逃不过他的法眼。冷冰川才情毕现,他自然会俯身过去,接连出版《冷冰川》和《纵情之痛》等著作。而我生性静默,不善结交,本身又缺乏艺术修养,见到艺术家作品只有喜爱,却拿不出征服的办法。那些年与亚民比肩做出版,在艺术门类上,我始终落于下风,与冷冰川作品多年无缘。

还有冷冰川的好友祝勇,他也是我的作者和朋友,他知道我喜欢冷冰川,不时送给我冷冰川墨刻的复制品,还在他为海豚出版社主编的“独立文丛”上,以及他的“祝勇作品集”上,用冷冰川的画做封面插图和藏书票。

就这样二十几年,我一直被冷冰川的艺术感染着、诱惑着、包围着,却始终没有结交的缘分。直到二〇一四年,我与王为松在上海书展组织“两海丛书”座谈会,晚上聚餐,为松请来一位高高壮壮的大汉,头大而浑圆,体硕而雄健,一副笑眯眯的面孔,谈吐音调平和,富于感染力。他就是冷冰川。为松介绍,彼此闻名,目光中都闪出兴奋的火花。为松还惊异,你们俩怎么会不认识!那有什么奇怪呢?说起来为松与冰川颇有奇缘,他们小时候都在南通居住,甚至在同一个街道中长大,居所门牌号都离得很近。冰川说他经常会在为松家门前走过,为松也想起来,确实有这样一个男孩看上去面熟。你们不也是擦肩而过,直到几十年后才相识相交么?人世间时空交错、经纬纵横,谁与谁能否相遇、何时相遇、怎样相遇,都是如此奇诡,不循因果。此番偶然相逢,那一刻我故作镇静,内心中早已激动万分,狠狠地握着他那双持刀的大手,久久不肯放下!“唯恐夜深花睡去”,此一放手,真不知何时再相见?

此时的冷冰川已经成就卓然,著作与画作遍野花开。我还能做什么?做什么都行,怎么做都行,您想怎么做就怎么做。这是我遇到最看重的作者时惯用的态度,当年我对沈昌文用过,对吕叔湘用过,对陈原用过,对丰子恺的后人用过,现在我又用到冷冰川身上。

此时的冷冰川真的不缺什么,多一本书少一本书,多一幅画作少一幅画作,已经不会为他那座艺术高峰带来些许改变。一位江南水乡中走出的少年,怀揣六朝烟雨,沐浴京华风云,那一缕地中海清风熏陶,那一方黑白意境展现,早已惊动董桥、李陀、止庵、祝勇与毛尖等一群名家的笔触。但冷冰川是一位心细如丝的人,他心里在想,从画廊到书坊,从艺术到商业,人间流布,俗世清音,是否还缺少一曲《点绛唇》呢?

此时的冷冰川墨刻三十几年,刀锋流变,四季更替,草木花卉,生灭枯荣,处处饱含着手起刀落的移情;花丛中女人体的表现,丰腴与消瘦,哀伤与欢乐,一切不变中的嬗变,即使“至于素朴”,也有刀客情绪的千变万化。我提议,做一部墨刻“编年史”吧!久久的跋涉,久久的案上春秋,也到了回望时候。于是在一个紫禁城之夜,淡酒入口,心手合一,我们的合作也有了恰当的结点。

以上我将艺术家与书商的一纸合同,渲染得如冷冰川刀锋下的花草和女体一样,绚烂而多情。生活么,不能总拿商人身份做隔挡,用以迁就我辈行为的低俗与乏味。但我知道,冷冰川画作确实说不得,《易》曰:“一阴一阳之谓道,继之者善也,成之者性也。仁者见之谓仁,知者见之谓知。”绘画是一种感性存在,无论旁观者评说如何精彩,猜测如何出神入化,依然抵不过人们一眼望去的直观感受。那么接下来,我该说些什么呢?

其一,说人。冷冰川生于江南水乡,身材却长得高高大大,一副北方人的体魄。俗语称“南人北相,男人女相”,都是会有大成就的人。冷冰川占了前者,女相却一丝也没有;不过有人说他有“男人的腕力,女人的心思”,看来内在的东西根深蒂固,再粗犷的外表,还是掩饰不住南派文人风格的细腻。至于未来如何?一切都写在脸上:慈眉善目,一定是最重要的外在表现。

其二,说生命的感悟。冷冰川的人生观,似乎一直在长短之间游走:坚韧的创作过程,需要绵长的生命支撑。至简的工具与材料,为他的天赋提供了创造空间,但一气呵成的刀工,细密的纹路,繁茂的花草,天成的曲线,一天天、一次次、一点点,神游天际,气凝刀尖,使他必须将生命的时光化为齑粉,再一丝丝融入点线面之中。此刻,除去创作的快乐,他只有对生命的珍惜与依恋。而创作的激情,又需要灵光乍现式的人生冲动。因为刀客出手,万万不能手软,不能缠绵,所以他喜爱生命的迸发,像项羽、吕布那样,寒光闪处,留下千古一叹,顾不得死神降临,生命脆断。他甚至讨厌来生的牵挂,因为他更像是一位高傲的忍者,或古龙笔下的小李飞刀,出手那一刻,容不得一丝分神。就这样,在时光的长短之间,生命哲学塑造了一位骄傲的冷冰川:他走出南通,成为一座大山;他融入暗夜,化作一束灵光,在天地轮回间舞蹈!

最后,说艺术的本原。面对冷冰川的墨刻,人们谈论最多的事情是他的艺术源流。冷冰川承认,他的创作受到非洲原始艺术、中国民间艺术、阿拉伯、印度和希腊艺术的影响;他也曾提到比亚兹莱、麦绥莱勒、珂勒惠支、毕加索、莫迪里阿尼、马蒂斯和布朗库西等许多艺术家。一些采访者推测更多,诸如剪纸、皮影、金石和雕版,乃至甲骨文、竹简、良渚玉器和青铜铭文等都用刀,是否也对冷冰川有影响呢?进一步的联想如《八十七神仙卷图》和《朝元仙仗图》的人物风格;还有人由女人体想到东晋佛像,再想到徐悲鸿和林风眠,再想到塞尚和夏加尔。以上一切艺术形式的影响,冷冰川都承认,他说自己做的是笨工,从中外古版画到当代各式绘画、雕塑,他几乎临遍了能见到的各式东西美术图式,边临摹边创作。但冷冰川始终强调:“我是一个自修者。”

这让我想起在査建英《八十年代》书中,写到阿城与张光直讨论艺术问题。其中谈到画家创作时,有具象、抽象与幻象三种状态,或称三层境界。张先生研究古代青铜器,他认为青铜器上的纹饰,古人是在第三层境界--幻象的状态下完成的。那是什么状态呢?阿城说,那是一种癫狂状态,是一种制幻过程,从而达到艺术创作的升华。我是一个艺术的门外汉,但一直好奇,就想问冷冰川先生:您的第三层境界是如何达到的呢?

其实我不需要听到答案,因为早年我曾经编辑一本数学书《不等式启蒙》,作者是一位数学教授,但他在序言中,引用刘子静《三白集·学画》中诗句,来说明数学相等与不等的道理,诗云:“有法法有尽,无法法无穷。无法而有法,从一以贯通。”我想把这样的诗句用到冷冰川的创作上,实在是再恰当不过了。

二〇一五年十月三十日

(本文为冷冰川墨刻画集《冷冰川》序,题目为编者所拟)