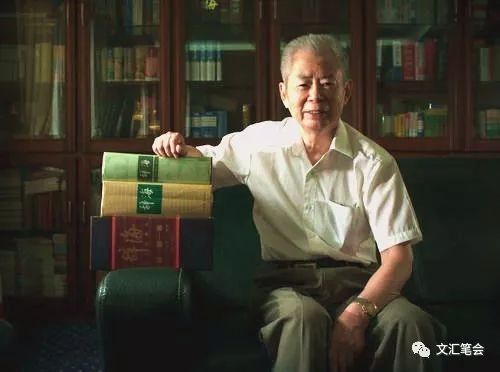

▲巢峰先生和他珍爱的《辞海》

最近这段时间,早上醒来,闭着眼睛,有两三回,脑子里就会浮现出这样的形象:白发,圆眼,苏北口音,声若洪钟。这形象在我记忆里是慈祥,在传说中则是严厉。不知为什么,过去的事情全清晰地想起来了,虽然我跟他的交往其实非常有限。

我去医院看他,他握着我的手不放,笑眯眯地,估计是在他那辞海一般的大脑里有条不紊地搜索我的名字。好久说了一句,“我们是老朋友了。”

我说,“怎么是老朋友呢,我们是晚辈,做学生都不够。”

他依旧说,“老朋友了。”

已经跟上次我来看他比,话少了很多。上次来,他把我们拉到护士办公室,像开会一样,瞪圆了眼睛,谈辞海的历史、个人的经历与编辑工作的原则。其实,这些话,我也已经听他讲了不止一次两次。第一次听他讲,那是听故事,听往事;听多了,这些记忆也已经内化为我们自己的工作遵循。

怎么就说到出版界的一位女社长,我拨通了手机给他,没说两句,就听他问,“你今年多大了?”

我听不见电话那头说什么。

他继续问,“你今年多大了?”

应该是对方没直接回答他,他又问一遍。

我要是不赶紧接过手机,怕他能一直这么问下去。我说,“女同志不能问年龄的,保密的。”

他说,“我上次见她已经好多年了,我们是老朋友了。”

他有点固执,不管你说什么,他都坚持说自己要说的话,有点像写辞海条目,开门见山,直截了当,百折不回。

我跟他接触多起来应该是十年前,我调到上海人民出版社没多久,有次还有十分钟开会,一屋子人坐着闲聊,他隔着桌子问我,“你到人民社多久了?”

当时应该也就一两个月,我如实回答。

他说,“你搬到人民社了吗?”

我也没多想,照实说,“还没。”

他说,“为什么不搬?”

我一下子懵了,感觉这已经不像是闲聊了,我说,“上海书店的工作我还兼着,再说,两家社只差一个楼层,走楼梯很方便。”

他说,“你到了人民社,就应该以人民社为主。”

过了一会儿,上海世纪出版集团老总陈昕进来,在他身边坐下,他问陈昕,“王为松为什么不搬?”

这让我对他的固执有了最直接最鲜明的了解。

有一年,上海书展期间,上海书店和海豚出版社联合举办两海文库出版座谈会,请了他和沈昌文两位前辈,没想到那天开会前突然暴雨如注,天黑得跟晚上一样。我担心两位老人出行不便,正焦虑,两位都提前进了会场。我说,“正担心您来不了。”

他说,“说好要来的嘛。”

沈昌文在上海书店的海上文库里出了两本小册子《书商的旧梦》《最后的晚餐》,我也借机提出,想把他写辞海历史和个人的编辑出版心得,编一本七八万字的小册子。他笑眯眯地看着我说,“我的书怎么能不放在辞书社出呢?”

我说,“这个选题是我想出来的,正好我们有这么个丛书。”记得当时俞晓群写出版人的《前辈——从张元济到陈原》正好刚出来。书里写了张元济王云五叶圣陶邹韬奋胡愈之陈翰伯陈原等一群出版前辈。

他说,“我的书都是在辞书出的。”

我说,“正因为以前都是在辞书出的,所以这本小册子放在我们这里也没关系。”

他说,“你们做得蛮好,我不在你这里出。”

干脆直接。这就没法继续聊了。他的固执,还表现为一种坚决,甚至也可以说是孩子一样的狡黠。

当年,辞海不少副主编年事已高,不能再继续审稿了,所以急需增加一批在全国有影响、在学科领域有权威的副主编来加强辞海的审稿工作。他经过反复比对考虑,打算增加王元化作为辞海副主编,帮助对文学学科的条目把关审核。于是他去请示,讲述了一堆充分的理由。“嗯,好吧。”

我至今还记得他在讲述这段故事时的神情,他说:

反正你说好的,我请示出来,马上就直接去了吴兴路王元化家。元化同志看到我来,问我,你来干什么。我说,我想请你当辞海副主编。元化同志也很有意思,说,巢峰同志,你搞错了吧,怎么会请我当辞海副主编。我说,我刚才请示好了才到你这里来的。等我回到办公室,电话来了:请王元化当副主编的事情,不着急,再考虑一下吧。我说,我刚才已经去他家跟他讲好了。

历史往事的纷繁难言与人事纠葛的曲折复杂,被他三言两语一笔带过。这里面又何尝不是他的固执起了作用。我甚至想,做出版,尤其是做辞海这样工具书的出版,没有一点固执的精神是不行的。当然,他的固执,并不仅仅是一个人的脾气习性,而更多的是体现了他对出版深沉地热爱的坚守,是坚持不懈的专业精神。他说过,“一个引文,每个数据,都要逐一核对,每个标点,每个符号,都要认真推敲。字斟句酌,一丝不苟,是我们信守的格言,而马虎草率,粗制滥造,不负责任的行为,则是我们最为鄙视和唾弃的作风。”

写到这里,正好看到中国优秀出版编辑名单公示,“巢峰”的名字赫然在列。这位当代出版文化坐标上的高峰与大海,今年刚好90高寿。

祝贺他,更祝福他!

作者:王为松

编辑:王秋童

责任编辑:舒明

*文汇独家稿件,转载请注明出处。