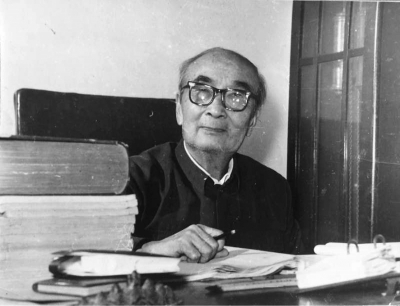

陈子展先生(1898—1990)

有朋友说起,今年是陈子展先生120周年诞辰。我一下子想起了老人家那亲切、风趣的面容和声音,如在眼前。

上世纪七十年代末,我在复旦大学读书时,认识了子展老先生。最早看到他,肯定是中文系研究生开学时,老教授们与我们会见的那次。那是我们那届研究生唯一的一次集体与老先生见面,一下子见到了那么多声名显赫的老学者,我们都很激动。不过,在那个会上子展先生说了点什么,或者什么也没说,我现在一点也记不起来了。连我后来怎么去访问老先生的,具体情节现在也已忘了。但我想,一定是我去向他请教有关鲁迅或郑振铎的事吧。只记得,一开始我很拘谨,而且他的浓重的湖南话也听不大懂,但很快地他就慈眉笑目地喜欢上我了。我现在可以不谦虚地说,那是因为老人发现我对鲁迅、郑振铎,对当时的文坛掌故都有所了解,觉得可以与我聊聊的缘故。而我则发现老人原来非常喜欢聊这样的话题。这当然是我求之不得的,于是我后来就经常去他家。

老人是非常风趣、平易近人的。第一次去他家后没几天,就给我写来了一封信,信中竟说:“你姓陈,我老头也姓陈,咱俩连宗了吧!”我知道这是有“典故”的。据说张献忠看见一座张飞庙,就下令手下文人写文章用于祭庙,可是那些文人写了好几篇他都不满意,最后竟自己动手写道:“你姓张,咱老子也姓张,咱俩连宗了吧!”这是鲁迅在一篇文章中也提到过的,所以我知道。还有一次,老人写信告诉我,当年他与郑振铎、周予同、周谷城几位教授不时聚会,喝喝老酒聊聊天,一天在郑先生家里吃饭,郑突然说:“我们都属狗啊,我们就成立一个‘狗会’吧!”这个“狗会会长”当然非郑先生莫属了。这件有趣的逸事我后来写过文章,记得题目就叫“狗会会长和杠协主席”。因为后来季羡林先生也对我讲过一个故事,说建国初他与郑振铎一起参加一个文化代表团出国访问,一路上郑先生老爱与冯友兰等先生开玩笑,争论,抬杠,甚至一本正经大讲其歪理。季先生认为就抬杠而言郑先生已经达到了出神入化的高境界,因此便封郑先生为“抬杠协会主席”,简称“杠协主席”。

子展老人不仅学问好,而且出道早。他跟我讲,早在二十年代他就在长沙认识了主办“自修大学”的毛泽东,并与谢觉哉、李维汉等人交往,还进入谢觉哉为社长、李达为主笔的长沙《民国日报》当记者。说到1927年大革命失败时他遭到当局的通缉,老人笑呵呵地说:“我当时被悬赏三千元呢!”而我通过读书早已知道,三十年代他就追随鲁迅、田汉等人参加过进步文化活动,写过很多嬉笑怒骂的杂文。与他一谈起鲁迅,老人就非常得意地说:“鲁迅先生骂过很多人,说过很多人的坏话,但就是从来没有骂过我,相反,还说我好话,表扬过我呢!”我说:“我知道的,鲁迅说你的《正面文章反看法》写得好。”老人一听,“你居然也知道”,就更加得意了。鲁迅当时在《推背图》一文中说:“《正面文章反看法》,这是令人毛骨悚然的文字。因为得到这一个结论的时候,先前一定经过许多苦楚的经验,见过许多可怜的牺牲。”老人认为鲁迅是他文章的最大知己。鲁迅正面谈到陈子展的文章,还有《我们怎样教育儿童的?》《吃教》《伪自由书·后记》等。老人还告诉我,《鲁迅全集》里甚至还收了他的一篇文章呢。这怎么回事?我回去后就查,原来鲁迅在《准风月谈·后记》中收入了“戚施”的《钱基博之鲁迅论》,我并查实了戚施确实是老人的笔名,语出《诗经》,是驼背的意思。戚施是谁,连鲁迅当年都不知道,现在的读者当然更不知道。十多年前,我参加新版《鲁迅全集》的修订编辑工作,正好负责《准风月谈》注释的修订,就补充了一条注释:“戚施,即陈子展。”不料后来却不知被哪个编辑删去了。

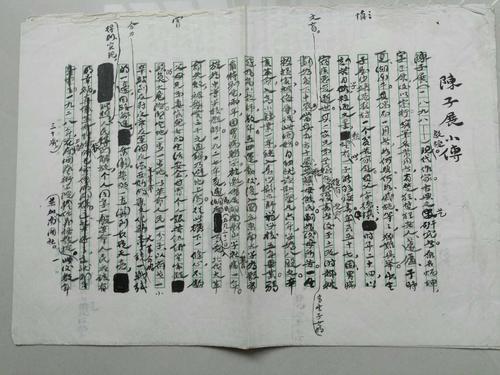

陈子展先生手迹

老人的风趣和嬉笑怒骂,至少在鲁迅的年代就已如此。他当时只有三十来岁,就以驼背老人自喻,并且还取了一个笔名叫“楚狂老人”。老人是长沙人,长沙乃古楚之地,“楚狂”则出于《论语》,是一个敢于藐视“圣人”的奇人。李白名句曰:“我本楚狂人,凤歌笑孔丘。”老人取这样一个笔名,反映了他放达不羁和反抗、抨击旧社会的精神风貌。

我从复旦毕业后,有一次去老人家,老人正在医院疗养,他儿子志申先生接待我。偶然间,我在书架上看到一份纸色发黄的三十年代的剪报,是老人的一篇《齐木匠的诗》,写的是齐白石大师。齐大师也是湖南人,而且确实是木匠出身,但一个未识面的青年(须知,白石大师比陈子展要年长三十五岁呢!)这样径称大师为“齐木匠”,是不是太唐突了呢?而且文章辛辣地批评了齐白石请“封建遗老”樊樊山选定其诗集,认为“不能不说是他的诗画也蒙上了一点自命大夫君子的俗恶,好像蝇粪玷了白玉一般”。我不知道大师读了有没有生气,尤其是其中“蝇粪玷了白玉”还使我联想到大师的名号“白石”。但志申先生告诉我,大师非但没有生气,还对这位乡梓后生的直言谠论十分赞赏,后来还特意刻了印章送给他呢。志申先生还找出了这方极其珍贵的印章,我当时打印了好几份,可惜现在找不到了。更可惜的,是我编《中国新文学大系(1927 - 1937)·杂文卷》时,没有选入这么一篇深刻、风趣的文章。

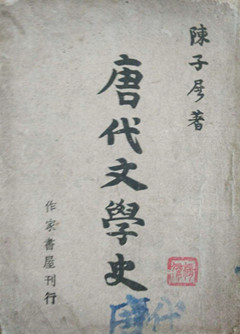

我复旦毕业后去出版社工作,曾经编选过两部书,与子展老人有关。一部是当时刚成立的上海社科院出版社请我编的《中国现代作家历史小说选》。我知道老人也写过像鲁迅《故事新编》那样的小说,但一般读者都不知道,就去问他,他就提供了原件。另一部,就是我上面提到的上海文艺出版社(我当时工作单位)出版的《中国新文学大系(1927 - 1937)·杂文卷》。我当时整天泡在旧报刊中,由于知道老人的很多笔名,所以看到了很多老人的杂文。我把其中精彩的文章给与我一起编选的郝铭鉴兄看,他也拍手喝彩,于是我们就把子展老人定位于鲁迅之下最优秀的杂文大家之列。据我所知,在我们这部书之前极少有这样定位的。当时我还多次去老人家,老人提供了很多他保存的剪报,可惜那篇《齐木匠的诗》当时他没有找出来。

老人后来经常住院。一次,我去华东医院的高干病房看他,他见到我很是高兴和亲热,大声说:“福康,你是最了解我的革命经历和写作经历的啊!”我略有点意外,他此前可从来没有对我说过这样的话啊。我是通过看书和与老人的交流,了解了一点他的经历,但决谈不上“最了解”。这是不是老人向我委婉地表达,希望我为他写点什么研究文章啊?我曾经写过几篇小文章谈到老人,正经的论文还确实没有写过。于是后来我就很认真地写了一篇论文《楚狂老人的凤歌——论陈子展的杂文创作》,投给《中国现代文学研究》,遗憾的是等到1990年该刊发表时,这位楚狂老人几个月前刚刚去世,我没法送给他看了。

作者:陈福康

编辑:吴东昆

责任编辑:舒明

*文汇独家稿件,转载请注明出处。