吴敬梓是很幽默的。他的幽默简约而淡,不动声色,藏在白描的句子中。他写假名士牛玉圃的外貌:“一双刺猬眼,两个鹳骨腮”,写坏人严贡生则是“蜜蜂眼,高鼻梁,络腮胡子”,都拿动物作比,是不是他在日常生活中看某些人很像动物呢? ———动物,穿戴着人的衣冠,装模作样。写作的人,思维活泼,写的东西才好看。我看上美社的绘本《严贡生》,“蜜蜂眼”是怎么个样子,原来是两个肿眼泡,眼睛想必也是鼓鼓的。这一分册是李铁生画的。他这杆笔,铁线游丝般精准有力,连人物的胡须,都表情达意,哪个人该有胡子哪个人不该有,有的话是什么形态,长髯还是短髭,山羊胡或是狮子胡,配合人物的神态和处境,无不准确之极,非此不可。

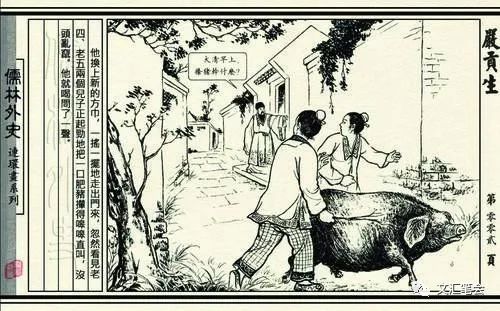

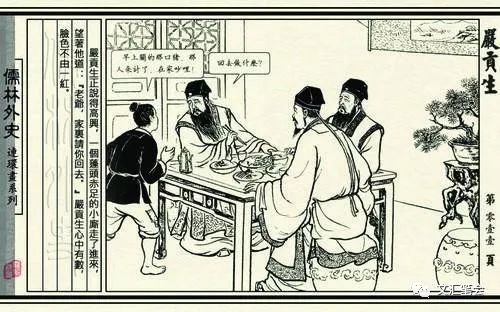

原著中严贡生出场是在县衙外,他来拜访知县不遇,正碰上两位士绅也来看望知县,他趁机巴结,把挑来准备孝敬知县的酒食就在旁边关帝庙里请两位。绘本把发生在之前的事情挪到开头:严贡生清早起来准备出门,看见他的两个最小的儿子在门外撵猪,就问:“大清早上,撵猪干什么?”两个儿子说,是隔壁家的猪。严贡生一听暗喜,就让儿子把猪赶进自家猪圈,嘱咐谁讨也不放。然后他上县衙去了,与两位士绅吃酒交谈:“……实不相瞒,小弟为人率真,在乡里之间,从不晓得占人寸丝半粟的便宜,所以历来的县官,都十分看重小弟……”他说得道貌岸然,其实这句话恰好漏了他的底———一个做贡生的,被县官看重,理由竟是从不占人便宜,十分不通,他这么讲正说明占人便宜在他心中就是头等大事。他夹起一块肥肉,送进嘴里,“抿了一抿”———这个动作是连环画里加的,绝妙,看他从这块肥肉里抿出多少肥油吞了。这时,他家里一个小厮蓬头赤脚地跑进来,说:“老爷,早上关的那口猪,人家来讨了,在家里吵哩!”他脱口答:“他要猪,拿钱来!”嗬,这个话夹断他方才的文绉绉,响亮好听,这情境也讽刺之至。连环画把对白里交代的情由都画出来了,两个小儿撵猪,憨态可掬,严家住的街巷也甚有趣致。

原著中的讽刺笔法时时都在。后文还有严贡生的二儿子结婚,接亲后包了两只船回来,快到了,严贡生站在船板上想心事,突然头晕眼花,呕出许多清痰,仿佛要跌,两个家人来富和四斗子忙架着他上床躺下。严贡生哼唧着,开箱子取出一方云片糕,一片一片剥着吃,“喝了几口滚茶,将肚子揉着,放了两个大屁,登时好了。”———妙文也,好一个“登时好了”,只奇怪他怎能真的应时放出两个大屁。剩的几片云片糕搁在船板上,船家以为他不要了,随手拈来吃了,他却在下船后突然折返,问:“我的药呢?”连他的四斗子都晕:“哪儿来的药?”那老实的船家接口答:“想是刚才船板上几片云片糕,老爷剩下不要,小的大胆就吃了。”好嘛,严贡生登时大闹起来,说那是他花几百两银子配成的药,又骂又要拉船家见官,就此赖掉了船钱和搬运费。

但《儒林外史》 经常被摘引出来的却是两根灯草那一段,不是严贡生,而是他弟弟严监生,使他倒霉的弟弟成为吝啬鬼的典型遭人嘲笑。严监生是个安分守己的人。若说吝啬,把他的故事从头到尾看一遍,会发现他其实花了许多钱,仅给他妻子治丧,就用了四五千两银子,花费惊人,他没说舍不得。让严监生花钱的地方很多,动辄一两百三五百,一百两银子可不少哟,不是一百元。而他的确是个俭省人,他们家日常是怎么用钱的,他曾讲给他的两位舅爷听:

“不瞒二位老舅,像我家还有几亩薄田,逐日夫妻四口在家度日,猪肉也舍不得买一斤;每当小儿子要吃时,在熟切店内买四个钱的哄他就是了。家兄寸土也无,人口又多,过不得三天,一买就是五斤,还要白煮的稀烂。上顿吃完了,下顿又在门口赊鱼。当初分家,也是一样田地,白白都吃穷了。而今端了家里梨花椅子,悄悄开了后门,换肉心包子吃。你说这事如何是好!”

节俭人看铺张人,肯定是百般看不惯,讲得稀奇,他两个舅子听得哈哈大笑。严氏兄弟分了家,两隔壁住着。严贡生名严大位,字致中;严监生名严大育,字致和。这两兄弟的名字合起来正是曲阜孔庙大成殿匾额上的四个字:中和位育,吴敬梓拆分得准确,兄的名字霸道,弟的名字软和,名如其人。两兄弟一个贡生一个监生,贡生比监生高一个级别,严监生的头衔是捐来的,严贡生则是善钻营而被提拔的。严监生在临终前道出心声,他一生,“终日受大房的气!”他的心是苦楚的。

严监生的苦处,大半在于他的奸兄。他哥真是个流氓无赖:扣住别人的猪,要人家拿钱来赎,还把人打伤;为并未借出去的钱索要利息,又把人打伤;坐船,拿几片云片糕讹诈船家;并且图谋抢夺弟弟的家产,还要把弟媳逼出严家。惹出事来被人告状,他就拍屁股溜了,让他弟弟去帮他收拾烂摊子。这种事肯定经常发生,官府找不着哥,就来隔壁敲门找这个弟,“只拣有头发的抓”,严监生胆小怕事偏又有钱,他一定深以为苦。他请了两个舅子来商议,舅子说,把猪还人家,把借据还人家,再赔些钱。严监生说:“老舅怕不说的是。只是我家嫂也是个糊涂人,几个舍侄,就像生狼一般,一总也不听教训。他怎肯把这猪和借约拿出来。”他当然清楚他哥一家是何等样人,他说得很节制了。俩舅子说,那只好你认晦气,拿钱折猪价,借约我们作中间人,写文书作废。严监生怕跟衙门打交道,由两位舅爷拿钱去办事,这里那里各处摆平,严监生再办酒席谢他们两个。虽说是亲戚,这两位舅爷也不是省油的灯。“奸兄狠舅”,他的命运配置跟王熙凤女儿巧姐差不多了。

严监生夫妻四口,妻子王氏病病歪歪的,也没生养,一个妾赵氏生了个儿子三岁。王氏很贤惠,在病重时严监生流着泪对她的两个兄弟说她嫁来二十年,真是他的内助! 严监生有一大注银子放在典当铺,每年利钱三百两,就作为王氏的私房钱,据赵氏说,奶奶自己舍不得吃穿,都舍给别人了。他们一家四口都是俭省人,日子过得齐心,王氏若是病死,把赵氏扶正是最佳方案,严监生就是这个意思,在赵氏心里这更是最盼望的事,只是对着王氏不好开口,但若不趁她还在时让她自己亲口说定,以后更不好办。故此赵氏在王氏面前做足了工夫,除了侍奉汤药,做小伏低,又摆香案求神说要替大娘去,因为,“若大娘有个长短,他爷再娶个大娘来,孩子料想不能长大。不如我早些替了大娘去,可保得孩子一命”。一回两回地又哭又说,终于让王氏开口说出她要的话。严监生赶忙叫人去请两位舅爷———扶正的事,他最怕两位舅爷不答应,两位来了果然虎着脸不做声。还是得花钱,每人一百两,舅老爷立马笑逐颜开,表态这事由他们做主,让严监生再拿些钱出来大办酒席,把所有亲眷都请来,当场办仪式,“看谁人还敢放屁!”于是立即备办,诸亲六眷都请到了,唯独隔壁的大老爹家,五个亲侄子一个也不到,大老爹当然也不在。严监生与赵氏拜天地,拜祖宗,在已经昏过去了的王氏床前磕头写遗嘱。在外间二十多桌酒席吃到半夜的时候,王氏在里间去世了。好歹,一件大事总算是办成了,赵氏真心感激两位舅爷,办事乱糟糟时被两位舅奶奶趁机掳去的金珠首饰都不论,还把王氏的私房钱也赠送,田上收了新米小菜,鸡鸭火腿之类,也都多多地着人送去,她一个妇道人家,还指望着将来两位舅爷能帮忙哪。

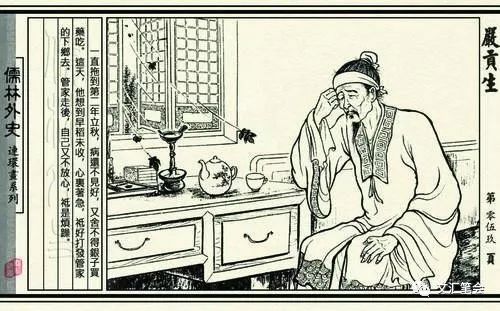

妻子病逝,严监生着实伤痛。二十年柴米夫妻,同甘共苦,感情是真的,她去了,他心里凄惶,“如今丢了我,怎生是好!”确是他的肺腑之言。他终日不出门,在家哽咽哭泣,神思恍惚。这样他就病了,心口疼痛,饮食不进,书上说是“肝木克了脾土”。妻子病中,他延请名医,煎服人参,轮到他自己,却舍不得吃人参。他本是个瘦人,病后更是骨瘦如柴,两腮塌陷,但每天还是撑着管事,算账到三更鼓。赵氏劝他丢开些,他摇头说:“我儿子又小,你叫我托哪一个? 我在一日,少不得料理一日。”他是个操心人,多少事叫他操心呐。严监生一生节俭,攒下了十万家私。那么多家私,那么多田产,多少事情———立秋了,他想到早稻未收,心里着急,打发了管家的下乡去,又不放心,只是烦躁。钱财积聚太多,成了牢固的枷锁,他不能享受,反被消耗。叫他怎么办哪? 《儒林外史》 中有些豪富盐商,大兴土木建花园楼阁,一年娶七八个妾,家里设有药房,冬虫夏草当饭吃,闲时看药匠弄人参。严监生根本不可能这样过日子,硬要他吃用些好东西,他只会觉得受罪。他晓得自己活不长了,困局凸显———钱在日常花不掉,又带不走,几十年聚敛它们的意义都值得怀疑,总不成是为了办丧事时流水般花了去? 他一生克勤克俭,难道错了? 像他哥那样把东西都吃到嘴里,还抢别人的,反倒赢了? 让严监生这样一个人在生命末端时思考这些无解的问题,很残酷。萧萧落叶打得窗子响……他长叹一声。他只能设法让属于他的钱还存在那里,让他的家业持续运转,好歹他还有个儿子将来可以继承,意义就存在,他也可以暂时免于思考。

严监生临终前,说不出话,伸着两根手指头,总不肯断气。桌上点着一盏灯,家人亲戚围了一屋子,众说纷纭,问他是什么意思,他都摇头。不是有两个人,不是有两件事,也不是有两处田产或两笔银子;还是他的妾知他的心,揩干眼泪,对他说了一番话:“……你是为那灯盏里点的是两茎灯草,不放心……”走去把那两根灯草挑掉一根,他点点头,闭眼了。赵氏做对了,但也许她没说对。严监生未必是嫌两根灯草费了油,他可能是嫌两根灯草灯太亮,晃他的眼睛。他难道现在还看不开,省下一根灯草有无意义? 也许他比出的这个“二”另有含义,是一个苦痛的隐喻,一个苍凉的手势。

严监生还是心地良善了。他夫妇俩拿了大把银子送给他的兄嫂、侄儿、舅爷等人,还是不能阻挡他大哥对他家产的觊觎,和试图鲸吞。而收了钱的两位舅爷———一个叫王于据,一个叫王于依,他俩可不管他们做证立下的文书可据可依,眼看着赵氏要被排挤出门,不帮忙不理睬,扬长而去。严监生生前再怎么操心,也没考虑到他死后出现这个局面该怎么办。

*文汇独家稿件,转载请注明出处。