唐云先生,字侠尘,后更号药翁。“侠”也好“药”也好,在他生活的那漫漫岁月里,这“侠”与“药”里所蕴蓄的消息和深意,笨拙如我是无力深究细探了。

唐云先生是杭州人,淡妆浓抹总相宜的西子湖在他的身上留下了深深的烙印,毕生乡音不改,画作上多以“杭人唐云”为落款,托付着沉郁的乡思。

我和唐先生是1963年认识的,那年我到上海来参加部队的书画展览会,方介堪老师对我说:“你带一刀温州皮纸,去送给唐云先生,我写封信,也介绍你认识一下。”那时候的温州皮纸做得真好,像绸缎一样,故有蠲纸之称,唐先生特别喜欢用。我一个海军的水兵,夹着皮纸去了唐先生居住的江苏路中一村。那年唐先生54岁,长得高大魁梧,神采照人,宽阔的脸庞上,透着些许方外之人才有的禅意。

第一次拜谒,唐先生忒给面子,取出一张扇箑,夹在扇板上,画将起来:劲爽的风竹,坚实的顽石,戴着领带般的有个性的山雀……然后,居然题了我的上款。药翁作画,用笔峻秀,敷色明洁,落笔风生,泼墨水起,意趣清新,气局博大。我总认为看他画张画,比读一本绘画教科书要紧要、实惠十倍。初次登门,送去的是白纸,得来的是佳作,收获满满,真的喜不自胜。

一九六四年,部队把我调到上海,此后,我经常去唐云先生处请安求教,也经常直冲三楼的画室。

画室不大,书籍与杂物狼藉地堆在一旁,占去不小面积。画桌上堆了诸多别致、珍稀的文房雅具,中间留下能供画画的桌面大不过一张文汇报,乍看倒像是陈列古玩的摊位。画桌边上有张小床,是唐先生的卧榻。画画时,他就挪一些文玩放在床上,晚上要睡觉了,再将它们轻悄悄,慢悠悠地一件件移回画桌,像转移着一支队伍似的有条不紊而情趣怡然。他的画室只放两只凳子,一只是先生画画时偶尔小坐的方凳,另一只明代黄花梨的官帽椅,放在画桌对向的南窗侧,是小憩时喝茶坐的。外人来了,不分贵贱,都站着,只有唐先生往凳子上一坐,用金贵的曼生壶泡茶,来客都是站着喝,我胆子大,在没他人时,就往往坐到方凳上品茗。

曼生壶,为清代著名书法家、篆刻家陈鸿寿 (字曼生),与著名制壶名工杨彭年合作制作的紫砂壶,在壶上镌刻诗文书画,文化品位极高,在中国紫砂壶史上有着开拓性的地位。曼生壶在当时就很稀罕,人家都是供着看的,而唐先生先后收藏的八把曼生壶,却收非为藏,是拿来用的,他旷达、轻财的个性由此可见。他还叫我刻过“八壶精舍”的巨印。有一次,帮工阿姨在洗壶时失手敲碎了一把,他心疼得两天不言不语不吃饭。他二公子逸览兄弦外有音地跟我说:“嘿,幸亏是阿姨敲的,若是屋里人,早给他骂死了。”足见此公的宽待外人。

那时,上海博物馆有个怪老头,有一手修瓷的绝技,花了半年时间帮他把这壶修好了,修旧如旧,光彩如故,且能如常使用,绝技噢。唐先生煞是开心,很认真地画了张画送给了他。这老头怎么怪呢? 博物馆要分套三房一厅的房子给他,条件是让他收一个徒弟,传授绝技。他不肯,宁愿窝在城隍庙那边一个灰暗逼仄的小阁楼里,条件差得一塌糊涂,但就是固执地坚守手艺不传外人的祖训。这壶摔得也真是时候,壶修好没多久,这老头就去世了,这门绝技也就此同归于尽。

一次,舟山的朋友给我送来一条很大的新鲜海鱼,在凭票供应鱼肉的那时,鱼拎在路上走,回头率极高。我没空,就请我那教授老哥帮忙送去给唐先生。晚上我回家后,哥对我大发脾气,说:“这老先生啥意思啊? 我送鱼去,不是去要债的,他一句客气话都没有,还眉头一皱,冷冰冰地说:不要送的。我说是天衡叫我送来的,他就说,哦,放着吧,连一点笑脸都不给。”我说哥呀,你不知道,唐先生就是这个性格,外冷内热,像保温杯。

实际上唐先生对朋友是热心而侠义的,他非常要交朋友,而且对朋友慷慨、厚道,有困难他都会雪中送炭帮助人家。比如钱瘦铁被打成右派后生活很艰苦,唐先生就经常接济他。又比如邓散木去世后,唐先生也始终关怀接济他的家人,施德于人而不记不言,人缘当然好。他晚年正赶上了书画家千年未遇的好时光,稿费多且高,生活无虞了,他默默而辛勤地花了两三年时间画了一百多张画,包括几张丈二的巨制,全捐给国家去做了慈善事业。

他是性情中人,是我接触的所有的艺术家里面,最会享受生活的,即使在“文革”的苦难岁月中,揭发、批斗也威慑不了他的乐天本性。他依旧淡定自若,苦中找乐,作画、咏诗、会友、饮酒、品茶、集藏,依旧风雅而有尊严,举得起,放得下,想得开,睡得着。很多人说唐先生是“四海”,也有人誉他为当代名士,确实如此。

唐先生的趣事多多,反映出他洒脱、自如、豁达的人格魅力。比如,上海当时的自来水水质不行,有异味,他会在下雪天将屋顶上的白雪收集起来烹茶;他喜欢吃螃蟹,但有个怪癖,只吃脚爪,不吃精华部分———中间的蟹肚。机巧的都喜欢挤在他边上,就等着吃“精华”;老小朋友请他吃饭喝酒,他只要有空都去,而且自己会带两瓶绍兴黄酒,一个胳肢窝下夹一瓶。酒过三巡,菜过五味,微醺之际,唐先生会画兴大发,叫找笔找纸找墨来,如果没有的话,会把小孩写字的笔也拿来画两张。但事后拿这些画去让他盖图章,唐先生皱着眉头会说:“这娃儿娃 (唐先生说杭州话,画与娃同音) 得不好滴。”顺手就给撕得粉碎,吓得知情者以后都不敢拿去叫他盖章,是呀,有总比没好嘛。

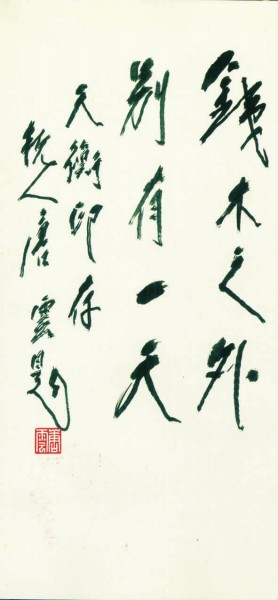

先生对我一直厚爱有加,他弟子屠传法写过一本书,里面也记录了唐先生对我的诸多谬许。记得我一次拿了自刻的印谱请其指教,他居然在扉页上题了“铁木之外,别有一天”八个大字。“铁”是指苦铁吴昌硕,“木”是指木居士齐白石,抬举得令我汗颜。

有一次去拜望他,他说:“天衡啊,正好人家送来一块印章,就在这里帮我刻了。”

“我今天没带刀啊。”

“就用我的刀。”(唐先生其实是刻印老手,而且韵味十足。)

“刻什么字呢?”“药翁。”

我几分钟刻好了,他一钤印:

“哦,蛮好的。”接着,他说:“好久没给你娃娃 (画) 儿了吧?”

我说:“唐先生,您也忙我也忙,勿要了。”

“你勿要我偏要娃给你,你要,我倒不娃给你。”

我说:“真的勿要了。”因为那时候已经恢复润格了,我等晚辈识相的都不好意思张口向他求画。

谁知他忽地放大喉咙,冲着亭子间喊话:“逸览,拿张四尺整张的宣纸来。”对我说:“今天就是要娃给你。”

我说:“一定要画,那么您就画张四尺六开的册页吧。”

“啊? 为什么要画那么小的?”

我说:“我有一本册页,其中有谢稚柳、陆俨少、宋文治等先生的作品,所以就请您画张小的,我装裱在一起。”

我将纸裁成四尺六开,他又嘟囔了一句,“画那么小的?”然后他就开始画两株鸢尾花外添一双蝴蝶,从10点多开始画到12点。到饭点了,唐先生说:“今天就在这里吃饭了,今天有肉。”他知道我喜欢吃肉,但他又不无遗憾地说:“天衡你这个人没劲,不会喝老酒的。”

一顿饭吃了一个半小时,我说我要走了。“不不不,娃儿娃好再走。”唐先生说。一直画到下午3点,一张小册页画了三四个小时,很精妙的———他平时画四尺整张的竹子都是十来分钟就完成了———刚为他刻的印也就钤上了。

记得有一次他取出块好的青田封门冻石,让我刻“敝帚”两字。我蛮用心地刻成古玺式样的。他很喜欢,此后他在画得满意的画作上都会钤上这方椭圆的“敝帚”章。后来逸览兄对我说:“你不是帮他刻了‘敝帚’吗? 把我忙煞了,又要叫我拿锉刀、砂纸,又要叫我拿刻刀、锥子,伺候了两天,他在上面雕了个钮。你看他精神好伐?”

我曾经把他画的竹子刻在一个红木端砚盖上,拿去给他过目,那天正好刻竹专家徐孝穆也在。先生直冲着他说:“你看看,这种金石气你刻不出来吧?”知道他率真的朋友,是从不计较他真假相杂、褒贬由己的话语的。

和唐先生太稔熟了,说话也就随便了,但随便也会出事的。八十年代初有一次到他那里去,看到画室里挂了一张八大山人的小幅山水,上面还有张廷济的一段题跋,昨天刚买来的,他正陶醉其中。我走近一看,脱口说:“这张东西是假的。”老先生像点着了爆竹似的火气直冲,雷霆大发,说你懂什么,胡说八道……声色俱厉,一顿臭骂,至少刻把钟。我走也不是,留也不是,尴尬极了。等他脾气发完了,消了点气,我说:“您大人不计小人过,我胡说八道,您别当真。”边说边退出了他的画室,活像个败兵逃离了满是硝烟的战场。

当时我已经调到上海中国画院了,唐先生是代院长,不经常上班,基本是两个礼拜来一次。他来上班,正好在花园门口碰到,他一把抓住我的左手,说:“天衡啊,你什么时候学会看画的? 那张娃儿……”

“唐先生啊,不要讲了,这件事对不起您,惹您生气,是我胡说八道。”

“不! 你讲得对滴!”他说,“你走了以后,我找了些朋友研究了,发现这张画是有问题的。你看得对的,眼光不错的。”嗨,给我“平反”了,这慰藉的话,至今犹清明如昨。这也可见唐先生那别人难以企及的胸襟。

自此唐先生对我鉴画比较信任。那时候,正处在改革开放、拨乱反正初期,有许多“文革”期间被抄家的字画要返还,唐先生就经常叫我去,鉴定些返还字画的真伪。有一次他让我看一张倪元璐的字,我说是假的。第二天他就去找管理抄家物资的邱受成:“小邱来一次,这张东西不对的,去给我换。”老邱忙前忙后地折腾过多次,他当然不知道,我是始作俑者。

后来唐先生在虹桥钻石楼那里买了房子,比较远,见面也少了。有次逸览兄对我说,我父亲说你怎么好久不去看他了? 我说:“不谈了,我去过两次,你的儿子,门一开就说不接待,我爷爷中午要睡觉,砰地把门就关上了。和你爸爸讲,我去过两次都吃了闭门羹,不去了。”他说,有这个事情啊? 过了两天,逸览说这个事情抱歉抱歉,我儿子不懂事,我爸爸叫你明天去看他。

第二天我就带了瓶XO洋酒去看他。我知道他暮年喜欢喝XO,据说有时候他会拿XO吞药吃。他就是这么个人,只要觉得人生愉快,兴之所至就好。

那天去了,唐先生很开心,他说我拿样东西给你看看,一边叫:“逸览,去把傅山的那本册页拿来。”他说:“这本册页是我解放前花两块银洋钿买的,几十年了。这个印章是傅山的,但下面这个签名我一直识不出来,你看看是啥字?”这个字像弹簧一样绕了几个圈,我说:“这个我回去考考看。”我爷俩欢谈了一个多小时,云淡风轻,天南地北,享受久别的愉悦。这时有客来看望唐先生,我就告辞了,说下次再来看您。

但就在那天晚上,唐先生突发中风,家人急送医院。到医院后直到逝世,一个星期,唐先生就再也没有醒来过。

1993年10月7日清晨,逸览兄急电说唐先生可能不行了,我马上骑单车直赶华东医院。医生让逸览去买根大的野山人参来,借以与死神做最后一搏。那时候,买人参得先到医药公司去审批,关卡重重,特别麻烦,足足花了大半天。等到逸览回来,老先生已经撒手人寰了,悲哉。

按医院的规定,遗体要马上送太平间。唐先生体重两百多斤,五六个人把他抬到担架床上,由于人胖,肚子大,两只手就挂在床的两沿,无法推出门。我急中生智,叫护士去找根带子来,将唐先生的两只手臂安放在高耸的腹部上,绳子扎紧,才推向太平间。一星期前拜会的喜悦,一星期后告别的悲痛,人生如寄,信乎。

唐先生嘱咐我考证的字,我回家就考证出来了,是眉毛的“眉”字的草写,这部册页其实是傅山之子傅眉所书。后来我还专门写过一篇文章)——《我还欠药翁一个字》,唉,云泥相隔,隔得那么地彻底,居然连一个字,只一个字,也就此不能相告于先生,多遗憾的无奈。

要说论做人,论艺术,论人生,唐先生可书可写的艺事、轶事、趣事、好事,是可车载船装的。他老人家一生喜画虬枝老梅,其人也一如吐芳的老梅,我草草地记下三五事,也仅是聊折一枝而已。

二〇一七年二月十一日于豆庐