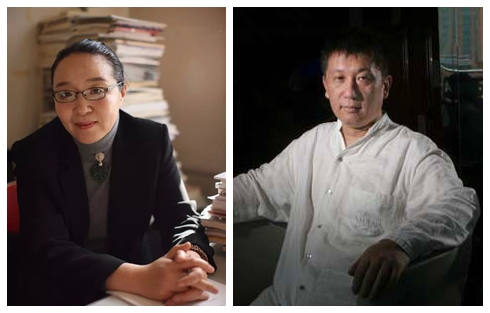

戴锦华(图左),孙甘露(图右)

据说,在北京,文艺青年都想和戴锦华过,到上海,和孙甘露过。

文艺青年看到戴老师,那叫一个热烈。刚刚结束的北大文化研究会议上,天南地北的学者,怀着极大的求生欲,在发言前,用了同一个句式:我不管,我一定要表达对戴老师的爱慕。如此,尽管有人说的是女性主义文学批评,有人说催眠术,有的谈烟囱,有的谈人设,但是,用雷蒙·卡佛的句式,当我们谈论文化研究时,我们在谈论戴锦华。雨后的天光打在戴老师脸上,她吐一口烟圈,掸平被争先恐后拥抱过的衣服皱褶,说,上去,最后一场。

孙甘露经常在最后一场出现。他迈着从爱马仕T台下来的步伐进入会场,没有人试图拥抱他,因为他在本质上是不及物的。文艺青年发言的时候,不看他,但用的都是信使之函的句式,忆秦娥的语气,“我知道有几条街可以一走再走/有几句话却不能一说再说/我知道有几首歌可以一唱再唱/有几处秋天的树林不能一再经过”,他们被孙甘露的“可以”和“不能”弄得精疲力竭,下台的时候,又被自己匆忙习得的先锋式冷漠弄得热泪盈眶,一个踉跄,几乎可以把余生终结在孙甘露面前。

所以,戴锦华和孙甘露,既是最近三十年文艺青年的图腾,也是原罪。文艺青年看到戴老师,恨不得都用阿黛尔·雨果的台词:“千山万水,万水千山,为了见你背井离乡,这种事,我做到了。”看到孙甘露,他们很想说句雨果,但情不自禁又站在了阿黛尔的位置上,结果也表现了疯狂。

但是,除了疯狂,还有怎样的爱是得体的?年轻的萨冈试图让萨特回答的问题,其实也是站在戴锦华和孙甘露面前的文艺青年的问题。面对这个问题,萨特加剧了文艺青年的迷茫:除了行动,没有真实;但一旦你听说了胜利的细节,就很难区分胜利和失败。换句话说,除了自己,别无宇宙,除了自己,别无立法者。真是弄死文艺青年了。在这个世界上,文艺青年最不能自我了断,最没有能力承担自由,虽然自由是大家誓死要捍卫的。

如此,站在世纪转换道上的文艺青年,一边渴望把自己飙车一样变成历史的有机物,一边又绝望地准备以堕落的形象成为时代的斑点。这个时候,一南一北,有两个人,用自己的双手,“无限温柔地接住了这种坠落”。戴锦华召唤文艺青年不要从镜子这边看,那永远只能看到自己,绕到镜子背后去,“破镜而出”。孙甘露则为全中国文艺青年造了各种镜子,必有一款让你照出内心的废墟需要一个读书会,或者文学周。

“这个世纪疯狂,没人性,腐败。您却一直清醒,温柔,一尘不染。”用萨冈赞美萨特的话,来感谢我们这个世纪的文艺青年守护神,虽然,他们也用各自的方式害残了不少文艺青年。不过,他们已经为我们先行受伤,他们已经为我们先行歌唱,让我们一起祝他们——

六十大寿,生日快乐。

作者:毛尖

编辑:李伶

责任编辑:舒明 安迪

*文汇独家稿件,转载请注明出处。