读诗难,读杜诗尤难。难就难在老杜诗料繁富,却并不明晃晃地炫富……

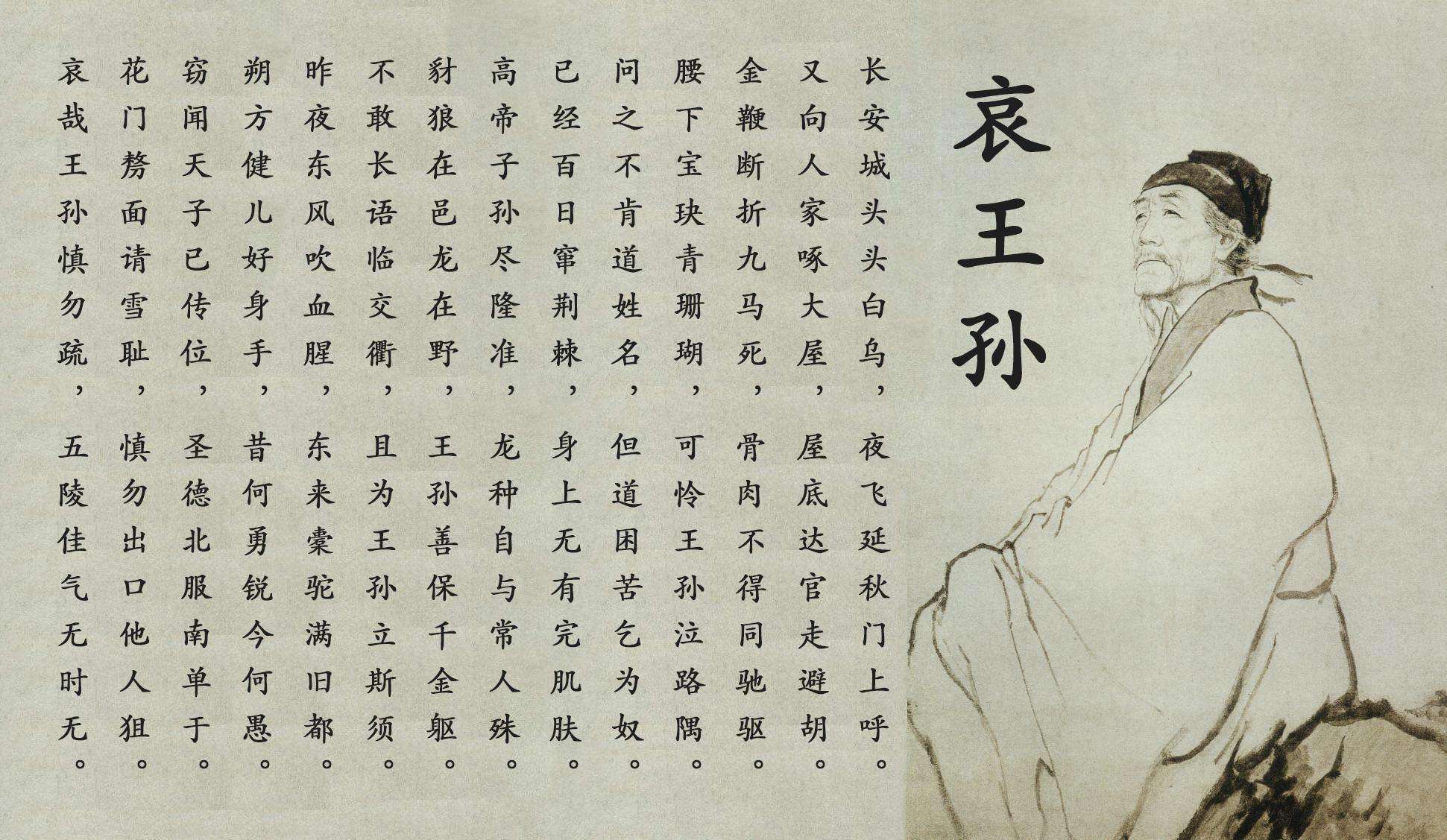

《哀王孙》是杜甫七言乐府名篇,收入蘅塘退士编选的《唐诗三百首》,流传很广。此诗开篇写道:“长安城头头白乌,夜飞延秋门上呼。又向人家啄大屋,屋底达官走避胡。”暗夜中白头乌聚集在延秋门上,又跑到高门大户的屋顶上乱啄一通,制造了一种不祥、诡异的氛围;到了第四句,再引出仓皇出逃的“屋底达官”(其中包括了皇帝),暗示了政治秩序的崩塌。一些常见杜诗选本将不祥归咎于白头乌,金性尧先生的《唐诗三百首》注本则径直认为“旧时以乌鸦为不祥之物,何况又是白头”。由几代学者历时数十年完成的《杜甫全集校注》(萧涤非主编,人民文学出版社,2014)是一本集大成之作,厚厚十二大册将众多杜诗注释者捉置一处,众声喧哗,读起来很过瘾,可惜的是对“白头乌”一词亦沿袭旧注。近来读杜诗,颇觉此说有些隔膜,这里尝试提出一种新看法,或许有助于对当时风俗的理解。

这些注释,主要受了杨慎的影响。《杜诗详注》引杨慎曰:“《三国典略》:侯景篡位,令饰朱雀门,其日有白头乌万计,集于门楼。童谣曰:‘白头乌,拂朱雀,还与吴。’此盖用其事,以侯景比禄山也。”此注把侯景比作安禄山,是一个接近完美的释读,但是问题似乎还要复杂一些。《四库全书总目提要》说杨慎“博洽冠一时”,却“好伪撰古书以证成己说”,所以最初我怀疑这一条出自杨状元的杜撰,后来才发现这条确是《三国典略》的佚文,见于《事类赋》注,杜 德 桥(Cl en Dubd r i dge)、赵 超《三国典略辑校》失收。明代陈耀文专门写过四卷《正杨》,纠驳杨慎著书之误,早已指出这条谣谚出自《南史·侯景传》:“于时景修饰台城及朱雀、宣阳等门,童谣曰:‘的脰乌,拂朱雀,还与吴。’又曰……”《南史》撰著于前,《三国典略》成书在后,后者所记或出自前者。《古谣谚》卷十一以为“的训白”,“的脰乌即白项乌”。《尔雅》云:“燕,白脰乌。”脰为颈项之意,白脰乌即白颈乌。又《小尔雅》云:“白项而群飞者谓之燕乌。燕乌,白脰乌也。” 头(頭)、脰二字字形相近,传写易误。又《艺文类聚》引《广志》云:“乌有白颈乌,今南方俗呼为白颈老鸦,鸣则凶征也。”(转引自黄怀信《小尔雅汇校集释》)友人检示《古今图书集成》引张华《禽经》云:“慈乌反哺,白脰乌不祥。”俱见白颈乌才是不祥的象征物。

据《杜甫全集校注》校记,数种宋元本引 “洙曰”: “或谓 ‘头’当作‘颈’,盖乌无白头者。”古人认为白头乌鸦是不存在的,“乌白头,马生角”指的是不存在或不可能发生的事情,因此从校勘学角度看,“长安城头颈白乌”更合诗意。白颈乌不仅仅在风俗上是凶兆,且暗含谋反之兵象,亦于史有征。《汉书·五行志》云:“景帝三年十一月,有白颈乌与黑乌群斗楚国吕县,白颈不胜,堕泗水中,死者数千。刘向以为近白黑祥也。时楚王戊暴逆无道,刑辱申公,与吴王谋反。乌群斗者,师战之象也。白颈者小,明小者败也。”又引京房《易传》曰:“逆亲亲,厥妖白黑乌斗于国。”因此,“白颈乌”是逆亲叛主者的象征,是一个意义增殖的磁场,而“白头乌”这个词就不能放射出这样的能量。此外,“又向人家啄大屋”一句,也与当时的灾异现象有联系。《太平广记》有大鸟“引喙啄屋”的故事,李楚宾认为是“妖魅”,引弓射之,于是病人的病就好了,反映的也是唐人关于“妖魅”的观念。老杜自称“乾坤一腐儒”,看重世俗人情,甚少提及五行灾异之说,可是那种观念还是会不知不觉影响着他。

就笔者所见,乌鸦啼叫不吉的风俗可能是唐以后才出现的,而且有地域差异。《萍洲可谈》云:“东南谓乌啼为凶,鹊噪为吉,故或呼为喜鹊。顷在山东,见人闻鹊噪则唾之,乌啼却以为喜,不知风俗所见如何。”陆佃《埤雅》也有“今人闻鹊噪则喜,闻乌噪则唾,以乌见异则噪,故辄唾其凶也”的说法。这两本书的作者年代相近,所载当是北宋末期的风俗状况,而宋以前的人把乌鸦视为反哺的善鸟,称为慈乌、孝乌,与孝道紧密联系在一起,是正面形象。

古代关于乌鸦的知识,总体来说比较混乱,异名极多。根据颜色、形状与大小,大致可分为小嘴慈乌、白颈乌、大嘴乌等种类,且被赋予了一定的象征意义。慈乌是孝道化身,白颈乌与兵象连在一起,俱已如上所言,而大嘴乌鸦——似乎是从元稹、白居易《大嘴乌》唱和开始——则是权奸或贪残官吏的象征。此外,赤乌、苍乌、白乌都是祥瑞之物,这里对白乌多说几句。白乌十分罕见,现代科学认为黑乌鸦患了色素缺乏症就会变成白乌,是一种病态现象,可是古人认为它是“太阳之精”,在五行祥瑞的政治表演中常常露脸。《孝经援神契》云“德至鸟兽,则白乌下”,而《宋书》《魏书》都认为“王者宗庙肃静,则白乌至”,皆与天子德行有着隐秘的联系。即今而言,这种由《洪范》及谶纬书奠定的解释系统自然是不科学的,古人却很当真。伪造祥瑞的事,史不绝书,君主好之不厌,狡狯小人乐得投其所好,彼此瞒哄一气而已,于是白乌、白鹿、白雀、白虎、白象、白鸠、白兔之类一出现,就有人上报领赏,运气好的还能加官进爵。关于白乌的这种观念,唐代依然盛行,张说、裴度、令狐楚等大人物都作过进贺白乌的文章。张说写过《进白乌赋》,把李隆基比作周武王,李隆基很开心,亲笔写下答诏,认为这篇谀词“放言体物,词藻浏亮”,“文苑菁华,词场警策”,赏了张说金五铤、银十铤。这让人不由得怀疑玄宗的文章品位,大抵皇帝老儿开心就好,想怎样说就怎样说,别人也奈何不得。相比之下,裴度的那篇颂圣之作,似乎要好得多。那么,杜甫写作《哀王孙》的时候想到过这件可能是开元年间发生的祥瑞之事了吗?我们自然无法知道。倘若他真的想到了,那这个开头还是颇有些深意的。白头乌与白乌自然不是一个东西,但对读杜诗的人来说,这个大背景还是不可不知。

古人早有感慨:读诗难,读杜诗尤难。难就难在老杜诗料繁富,却并不明晃晃地炫富,而是喜欢藏着、掖着,如盐入水一样化到诗里。读者想要畅饮词语之杯,需要放下自身的执念,回到当时的观念与词语身旁。

作者:张宪光

编辑:李伶

责任编辑:舒明 吴东昆

*文汇独家稿件,转载请注明出处。