有时写字消遣

台静农晚年以写字闻名。据他自述:“偶写字(本曾学画,旧喜画梅,亦不多作),只是自娱,不参加任何集会展览,以是不免开罪于人,亦有人讨去招摇卖钱,无聊之至。” (1973年9月7日致李霁野)让他感到意外的是一辈子教书做学问“今幸尚能以书消遣”(1988年10月中致濮之珍),“没有想到此一手艺亦有实惠也”(1988年4月初致李霁野)。

与亲友通信,经常提到写字,说得最多的恐怕是“有时写字消遣”。但也苦于应酬太多,然而“亦间有润笔,可资老年零用,殊可笑也”(1988 年10月中致濮之珍)。同年写给舒芜的书简也提到“惟勉强尚可写字自娱,偶有润笔,得补生计”。

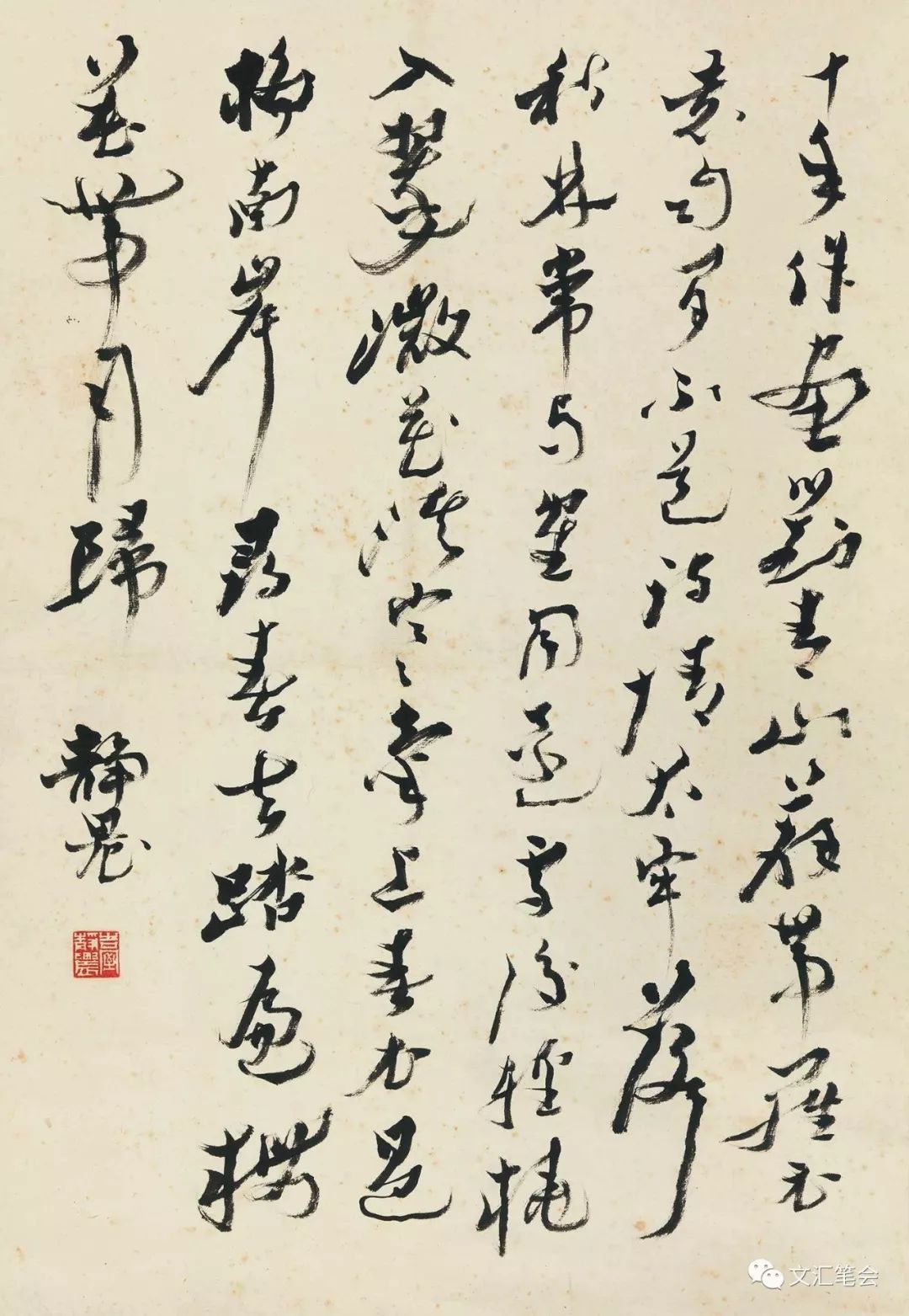

也不时以自己的字投赠亲友,如1988年10月20日致外甥赵德群、王永成“偶尔写字消遣,兹寄来一小幅,留作纪念”,1988年致外甥樊乃群“寄来两小幅我写的字,你姊妹俩一人各一幅”, 1988年12月20日致四妹台传馨“报上说写倪元璐书法的就是我,迟迟我寄两幅字来”。既是自娱娱人,也兼作见字如面的纪念。1981年台湾历史博物馆邀请他办展览,俨然以书家相视。1985年出版的《静农书艺集》,社会各界的反应出奇地好。台静农书法老年成名,实在与年轻时喜欢又肯持续下工夫有关,间或参悟名帖,与知好切磋,长时间心追手摹,暮年才得以一手“台氏”倪元璐体为世人所重。

台静农年轻时学过王铎,沈尹默看了后 “以为王书‘烂熟伤雅’”,恰好此时在胡小石那里看到倪元璐的书法影本,因心折而改弦易辙,专攻倪元璐。1946年1月5日他写给陈垣的书简,提到“年来颇得鸿宝影本,喜其高古,借医俗笔,亦霜红龛所云‘宁拙勿巧,宁丑勿媚’之意”。学书的过程中,注意吸收历代同他取法类似书家的经验。

师友们知道他的这个爱好,代为留意,助成其志。陈垣曾托柴德赓转赠过一件沈寐叟书札。此笺台静农有题跋:“日本降后始与援师候起居。师见余字习倪鸿宝体,因以所藏沈寐叟一笺寄赐,寐叟亦习倪书者。”

罗家伦1961年送过台静农一件倪鸿宝墨迹摹本。罗在附信中说:“十年前余得此帧,既慕倪鸿宝之风骨,复喜其书法之挺健。嗣察间有勾勒痕,遂认为赝。静农学长则以为纵赝,亦系从真迹而来,仍具参考价值,况其壁上已是有双钩本,不可无伴。”此不仅是罗台友谊的见证,还可看出台对赝本价值的认知,就形式和写法来说,有其风格上的意义——此见与欧美艺术史家的理念相邻,颇为超前;此件亦见师友们的赞助成全之功。信中言及的“况其壁上已是有双钩本”,指张大千早先送台静农一个双钩倪元璐的本子(事见《静农书艺集》序文)。

台静农说晚年对写字的兴趣非常大,但“我不是天天写,一时乘兴,便可写出数幅”;“书艺原为遣闷,意外得名,越写越觉得难,精力现已不给。”(1989 年年底致李霁野)

台静农写字所用笔,他在1947年7月11日与柴德赓的通信中提到:“弟平日喜硬毫,而岛上所有者皆福建、江西之羊毫,柔劣不可言,兄能赠我一两管,交建功带去否?”信中明确表示用不惯福建、江西产的羊毫,喜欢硬毫。他的弟子林文月说:“对于日本人所制的毛笔,台先生倒是十分喜爱,每次我有机会赴日本旅行或开会时,总不忘去东京的笔墨老铺温恭堂选购一些笔和墨,他多年来习用‘墨之华’,笔则偏好‘一扫千军’“乡写大家’‘长锋快剑’以书小字。”(陈子善编《回忆台静农》,上海教育出版社1995年8月版)林说的当是台静农晚年用笔的情形。

多年前北京匡时拍卖公司从台先生的后人那里罗致了一批台的墨迹与梅花图,数量很可观,曾借北京杏坛美术馆对外展出。我闻讯赶去现场观摩。展出作品中有些墨迹内容相重,推测台静农曾写过数遍,觉得不满意,或者还有其他种种原因没有送出去而留在家里。遗憾的是当时我没有拍照留下影像资料,否则如果能收集到流传在外的正本,并放在一起加以观察比较,可以发现台静农书法取舍的标准。台静农是鲁迅交游圈里的重要人物,早年注重苏俄小说的译介,他写的乡土小说颇得鲁迅的好评,还助鲁迅收集汉画及刻石,同时也用心于书法,诸多方面与鲁迅很投缘。在这个展览上,我发现台先生有些字的笔道显得粗豪,剔除年高“手腕有些颤抖”(启功语)、写字时习惯动作,联想到他与友人通信里说的“喜硬毫”,大致可确定这些粗豪的笔道,与用写秃了的硬毫有关系。

“上海关系户送了一百二十册”

老出版家范用,毕生从事编辑工作,打过交道的作家学者无数,据说他保存的名人书简在二千通之上。晚年从自己珍藏的书简中挑出一部分,编了一本书信集,并亲自执笔注释每封信的背景,这本书在他去世五年后才出版,书名叫《存牍辑览》。

作家、学人与出版家之间通信,内容无外乎谈写作计划、稿子与出版情况。由于直接来自作者,尽是第一手材料,虽然只是作者与出版家的私人通信,实际上部分内容就是与当代出版史重合的。

《存牍辑览》收录的书简,有一个话题是作家们经常提到的,就是作家出书后的“买书”与“稿酬”。现辑录这方面内容,以见当时名人对此的不同态度。

巴金的《随想录》交三联出版,书未出版,看完校样,巴金给范用的信里,就表示“我不要稿费,照规矩办事,送我若干册样书就行了”。据说改革开放后,有个别老作家认为自己已经拿了国家给的工资,就拒绝出版社或刊物给的稿费。巴金的做法很典型。

施蛰存跟范用通信中,有一封说到《唐诗百话》是他近年著作中发行量最大的一本。里面提到自己买书的情况:“我自己买了一百五十册,上海关系户送了一百二十册,北京只寄了十册,现在手头已无存书,想等再版本送到后再给您和秀玉同志寄去。”施蛰存的这段文字,透露了作者买书的数量,可见他送书的面相当宽广。不过送书的对象大多在上海,在北京就连范用这样的资深出版家也没有得到赠书。附带说明一下,当时《唐诗百话》的印数达到十多万册,这个数字放到今天很难达到。

杨苡编成《雪泥集》出版后,致函范用,说“此书(《雪泥集》)全部稿费寄文学馆,收据寄巴金。”这封信是杨苡写的,但可以推想杨苡事先与巴金有过沟通,这也是巴金一贯的立场。

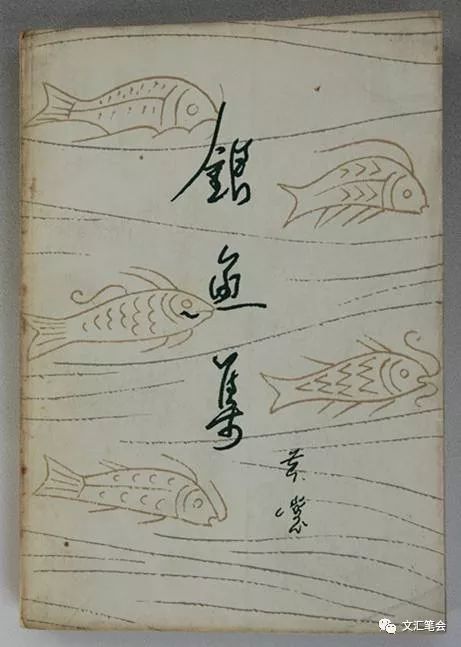

黄裳的《银鱼集》,封面取自古代器物鱼形纹样。有书话作家指出,此“银鱼”就是专门吃书的蠹虫,设计者可能误解了“银鱼”的意思,才在封面上了“游鱼”。关于书衣设计,有人认为要围绕主题展开;也有人认为书衣只要显示与书内容相匹配的气质即可。《银鱼集》的封面设计,据黄裳与范用的通信,是黄裳认可的。黄裳还向范用提供过鱼形样纹:“寄上一本《河南出土空心砖拓片集》,其中第八十二条有三条鱼,颇古朴可喜,是否可加以利用。或制一满版作衬底,或作为上下镶边,各安排一长条,或仅用一条。”(《来燕榭书札》)尽管范用后来在《书话集装帧——致秀州书局》中谈到“《银鱼集》的封面闹了笑话。黄裳先生把蛀食书页的蠹鱼赐以‘银鱼’美称,结果弄得此鱼落水……”其妙处恰恰在于看上去似“误笔”而让人产生游弋书海的联想,颇有多重意识重叠之感(这也是黄裳著述中因非文本原因受读者关注的一本书)。黄裳为这本书,有一函给范用,说:“《银鱼集》我想一共要八十本(包括赠书,能有毛边最好),请转告发行部一声。”黄裳要买的书也不少,还专门提到要毛边本,于此可见黄裳对书的趣味,毕竟是有品位的藏书家,眼光不一样。

《阿英文集》三联港版出书前,黄苗子替阿英家属给范用写信谈买书事。黄函称“他们家属谈到,阿英的稿费决定不要,他们希望书店能给点书。刚才算了一下,各方亲友,要送作纪念的大约有一百人以上,未知书店能给多少,可否请你征求一下书店的意见。”这是用稿费换书的一例,书要得也多,但很明显其纪念意义远远大过文本本身。

2018年9月14日

作者:唐吟方

编辑:王秋童

责任编辑:舒明

*文汇独家稿件,转载请注明出处。