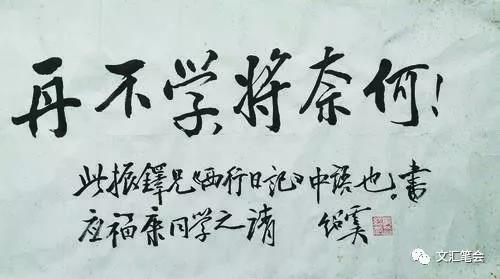

▲郭绍虞先生赠本文作者的手迹

“照隅室”是已故复旦大学老教授郭绍虞先生的书斋。《文心雕龙》在论述各家论文之后曾给出一个总评,谓“各照隅隙,鲜观衢路”,郭先生认为这个评语可以用来对照自己的治学,而且“照隅”二字的读音又和“绍虞”相近,因即以“照隅”名室,可谓妙也。

我拜访照隅室认识郭老,屈指算来已在四十多年前了。那时,老人家已经年逾八十了。第一次见他,是复旦顾易生老师带我去的。那天在顾先生家聊天,他忽然对我说:“我带你去看郭绍虞老先生好吗?我也好久没去了。”郭老的大名我已久仰,当然兴奋地跟着顾先生去了。顾先生住在延安西路,郭老家在南京西路,走去不算太远。顾先生那时也就五十出头,他对郭老是非常恭敬的,但相处时却比较随便,有点像我当时对顾先生似的。他问起郭老最近有没有写字,看到桌上有几张字就说:“这张就送我了。”我也很想要一张,但藐余小子初次登门何敢张口。顾先生又对郭老提起我的父亲。因为我双亲都是湖州制笔工人,父亲在上海笔墨庄工作,做笔有点名气。我说出父亲名字,老人居然也知道,非常客气地要我回家后转达他的问候。老人的苏州口音,我听着感到非常亲切,因为我祖母和大伯都在苏州,伯父还是苏州湖笔厂的负责人。我说起这些,老人对我更亲切了。回家后我告诉父亲,父亲也很高兴。后来父亲叫我给郭老送笔,所以我又去过几次照隅室。

认识郭老后约一年吧,我赶上恢复高考的首班车,考上了复旦中文系。一次,看到一位祝姓同学得意地在宿舍里高悬着一幅精心装裱的郭老的法书,就心想什么时候我也请郭老写一幅。但又想到老人年事已高,一直不敢去说。后来,我提前考取了复旦的研究生,开学时中文系安排老教授们与研究生集体见面,朱东润、陈子展、张世禄等老先生都来了,而郭老因年纪更大,住得又远,没请他来。后来我自己去看了郭老。得知我考上研究生,老人非常欣慰,我就乘机请他为我写字。老人问我写什么呢,我不敢请他多写,当时我已开始读郑振铎先生的书了,就请他写郑公《欧行日记》中的六个字“再不学,将奈何”,以此激励自己努力学习。老人高兴地为我写了。

郑公是郭老的挚友。郑公因公牺牲后,郭老写过多篇深情的悼念诗文。早在1919年郭老上五四运动策源地北京求学时,就与在京读书的郑公结交了。郭老当时在北大哲学系旁听并加入“新潮社”,还担任《晨报》副刊特约撰稿人。郑公组织新文学史上第一个大型文学社团“文学研究会”,郭老就是发起人之一。1921年郭老结婚时,郑公还做他的伴郎。1922年郭老翻译奥地利剧作家显尼志劳的《阿那托尔》,郑公为之作序,并收入他主编的“文学研究会丛书”中。郑公编选文学研究会同人诗集《雪朝》,其中收入了郭老的十六首新诗。1923年郑公发起成立“朴社”,自搞出版事业,郭老也是社员之一。

1931年,郑公领导商务印书馆编译所工会抗争,不愿在不学无术的王云五手下工作,在北平燕京大学国文系任主任的郭老便邀请郑公去任教。郑公赴平,开始就住在郭老家里。因此他们曾经是最亲密的同事。当时有个东北学生高兰(原名郭德浩,因崇拜高尔基和罗曼·罗兰而取此名),本来以二晏词为研究方向。他积极参加爱国学生运动,郑公和郭老便指导他改变方向而写《李后主评传》,“意借李煜亡国之痛激励国人奋起抗日”。高兰毕业后参加抗日义勇军,还提倡朗诵诗运动,他一直记住两位恩师的教导。1933年,郑振铎与鲁迅合编《北平笺谱》,郑公写的序文特请郭老书写并影印,还钤有朱文印章“照隅室”。

抗日战争后期,燕大被日寇封闭,敌伪逼迫郭老去伪北大,郭老拒绝后遂失业。此时在上海沦陷区艰苦斗争的郑公支持郭老的爱国行为,介绍他来上海开明书店工作。从此他俩又同在一地朝夕相见,相濡以沫。郑公以“纫秋山馆主人”化名秘密影印“明季史料丛书”,序中说:“亡人国者必亡其史。史亡而后,子孙忘其所自出,昧其已往之光荣,虽世世为奴为婢而不恤。然史果可亡乎?……若夫有史之民族,则终不可亡。盖史不能亡者也!史不亡则其民族亦终不可亡矣!”郑公这篇动人心魄的序,也是请郭老手书印于卷首的。为了迷惑敌伪,书上还有意写了印成于“甲戌”(1934年)——有趣的是,后来的有些版本学家也受了迷惑,很多图书馆都著录为1934年出版。

抗战胜利后,郑公领导成立“中华全国文艺协会上海分会”并担任理事,郭老则担任监事。1946年底,郭老与郑公还一起发起组织“中国语文学会”。郑公当时奋力编印多种大型学术图籍,经济上遇到极大困难,1948年1月24日郑公日记中充满感情地写道:“简直是一筹莫展。……绍虞交来‘合资’款八百万,他肯加入,诚为不安!为什么老是穷朋友肯帮忙呢?有此八百,星一的债,可以对付过去了,感甚,几出涕!盖及时之助,较之八千万尤为得力也!”

以上简单缅怀了郭老与郑公的兄弟情谊,大多是我后来从各种史料中看来的。当年我才刚开始研究,知道得还很少,以致竟没想到好好请郭老谈谈这方面的往事。而当我研究渐趋深入而想请教时,老人却不幸逝世了。后来我一想到此,就后悔莫及!例如,郑公当年在燕大愤而辞职的详情,郭老是最清楚的,我却再没机会听他讲述。再如,后来我读到王伯祥日记,得知1956年郭老想离开上海,曾托王先生向郑公提出想到北京工作,我不知道这是什么原因,郑公又是什么态度。总之,我永远失去了极重要的请教机会。

万幸的是,我请郭老题写了《郑振铎年谱》的书名。其实当时我才刚开始写初稿,忽想起应请郭老题签,因老人不仅是书法家,更是当时健在的最老的郑公老友。因此,尽管我知道郭老的时间极其金贵,正在紧张地整理、修订旧著,但还是冒昧地向他请求。老人二话不说就写了。几个字苍劲有力,是老人晚年上佳书法。我想,这是老人家出于对郑公的深厚感情,也是对我研究郑公的极大的赞许。《郑振铎年谱》是我出的第一部著作,书问世时郭老已谢世四年了。我将永远感激郭老。

回忆郭老时,我不能不同时深深怀念慈祥的郭师母。记得我第一次去郭老家时,师母就亲切地为顾先生和我沏茶倒水。当时,照隅室墙上挂着的一幅国画吸引了我。记得画着四个中年人,好像都穿着中式长袍,文质彬彬,栩栩如生,气度非凡。其中一位是郭老,另外三位我不认识,师母就过来热情地一一介绍,并说他们四人是最老的老友。如果我没记错的话,另外画的是叶圣陶、顾颉刚、王伯祥三位苏州同乡。画上好像还题有诗。但谁画的,谁题的,诗的内容等等,我现在全忘了。这么多年来,我常会想起这幅画,不知现在何处,应该可算珍贵文物了;我也常想起郭师母指点画幅亲作介绍的情景。

我去郭老家时,郭老一般说话不多,而师母讲得较多。每次师母都热情地要我常去。有一次我去,提到父亲单位上海笔墨庄要恢复“周虎臣”“杨振华”“李鼎和”等著名笔庄的老牌子,父亲想请郭老为“杨振华笔庄”题写店名。那天郭老的女儿正好来看父母,她不认识我,大概认为题写店名是有失身分的,对郭老说:“不要写!”郭师母听见,马上赶过来大声说:“嗨!怎能不写?要写,要写的!”我回家后告诉父亲,父亲说那就不要为难郭老了,他们另请赵朴初先生写。我再去照隅室时,告诉了郭老,郭老连连称赞赵老的字好,而师母却反复向我“致歉”。

郭老逝世时,我去殡仪馆参加了隆重的告别仪式。那天人非常多。我看到瘦弱的师母脸色苍白,神情悲哀,但坚持与赴唁者一一握手。几天后我去看望师母,她反复感谢我,还颤巍巍地要去拿郭老告别仪式上的签到簿给我看。我赶紧劝阻了,说我知道那天来了一些什么人,并说簿子上也有我的签名。我请师母节哀保重,师母却要我“仍像自家人一样常来”。约半年后,我考上了北京师范大学的博士生,赴京前也去看过她,她说她在编《照隅室杂著》,出书后要送我。可是后来我回上海时,听说她老人家也驾鹤随郭老而去了……

作者:陈福康

编辑:范菁

责任编辑:舒明

*文汇独家稿件,转载请注明出处。