在我国的古典名著中,虽然因为故事的传奇性和英雄性,《三国演义》《水浒传》《西游记》有更为广泛的流传,但在艺术成就上,《红楼梦》可谓居于四大名著榜首。在对经典的回望和重读中,学者、复旦大学教授吴中杰一直认为,在艺术角度,可与《红楼梦》比肩的,是《儒林外史》。

在他看来,即使如《红楼梦》这样已经形成了一门“红学”的作品,或是因为鲁迅先生的赞誉而广为人知的《儒林外史》,作品中许多优秀和深刻之处,其实并未得到很好的继承和发扬。为此,他撰文讨论,并认为:“文学研究还是要把重点转移到文本上来。如果能加强对《儒林外史》和《红楼梦》的文本研究,着重其思想意义和艺术表现,并顾及文学史上的艺术流变,应该会对艺术鉴赏和艺术创作提供帮助。”

经典的传承与背离

吴中杰 | 文

提起我国古典小说,人们马上会想到四大名著 《三国演义》《水浒传》《西游记》《红楼梦》。从阅读量来看,前三本书大概要远高于《红楼梦》,因为它们紧张、传奇、神怪、有趣,老少咸宜。记得小时候,小朋友间经常讲三国、水浒、西游故事,临摹其绣像人物,还背诵梁山泊一百零八将的名号:呼保义宋江、玉麒麟卢俊义、智多星吴用、入云龙公孙胜……以能背出多少决胜负。而《红楼梦》则要到年纪大一些才能读得进去。

但就艺术水平来看,《红楼梦》无疑高踞榜首。

《西游记》虽然也写出一些人情世态,但毕竟是神魔小说,多以神怪之事来吸引读者。《三国》《水浒》源于说书人的话本,追求情节的紧张曲折,在人物描写上用的是绝对化的方法,即对好人与坏人夸张无度,脱离了生活真实。鲁迅就曾批评过《三国演义》“描写过实”的缺点,“写好的人,简直一点坏处都没有;而写不好的人,又是一点好处都没有。其实这在事实上是不对的,因为一个人不能事事全好,也不能事事全坏。譬如曹操他在政治上也有他的好处;而刘备,关羽等,也不能说毫无可议,但是作者并不管它,只是任主观方面写去,往往成为出乎情理之外的人。”这样写的结果,就使得“文章和主意不能符合——这就是说作者所表现的和作者所想象的,不能一致。如他要写曹操的奸,而结果倒好像是豪爽多智;要写孔明之智,而结果倒像狡猾”。

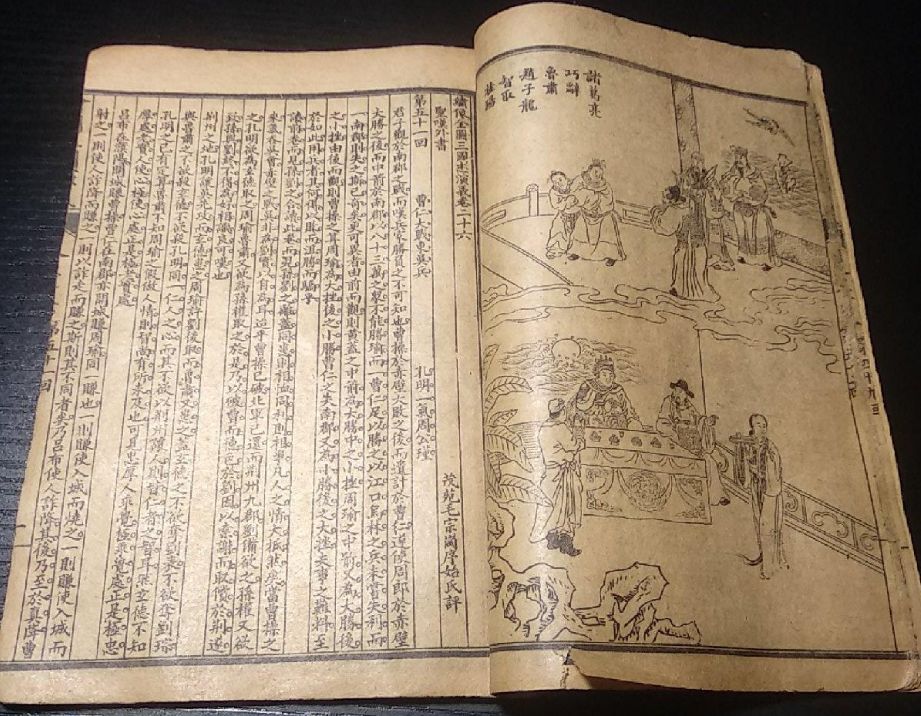

■ 绘图三国演义(清)

他认为,这种写法直到 《红楼梦》出来,才得到根本的改变。

至于说到《红楼梦》的价值,可是在中国底小说中实在是不可多得的。其要点在敢于如实描写,并无讳饰,和从前的小说叙好人完全是好,坏人完全是坏的,大不相同,所以其中所叙的人物,都是真的人物。总之自有《红楼梦》出来以后,传统的思想和写法都打破了。——它那文章的旖旎和缠绵,倒是还在其次的事。(《中国小说的历史的变迁》)

在艺术上,可与《红楼梦》比肩的,是《儒林外史》。它并不在四大名著之列,既无曲折离奇的情节,也无卿卿我我的故事,阅读量就更加小了。但它在文学史上,同样起到了转折的作用。过去虽有讥弹之作,但好人坏人也是截然分明,且竭尽夸张之能事,待《儒林外史》出,才打破了黑白对立的浅露写法,而有了真正的讽刺文学。此书主要是讽刺科举制度下的士子,但并不将他们加以抹黑,以致其不堪入目。

比如,马纯上马二先生,就有一个完整的性格。马二先生是制艺的选家,自然是作者讽刺的对象,他说过一段赞扬科举制度的话,极具揭露意义:“举业二字,是从古及今人人必要做的。就如孔子生在春秋时候,那时用‘言扬行举’做官,故孔子只讲得个‘言寡尤,行寡悔,禄在其中’,这便是孔子的举业。讲到战国时,以游说做官,所以孟子历说齐梁,这便是孟子的举业。到汉朝用‘贤良方正’开科,所以公孙弘、董仲舒举贤良方正,这便是汉人的举业。到唐朝用诗赋取士,他们若讲孔孟的话,就没有官做了,所以唐人都会作几句诗,这便是唐人的举业。到宋朝又好了,都用的是些理学的人做官,所以程朱就讲理学,这便是宋人的举业。到本朝用文章取士,这是极好的法则。就是夫子在而今,也要念文章、做举业,断不讲那 ‘言寡尤,行寡悔’的话。何也?就日日讲究 ‘言寡尤,行寡悔’,那个给你官做?孔子的道也就不行了。”但就性行而言,他实在是个君子,不但乐于提携后进,且在朋友有急难时,还把自己选书的酬金全都用了上去。游西湖时虽然毫无会心,乱逛一通,但也十分正经,他撞在人窝子里,“女人也不看他,他也不看女人”。唯其如此描写,对科举制度毒害的揭露,才更深刻。

但可惜的是,《红楼梦》和《儒林外史》的优秀传统,都没有很好地继承下来。

■ 绣像红楼梦 (清)

《红楼梦》的发展,只重在言情一面,还有“那文章的旖旎和缠绵”,于是由人情小说而发展为狭邪小说,专写优伶和妓女之事;《儒林外史》一路,则由讽刺小说演变为谴责小说,专写奇闻怪现状,甚至堕落为黑幕小说。《官场现形记》与《二十年目睹之怪现状》的流行面,要超过《儒林外史》。为什么会出现这种情况?主要原因当然在于社会思想的影响,读者的识见和爱好,但学术研究的偏向,也难辞其咎。

《儒林外史》的研究并不发达,又因为作品人物与生活原型比较贴近,所以有些研究者对原型的考索很感兴趣,而对其讽刺艺术的研究则有所疏略。《红楼梦》的研究很发达,早已形成一门“红学”,而且发展为显学,但艺术分析也还不足,却把主要笔墨集中在版本和作者身世的探究上,甚至出现了以研究作者为主的“曹学”来替代以研究作品为主的“红学”的趋势。

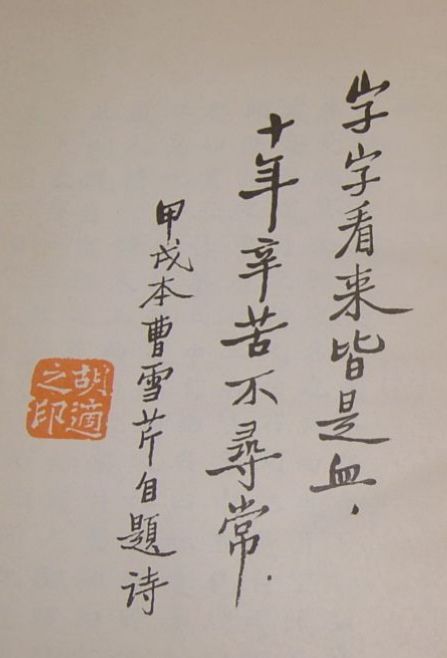

“曹学”的兴旺发达,与胡适对自叙传说的鼓吹有很大的关系。《红楼梦》自出世以来,读者根据自己的兴趣和眼光,作出了各种不同的解释,有清世祖和董鄂妃说,有康熙朝政治小说说,有纳兰成德家事说等等。1921年,胡适作《〈红楼梦〉考证》,驳斥众议,而力 “自叙说”,即认为 《红楼梦》是作者的自叙传。自叙说在红学研究中原来就有,经胡适提倡,并考证出作者曹雪芹的身世,于是大行,在红学界占了压倒的优势,形成一种“新红学”。既然《红楼梦》是作者的自叙传,那么对作者身世的研究,自然成为红学的主要内容了。

■ 胡适所书曹雪芹自题诗

但其实,自叙说与其他说法一样,只是“红学”中的一个派别,它的盛行,不但由于倡导者的社会地位,而且得益于时代思潮的推动。

新文学运动的重要内容便是个性解放,个人地位在各类文艺作品中突出出来。郁达夫说:“五四运动,在文学上促生的新意义,是自我的发现。……自我发现之后,文学的范围就扩大,文学的内容和思想,自然也就丰富起来了。”(《五四文学运动之历史的意义》)这种自我的发现,不但体现在文学创作上的个性解放思想和自我表现流派中,同样也体现在文学研究中对于作者自我表现因素的探寻。《红楼梦》研究中自叙说的流行,就与此有关。从接受美学看,这只是一种接受模式,并非绝对真理。正如鲁迅所说,《红楼梦》“谁是作者和续者姑且勿论,单是命意,就因读者的眼光而有种种:经学家看见 《易》,道学家看见淫,才子看见缠绵,革命家看见排满,流言家看见宫闱秘事……”(《〈绛洞花主〉小引》)

自叙说因为随着历史潮流而来,往往能裹挟着群众奔腾向前,但也必然要随着历史潮流而消退。就文艺学术本身来看,自叙说受到质疑是正常的,正如同胡适在建立自叙说时质疑别的学说一样,无可指责。更何况有些人将自叙说发展到极端,把小说中的故事和人物处处与曹家的人事相比符,将“红学”变成了“曹学”。文学典型的创造,总是有原型的。或则杂取种种人合成一个,或则以某一个人为模特儿,但一旦塑造成为艺术典型,读者所看到的就是这个典型人物,而不再顾及他的原型了。大概只有专门学者,才会念念不忘他的原型,处处与原型作比对。

我不大赞成英美新批评派的“意图迷误”和 “感受迷误”说,他们在作者——作品——读者三个环节中,斩断作者和读者两头,仅仅剩下作品本身来研究是片面的。在文艺批评中,对于作者生平思想的研究是必须的,对读者的接受也必须顾及,接受美学即专为此而设。但是作品研究毕竟是根本,说到底,研究作者生平思想,目的还是为了深入地研究他所写出的作品。所以,文学研究还是要把重点转移到文本上来。如果能加强对《儒林外史》和《红楼梦》的文本研究,着重其思想意义和艺术表现,并顾及文学史上的艺术流变,应该会对艺术鉴赏和艺术创作提供帮助。

现在人们常举“创新写作”的旗号,以此来办班培训或作文比赛,很是热闹。其实,创作者,即原创性的写作,也就是创新写作,并无特别标举的必要。倘无新意,还要写它干什么呢?《红楼梦》一开头,在石头与空空道人的对话中,就标示出创新的意义。针对空空道人对它 “无朝代年纪可考”,“并无大贤大忠,理朝廷治风俗的善政”之诘难,石头笑曰:

历来野史,或讪谤君相,或贬人妻女,奸淫凶恶,不可胜数。……至若才子佳人等书,则又千部共出一套,且其中终不能不涉于淫滥,以致满纸‘潘安子建’,‘西子文君’;……且环婢开口,即‘者也子乎’,非文即理,故逐一看去,悉皆自相矛盾,大不近情理之说。竟不如我半世亲睹亲闻的这几个女子,虽不敢说强似前代所有书中之人,但事迹原委,亦可以消愁破闷也。……至若离合悲欢,兴衰际遇,则又追踪蹑迹,不敢稍加穿凿,徒为哄人之目,而反失其真传者。

《红楼梦》的出现已逾两个半世纪,而石头所讽的俗套,则至今未除。当然,“潘安子建”“西子文君”之类的描写是没有市场了,但文字中却充斥着 “清华北大学霸”“哈佛耶鲁高材”。如果是女的,则必是“美女作家”“佳丽学者”,若追述身世,又总是“名门望族之后”“三代富豪之家”,看起来都高不可及,其实却是新的俗套。在现实生活中,有成就的科学家未必都是“学霸”“高材生”,爱迪生小学时被老师视为思维混乱,责令退学,爱因斯坦中学时,老师认为低智商,没出息,他们或因母亲维护,或因自行其是,最终都成为科学界的伟人。而女学者、女作家,则都因才智和勤奋而取得成绩,与相貌无关,更未必是美女、佳丽。而时行的作者,却总喜欢用才子佳人小说的模式去套。这哪里能写出真实的生活来呢?

■ 鲁迅先生

现在揭露性的文字也很多,但却很少有真正意义上的讽刺文学。什么是“讽刺”?鲁迅说:“‘讽刺’的生命是真实;不必是曾有的实事,但必须是会有的实情。所以它不是‘捏造’,也不是‘诬蔑’;既不是‘揭发阴私’,又不是专记骇人听离的所谓‘奇闻’或‘怪现状’。它所写的事情是公然的,也是常见的,平时是谁都不以为奇的,而且自然是谁都毫不注意的。不过这事情在那时却已经是不合理,可笑,可鄙,甚而至于可恶。但这么行下来了,习惯了,虽在大庭广众之间,谁也不觉得奇怪;现在给它特别一提,就动人。”(《什么是“讽刺”?》)

鲁迅的讽刺艺术,当然有《儒林外史》的传承,但更多的是受到俄国果戈理一派的影响,对中国文学是一个重要的发展。不过后来流行的,并不是这种描写公然而常见的不合理事物的讽刺文学,而是专写奇闻怪现状的谴责作品,失却了旨微而语婉的特点,而是写得剑拔弩张,充满戾气。这与作者的思想情趣有关,也因为艺术高度所不及。由此可见,对于艺术名著思想、艺术的研究和继承是多么重要。

作者:吴中杰

编辑:张滢莹

责任编辑:陆梅

*文学报独家稿件,转载请注明出处。