闲时,作家何大草常常做一段段短途旅行。开一辆老捷达,导航上标一个目的地,就这样出发。从家门口的一条小河江安河起始,去寻找那些耳闻而尚未目见的地方。

沿着江安河锦江、岷江、长江……就这样一路走,跟随流水,跟随作家的目光和车辙,去踏访那些被遗忘在草木深处的历史。今天,我们为您带来“顺着水走”这一专栏的第三篇:从苏码头到黄龙溪。

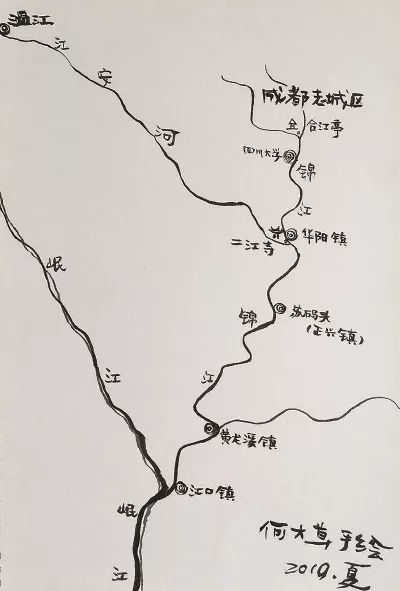

何大草手绘线路图

顺着水走

从苏码头到黄龙溪

何大草

我生出奇妙的感觉,行于故土,却像滑进了《百年孤独》的开头。

1

华阳下游的正兴镇,旧名苏码头,距二江寺约10公里,是锦江沿岸七个百年以上的老渡口之一。据说,晚清到民国时,每晚歇在苏码头的木船有几百条,而岸上的茶馆、酒馆、烟馆一个挨一个,是个醉眼惺忪的小江湖。

1987年秋天,我和张五哥骑车顺锦江去黄龙溪,路过这儿,却没留下多深的印象。记忆中只是个衰落的乡场,一汪流水,几棵青树,低矮瓦屋几十间……而已。但,而今不同了。前些年正兴泥鳅店开进成都主城后,深得吃客们欢心,正兴又有了盛名。百度地图上显示的正兴泥鳅店,即有54家之多。

我还没有吃过正兴泥鳅。而1987年之后,我也再没进过正兴镇。有几次擦肩而过,却绕过了镇街,开了几里乡村盘陀道,去拜访桃园的主人晓原兄。他是我结识30年的朋友,比我略长几岁,早年当过兵(驻防中苏边境),念过大学,后来做过媒体,不算年轻了,但依旧俊朗而儒雅,还比我多一些梦想。他在能依稀望见苏码头的山坡上,租了农民20亩地,种了一大片桃树,还挖了鱼塘,砌了羊舍、猪圈,喂了鸡。我在他的陪伴下,穿过园子,鞋上踩了湿泥,闻见嫩叶的清香,感受到千年文人躬耕南山的愿望,是多么的真切。

(本文配图授权来自摄图网,下同)

但(这个但,不是反转,应该原本如此吧),桃园不是桃花源。桃子倘若歉收,就得修枝、剪叶、施肥;倘若丰收,则要苦于销售。这且不说,为了抵御蜂蜇鸟啄,把几十万颗桃子一一用纸包起来,就把人累得趴下。村里的农民是淳朴的,但也自有某种狡黠,相处易,也很不易。这也是累人的。我每次去到村口,就会有一条黄狗扑出来!我胆小,小腿打闪闪。晓原兄笑道:“不怕。这条狗很会看人,衣冠比较周正的,不咬。”果然,它冲到我脚跟前,又摇着尾巴转了回去,温驯得让你怀疑它是一只羊。但隔会儿,就听见狗在竹林那边狂吠,之疯狂,响得炸耳朵!接着就是路人哇哇乱叫的逃窜声。这让我对“鸡鸣犬吠”的田园,又多了一分见识。

还记得腊月的一个晚上,又黑又冷,晓原兄杀了年猪,开车来我家送一块肉。我付了肉钱,倒杯热茶,想跟他多聊会儿。但他满脸倦容,匆匆喝了一口,又走了。车上还有好多肉要送,也许会忙到后半夜吧。

好在(虽说不无遗憾),天府新区划了个大圈,桃园正在圈内,也就铲平,归于了泥土。晓原兄收拾锄头、箩筐,下了山坡回城,而农民得到了相当不薄的补偿。所谓农事诗,是信不得的,农事即是农事,充满了汗水、焦灼,诗只在纸上。偶尔看电视新闻,海南岛香蕉丰收,卖不起价,果农只好用香蕉喂猪。我就叹口气,咕哝两个字,都难。

2

前些天,探访了二江寺出来,我在导航上搜正兴,跳出一个“正兴汽渡”,让我一惊一喜。渡口、码头还在,只是换了一种新的风貌,毕竟这是2019年了。

循着导航,驾老捷达顺水而下,逐渐驾入天府新区的腹地。视野越来越辽阔了,马路宽敞、空旷,旧屋农舍被纷纷推倒,庄稼地里长满草木,江上横着钢筋大桥。很多大项目还刚在露头,正建未建,有种万众喧腾前的宁静。这让我生出奇妙的感觉,行于故土,却像滑进了《百年孤独》的开头:

这块天地如此之新,许多东西尚未命名,提起它们时还须用手指指点点。

导航显示已到达指点位置时,我没见到任何符合记忆和想象的东西,只有车窗外的江水如旧,但不见一条木船或汽船。犹豫着,又向前开了几百米,终于在导航反复提醒“掉头”后,折了回来。

眼前立着一块546路公交车站牌。我下车看清楚了,站名:正兴场口站。从华阳客运站发车,到这儿是第9站;再下去31站,到达黄龙溪。

正兴的正街,隔条马路,笔端端垂直于锦江。镇口架了限高2.6米的黑黄色铁门框,自有一种威仪。我且不进镇,在岸边踱了几圈。堤岸是新修整过的,与别处不一样,呈几个大台阶,且植满了草坪,一级一级推进江流。但说是码头,不大像,倒很适合露天音乐会。对岸,隐约可见绵延不绝的楼盘,精致,不算高大,可能是别墅或花园洋房。

再回头看看,镇子的大门框外,竟还立着一小排古建筑,陈旧斑驳,灰扑扑的,其中一家是理发铺,一家是旅馆,门口停着几架“火三轮”。旅馆这个名字,如今也已是稀罕了。

我踩着水汪汪的马路(不晓得啥时下过雨),朝旅馆走去。

旅馆是两层楼的木建筑,门上有块大匾,黑底黄字(繁体):“成都市天府新区正兴供销合作社旅馆”,还有门牌:下河边街24号附1号。

进了门洞,光线略暗。门洞很深,也宽敞,当中摆了张桌子,几个人刚吃完午饭,正闲聊着,其中一个30余岁的帅哥是老板。桌前放了一只很大的铁鸟笼,小鹦鹉飞来扑去,拍翅膀声、尖叫声,在午后的慵懒中,十分有生气。

何大草 《旧街下午》

他们以为我来住店的。我说,不住店,经过这儿,顺便进来看一看。

老板爽快说:随便看。

我又说,1987年我骑车经过正兴,到处都是老房子……现在好像不多了。

老板笑道:就剩这一幢了。

我说是啊,一看就不是仿古的,这么旧。不翻修一下吗?

老板说:不能翻修,文物局有规定。保护古迹,咋个能翻修呢。

我点头称是。又说,以为苏码头还有汽船摆渡呢,结果没有了。

老板说:早就没有了。五六年前就没有了。

门洞两边,是几间房子,尽头则是一个小天井,贴着墙壁,还有之字形的石梯,通向楼上。我爬上去,看见几间客房都开着,干干净净的。青瓦屋顶倾斜而下,夹出小块淡灰色的天空。石梯的拐角,长出一棵橘树,挂满了果子,攀升而上,冒了出去,把人的视线一下子拉高了!

我下了石梯,又回头看了看橘树。

出了旅馆,又回去问了问老板,镇上哪家泥鳅店好呢?

老板却说,镇上没有泥鳅店。

我有点不相信。正兴泥鳅店到处都有啊,咋会正兴反而没有呢?

老板笑道,镇上家家馆子都卖泥鳅,家家泥鳅都一个味道,就没必要专开泥鳅店了嘛。

说得也是。

3

镇子正街上,没有老屋子。多为低矮的水泥房,贴了瓷砖,但也见不出新色了,像排排站的中年人,不沧桑,却也有点风霜了。铺子里卖的,跟成都城区差不多,但比城区安静了许多。我钻进一家小饭馆,虽已经过了饭点,但里间还有一桌客,热热闹闹地吃喝着。我拣了张临门的小桌,女老板把风扇拎过来对着我。她是个秀气、和气的年轻人。我点了泥鳅,她摇头,客气道,没有。我说是卖完了吧?她说,从不卖。哪别的馆子呢?也不卖。那,在正兴就吃不到正兴泥鳅了?她朝门外指了个方向,还说了地名,耐心道,他们搬走了,不远,也就几里路。他们,大概就是创出招牌的老字号吧。

我是个不严格的素食者,只吃水里鱼虾,不碰地面动物,泥鳅介于两者之间,可吃、可不吃,所以很爽快就改点了一份虎皮青椒、一份干煸苦瓜。女老板说,请稍等,顺手给我倒了杯苦荞茶。

菜端上来,吓了我一跳,满满两大盘,还垒尖尖。我说:太耿直了嘛,那么多!女老板一笑,感觉我少见多怪。我大口吃菜,还努力地刨了两碗饭,结果还是剩了一半。算账,仅20多元。想起旅馆老板说家家都有泥鳅卖,不觉暗笑。是他老兄说来好耍,还是我太轻信呢?

正街上岔出一条步行街,弧线形,缓坡,铺面多半都关着门,或卷帘门拉下来一半,有阳光暴晒下的燠热与荒凉。打烊的稀饭庄外,五张竹椅,椅背各晒了只大筲箕,蓦然有威肃之气,像五个苍苍老妇。为啥是老妇?是想起我童年上学放学经过的老街古巷,墙根总有几个老妇坐在那儿,黑衣黑帽,冷冷盯着人来人去。从她们跟前走过,我心头发憷,加快步子,却又忍不住回头张望……唉,要经历了多少事,才会活成这样的人啊。

这条街我是完全陌生的,却又似曾来过。看见一家杂货店招牌,觉得熟悉,举起手机拍了一张。女老板厉声问:“拍来做啥子?”正兴镇不是旅游点,人们过着自足的日子,不习惯被外来者拍照。我走进店,礼貌解释:1987年我骑车经过这儿,今天故地重游,觉得变化好大,可又保留了很多旧东西,觉得亲切,拍来做个纪念。老板脸色缓和了一些。

这时候,一个戴墨镜的年轻人骑摩托斜斜地驶来,停下,走拢,看着我。老板问他,买啥子?连问了两次,他不说话,只是看着我。这个场景我也是熟悉的,童年的成都小街深处,会有英俊、彪悍的小伙子双手抱在胸前,光脚板踩着晒得发软的柏油路,盯着一个外来的闯入者,眼睛刀子般冷厉。此刻,我用余光瞟着那年轻人,继续跟老板聊刚才看到的一家弹棉花的铺子。我说,市区好多年看不到弹棉花的了。老板指了个方向,笑道,弹棉花的嘛,那边还有一家呢。我说谢谢,转身出店。后背能感觉那年轻人在一直目送我。

拐角的棉絮店里,有两张大床,一张是机械的,正在弹棉花,另一张铺着棉絮,一个戴口罩的女师傅正在上线。我进了店,征得师傅同意,拍了几张照。我问,是新棉絮还是旧棉絮呢?师傅说,新的、旧的都有嘛。又问,生意好不好?她说,天冷了,来弹棉花的人就多了。

我童年的时候,棉花匠走街串巷,好多人家把旧棉絮拿来弹。卸下门板,铺了席子,就把旧棉絮摊上去。棉花匠必是结实的汉子,每弹一下,手臂上的肌肉就一鼓一鼓,十分有力,且还十分耐心。弹很久,直到硬得像石块的老棉变得蓬松如新。我有位大学同学,“文革”中做过六年棉花匠,漂流人间。1979年他考入川大,平日也看不出啥异样。忽然有一天,他蹭蹭蹭,徒手就攀上了校园中巍巍的水塔。女同学吓坏了,男同学大喊:莫乱来啊!他充耳不闻,叉手站在塔顶,眺望锦江,大笑了几声,轻轻巧巧就下来了。棉絮店还在,而从前的棉花匠和传奇,恐怕不会再有了。

榨油坊的门口,停了辆小货车。老板和老板娘在一棵黄葛树下,正在织渔网。他们站在树荫中,穿着黑背心、黑T恤,一束阳光正落在渔网上,闪闪发亮!相当不真实,恍如是传奇又回来了。多年前,锦江边扳罾、撒网的人多的是,不知何时起,几乎绝迹了。我以为,渔网、渔翁、渔婆都去了博物馆。

何大草 《织鱼网》

不意在苏码头又见到了。

我问他们,一网能打好多鱼?老板笑道,说不清楚嘛,有时候,一网打几斤鱼,有时候,几天打不到鱼。老板娘补充说,打起耍的,没事了就去撒几网,有就有,没有就没有。

我指了下榨油坊,说,反正你们又不靠打鱼过日子,对不对?两口子笑道:对头。

顺便又请教,苏码头的渡船,是不是五六年前就停了?

两口子相互看了一眼,说:五六年前?停了何止十五六年了。

4

1987年,我和五哥经华阳、正兴,终于骑到黄龙溪古镇时,天正麻麻黑。人困马乏,脚下却一阵轻快,是一段长长的下坡。秋野漠漠,流散着暮霭,想起毛泽东的两句诗:“喜看稻菽千重浪,遍地英雄下夕烟。”这七八十公里,过村穿镇,吃了苦头,也看了风景,觉得自己也有了点英雄气,沾沾自喜。

镇子口,两边是露天市场,小摊位挨着小摊位,人去场空,依然有着家常而温暖的味道。镇头两条小街,夹出一个尖角,正是一家小旅馆,一楼一底。我们就歇在了楼上临街的小客房。歇一夜10元钱,房内有脸盆、脚盆,两张小床,两只竹壳开水瓶。那时五哥刚承包了一家小厂,靠着床背喝茶,我听他讲自己的创业经。那时二十几岁,再是累,喝碗茶也就缓过劲来了。夜深后,远远传来几声懒懒的狗吠。天亮时,院子里一串雄鸡开鸣,嘹亮得像军号。

黄龙溪位于双流、彭县、仁寿三县交界处,也是鸡鸣三县吧。

去镇上找吃的。街巷都窄窄的,石板路,木板屋,人也稀稀的。见到一个老码头,也是锦江沿岸七个老码头之一,鹿溪河在这儿汇入锦江。两河夹出一个小小半岛,半岛尖角上,独支支屹立着一棵黄葛树,之磅礴、之孤傲,乃我平生所仅见。当地人称为:古龙树。想它的根系,该就是这古镇的命脉吧。

锦江流经市区,水是混浊的,有腥味。鹿溪河则呈乡间的黄土色,不清冽,但干净。

我们在码头附近的正街上进了家饭馆。不算亮堂,但桌椅老旧,也很齐整,饭菜家常味,可口。正吃着,进来个客人,晃着瓶子,说打二两酒。老板一边忙着,也不看他,说,自己打。柜台上放了两只酒坛,客人揭开红布包的酒盖,拎着二两的酒提子,打酒,丢钱,走人,一气呵成。老板也不看他,道了声:“慢走。”

我赞叹不已:“好淳朴啊。”五哥抿口酒,摇头道:“过不了三年,会变的。”

5

三年过去了,三十多年过去了,我驾着老捷达又到了黄龙溪。

这儿已热闹很久了,颇像小一号的丽江、乌镇,人山人海,日日都是良辰。环镇建了好多停车场,全都停满了车。我和五哥当初轻快滑行的长坡,被挖出了一条沟,两边挤满了仿古的铺面,沟中灌满了清水,随坡度冲刷而下,成群的儿童和返老还童的父母们就泡在沟中打水仗,过泼水节。水花映射着阳光,衣裳和石板路全湿了。铺子里则在吆喝热腾腾的吃食。我侧身挤过去,汗流浃背,且不断被湿漉漉的人群碰着、撞着,感觉这条路一直走不完。

终于还是走完了。穿过一个小空坝,看到了我和五哥歇过的小客栈。不过,它已经被翻修过,成了一座颇为昂然的枕江楼,上下四层,挂满红灯笼。不远处,有个装扮成小丑的男人在卖摊饼。楼下两条小街还在,走进去,一下子就安静了。

这是古镇的腹心,古镇之古,正在这儿,这儿游客却少多了。屋檐下,一个大爷坐在藤椅上打瞌睡,一个卖糖饼的小伙子在刷屏。旁边卖纪念品的小店里,一个胖胖的女老板半摊开身子,边打瞌睡、边刷屏。我找到了老码头,那儿耸立着一座东寨门,从前有没有?想不起来了。河水依旧分为两股、双色,锦江浑浊,鹿溪河土黄,二水夹角的半岛尖尖上,那棵磅礴的黄葛树还在,却减少了气势。从前,它是卓然独立的,如今身边长出了一片树林子,不孤单了,却也缺少了傲岸。

很多木船、汽船在招揽游客。还有很多游客坐在茶铺,卷了裤腿或裙摆,不言不语,惬意地刷屏。我走拢看看,他们的脚都放在水盆里,任密密麻麻的小鱼游来啄去,是鱼疗。我问疗什么?答:让鱼儿把你的老皮子啃干净。来嘛,不贵。

我肚子饿,呵呵一笑,走了。

6

正街上,我和五哥吃过的饭馆似乎还在,但不敢确定,地址、店面大致是,但变化也有,比从前敞亮些,十三四张桌子,铺了白桌布。这是午后两点,吊扇慢悠悠地转,有三桌客人在吃饭。

门外摆了两盆活鱼,还摊着小东西在卖:十枚一小堆的使君子。使君子我原以为写成死菌子,暗淡的深色,有尖锐的棱角,从前用来给娃娃吃了打蛔虫,看着就吓人。也是快忘了,却在这儿又见到,且便宜得惊人:一元钱一堆。还卖谷草捆成小把的皂角。看不见谁在卖,摊边只有一把空椅子。

我点了一斤黄辣丁,50元。服务员是个中年妇女,爽快,手脚也快,捞起一小筐,称了下,甩了两条回盆里。又上秤,说软了点,再捞一条进框子,说,秤是要称够的,你放心。

我说,我放心得很。又问她,1987年我在这儿吃过一顿饭,不晓得是不是你们家?

她说,1987年?那肯定是的嘛,这条是正街上,这是最早开的馆子了。

我说你是老板哇?

她哈哈笑道,我啥子老板哦,打工的。老板70多岁了,腿脚不好,残疾人创业……他累了,刚刚回家去休息。

我记忆出现了点空白,当初的老板腿脚不好吗?没印象。

菜上来了,除了家常味的黄辣丁,还有一盘清炒苕尖,10元。我吃的时候,店里客人陆续走了,而五个服务员新摆了一桌菜,围桌自己吃起来。我吃得慢,他们吃得快,我过去付钱时,只剩下大厨还在小口地抿白酒。我在他身边坐下来,说,味道可以,今后带了朋友,还要来吃。

大厨40多岁,短发,黑底白花的T恤,还戴了眼镜,面相很善,对我笑着点头,摸出一盒香烟,请我抽。我说谢谢,不抽烟。但看他抿酒的样子,有滋有味,忽然口馋了,也想来一口,不过,开了老捷达,也只好忍了。又看烟盒,是前门,我说这个牌子一般人不抽了,小时候赢纸烟盒,前门是常玩的。他说,就是嘛。彼此交换了下那种游戏的玩法,都算是行家。

我又说起1987年的印象,叹道,那会儿好淳朴哦,客人打酒都是自己动手。大厨指了下柜台,说,就是嘛,酒坛子还在那儿呢。

他是本地人,家住河对岸的村子。1993年,他十八九岁,正式来这家饭馆里打工。时间长了,老板见他聪明、肯干,人又靠得住,就和他做了合伙人,也就是说,他也成股东之一了。到如今,已干了26年,靠一双手,成家立业,女儿都已在城里念大学了。我说,生意还好吗?他是,还可以,要在周末,这个钟点还没有吃上午饭呢。我是,那够辛苦。他说,是辛苦啊……再做几年,不做了,休息了。我说,你怕不会吧,你还那么年轻,做着事情,才有精神呢。他抿口酒,嘿嘿一笑。

我出门去附近古龙寺逛了一圈。想起一段禅门对话:徒弟问师父,何谓三宝?师父说:禾、麦、豆。徒弟不解:为什么是这三样?师父说,因为,这是人人喜欢而又每天离不开的东西啊。

又经过饭馆的门口,大厨已坐在街沿石上逗一只小花猫。他耳朵后夹了根香烟,空出的手还捏着手机,带点酒后微醺,笑眯眯的,闲极了。

作者:何大草

编辑:张滢莹

责任编辑:陆梅

*文学报独家稿件,转载请注明出处。