使作品更深刻更宽阔些

路遥 | 文

刊于1983年8月25日文学报

我的作品,好多是因为引起了我感情上的强烈震动,我才考虑要把这种感情表现出来,才开始去寻找适合表现我这种感情的方式。

——路遥

2018年12月18日,中共中央、国务院表彰百名改革开放杰出贡献人员。作家路遥荣膺“改革先锋”称号;2019年9月25日,路遥获颁“最美奋斗者”称号。

路遥与上海、与《文学报》有深厚的缘分和情谊。他的代表作《人生》发表在巴金先生主编的《收获》杂志上。

文史研究者姜红伟近日在《作家》杂志撰文《〈路遥全集〉的两篇“佚文”》披露了两篇“佚文”的发现过程——《使作品更深刻更宽阔些——就〈人生〉等作品的创作答读者问》《注意感情的积累》分别刊登在1983年和1985年本报“文学大课堂”栏目。这两篇“佚文”为今后研究路遥的创作生涯,解读路遥的小说作品提供了十分宝贵的“第一手材料”。

时隔三十多年重看这两篇文章,我们依旧会为路遥的真诚所感动,他几乎是毫无保留地将自己的写作心得、技巧,甚至一些“秘密”公开给了读者,坦荡、自信,与他的写作气质十分吻合。

今晚,我们一起重温路遥的《使作品更深刻更宽阔些》,致敬这个把生命托付给文学事业的人,致敬那些和他一样的文学跋涉者。

作家路遥

问:请谈谈你的《在困难的日子里》构思过程是怎样的?

路遥:我的作品,好多是因为引起了我感情上的强烈震动,我才考虑要把这种感情表现出来,才开始去寻找适合表现我这种感情的方式。

如一九六一年困难时期,我在上小学,我父亲是个老农民,一字不识。家里十来口人,没有吃的,没有穿的。我七岁时候,家里没有办法养活我,父亲带我一路讨饭到伯父家里,把我给了伯父。一天,他跟我说,他要上集去,下午就回来,明天再一起回家去。我知道他是要悄悄溜走。我一早起来,趁家里人都不知道,躲在村里一棵老树背后,眼看着我父亲踏着朦胧的晨雾,夹着个包袱,像小偷似地从村子里溜出来,过了大河,上了公路,走了。我那时才是个七岁的孩子,离家乡几百里,到了这样一个完全陌生的地方。我想起了家乡掏过野鸽蛋的树林,想起砍过柴的山坡,我特别伤心,觉得父亲把我出卖了……但我咬着牙忍住了。因为,我想到我已到了上学的年龄,而回家后,父亲没法供我上学。尽管泪水唰唰地流下来,但我咬着牙,没有大喊一声冲出去。

我伯父也是个农民,家里也很穷困,只能勉强供我上完村里的小学。考初中时,伯父不让我考,但一些要好的小朋友拉着我进了考场。我想,哪怕不让我读书,我也要证明我能考上(我是一九六三年考初中的,作品里,我把背景放在一九六一年,而且考的是高中)。当时,几千名考生,只收一百来个,我被录取了。

一九六三年在陕北还是很困难的,而我们家就更困难了。我考上初中后,父亲叫我砍柴去。我把绳子、锄头扔在沟里,跑去上学了。父亲不给我拿粮食,我小学几个要好的同学,凑合着帮我上完了初中。

整个初中三年,就像我在《在困难的日子里》写的那样。当时我在的那个班是尖子班,班上都是干部子弟,就我一个是农民儿子,我受尽了歧视、冷遇,也得到过温暖和宝贵的友谊。这种种给我留下了非常强烈的印象。这种感情上的积累,尽管已经很遥远了,我总想把它表现出来。这样,我开始了构思。怎么表现呢?如果照原样写出来是没有意思的,甚至有反作用。我就考虑:在那样困难的环境里,什么是最珍贵的呢?我想,那就是在困难的时候,别人对我的帮助。我想起了在那时同学(当然不是女同学,写成女同学是想使作品更有色彩些)把粮省下来给我吃。这就形成了作品的主题:在困难的时候,人们心灵是那样高尚美好,尽管物质生活那么贫乏,尽管有贫富差别,但人们在精神上并不是漠不关心的。可是今天呢?物质生活提高了,但人与人的关系却淡漠了,心与心隔得远了。

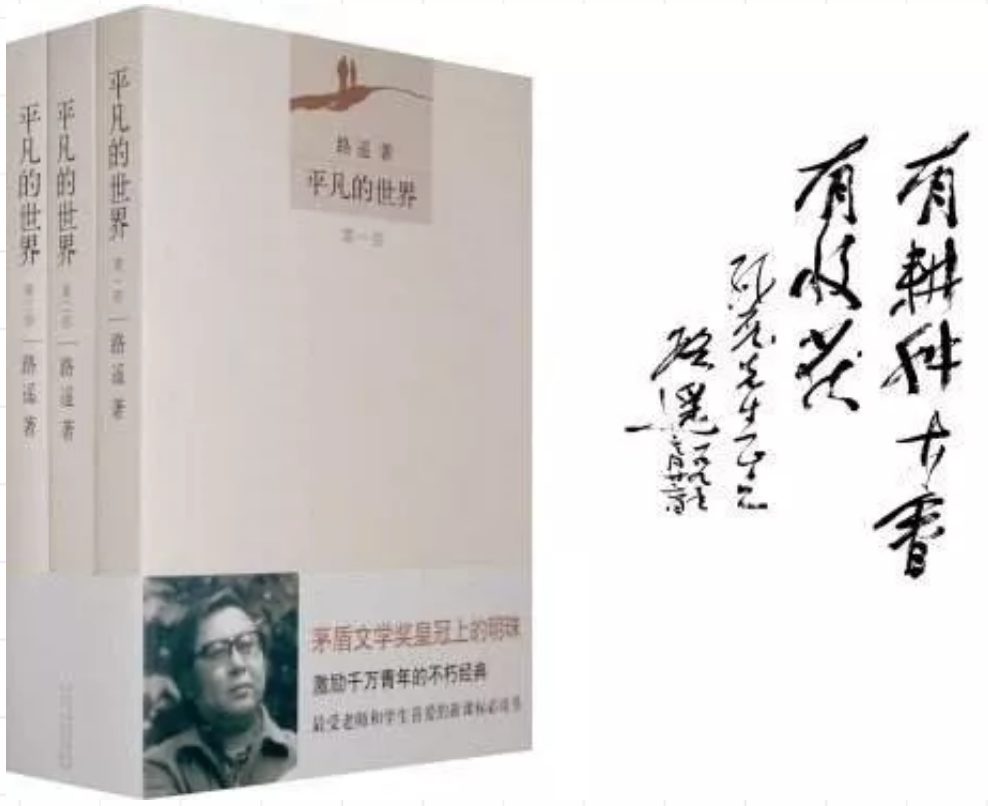

路遥的描述让人想起《平凡的世界》中的孙少平(图为同名电视剧剧照)

所以,我尽管写的是困难时期,但我的用心很明显,就是要折射今天的现实生活。当时,我写这篇作品时有一种想法:要写一种比爱情还要美好的感情。主题就是这样的。然后再来考虑怎么安排情节。

我在构思时有这样的习惯:把对比强烈的放在一起,形成一种反差——关心我的人,是班上最富裕的,形成贫和富的反差。我在构思《人生》时,也是这样的。譬如,高加林是非常强悍的,他父亲却是软弱的。从塔基到塔尖,这种对比都要非常强烈,每一个局部,都要形成强烈的对比。这样矛盾冲突、色彩、反差自然就形成了。又如,从社会角度看,社会如何正确对待苦闷的青年人;反过来说,当社会不能解决这些问题时,青年人又如何对待人生,对待生活。这样就形成了交叉对比,甚至情节也要对比。比如,前半部写农村,后半部写城市。当然这不能是机械的理解,我的意思是在构思作品时,为了使矛盾冲突更典型更集中,要在各个方面形成对比,使矛盾有条件形成冲突。

再有一个是埋伏,这对中短篇小说、长篇小说来说,都是很重要的。有的作品,一开始就“露”,读者看了一、二章,就知道结局是什么。这样不行。好的作品应隐蔽一些,一开始是这样,中间却发生了读者意料不到的大转折,而这种变化,你不能让读者一开始就感觉到。要善于隐蔽情节的进展和矛盾冲突的进展,当第一个跌宕完了的时候,读者的心就要被你完全抓住。

如《在困难的日子里》,那个女同学对他最关心的时候,也是他认为自己自尊心最受伤害的时候。这个跌宕,抓住读者看下去,而一直到最后一个跌宕:读者认为,他肯定是要回去了(可能有聪明的读者,会感到他会留下),但想不到最后来了个根本的转变。我写的作品往往是这样的,人物和情节来个三百六十度的大转折,最后常常转回到了原地方,就在这个转折的过程中,让读者思考。契诃夫等大师的短篇有时就是这样善于把作品的意图和人物关系隐蔽起来,不要一下就把气冒了,要到该揭示的时候才揭示它。当然,作品的构思是一个比较复杂的过程,各人有各人的构思习惯,这只是我的习惯,不能要求别人都一样。总之,矛盾的发展要多拐几个弯,不要只是一个弯,它体现了矛盾本身的复杂性。

《人生》中国青年出版社

1982年12月版

问:能不能结合《人生》谈谈你开掘主题方面的体会?

路遥:这个问题很复杂,不能孤立地讲主题,它必然和人物、情节融合在一起。作家在构思时,主题、人物、情节是同时进行的。如果你写不出矛盾,写不出人物,也就没有主题。咱们现在考虑作品的习惯,往往是要先有个思想。当然,有时也需要有一个思想,但关键是人物关系、情节。如果你把人物关系处理得很准确,很有典型意义,那你的主题也就有了典型意义。如果其他东西都站不住脚,仅仅有个尖锐的思想,那是根本不行的。主题的深度,离不开人物的深度和对整个社会问题认识的深度。

根据《人生》改编的同名电影曾引发观影热潮

问:《人生》这个作品很有特点,每个章节完了的时侯都有悬念,迫使读者看下去。我想问问:怎样正确地设置悬念?

路遥:例子我举不出来,但这个问题提得很好。一部篇幅较长的作品,从剪裁角度考虑,作家最重要的才能就是断开的能力。作品好似一株完整的树木,你要把它断成几节,从什么地方断,这是很重要的。

拿《人生》来说,每一节我都要把它当一个短篇小说来写,使之成为有互相连系的一系列短篇小说。我写每一节都决不是把它当作过渡、交代,每一节我都把它当一个独立的作品来完成;有的是表现场面的作品,有的是表现人物的作品。作品的内在规律是很难讲清楚的,每一节写到一定时候,你就觉得这一节该变了。有些应该下面表现的,你千万不要拉到这一节表现。这些,需要靠自己去摸索,去积累经验,但你一定要意识到它的重要性。

我自己在写作时有个粗略的提纲,要注意到,有些应该下面表现的,不要提前表现。如高加林,第一节我只能写到他的失意。他的叔父,我知道他要在后面起作用,因而仅仅在第二章中提出他有这么个亲戚,而且只提到人们不注意的程度。决不能让读者感觉到这叔父将在后面要起什么作用。如果读者感觉到了,那他就不看了,他就急着要翻到后面去了。叔父在这里是个重要的伏线。

后来又写到他有可能转业,但千万不要让读者感到会转业回家乡。这里就需要断开。直到他回来的前一章,才写他要回来了。这时,读者就会紧张起来,感到下面有文章。读者感到有文章,紧接着文章就起来了,这样是比较自然的。如果第二章一开始,高加林把黄军衣翻出来,你多骚情几句,说他叔父如何、如何,读者马上会猜出来的。

电影《人生》剧照

对每一个人物的发展的全过程,你都要很清楚,该在什么地方断开你也要很清楚。如高加林叔父的使命只有一个:高加林因为他而进城了;最后,高加林回来,他也要表态,这样就和前面相吻合了。一个人物,既然在前面出现了,在后面就要有所交代。每一个人物在全书结束都要有所交代。

我为什么最后一章从城市写到农村,断开两截写呢?第一节,城里的高加林、他叔父,黄亚萍一家、张克南一家等都要写到。第二节,高加林人还没回去,铺盖先捎回去,赶忙写所有人对高加林回去这件事的态度,要让参加《人生》“演出”的所有人都出来谢幕。但在作品进展中,你对每一个人物都必须一个一个地断开。

篇幅长的作品,人物比较多,作家一定要很机敏,要把每个人物都记住。作品要达到很匀称,并且断开得非常合理,这是很复杂的。我在《人生》里还仅仅是试验,在过去不是很自觉的。由于《人生》构思的时间比较长,所以在如何断开上我也作些探索,最主要的,是把人物的发展也分成段;在每一个段上,能写到什么程度,又不能写到什么程度,而结局性的东西必须放到最后。

作品的结尾是最重要的,我构思作品的习惯是从后面开始:一个大的轮廓有了后,最先考虑的是最后的结局,甚至是最后一句话。象许多溪流似的,最终如何流到这里。我喜欢雨果《九三年》那样结构的作品,象交响曲似的,最后有一个雄壮的浑然一体的乐句,把这支交响曲的感情发展到了顶点。总之,不要小看作品的结尾。有些问题,在理论上讲不清楚,这是一种实践的体验。

1985年,路遥(左一)在铜川鸭口煤矿与矿工交谈

问:作品构思好以后,你又怎么选择切入部位的?

路遥:这个问题也很重要。对我来说,如何选择作品的开头也是很困难的,有的时候,写了几十个开头,自己都不满意。这个“切入”好似乐曲的第一个音符,它决定了会把作品定在什么调上。

一般来说,短篇小说把“切入”的部位放在事物矛盾发展的后半部分,写的是接近结局部分的那部分生活,而把前边的发生、发展插进去写。我的意思,是中篇小说的切入部位要比短篇小说再靠后些,一般选择矛盾发展已经要进入高潮部分作为作品的切入部位。

譬如《人生》,在高加林被卸掉教师职务以前,他也有许多生活经历,但作品要选择高加林被卸职作为切入部位,因为高加林的卸职,已进入到矛盾发展的高潮部分。他怎么教学,把这写到作品里没有什么意思。就是说要选择在你写的人物、事物的矛盾的发展接近高潮的部位。高加林教学再好,你写进作品读者看不下去,因为没有形成矛盾,而高加林教师职务一卸,各种矛盾骤起,接近于决定这个人物命运的尾声部分。

当然,作品应该是这样的:当尾声部分写到高潮的低落,它又暗示了生活的一个新的开端,但这决不是说,要接着写下去。如高加林扑在地上的一声喊叫,读者可能会感到某种新的开端:但你不能再写下去了。有些作品没有暗示,就让人感到很窄,好似嘎然一声,把弦崩断了。弦崩断了的效果不好。就如一首好的歌曲,应该是余音绕梁,三日不绝。对事物的下一步发展,在结尾中给予某种暗示,会使作品更深刻些,意境更宽阔些。

路遥手迹“有耕种才会有收获”

问:你在创作《人生》的过程中,有没有写不下去的时侯?

路遥:有。譬如德顺老汉这个人物,我是很爱他的。我想象中他应该是带有浪漫色彩的,就象艾特玛托夫小说中写的那样一种情景:在月光下,他赶着马车,唱着古老的歌谣,摇摇晃晃地驶过辽阔的大草原……

在作品中他登场的时候,我并没有想到能把他写得比较好,写到去城里掏大粪前,我感到很痛苦,没有办法把他写下去。尽管其他人物都跳动在我笔下等着我写他们,但德顺老汉我写不下去,我总觉得他在这里应该有所表现。

我非常痛苦地搁了一天。这时,我感到了劳动人民对土地、对生活、对人生的那种乐观主义态度。掏大粪这章节不但写了德顺老汉,把其他人物,譬如高加林也带动起来了——掏大粪那章是表现高加林性格的很重要的细节。开头我没有重视德顺老汉这个人物,但最后他成了作品的一个很有光彩的人物。德顺老汉在作品结尾说的那段话,尽管我还没有写好——写得“文”了一些,应该再“土”一些,但是我没有想到《人生》最后竟然由他来点“题”,这是我很惊讶的。因此,当你在创作中感到痛苦的时候,你不要认为这是坏事;这种痛苦有时候产生出来的东西,可能比顺利时候产生出来的东西更光彩。

问:那么你有没有提纲呢?提纲有没有变动呢?

路遥:《人生》的提纲在写作过程中我全部推翻了,只有大轮廓还保持着,所有具体的设想都改变了。人物一旦动起来,你原来的设想就不顶用了,但大的轮廓还是按你原来构思时的脉络去流动的。

作者:路遥

编辑:李凌俊

责任编辑:陆梅

*文汇独家稿件,转载请注明出处。