1961年冬春之交,后来成为“中国通”的瑞典女孩林西莉第一次近距离看到了中国古琴。那是在北京大学一间空荡荡的教室里的一张木桌上,七根丝弦紧紧地绷在一个黑色的漆木音盒上。

颇费一番周折之后,她找到一个中国学生教她弹奏古琴。上第一堂课的那天,那个学生带来一把家传的明代古琴。

“我轻轻地拨动其中的一根弦,它发出一种使整个房间都颤动的声音。那音色清澈亮丽,但奇怪的是还有种深邃低沉之感,仿佛这乐器是铜做的而不是木制的。在以后的很多年里,正是这音色,从最柔弱细腻的泛音——如寺庙屋檐下的风铃,到浑厚颤动的低音,让我着迷。”

在近半个世纪后的文章中,林西莉这样写道。她还说,“通过粗浅地接触古琴音乐,让我们不但有机会见识到这样一种极其独特而曼妙动听的音乐,也有机会与整个中国古典文化亲近起来。”

在古琴研究会,林西莉弹的是一张宋代的古琴

因缘际会之下,林西莉成为北京古琴研究会第一名、也是唯一的一名外国学员,开始师从古琴大师王迪学琴,并有机会与溥雪斋、管平湖、査阜西等古琴大师相识。从此,林西莉与古琴这种古老而神秘的东方乐器结下了不解之缘。2006年,她完成了这部深入浅出的古琴艺术著作。与她写于1984年的《汉字王国》一样,这本书获得了瑞典当年的最高文学奖——奥古斯特文学奖。

所以,这是一个关于中国古琴的故事。书中有对琴体、琴弦和调音、铭文、琴式等古琴本身的详尽专业介绍,也有历史、有记忆,有上世纪60年代的北京和生活其中来来往往因古琴相聚的人群。以古琴为匙,作者打开中国传统文化和精神世界的大门,深入到有关于古琴的文化传承以及与古代文人关系的理解中。

《古琴》

[瑞典]林西莉/著

许岚 [瑞典]熊彪/译

文景·上海人民出版社

2019年7月版

古琴课、动物以及人的命运

[瑞典]林西莉

“你想象,”王迪说,“把一颗珍珠掷入一个玉盘中,然后再一颗接一颗地掷下去,它们如流星落下,但每一个音都听得清清楚楚,清澈明亮,最后一切又恢复了宁静。你试试!”

我试着弹,一次又一次。开始的那些音还不错,但接下来要给每一个音留下空间,耐心地等待,让喷薄而出的音一一流出,并完全把握住其准确自然的节奏,然后在那最精确的一瞬间结束。这谈何容易!王迪非常仔细地观察我的手姿,稍有偏差——一个指头往里了或往外了,手腕稍微下沉或抬高了,她就会立刻纠正我。

“看这儿!不是像你刚才做的那样,而是这样的。别让人听着像吃面条似的稀里呼噜的。再试试!”

我们当时正在弹《鸥鹭忘机》,一个关于渔夫和一群海鸥的故事。我弹出的音应当让人感觉到宽阔的大海和波涛。我一次又一次,一次又一次地尝试。

汪孟舒在古琴研究会院内弹琴,王迪和许健立于左右,溥雪斋坐在椅子上。

在我们那间朝南的大屋,光线从院子里透过窗棂照进来,我们可以隐隐地听到管平湖的琴声和查阜西的箫声(一种竖吹的长长的竹笛,声音低沉而丰满)。他们俩正在为一些古曲打谱,包括那伤感的《平沙落雁》,据说那是从唐代一直流传下来的。有时,他们会中断一下,你就能听到他们激烈讨论的声音,然后他们又继续弹下去。在那里我感觉到一种极度的安全感,让我想起小时候睡觉以后父母在客厅谈话的声音。

指法和那些我要试着弹出来的音全都被赋予了相当的意义。不只是弹出某个音,还必须以一种感情和内涵做度量,唤起自己和听众内心的一幅画面。有些音听上去要像一只仙鹤舞蹈时的鸣叫,或一条巨龙在宇宙间盘旋追逐云彩;像挂在一根细线上的小铃,像一条快乐的鱼尾拍打着水面,水花四溅;或者,一只啄木鸟在冬日里执著地敲打着树桩觅食的声音。另外一些声音则要听上去像敲着大铜钟,像哗哗的水流声或被鸟儿叼在嘴边的无助的蝉的嘶鸣。还有,最主要的是,我的双手要一直协调地像两只凤凰那样在明朗的宇宙间飞来飞去,不管它看上去如何。没有人见过凤凰,其实想怎样表现都可以。不过一定要和谐,这点是肯定的。

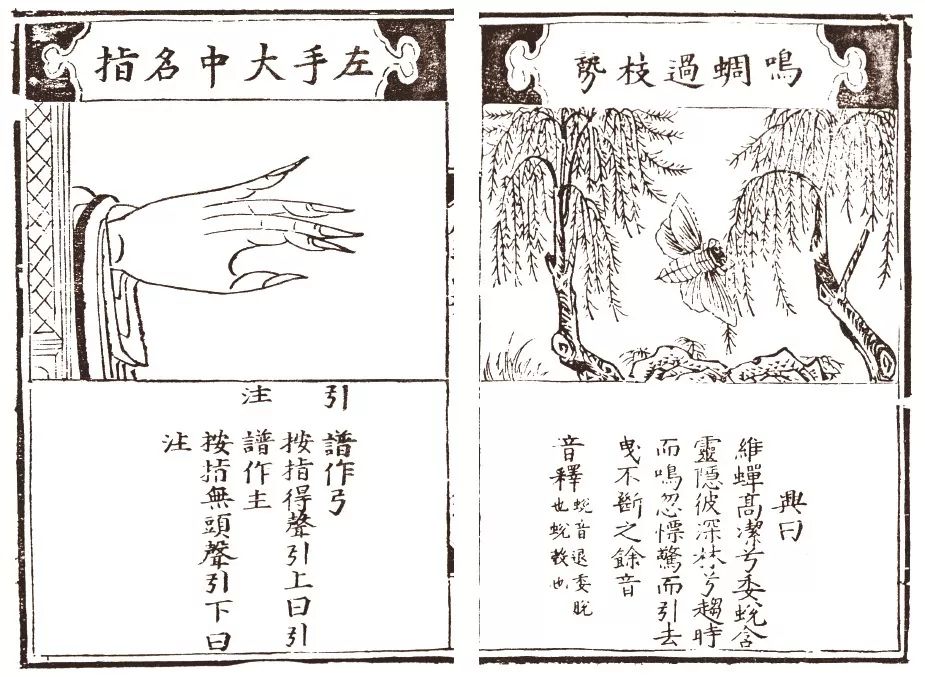

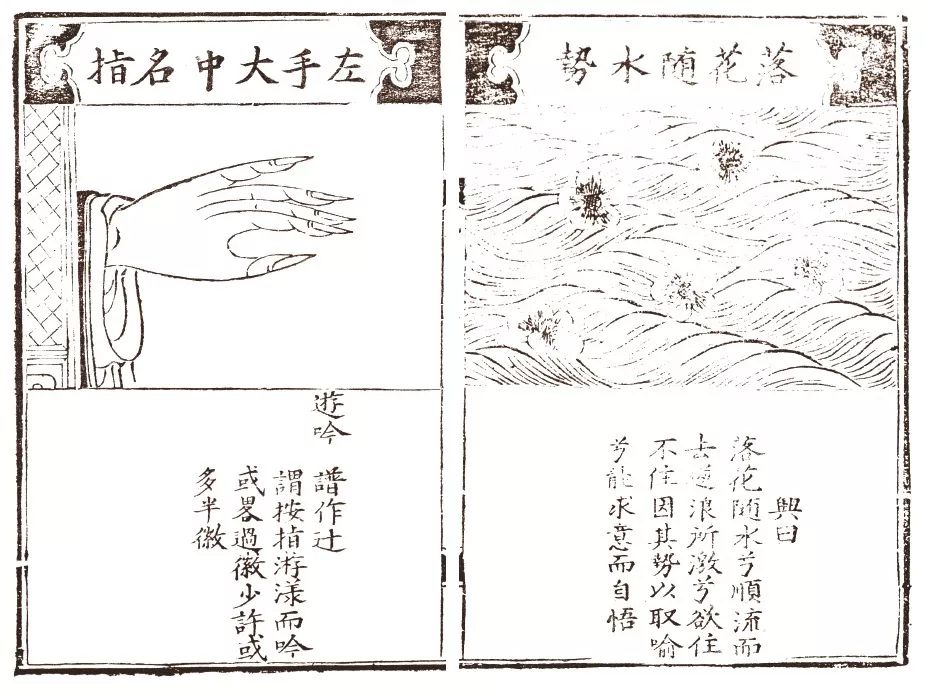

古琴琴谱

有时,当我觉得画面造作或难以捕捉时,王迪就拿出古老的刻本琴谱来给我看,书中用图画描绘了音和手的动作。效果是难以置信的好——那画面立即让我既听到又看了音调,一下子让我豁然开朗。

这种谱子不只是带有广板(宽而慢)、慢板(慢)和快板(活泼)等等的说明,而且也将音调置于一个带有情感的环境中,讲述关于人与自然的生命中基本的东西。不是说这样一来我就弹得尽如人意了,但我却更好地理解了自己弹奏的大方向。

每当弹一段新曲前,王迪都要给我讲一个长长的故事,以便我对曲子的氛围有所了解。即便只是一段无足轻重的小调,例如描写春天来临的《春晓吟》,她给我讲那潺潺流水,讲大自然在一个冬天的沉寂之后复苏时的那些明亮的声音。在弹轻快的、描写纤柔的梅花不畏严冬在风中舞蹈的《梅花三弄》时亦是如此。

当我们开始弹《欸乃》时,王迪就给我讲那些在长江边上的船夫和纤夫的艰辛。他们拖着沉重的船逆流而上,走过迷雾笼罩的竹林险滩。她给我示范要如何使用有力的和弦才能让人感受到和听到桨橹的吱呀声。

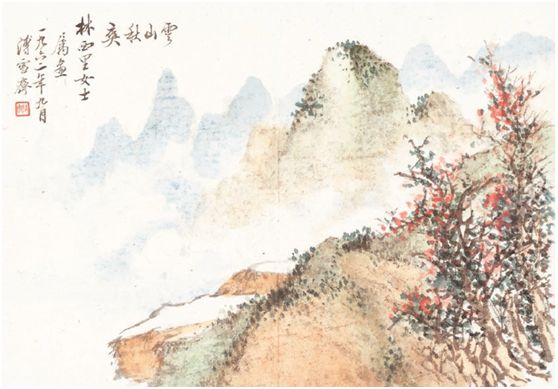

云山秋爽,选自古琴研究会的老师赠予林西莉的诗册,为老琴师溥雪斋所作。

有许多曲子也和历史上流传的戏剧性的动人故事有关,那时候我们就能长时间地坐在琴桌旁,被带入另一个时代。

长篇套曲《胡笳十八拍》就是这样的一个作品,这是关于蔡邕的女儿蔡文姬真实而悲伤的故事。她大约195年前后被匈奴所掳,纳为妃。文姬终日思念南方平原上的家园,弹琴以寄哀思。她望着天空中展翅的大雁,像长期为匈奴所囚的苏武那样梦想着让鸿雁传递家书。直到具有传奇色彩的大将军曹操派汉军去找到她,才得以重返家园。但她的孩子,却被迫留在了北方。在长时间的思乡之后,她为自己的处境深感困惑:

十六拍兮思茫茫,我与儿兮各一方。

日东月西兮徒相望,不得相随兮空断肠。

对营草兮忧不忘,弹鸣琴兮情何伤!

今别子兮归故乡,旧怨平兮新怨长!

泣血仰头兮诉苍苍,胡为生我兮独罹此殃。

中国传统的看法自然视文姬归汉合情合理。汉人藐视西北无文化的“夷狄”的心态根深蒂固,谁会心甘情愿地在那里生活?谁又愿意违背儒家的忠孝节义?做此抉择,谈何容易。文姬描写自己命运的怨歌在《后汉书》里附在她的传记中,后来成为刘商的套曲《胡笳十八拍》,以及一些连环画、话剧和电影的素材。最近的一个作品是2005年上映的电视剧,描写了蔡文姬的命运。

站在隔壁的沙丘上,蔡文姬眺望千里之外的故乡,一侍女携琴以待。选自明代画卷。

在各个曲段中专注于传递深情,那些故事以及对大自然和生灵的涉及,我对所有的这些都非常的不习惯。在我二十年西方的钢琴生涯中,我的老师从未鼓励过我如此这般地酝酿音和乐句,一切都在于技巧:加快、断奏、减慢,但绝不说为什么,因为西方音乐极少是叙事性的,包括后来我弹的中世纪的鲁特琴也不例外。但中国的音乐却几乎永远离不开叙事。

按照道家几千年来对人类自身和与大自然的关系的定义,人为万物之一。古琴音乐中对手姿和弹法的详尽要求说明也包含着这层含义。那些图画除了极少数的例外大都取材于自然和动物的生活,他们的动作和叫声,就像一幅画或一首诗,其中很多都与鸟有关。

我的现实生活在大多数情况下则与这些画面相距甚远。但即便我从未听到过寒蝉凄切,或看到在湍流中戏水的白鹭,而只是见过它们端庄地站在瑞典南部斯堪的纳沼泽的浅水中,那些琴谱中的画面在我要弹出某个音时,在为那些手的动作做思想准备时,仍让我受益良多。

《 兰亭修禊图》局部,钱穀作。1560年

擅长书法的王迪,也常常以书法为例来给我讲解。有些笔画,如地平线一般的“横”或作为汉字脊梁的“竖”,有时必须写得慢一些,写得实在些,要多点“骨头”,她强调说,而其他的笔画则可以写得自由些,以便有个生动的节奏。音亦然。

“你要始终保持轻与重之间的平衡。就像一幅画,墨的浓淡要搭配,有时甚至还需要一片完全的空白。就音乐而言,对于表达和突出音调,静也很重要。”

有一次我们弹《欸乃》时,王迪认为我弹的节奏太平行,她阻止了我。

“不要只像一些交叉的线条,而是要像一横幅画,山峦、浮云、水面起伏交错。重与轻,厚重与开阔。”

我曾学过的中国国画和诗歌对我帮助极大,因为那里也有古琴音乐中经常出现的主题,让我更容易将各种声音和弹奏画面化。比如这首我在去中国之前就学会背诵的李白的诗.完全可以用来描写一首琴曲的氛围。

白鹭鸶

白鹭下秋水,孤飞如坠霜。

心闲且未去,独立沙洲傍。

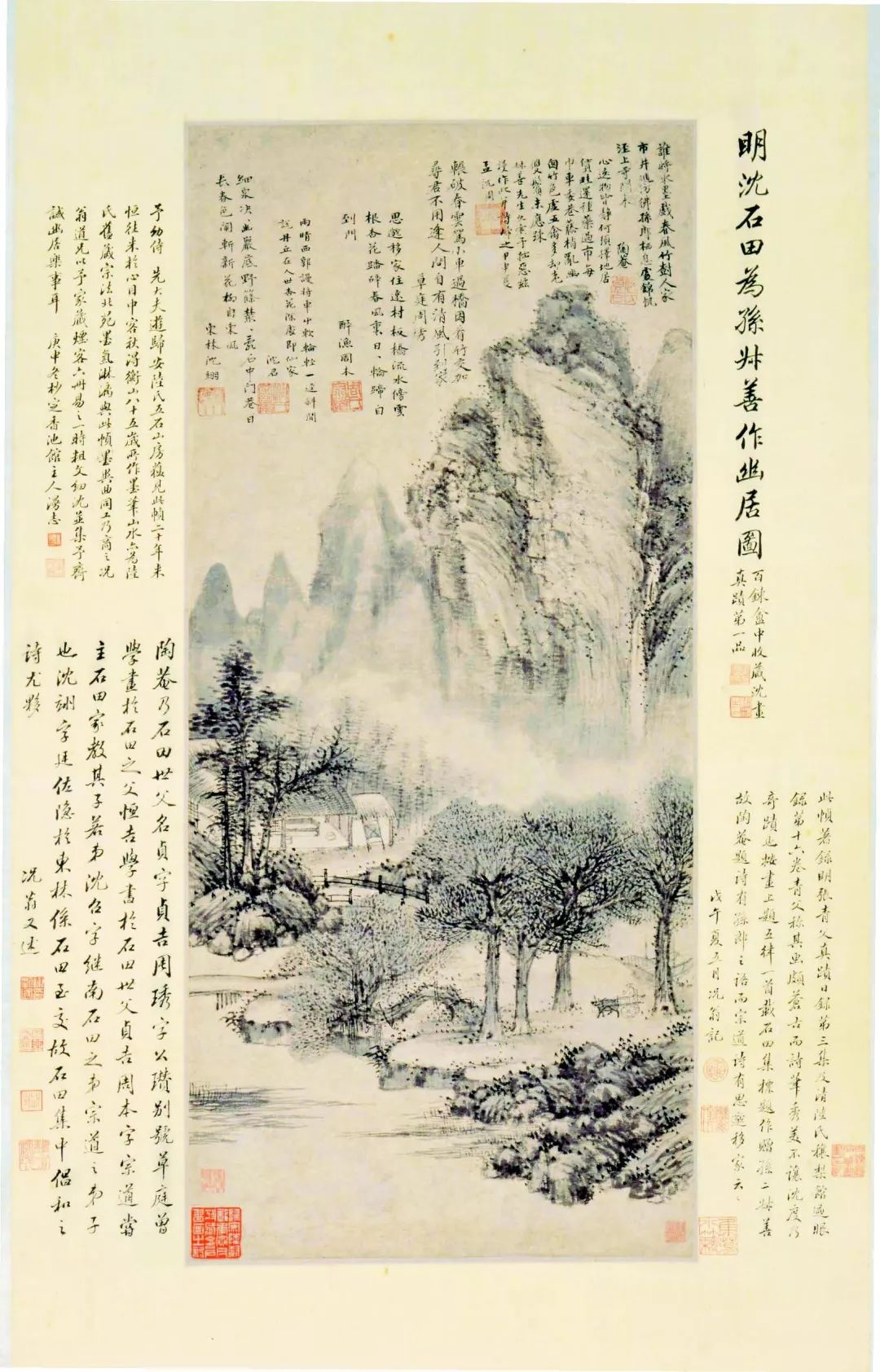

《山中幽居图》,沈周作。1464年。

王迪让我弹的那些曲子都来自她跟管平湖所学的曲目。她有一大堆自己或管平湖抄写的笔记本,从中挑选曲子。我在北京古琴研究会的时候还买不到琴谱,运气好则可以在旧书店找到些雕版印刷的册子,我因此完全依赖于她的选择。

于是,每次要学习一段新曲,王迪首先要坐车去音乐学院,从里屋书柜里的一些漂亮的雕版印刷书上复印一个古曲谱,然后我们仔细地过一遍,一节一节地,很费时间。开始的时候,王迪分别用五线谱和中国减字谱抄写几段谱子,用她那双消瘦的小手在琴上示范每一个音的弹法,然后才让我试。慢慢地,她把各段谱子加在一起,这样我最后就有了整个曲谱。渐渐地,我也可以在她的指点下抄谱子了。

编辑:金莹

责任编辑:陆梅

*文学报独家稿件,转载请注明出处。