对古圣先贤,若非机缘巧合,我不会去看他们的纪念馆,也不去拜他们的墓,比如李劼人,他的墓分明就在成都市内,我至今也没去过。拜墓也是一种认识,而我只想在《死水微澜》和《大波》里,去认识那个名叫李劼人的作家,这样更安静。对周克芹也是,他去世后回归故土,安埋在简阳城郊,离成都市区只有几十公里,我照样没去过。

作家周克芹

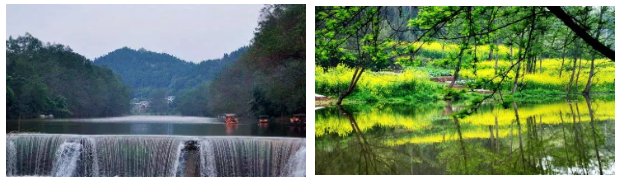

不过去一去也真好,于是这回就去了。从周克芹的多部作品里,我知道了沱江,知道了葫芦坝,也知道了葫芦坝的雾和热气腾腾的生活。在我的想象当中,那当是一片水边平畴,田土纵横,屋舍相连,木板房下,人和家畜共居,一犬吠影,十犬吠声,一人哭笑,全村皆闻。但眼下农田很少,人户稀疏,满目核桃、柚子、柑橘和南方并不多见的柿子树,小路两旁,凤尾森森,空翠氤氲;且克芹先生的老家并没在坝上,而是与坝紧邻的丘山,他和他的父母,埋在半山台地,上山的石板路,湿润润的铺着厚厚一层竹叶。

知道周克芹这名字,是在念中学的时候。我念书的学校,卧于大巴山南麓一座偏僻的半岛,好在校长爱看电影,每过些天,就派学生穿过几里庄稼地,再坐渡船过河,去场镇上背放映机。北影版的《许茂和他的女儿们》,就是当年看的。看之前,语文老师说,这电影是根据一部小说改编的,写小说的人叫周克芹,也是四川人。班上几个文学爱好者,就在那里议论开了;其实都还没读过他的作品,议论他,仅仅因为他在“四川”这个边界之内,尽管他在川西,我们在川东,既属同一省份,便也觉得是“身边人”。心怀梦想者,身边有榜样,是一种福音。后来读赫舍尔的书,赫舍尔说,榜样对人是一种定义,接受什么样的定义,意味着以什么样的方式确定自己的身份,意味着拿一面镜子端详自己的面孔。

1981年,北影厂和八一厂同时拍摄《许茂和他的女儿们》,成为中国电影史上的一段趣事。两部影片几乎囊括了当时中国影坛最当红的女演员:北影版(左)有李秀明、张金玲、刘晓庆、李凤绪,八一版有王馥荔、斯琴高娃。

真正读周克芹的小说,是上大学后。他描述的生活场景,与大巴山区相距甚远,但我喜欢他的文字。他的文字有一种安静的气质,就是我在他故乡感受到的气质。王祥夫说,四川的周克芹和贵州的何四光,笔下有那个时代所缺少的阴柔之美,这话我很认同。阴柔是一种温润的美、弱质的美、低处的美,也是与土地靠得最近的美。阴柔免不了抒情,加上我们的文学源于诗歌传统,作家大多自带抒情基因,然而小说家抒情,是非常危险的事,稍不留意就会变成滥情,并因此欺骗读者。在我的阅读视野里,苏联的艾特玛托夫是最能将抒情化为叙述的小说家,张承志因此称他是“伟大的抒情”。中国现当代作家,能驾驭抒情的人不多,孙犁,还有周克芹,是其中比较突出的;孙犁对周克芹的抒情性写作也有赞誉。

事实上,抒情本身并不难,难的是节制的技巧。节制的技巧也不难,难的是背后的支撑。

——意思是,你有多少真情。

《许茂和他的女儿们》反映了深广的时代内容,获首届茅盾文学奖。

周克芹是一个特别具有真情的作家。

读他的小说,就跟读路遥的小说一样,其议论深深打上了时代的烙印,周克芹对自己的明确要求,就是“使思想符合时代”。他们都是介入性很强且有使命感的作家,但倾情投入,便可能为情所困,难于洞察。然而,他们的感情是多么真挚,并因真挚而珍贵。两人的血质不同,情感类型也不同,一个滚烫,一个和煦,一个属太阳,一个属月亮。但他们都属于夏天。周克芹的文字照耀了你,却不让你感觉到它的照耀。这是弥漫着明亮、忧伤和芳香的文字。芳香来自土地,来自万物,也来自作家自身。自身是源头。他是美的,是美的塑造者。我们常常说一句话,艺术来源于生活,其实还应该说另一句话,生活来源于艺术——美的艺术;没有这后一句,艺术就很难确立自己的价值。事实也证明,我们的生活的确被好的艺术所塑造。

《四川文学》最近刊发了张陵重读《许茂和他的女儿们》的札记,张先生在令人信服的梳理和分析后指出,周克芹有良知,有深情,有思想的勇气。正因此,他才成为新时期文学的先驱者之一。良知和思想常被论及,我想说一说的是情感——真情实感。老实讲,现在要写一点有真情实感的文字,越来越困难了,那种贞静的、谦卑的、不虚饰的文字,越来越难得了。而每个写作者回想自己写作的初因,尽管说法各异,最深处其实都是真情。没有理由,就是爱写、想写、需要写。可而今的写作,睁眼闭眼都与假碰面。我们在那方镜子里照见的,已经不是自己。可怕之处在于,我们以不是自己为荣,并且认为这就是跟上了时代,甚至超越了时代。孟繁华先生感叹时下缺少有情义的写作,须知真情缺失,哪找情义。

有真情,当然不等于就能写出好作品。这取决于情感的宽度和深度。情感的这两种维度,决定了一个作家的格局,包括思想格局。

周克芹的故乡位于四川简阳市葫芦坝,风光秀美,这里也是《许茂和他的女儿们》故事发生的地方。

周克芹的宽与深,成就于他的文学态度。好几位作家在回忆周克芹时都提到,说他有句话,叫“面对生活,背对文坛”。我不知这话是不是他首创,刘庆邦先生说是北京一位作家首先道出的,但不管怎样,周克芹时时将之挂念于心,且以此提醒后进,证明他把它当成了座右铭。他身上有着水样的质地,对生活,他其实不是面对,也不是拥抱,而是融入。他特别珍视自己熟悉的领域,并让自己成为其中的一部分。他悉心辨识自己和生活的气味,气味相投的地方,就是他奔赴和用力的地方。为了浸润到那种气味里,他不惧清贫,甘于寂寞,即使调到省文联,也回乡蹲点。他非常清楚,尽管走到天南海北都是生活,也都有生活,但那不一定能构成作家的生活,作家的生活和作家要书写的生活,有其内在要求;作家写出了一个大世界,但作家双脚站定的空间,或许“只有邮票那么大”。

周克芹的这种态度,与时下某些只到生活中匆匆忙忙索取故事,而不能内化为情感,进而发现生活疑难的所谓深入生活,划清了界线。

三年前,克芹先生诞辰八十周年纪念会上,我有个发言,说周克芹创作的黄金时期,中国文学百花齐放,百花齐放的意思,有时是繁荣中的迷茫,那么多流派和写法,再坚定的人也容易摇摆,而周克芹充分尊重自己的秉赋,并且始终坚信,无论文学观念如何变化,真情实感,有血有肉,都是文学的常识。

周克芹纪念碑上刻着他的一段话:“做人应该淡泊一些,甘于寂寞……只有把个人对于物质以及虚名的欲望压制到最低标准,精神之花才得以最完美的开放。”

此刻,站在先生墓前,回想着读他小说特别是读他那些风景描写时的动心,深念先生对大地和对文学的痴迷。现在的许多作家,已经不会风景描写了,我听一个出版社的朋友讲,他们要出版某小说家的长篇,小说本身不错,但觉得枯了些,缺失人与自然的呼应,想让他加入一些风景描写,结果怎么也加不好,且越加越糟,干脆照原样出算了。我想,这大概也不是作家的无能,而是现代人慢慢地,有意无意地,与大自然有了割裂。前些天我去川西高原,听朋友问一位孤寂的乡下老人:“你什么时候最快乐?”老人回答:“有风吹过寨子的时候。”这种深沉美妙的感受,我们还有吗?还能在作品中写出来吗?周克芹是有的。我猜测,他受俄罗斯作家的影响很深。俄罗斯作家正因为对大地的痴迷,成就了作品的辽阔和深邃。痴迷是最深的热爱。少了热爱,就少了纯真、赤诚和胸襟。

作者:罗伟章

编辑:何晶

责任编辑:陆梅

*文汇独家稿件,转载请注明出处。