垂绥饮清露,流响出疏桐。居高声自远,非是藉秋风。

唐代诗人虞世南在《蝉》中,用白描手法,仅以二十字,非但生动地勾勒出蝉的形象,开拓了启人幽思的主题,而且引譬出蝉与文学的关系。这使人不禁想到:蝉,区区小虫,竟何以会与文学结下了不解之缘?这确是一个韵味深长的“谜”。

一

要解开这个“谜”,还得溯本追源,从蝉的美名儿上说起:

蝉,在古代被叫做“蜩”“螗”“蟪蛄”;在近代被称为“叶蝉”“蚱蝉”;在现代又被呼之为“知了”;谁能想到,蝉的名字竟还有35种以上呢。不过,名谓虽多,却有失其美。于是,经过若干代文豪巨匠的苦心雕琢,蝉的称谓本身便成为一种艺术结晶。人们不再直呼其原名,而是用诗、词、赋的“阙中联”“句中眼”以取代原称。如“含风”“饮露”,都成了蝉的美号。每当人们看到这些富有诗情画意、充满着抒情曲美感的名字时,便会感到蝉形历目、蝉鸣在耳,从而又会产生许多奇妙的遐想。以至于后来形容女子的姣俏,常用“蝉娟”“蝉鬓”“蛾眉”(源于《诗经·卫风·硕人》:“螓(蝉)首娥眉”);形容情感之 共鸣、灵犀之相通、美好之结合,常用“蝉嫣”“婵媛”“婵连”“蝉联”“蝉娟”;颂赞高士之节操,常用“蝉蜕”等词(如《史记·屈原贾生列传》中,便有“蝉蜕于浊秽,以浮游尘埃之外”的句子)。

文人们如此刻意写蝉,倒也不是他们故弄玄虚,而是有着深刻的历史的、社会的缘由。

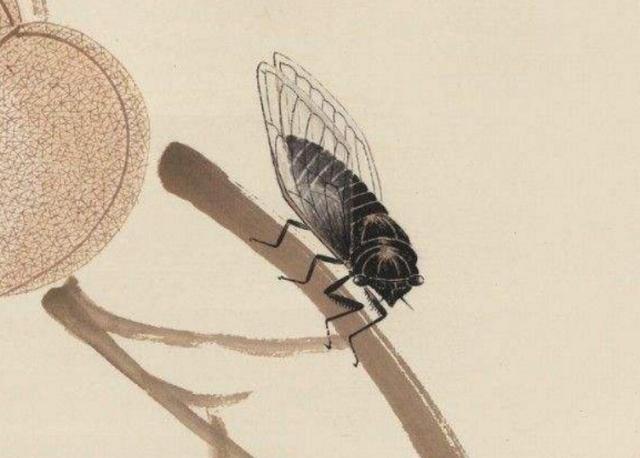

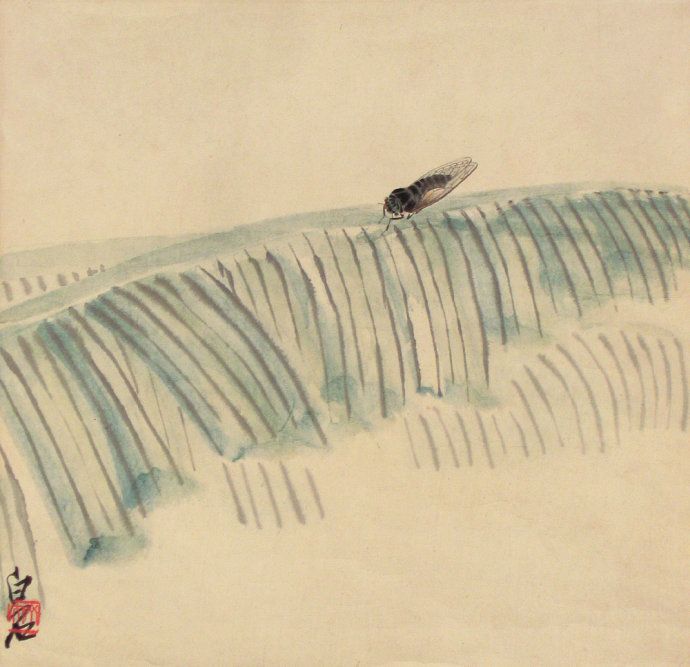

(配图均为齐白石画作)

首先,蝉之所以被人重视,正因为它并不是稀世罕见之珍,而恰恰是人们生活中最常见的一种平常之虫。大河上下,中原内外,自古以来,便有着它的踪迹。古诗中,不但有着“春往海南边,秋闻半路蝉。鲸吞洗钵水,犀触点灯船”的记载(唐代李洞《送云卿上人游安南》);而且有着“蝉鸣空桑林,八月萧关道。出塞入塞寒,处处黄芦草”的写实(唐代王昌龄)。蝉,由于它作为大自然的子孙与人们同在,才有可能更多地引起人们的兴味;也可以说,蝉之所以被名贤高士们赋予文学的意义,正在于它的“常见”与“平凡”,它的一切美好的特性,首先寓于“常见”与“平凡”之中。

其次,蝉鸣清越,具有鼓人耳目,叩人心扉的魅力。它那激扬九霄的悠悠之声,早就引起我们祖先的瞩目。它曾作为“图腾”之一种而受到膜拜,后来又被当作政治风向而得到儆视。《周书》上写着:“夏至之日,鹿角解,又五日,蜩始鸣……鹿角不解,兵革不息,蜩不鸣,贵臣放逸。”《易经通卦验》上也有蝉不鸣“国多妖言”之说。连孔子也有“市有蟪蛄之声,则朝有蜩螗之沸,政之哗也甚矣”的感慨。可见,蝉在古人心目中是不可轻睨的。

二

再次,蝉本身也确实有些不寻常的特点。一千多年前,它的特殊的繁殖方法与生长规律,唤起了古人对它作进一步研究的热情。原来,雌蝉将卵子产在树杈上的小孔中。数日后,它又咬落树杈,使它落地埋进泥土里。待到开春,才孵出幼虫,再长大一点便叫做若虫。从幼虫到若虫阶段。每长一次,便蜕一层皮,共脱四次皮,历时多年,然后,若虫爬回树干上,紧紧抱着树干不放,虫的背部裂开一条缝,一个身着两翼、生机勃勃的蝉儿便腾空而飞了。而若虫的壳,仍然附在树上,远远望去,俨然像个一动不动的成蝉。谁能料想到,就是这个被留下的凝壳,知再次大大地开拓了我们祖先的眼界呢。它被正名为“蝉蜕”。《本草纲目》《别录》上都说它有医治难产、抽风、癫痫、破伤风、失音、顽疾、风疹的奇效,并有明目退翳、止渴的作用。于是“蝉蜕”便被当作几乎可以“妙手回春”的“神药”。到了唐代,竟养蝉成风,家家户户,都有一个极为精致的“蝉笼儿”挂在窗户上。

有的人,甚至还以比较蝉声的短长决定胜负、输赢,并美其名曰:“仙虫社”。《搜神记》中,还有这样的故事:淮南内使朱诞手下的一个人的妻子神情恍惚,面呈病态。那个人便怀疑她有外遇,于是经常窥测她。一天,忽见她中断了织布,呆呆地望着树上痴笑。她的丈夫若有所获,急忙往树上盯去,一看,那上面竟有十四五个头裹青巾、身着青衣的小孩儿,在树上嬉戏喧笑。她丈夫生气地用弓弹向树上弹去,“呼”地一声,小孩们顿时化作蝉儿,凌云而翔,最大的有如簸箕。以后,关于蝉的特殊生长规律,反映到《西游记》中,则被提炼成为“金蝉脱壳”之计。

上面诸多情况,说明了文人们咏蝉,并非是出于纯主观的臆想,而是有着客观基础的。蝉与文学确实“有缘”。也可以这样说,我国书面文学诞生之日,也就是“蝉”进入文学领域之时,谓予不信,请一览文学之帙卷。

早在《诗经》的《豳风·七月》中便有“五月鸣蜩”之兴,《大雅·荡》中有“如蜩如螗,如沸如羹”之比;《楚辞·卜居》中有“蝉翼为重,千钧为轻”之喻;《庄子》的《外篇·秋水》中有“朝菌不知晦朔,蟪蛄不知春秋”之讽;《外篇·达生》中延伸出“痀偻承蜩”一词,用以形容“用志不分,乃凝于神”的专注;此外,在荀子的散文中,也曾喻蝉而明理:“夫耀蝉者,务在明其火,振其树而已,火不明,虽振其树,无益也。今人主有能明其德,则天下归之,若蝉之归明火也。”《说苑·正谏》则给后世带来螳螂捕蝉,黄雀在后之警。

蝉在进入文学领域的同时,也步入了文杰轶事的囿苑。《后汉书》记载蔡邕(东汉文学家、史学家、书法家)事迹,曾提到过一段插曲:蔡邕在陈留,邻人邀他小宴。他行至邻舍,忽闻琴声,遂大惊而遁返家门。三人追来问他,他说:你既请我吃酒,何以乐中露有杀机?弹琴者解释说:我在弹琴时,忽见螳螂在蝉之后,我怕它伤害蝉,才以琴声相警。这岂是有杀心而形于声呢?蔡邕听了,心有所启,抚颔点首:这样说来,还很有道理呢。于是腹疑冰释,宾主入座。此后,蔡邕又观蝉,听蝉多日,有感而命笔,遂开我国《蝉赋》体之首章。

蝉与文学的关系,实在是错节盘根,难斩难分。缘分最深长乃至千丝万缕的,还当数诗赋。据不完全统计,仅至明代止,写有著名蝉诗、蝉赋者,最少也近于七十家。

三

到了“五四”以后,蝉作为诗的题材少见了,但将“蝉”作为散文题材来写,则大有新兴之势,并且因为写蝉,还引起过轩然大波。散文大家朱自清在《荷塘月色》一文中写到了月夜蝉鸣,于是另一位文人,便以黑夜并无蝉声为题,与他在报刊上打了几个月的笔仗。为此,一向主张“写真实”,并主张作家观察生活必须做到“锱铢有辨”的朱自清,除寻找充分的旁证外,还多次于深夜栉风沐露,聆听蝉音;及至证明他自己是正确的时候,又专门去请教知名昆虫学家刘崇乐,彻底弄清月黑蝉噤、月朗蝉唱的科学道理,然后才写出《关于“月夜与蝉声”》的雄辩文章,从而结束了这场论战。

那么,究竟为什么这些名家都如此酷爱咏蝉?蝉与文学结下如此不解之缘的原因,到底是什么?除了前面那些外在联系之外,最重要的,便是蝉的某些特征与我们的社会生活,与文人们的心灵,有着一种有形无形的内在联系。

文学是主观意志对于客观存在的一种反映,是作者内心世界的剖露,“气之动物,物之感人,故摇荡性情,形诸舞咏”(《诗品序》),“人禀七情,应物感斯,感物吟志,莫非自然”(《文心雕龙》)讲的就是这个道理。在自然界的景物中,蝉声极易撩拨文人的心弦。当万虫齐鸣时,蝉声最为亢厉;而当万籁俱寂时,蝉声则更为清远,应蝉鸣而感斯,遂有“蝉噪林愈静,鸟鸣山更幽”之感,又有“黄莺紫燕寂无喧,新声最好是闻蝉”之赞。文学既然是能动地反映现实,那么作者在写作时,便不会仅作自然主义的叙述,而必然是随物婉转、与心徘徊,“情以物迁,辞以情发”(《文心雕龙·物色》),反映到作品中,蝉声与心音便融释化一了。作品中的“蝉”,必然会一一打上作者处境、个性、格调的烙印。于是有于武陵“江头一声起,芳岁已难留”之慨;有杨万里“一只初来报早秋,又添一只说新愁”之诉;有李白“秋蝉号阶轩,感物忧不歇”之苦;有白居易“一闻愁意结,再听乡心起”之悲;有李商隐“本以高难饱,徒劳恨费声”之悔;有王安石“鸣蝉更乱行人耳,正抱疏桐叶半黄”之焦;又有元好问“药栏听蝉噪,书幌见禽过”之愁;更有骆宾王《在狱咏蝉》“露重飞难进,风多响易沉。无人信高洁,谁为表予心”之愤。盖因世事乖蹇而高士命运坎坷之故,遂有“遵四时以叹逝,瞻万物而思纷”(《文 赋》)之 理。

不过,文人高士之咏蝉,也还不仅仅限于“叹逝”与“思纷”。他们在细致入微地观察生活的基础上,开掘了“蝉”这样一个可以比兴之物的“象下之义”和内在特征,在蝉的身上找到了可以寄托他们的爱憎与信仰的东西,可以表现他们品格与节操的特质;从而炼就妙句,借物言志。如苏轼咏蝉,探其“蜕形浊污中,羽翼便翾好”的特点;褚沄则勾其“饮露非表清,轻身易知足”的特点;曹植赋蝉重其“内含和而弗食兮,与众物而无求”的特点;而陆游《蝉赋》则做了更为全面的开拓。其赋曰:“头上有绥,则其文也;含气饮露,则其清也;黍稷不享,则其廉也;处不巢居,则其俭也;应候守常,则其信也;加以冠冕,取其容也。君子则其操,可以事君,可以立身,岂非至德之虫哉?”这里被开掘出来的特点,便是比兴之物与“应物感斯”之人的相通之处。正因为这样,凡善感之文人、有志之名士,往往会情不自禁地写蝉以言情、颂蝉以喻志。不过,将蝉尊为“至德之虫”,怕也有过誉之嫌。如若把蝉、蝉声,喻作文人自爱与文学创作的一挂警铃,也许会更有意义。

四

蝉择荫而处,向明而歌。当夏而不趋炎,居高而不失慎。它不因自身的渺小和生命的短暂而忘却自己的天职。如郭小川在《团泊洼的秋天》中所写的,蝉声可以暂时消退、战士的歌声可以休止一时,却永远不会沙哑。

蝉不因翼薄如许、身轻若无而轻迁其居、轻沽其身、轻售其技、轻易其声。它既不因群噪而更调,也不因酷暑之威而降音,其声韧韧,经久如一。

蝉在万物竞生的季节,报告着收获的信息;在硕果累累的时刻,诉说着着冬之将临;而当百虫俱僵之时,它却在深深的泥土中,酝酿着一支新曲。“大哉生命!”蝉永远是“生命之歌”的一个无名的作者。

这,也许又是它与文学结下不解之缘更深刻的缘由吧。

作者:吕雪萱

编辑:张滢莹

责任编辑:陆梅

*文学报独家稿件,转载请注明出处。