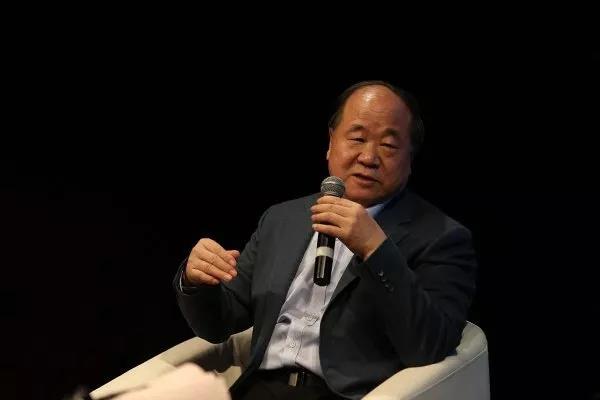

10月9日上午,两位诺贝尔文学奖作家——中国的莫言和法国的勒·克莱齐奥,借《莫言作品典藏大系》(1981—2019)新书发布以及《蛙》《丰乳肥臀》等数字及有声图书首发启动的契机,在北京鼓楼西剧场进行了对谈。

高峰对谈以“故事:历史、民间与未来”为主题,两位作家却更多讲对故乡的回忆和感受。这其实并没有离题,诚如莫言所说,故事通常源自民间,故事也是走向世界的通行证。对作家来说,童年则往往是故事的起点,而提到童年,故乡则是绕不开的永恒命题。事实上,不只是他和勒·克莱齐奥,大多数作家都是从故乡出发写作讲故事的,有的甚至终其一生都在写故乡。

这就能理解为何莫言谈阅读勒·克莱齐奥的小说,看他写非洲,写毛里求斯等等,却觉得他是把非洲当做自己的故乡来写,他读《非洲人》等小说,能感受到勒·克莱齐奥在与当地人交往时并不以为自己是外来者,他把非洲的邻居小朋友都当做自己的童年伙伴。所以勒·克莱齐奥看似写别的地方,实际上是在写故乡。而莫言谈到意大利作家卡尔维诺写的《看不见的城市》,也是基于相近的道理。“在这部书里,马可·波罗给元太祖忽必烈讲了许许多多的城市。忽必烈问马可·波罗,你讲了这么多的城市,为什么没有讲你自己出生的城市?马可·波罗回答说,我讲的就是我出生的城市。”

■ 《非洲人》,勒·克莱齐奥,人民文学出版社2012年版

简而言之,以莫言的理解,作家即使写的别处,实际上也是在写故乡。甚至是以阅读和讲述“他乡”的方式来阅读和讲述自己的故乡。勒·克莱齐奥对此颇有会心。他说:“我读了莫言先生的书后,感受到里面高密无处不在。我一再读他的作品,就是喜欢高密。通过读他的作品,高密也成了组成我故乡的一部分。”

莫言完全认同勒·克莱齐奥的感受和理解。反过来,他认为他也可以把法国、非洲变成他的故事来源。他这么说,是因为他一向认为,作家所谓的故乡从来就不是一个封闭的、固定的概念——

“故乡是一个开放的概念。我刚开始写作的时候可能真的会写自己的个人经历,写家庭里面的故事,但这样的资源很快就会用完。用完以后,你就只好向外部去索取,通过阅读,通过旅游,通过别人的讲述,在这个过程中,你会进一步开阔眼界,激活你原有的一些故事资源。”

而作家所谓的故乡作为一个开放的概念,总是特别能引发共鸣。也因此,勒·克莱齐奥才会对莫言在作品中透露出来的对故乡的眷恋之情感同身受。“我很荣幸,莫言先生曾经邀请我去他老家做客。到了高密以后,进入他的家的时候,我非常激动,而且当时眼泪就流了出来。为什么呢?因为我一下子理解了他对家乡的眷恋之情。这个房子并不大,而且里头可以说是非常简朴。我就想到他很早就是在这里开始写作,他和妻子、女儿也都生活在这里。我在这个地方和他的写作之间就建立起了强烈的联系。我一点不夸张,当时我的眼睛是湿润的。”

饶有趣味的是,2015年,勒·克莱齐奥和南京大学教授许钧去莫言老家探访时,高密有个民间的摄影爱好者看到莫言老家旧房子的门口非常低矮,他也知道勒·克莱齐奥身材非常高大,所以就预先埋伏在最合适的角度,等他弯腰进了院子时抢拍了很多照片,并开玩笑道:“我们让法国人低下了高贵的头颅”。莫言倒是给这些照片起了个名字叫:“最是那一低头的温柔”。因为勒·克莱齐奥在那么一个冬天冒着严寒到了他的故乡,眼里含着泪水,让他非常感动。“包括我的父亲他也去看望了,我的父亲至今还经常怀念起这个法国人,问我‘他怎么样啊?’”

勒·克莱齐奥那“一低头的温柔”里面包含了颇为复杂的情愫。他遗憾自己没能拥有像高密那样的一个故乡。他说自己与故乡尼斯的关系有更多偶然性,由于战争,他母亲当时躲避到了尼斯,所以他就出生在尼斯,但他也完全可能出生在别的地方。“我父亲如果当时结婚以后去了别的地方,比如到了非洲,我很可能就出生在非洲,所以我跟我的故乡没有那么紧密的联系,我写了很多别的地方。”

■ 法国尼斯海岸线,本报记者 / 摄

虽然如此,勒·克莱齐奥对故乡却一样有着密切的情怀。他说,尼斯有一个区叫港口区,他对这个区有很强的眷恋。也是这个地方,让他对所谓民间有深入的理解,也在某种程度上让他后来读莫言作品有非常深的理解。他特别欣赏莫言及其作品的一点是,他有种喜剧化的能力,他的幽默能够把比较沉重的悲剧的东西转化成一种非常喜剧化的寓言式的东西。他谈到在法国,有人把莫言比喻成拉伯雷。“我认为这样的比喻有一定道理。拉伯雷是法国文学里‘石柱’一样的人物,我们可以看到拉伯雷作品中对民间元素的大量运用,甚至语言也比较粗俗化,他这样写也可以让我们更好体验民间生活的快乐。我读莫言的作品,比如说《丰乳肥臀》,就能看出贫穷的生活中,也一样有着生命的力量和快乐。”

在莫言看来,这种的喜剧化,这样的滑稽、荒诞、幽默是民间生活中原本就有的,他只不过是在写作中把这些东西特别强调了一下。以他的理解,小说家也好,诗人也好,演员也好,包括我们的教师,大家都是以各自不同的方式在讲自己的故事。而“历史”和“民间”这些概念实际上都是并行的,没有一个特别大的东西能够把它们包含起来。“它们互相包含,故事里面有历史,故事里面也有民间,故事里面当然也有未来。反过来也是一样,民间当然有民间的故事,也有民间的未来,它们是互相印证的,你中有我,我中有你。”

文学和阅读则会把你我拉近,也因此了解一个作家最好的方式就是读他的书。勒·克莱齐奥说,每每读《红高粱》,他就会想到自己的童年。那时还处于二战期间,他的父亲是英国人,要躲避德国军队,难以在尼斯生活下去,就到法国北边的一个小村庄躲起来。因为这个渊源,他看到农民怎么收割粮食,看到他们虽然生活不富裕,但很快乐。“每次读莫言的作品,都会激起我这些记忆——

今天我们谈历史,我觉得有必要区分‘大历史’和‘小历史’,‘大历史’就是当时那个大的时代,‘小历史’就是当时那些人,那些农民、女人、孩子如何生活,如何从他们的眼光去感受历史。从莫言先生的小说当中,我看到他从农民、女人、孩子的角度去看历史。

真正的文化需要有一种民族的根来维系,如果没有民族的根,这种文化就会失去意义,会变得非常抽象,毫无疑义。而且我希望大家都记住,我们每个人或多或少都是农民的后代。

对于莫言来说,文学的核心关键就是写人的历史。所谓“大历史”也无非是诸多“小历史”的集合。与历史教材不同的是,文学不承担从宏观的角度来讲事件的责任。因此,文学就是从人的情感出发,甚至从人的身体出发来具体的描述那段历史时期内人类的生活状态。作家和历史学家各自的任务非常明确。作家所描写的历史是从个性、从个人、从家庭、从局部出发。文学也是从人出发,写人的情感,人的生活,人的遭遇,人的命运,一切从人出发,然后再回到人。

但勒·克莱齐奥对读者能在何种意义上深入理解作家的写作有所保留。他说,现在文学、文化都面临越来越高程度的专业化的挑战。因此,文化在某种程度上已经不再能够被称为“大众文化”,幻想所有的人,不管是通过戏剧或电影等等都能够接触到文化,事实证明不太可能,因为文学和文化具有一定的专业化。“真正的文化人和大众看到的东西还不太一样,对于大众来说,真正的文化还有点遥不可及。文化与大众之间正拉开距离,这是一种趋势。如何处理专业化程度越来越高的文学或文化创作与民众的创作之间的关系,也是我们面临的新问题。”

把视线拉回到中国,诚如莫言所说,现在中国创作群体是多层次的,数量也非常庞大。“像我们这样年龄较大的在写,年轻的‘90后’、‘00后’也都在写,每个人都有自己的生活范围,每个人都有自己的审美标准和审美情趣,所以每个人写出来的作品都不一样。”也因此,莫言认为将来中国文学的发展谁也不可预料。但可以确定的是,中国文学的未来肯定是形形色色,各种东西都会有。“但科幻可能在未来的文学写作当中会占据一个很重要的地位。”

由此看,中国文学依然值得期待。在诺贝尔文学奖受奖演说《讲故事的人》里,莫言曾说:“用嘴说出的话随风而散,用笔写出的话永不磨灭。” 他用笔写出的话都涵括在了由浙江文艺出版社最新出版的这26卷本《莫言作品典藏大系》里。这套书除收录莫言已经公开发表过的《红高粱家族》等全部长篇小说,《白狗秋千架》等一百余部中短篇小说,以及《霸王别姬》等八部剧作外,还全新编辑、收录了莫言截至2019年的散文、随笔、演讲作品300余篇,分为《会唱歌的墙》《虚伪的教育》《感谢那条秋田狗》三卷散文集,和《讲故事的人》《我们都是被偷换的孩子》《贫富与欲望》三卷演讲集。有评论说,莫言的散文和演讲作品,不仅呈现了莫言作为“讲故事的人”而荣膺诺贝尔文学奖的创作心得和文学历程,更是让我们看到莫言超越小说家、文学家之上,站在亚洲文化乃至世界文化的高度,对于全球化时代人类命运和文化前景的忧虑和沉思。

莫言曾说:“我该说的话都写进了我的作品里。”而他没有说出的话,也或许部分体现在他的照片和手迹里。26卷本《莫言作品典藏大系》还用全彩插页的形式,首次收入了180余幅独家图片,包括莫言从童年至今的珍贵的生活照片,在国内外发表重要演讲、领受重要奖项的珍贵照片,以及部分作品手迹。在对谈开始,勒·克莱齐奥说,他听到莫言获诺贝尔文学奖以后,在法国书店里买下了他所有的书。当他看到这套书,他发现将来不用再到一个个书店去买了,他可以一下子拥有全部。“不过,法国还有很多工作要做,要去翻译。”而对喜爱听莫言“讲故事”的中文读者而言,我们现在就可以一次性成规模读到莫言讲的“故事”了。

作者:傅小平

责任编辑:陆梅

*文学报独家稿件,转载请注明出处。