1819年,诗人沃尔特·惠特曼出生于纽约长岛,今年是惠特曼诞辰200周年,距离《草叶集》的初次发表也已经164周年,“被称为自由诗之父”的惠特曼以对抗诗歌传统的面貌出现,并显得特立独行。从D.H.劳伦斯、聂鲁达到中国新诗的诞生与发展,他的诗歌影响了一代代的文艺作品。

自由体诗歌的开拓者

——写在惠特曼诞辰200周年之际

文丨谢志超

01

作为家中次子,沃尔特·惠特曼和父亲同名,但在一个子女众多、家境一般的普通家庭中并没有被特别宠爱,也没有获得更多关心和照顾,注定野蛮生长。缺乏严苛管教和约束的学习、教育及成长经历,惠特曼的文学创作背离了当时的学院派审美标准,长时间被同行拒绝和批判,但这一切从来都不能成为他不断探索和自我超越的阻力。性格倔强的惠特曼注定翻越一座又一座文学山峰,在漫长的文学创作生涯中成就其“美国诗歌之父”的文学地位。

惠特曼出生在美国东海岸长岛地区的一个做西山的村里,母亲路易莎·范·维尔索尔是荷兰裔,父亲老沃尔特是名木匠,体型魁梧,少言寡语,常年忙于盖房子和转手售卖建好的房子,但并未能积累更多财富。老惠特曼与当时著名的哲学家、民主思想家托马斯·潘恩私交不错,这让他引以为豪。1816年6月8日老惠特曼娶了路易莎,婚后育有八个子女,惠特曼在家中排行第二。惠特曼是家中次子,历经各种的友谊和来自欧洲大陆的真爱,依然孑然一身。

这个大家庭很难用幸福和其乐融融来形容。每个人的身体或精神上都背负着不同的苦痛。老惠特曼辛劳一生,碌碌无为。路易莎操持家务,任劳任怨,最艰难也最坚强。这位老太太没有受过太多教育,但坚毅、冷静且乐观,喜欢讲故事,愿意倾听,成为惠特曼成长路上的灯塔,引导他从一个目标奔向另一目标,而她本人则总在家里静候子女们的来信,看世事无常,云淡风轻。

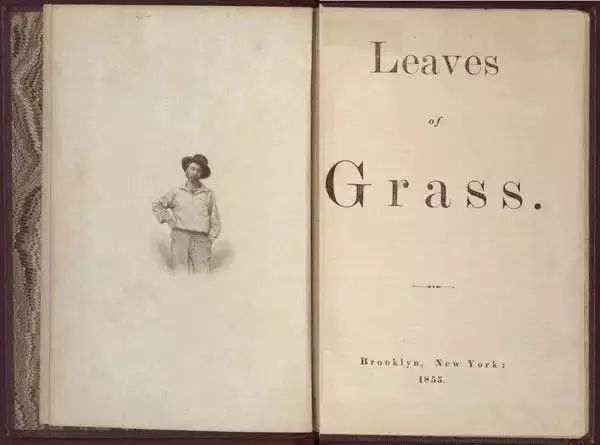

1855年,惠特曼突然出版《草叶集》,在世人的错愕声中宣告自己转型成为诗人。诗人在这部诗集中收录12首诗歌,仅有一首之前公开发表过。《草叶集》的主题、语言和风格瞬间打破诗歌界的宁静。各种评论汹涌而至,恶评居多,说《草叶集》是“一堆愚蠢肮脏的东西”,“一堆夸夸其谈,自我主义,粗陋不堪和废话”等。惠特曼后来在和友人的通信中不时抱怨外界评论有失公允,大吐苦水感叹自己得不到认可,最终还要在英伦大地实行迂回战术以获得名望。现在看来,惠特曼当时遭受的所有不被待见也在情理之中。文学创作乃曲高和寡之事,在当时哈佛学院精英们的天下,哪里有仅小学文化的西山村木匠之子的一席之地。

1855年《草叶集》

惠特曼仅接受过小学教育,先后做过乡村教师,印刷厂学徒工,报社编辑,尝试进军政界等。然而越是不被束缚的思想,越能接受新知识,越有创造力。惠特曼一生都在学习、思考和探索,不故步自封,认为“成为”比“存在”更有挑战性,他的创作主题超越民族、种族、阶层和他的时代,更具包容性和预见性。有必要提及一点,惠特曼一直抱怨自己不被认可有些言过其实。他曾向媒体夸耀1856版《草叶集》销量极佳和他在1870年代认为自己是美国最被忽视的诗人都有失偏颇。彼时的惠特曼早已具有一定知名度,他似乎比较擅长用自怨自艾的方式以期获得更多关注和同情。

电影《死亡诗社》剧照曾引用惠特曼诗歌

惠特曼颠覆性的诗歌创作并非一时兴起,而是有意为之。他曾亲口承认“美国人脸皮太厚了,必须写些特别的东西刺激他们的神经”,故不能将所有责任归结于媒体和外界评论。惠特曼在《草叶集》中一会说要赤身裸体走入林中,一会描述思春的姑娘渴慕28个在溪中裸泳的男子。

即便眼光独到思想睿智的梭罗也忍无可忍,说《草叶集》“简直就是野兽在说话”。如果说梭罗是瓦尔登湖畔的沉思者,惠特曼则是喧嚣都市里的灵魂探索者,他从个体出发,探索人与自然和宇宙的关系,他的审美直觉是他神秘主义的忠实反映,为面向未来的“宇宙精神”和世界主义奠定了基础。

02

在惠特曼文学创作路上给予他莫大鼓舞和信心的是当时美国文学评论界权威,超验主义的灵魂人物爱默生写给他的一封信。信中,爱默生褒奖《草叶集》是“美国迄今为止为不平凡的、机智又睿智的贡献。我非常愉快地阅读它,而伟大的才能总是令人高兴……我非常欣赏你自由而勇敢的思想”。惠特曼如获至宝,信心满满继续修订再版《草叶集》。

他得意洋洋地将爱默生的来信刊发出来,旨在告诉世人连爱默生这样的文豪都欣赏《草叶集》。爱默生没想到自己由衷的赞赏变成惠特曼营销《草叶集》的方式,大为不满,唠叨着早知道这样,应该将信后面委婉的“但是……”部分写长一点。爱默生对惠特曼善意的提醒丝毫没有影响《草叶集》在自成一体的风格上越走越远。

拉尔夫·沃尔多·爱默生

惠特曼反复修订和出版《草叶集》,这在整个美国文学史乃至世界文学史上绝无仅有。它的每个版本从内容到形式都可以视为一部全新的诗歌集,是作者诗歌经验持续发展与成熟的反映。

惠特曼诗歌经验与人生经历的变迁,读者可以在《草叶集》中慢慢品味和探索,还可以通过阅读他和亲朋好友、读者乃至陌生人的通信获得直观了解。惠特曼对身体、灵魂和爱的叙述并不符合正统文学的审美标准,他本人看起来亦不像个诗人。惠特曼在1855版《草叶集》的封面隐匿了自己的名字,取而代之的是一张诗人的全身照。照片中的惠特曼穿着松松垮垮的工装裤和衬衫,头上戴着边缘下垂的帽子,左手放在裤兜里,右手叉腰,双眼盯着远方,面无表情。

1855版《草叶集》诗人照

初版《草叶集》从封面设计到内容直接覆了文学精英们的文学理念。当艾米莉·狄金森被询问是否读过惠特曼时,她尖酸地回答:“我从不读他的书——据说非常不雅。”谁知这个不雅的诗人后来与她这位“美国诗歌之母”齐名,滑稽的是两人从未有任何互动。

惠特曼一直强调“美国在我们眼中本身就是一首诗”。秉持着这个理念,他的创作主题基本围绕美国本土文明、历史和文化展开,他的书信见证美国文化发展的重要阶段。内战期间,惠特曼在华盛顿地区战地医院做志愿者,四处募集钱款,给受伤士兵分发零食、日用品和零钱等,为他们读书,代写家书。他结交很多年轻士兵,有些退役或回家养伤之后与他一直保持书信往来,更有几位成为他的亲密朋友。

他在医院听来的战地故事成为他战争主题诗歌创作的重要来源,他比很多人都更了解战争带给人民的心理创伤。作为一位残酷战争中的局外人,惠特曼的同情心和救助行为替他赢得了“民主诗人”的荣誉,虽然他从未觊觎。

在留存的上千封信件中,惠特曼与母亲的通信占据了极大数量。他和母亲的通信话题涉及诗歌构思,诗集修订,天气变化,衣食住行等,事无巨细。他不厌其烦地向母亲复述各种细节。他一生未婚,仅有的一次跨越欧美大陆的笔友式恋爱最终败在他自己的犹豫不决、懦弱或者残酷的现实里,他对母亲的依赖更加严重。路易莎是一个想象力丰富,擅长讲故事的家庭主妇,她既要面对情绪不够稳定的丈夫,家庭经济危机,还要忙着照顾有各种问题的子女。她在艰难的处境下开朗乐观,成为诗人笔下最理想的母亲形象。

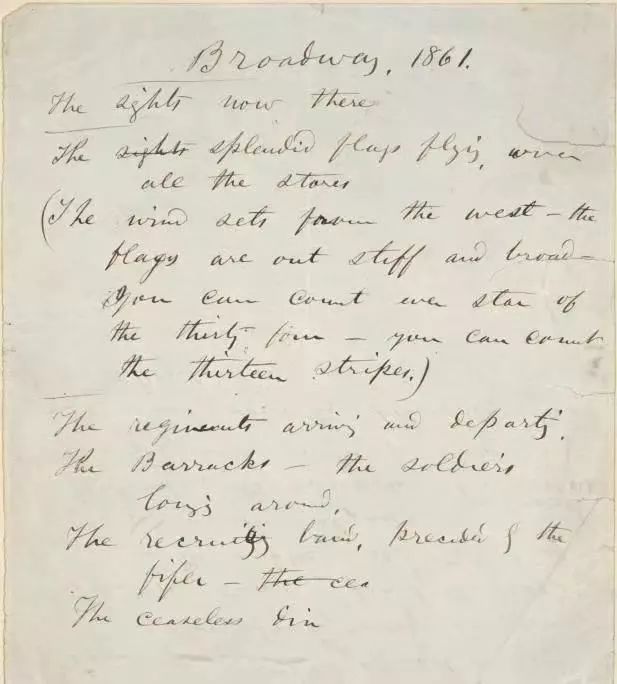

惠特曼手稿

惠特曼与吉尔克里斯特夫人的交往只能说成就了一段超越爱情的友情。吉尔克里斯特夫人寡居之后从好友罗塞蒂那里读到惠特曼的诗歌,与后者开始了通信往来。吉尔克里斯特爱屋及乌,义无反顾带着三个年幼的孩子远渡重洋投奔惠特曼。两人在信中的热情洋溢和美好期待换来的却是惠特曼的踯躅不前和彬彬有礼。

惠特曼因为中风偏瘫之后,行动范围变得更小,他与外界的联系和信息交换更多地依赖通信。孤独的老诗人除了创作,就是不厌其烦地向所有人絮絮叨叨自己的身体状况,询问对方一切安好。实在闲得难受,就恳请对方找点新鲜事告诉他。他矛盾的性格一方面想亲近所有人,一方面又刻意与人保持距离。

吉尔克里斯特夫人的到来像春日的阳光瞬间照亮他孤单的世界。他当初一时冲动将母亲留给他的戒指赠予吉尔克里斯特夫人,给后者造成错觉,满心期待幸福像花儿一般开放,漫长的等待无疾而终。也许,惠特曼更适合做一个熟悉的陌生人,一个遥遥相望,相见不如怀念的友人。

惠特曼与奥康纳夫妇的情谊在他们多年的书信往来中可见一斑。惠特曼早年在华盛顿停留期间常去奥康纳家用餐,与夫妇二人关系密切。奥康纳为了帮惠特曼谋得一份稳定工作大费周折,最终帮他在华盛顿财政部办公室获得文员职位。刚安顿不久,新上任的财政部长哈兰发现了惠特曼放在抽屉里打算修改再版的《草叶集》,得知他就是那个写“不雅”诗歌的作者,迅速找了个理由将惠特曼开除。

《死亡诗社》剧照

有苦说不出的惠特曼只能默默接受了一切,奥康纳却义愤填膺,四处为之申辩。1870年代以后,因为在废除奴隶制问题上的见解不同,惠特曼和奥康纳终止通信往来。惠特曼在对待黑人问题上的复杂情感和摇摆不定的态度在某种程度上成为他完美的“民主诗人”形象上的污点,他终究不能彻底逃离他的时代,他白人身份的局限性使他在理想和现实之间陷入困惑,而内战期间和战后美国社会的重建也成为惠特曼诗歌经验不断重建的过程。

03

惠特曼从未因为自己的诗歌成就而试图建立某种诗歌体系或理论。很难在书信中读到他关于诗歌理论,诗学观点和文学创作原理的文字,他的关注点多停留在诗歌本身。惠特曼将诗歌创作从传统的格律,节奏等条条框框的羁绊中解放出来,自然不愿意再斟酌出一套新的理论体系来约束自我,他的创作理念标志着与超验主义和爱默生的逐渐背离。

1855年以后,惠特曼几乎彻底放弃了传统诗歌的标准长度及一些标点符号,喜欢使用散文式长句和省略号,这在1855年版《草叶集》中特别明显。他在书信中偏好用破折号代替句号和省略号,这被后来的“垮掉的一代”代表人物凯鲁亚克模仿得惟妙惟肖,后者在《梦之书》中将破折号的功能发挥到极致。

惠特曼一生结交了很多文人墨客。除了通信往来,很多人慕名前来拜访行动不便的惠特曼。1882年1月18日,王尔德专程到坎登拜访当时住在乔治弟弟家的惠特曼。王尔德告诉惠特曼说自己的母亲买了第一版《草叶集》常读给他听。他后来在牛津上学时,一边和朋友散步,一边品味他的诗。惠特曼被王尔德夸奖得心花怒放,大赞后者是一位“高大优雅帅气的年轻人”,还拿出弟妹酿的接骨木果酒款待,两人相谈甚欢。

奥斯卡·王尔德和杰克·凯鲁亚克

后来有朋友问惠特曼如何喝下那果酒,惠特曼很坚定地回答:“即便是醋,我也会想办法喝了,因为我喜欢那个年轻人,无以言表。”王尔德在3月1日给惠特曼的一封信中这样写道:“离开美国之前,我必须再拜访您一次。在美国这个伟大的国度,除了您,我谁也不爱戴不崇拜。”王尔德对惠特曼的尊崇从侧面印证了自《草叶集》出版以来惠特曼在英伦大地的影响和受欢迎程度。惠特曼晚年在坎登的日子里,被络绎不绝的来访者围绕,只要精力允许,他都很乐意与这些到访者聊上几句。

惠特曼曾在日记中自我鼓励:“你必须成为这个国家的一股力量——一股真实伟大的力量——像总统或国会那样真实伟大的力量——比他们更伟大。”历经人生的跌宕起伏和穷困潦倒之后,他终于成为他自己理想中真实伟大的诗人,他的预见性和现代性对一代又一代作家产生极大的影响。

惠特曼晚年思想趋于保守,在矛盾的世界里不断书写自己的人生感悟。害怕孤独的他甚至用朋友募捐的生活费在镇上的公墓购买了一处巨大的墓穴,计划将来以“沃尔特·惠特曼”之名与家族其他成员一起在此长眠。1892年,这位善良固执有点孤僻的老诗人在病痛中走完他看似平淡无奇实则光芒四射的人生,《自我之歌》(曾取名《沃尔特·惠特曼》)中的几行诗是他对自己做的完美总结:

我自相矛盾吗?

很好……我自相矛盾;

(我很大……我包罗万象。)

作者:谢志超

编辑:张滢莹

责任编辑:陆梅

*文学报独家稿件,转载请注明出处。