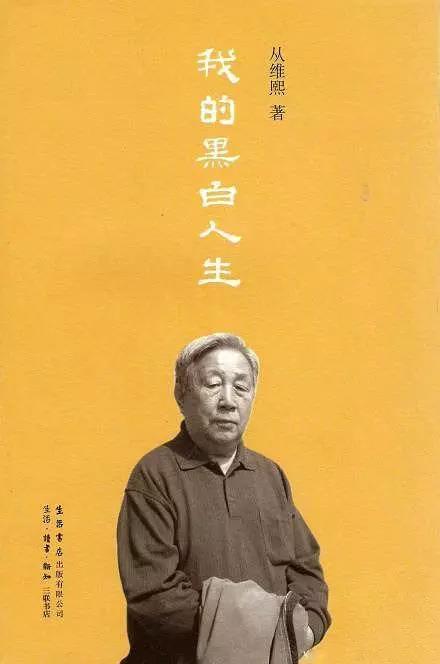

本报获悉,中国当代作家从维熙29日晨于北京病逝,享年86岁。

从维熙1933年出生于河北玉田。年轻时曾任教师,后任北京日报记者、编辑。著名作家。中国作家协会会员。

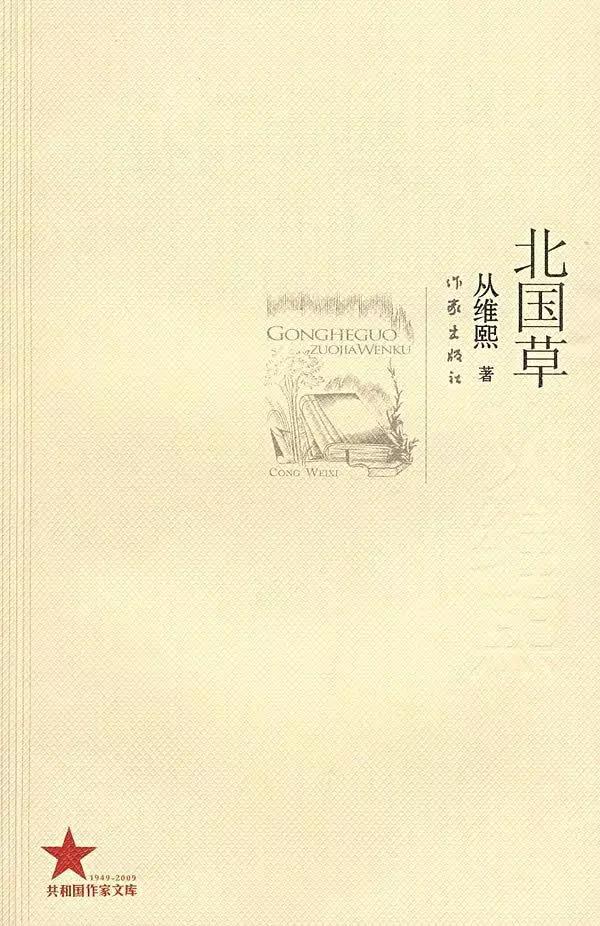

主要作品有中篇小说《大墙下的红玉兰》《远去的白帆》《风泪眼》,长篇小说《北国草》,长篇纪实文学《走向混沌》等。晚年也笔耕不辍,83岁时还出版了散文集《历史,从未这样》。

从维熙为本报多次撰文谈论自己对文学百年话题的思考,也以《当一回汉学家的“郎中”》为题反驳国外“汉学家”对中国文学的批评。

从维熙

2014年,从维熙近作《我的黑白人生》出版后,作家阎纲在本报撰文,评价认为“从维熙是新中国第一代声名鹊起的作家,《大墙下的红玉兰》《远去的白帆》开辟了文学史上新的时段,即‘冰河解冻’的时期。”

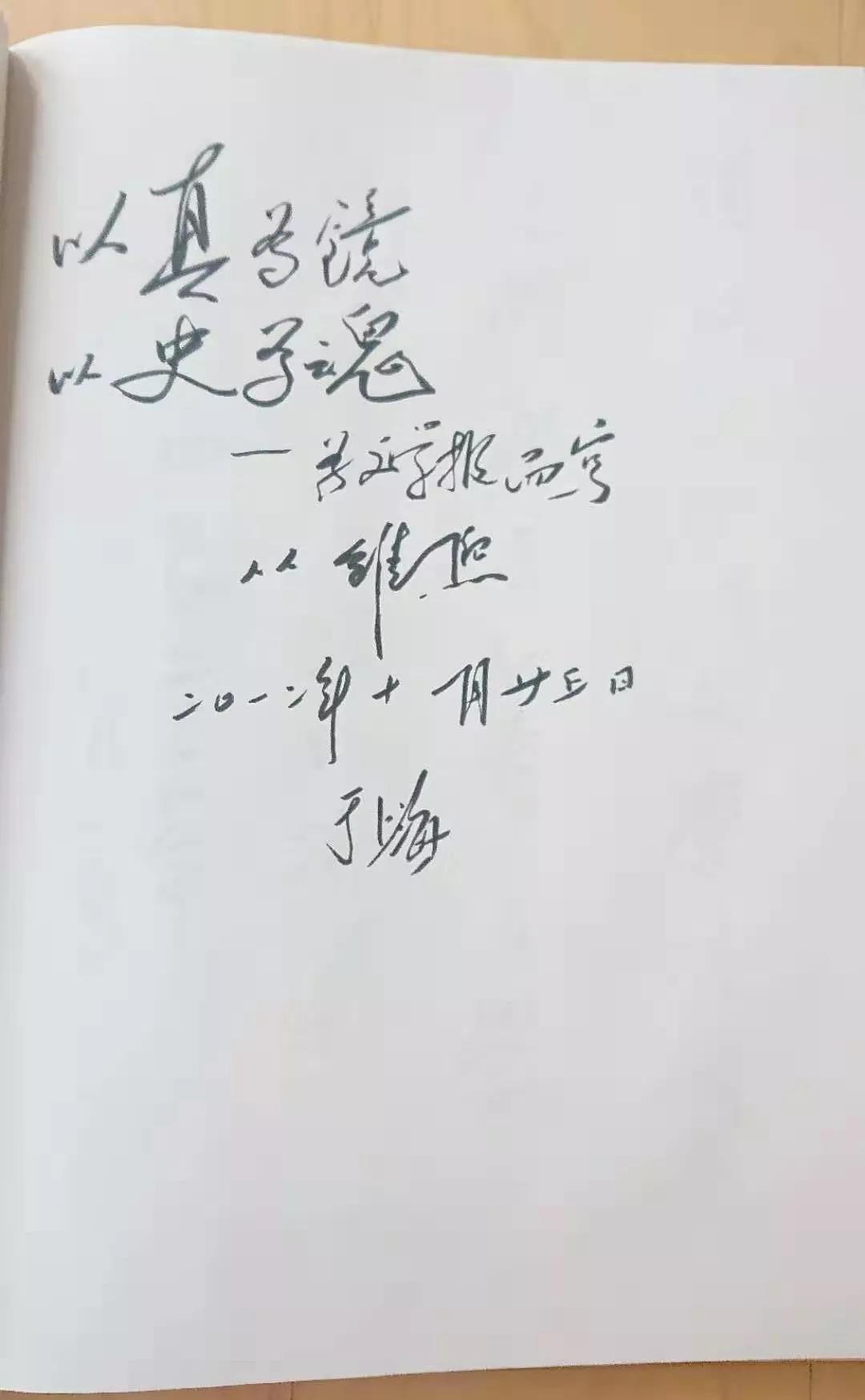

2012年本报记者对从维熙进行了专访,回顾历史,他说,“这一笔,不能轻易勾掉”。访谈后他欣然为本报题字。

从维熙:这一笔,不能轻易勾掉

文学报2012年2月23日 / 记者 张滢莹

2012年第一期的《上海文学》中,老作家从维熙的散文新作《芦花魂》回溯了动荡年代两位知识分子的境遇。渤海湾的大芦花荡里,他偶遇受难的清华学子姜葆琛,因而见到了在死亡线上挣扎的美学家吕荧。吕荧因为一生硬骨而不容于扭曲的周遭环境,屡遭迫害,姜葆琛则在自己充满传奇色彩的种种磨难中,始终照料或牵挂着这位美学家,展现着人性的光辉和圣洁。两个人物,在历史长河中生命虽然都像芦花般轻飘失重,但这两个风尘人物的灵魂,都有着芦花般的洁白。《上海文学》社长赵丽宏表示,在这篇作品中,虽处于摧残人性的时代,人性却在沼泽和黑暗中如钻石般闪亮,没有什么力量能消灭它纯洁的光芒。从维熙的文字,使他想起了文学家应有的坚守和追求,“当年曾以《大墙下的红玉兰》感动无数读者的从维熙,依然保持着那份赤子情怀。”

对于那段历史,从维熙在《大墙下的红玉兰》《远去的白帆》《北国草》等为读者熟知的小说作品中均带有浓郁的苦难意识和反思精神。与小说相比,《芦花魂》则以更直接的方式、更真实的笔触记录历史,他更愿意将此类作品归于“人生的命运笔记”,并希望以此为中国知识分子曾经经历的大起大落“保留记号”:“文学是寻梦的工作,而梦本就是生活中各种图景的反映,如今我更愿意将生活放在极原始的笔墨里书写出来。”

姜葆琛历经艰险的逃亡过程,从维熙曾在小说《逃犯》三部曲的第三部《太平无事》中加以呈现。“那个年代,逃亡的不止他一个,但他却显示出知识分子的独特光辉。”他说。在平反后没多久,姜葆琛就因患风湿性心脏病过世。从维熙至今还记得,最后一次去探望他,临出病房时,姜葆琛在弥留之际目送他的眼神。“那带有深意的一眼,让我久久不能忘怀。”

2013年,从维熙为本报撰写了一组对文学百年思考的短章,这些文字里呈现了一个作家对历史和人类内在精神的不懈思考与追求,对以孙犁为代表的现实主义写作的呼吁和期待。

文学百年的悲与欢

文学报2013年4月 / 从维熙

从文学的染色体落笔

预卜未来的中国文学,带有巫师的色彩——如果展望明天,作家唯一可以当作参照的,是文学的昨天和文学的今天。但是说到底文学是析梦和涂梦的工作,而梦又是生活的折光,因而它又有着它的共性——人人都会做梦,没有梦的人是木偶,只是人们生活的异同,梦也随之相异罢了。对文学来说,正是这种相异的梦境,组成了色彩斑斓各自相异的画廊。

这里需要说明的是,梦的产婆是生活。无论你笔下涂鸦的梦是写实的,还是空灵的;是抽象的,还是具象的;是中国传统的,还是西洋欧化的,都是作家生活感知所决定了的,而非空穴来风。在第二次世界大战后,因写了多篇以小人物的目光看待战争的作品,而获得诺贝尔文学奖的伯尔,战争万象使他无法用抽象手段表达,所以他的小说是具象写实的。到了他的儿子小伯尔的和平年代,便一反他老子的写实主义,而成为一个德国的抽象派画家。他来北京举办画展时,我特意去看了他的画展。能不能如此认知,生活的经历不同,导致了梦境的不同,因而使作家涂梦的方式也产生了异同?

经历过战争烽火洗礼的作家,梦中多是铁和血的回光返照,他的笔锋无可逃避地向战争倾斜,这大概不属巫言之例。我是历经过二十年劳改生活的作者,不是我不想在笔锋下风花雪月一番,而是生活赋予我的梦境,几乎始终是一条泥泞的驿路。夜半梦醒时分,我才知道这是过去,而不是今天。说来也有些可笑,我在德国波恩莱茵河畔夜宿时,梦里竟然出现我劳改时环绕于一个劳改驿站的金钟河。我无可逃避寒梦对我的追随,即使身在异国他乡,它也叩打我的心灵门环,让我无处苟且藏身——这就是我近二十年来,一直涂梦于属于我那片冷土的成因。

当然,除了梦境的尾随之外,也还有一种反思历史与人的内在精神的探求,支撑着我去析梦写梦。法国思想家帕斯卡的一句名言,对我有极深的启迪,他说:“人是一支有思想的芦苇”,这句话的含义,可以作两方面的解释:其一,芦苇腹内空空,它的生命是十分脆弱的;其二,如果将其腹中空空充填一种精神,则可视为人的挺拔和坚韧。我想,如果把帕斯卡“精神芦苇”的内涵伸延到作家身上,它启示作家该是骨骼里富有钙质的血性动物。

所以吐出以上这些梦呓,意在说明作家对文学的选择,往往不是出自于响应什么号召,甚至有时不决定于作家自身的愿望,文学的个性化的遴选,更大的程度上决定于生活的给予,并受到作家自身的内在气质的梳理和匡正。这种内在与外在的染色体相互结合,便孕生了各自相异的文学产儿。我想,这可以被视为文学艺术的自身规律。以此规律为尺,丈量一下中国百年文学的得与失,才能由表及里深掘出其兴衰的根本。

文学再生的冷热观

当然,在这个世纪中,还有一些我们不能忘却的作家和作品。如胡适、梁实秋、郁达夫、徐志摩等等。解放区来的作家们,也带来了一股文学的清香。这里不能不提及的首先是孙犁。他从延安给我们带来了清香四溢的《荷花淀》,后来又奉献出《风云初记》《铁木前传》,以及一批艺术造诣极深的纯情散文和评论文章。1979年之前,中国政治运动的季候风刮来刮去,不为其风声鹤唳所动并始终恪守文学规律的,可谓寥寥无几,孙犁先生却是其中一位。

俱往矣!中国大陆当代文学真正摆脱羁绊,是从1979年开始的。五七年回归的作家,一度时间内成了中流砥柱。那时的文学坐标,只有写实主义——后续上来的知青作家,几乎无一例外地也是勾勒生活给予他们的梦幻。当然我们今天再看那时的作品(包括我自己八十年代初期的作品,都留有五六十年代的文学胎记),但毕竟是文学开始了艰难的自我回归。由于文学的复位,使中国一大批有才华的作家,进入了新时期的文苑。如刘心武、蒋子龙、贾平凹、莫言、张洁、张炜、张抗抗、韩少功、铁凝……接上来的是更年轻的一代:刘震云、刘恒、阎连科、周大新、池莉、方方、迟子建、苏童……这些作家的作品或侧重于哲理,或抒情于城市市井以及乡村的当今生态,但都再难找到五十年过来人的那种文学硬伤。对比五十年代文学来说,这是质的飞跃。

但文学嬗变期的真正到来,笔者认为始于八十年代末期,以先锋手段写作的格非、余华等原来只属散兵游勇,因其后来女作家陈染、林白等以女性特有的细腻入围其中,使先锋、前卫而为读者知。进入世纪之交,我们先后读到了生活底蕴厚重的《白鹿原》《醉太平》 和 《羽蛇》《日光流年》《无字》《檀香刑》《张居正》《圣天门口》……等绮丽博大之作,多少冲击了一点人们对上世纪中、后期的文学感伤。我想,更为精湛的博大之作,也许正在主流文学和文学门外孕育诞生。

文学是有情物,亦是无情物。它钟情于人文个性统一、心地真诚的作家,而疏离人文分裂、意马心猿的作家。在当前中国经济的转型期间,各种诱惑像魔方一般分化着文坛。这是文学热潮中的寒流。这一点,并不为所有的作家所体察。我想,当年曹雪芹面壁寒窗写《石头记》,陀思妥耶夫斯基写《死屋手记》时,心态大概是最纯净的——而我们面对的是一个喧嚣的商业时代和动感无穷的电子时代,文学在这样的潮汐吞吐中,如果想保存独立的生存品格,是非常艰难的。唯其艰难,才激励文学弄潮儿浪里行舟之乐。

编辑:郑周明

责任编辑:陆梅

*文学报独家稿件,转载请注明出处。