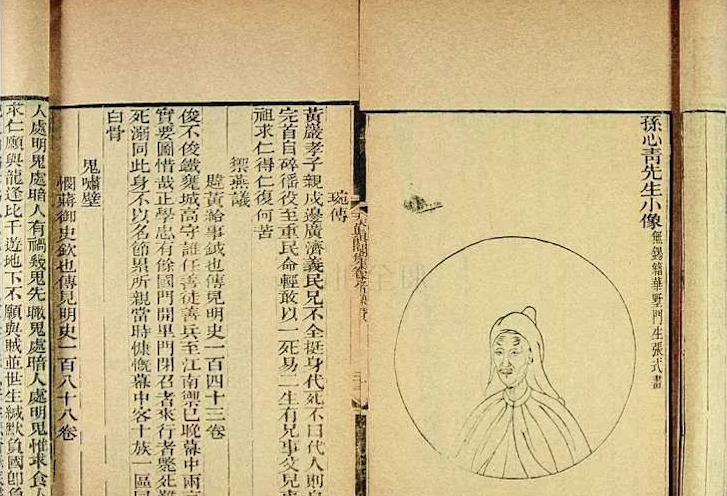

《乾嘉诗坛点将录》中被拟作“病尉迟孙立”的孙原湘,无疑是位大才子,他生平有两件事,最为一般人所知,一是他的夫人席佩兰,是随园的女弟子,另一是他喜欢作艳体诗。他的《天真阁外集》所收之艳体诗,多至七百七十馀首,从这就可见他于此事的兴趣之浓了。不过,出人意外的是,他同时又喜作道学语,钱锺书《谈艺录》讥他说:“孙子潇原湘工为艳体诗,……而论诗甚推康节,殊出意外。”又说:“孙子潇诗声淫词冶,《外集》五卷(按,《外集》六卷,钱先生误记),上配《疑雨》,而为文好作道学家性理语。”其实,这是用不着奇怪的。钱先生本人分析人性,有过一节议论,殊为可取:“身心言动,可为平行各面,如明珠舍利,随转异色,无所谓此真彼伪;亦可为表里两层,如胡桃泥笋,去壳乃能得肉。”简言之,就是自相矛盾,原是人生的常态,犯不着为此狐疑。不仅于此,孙原湘又自少体弱,患有“怔忡之疾”,根据现代心理学,他的人格大概属于“分裂质”,有此种“背反状态”,实是寻常之事。

撇开其矛盾不说,孙原湘于世故人情,也确有不少的议论,是颇为可取的,为所谓的“见道语”。我们今天读了,也仍然不无意义。就是一些组诗,也有不少义理精深、耐人讽味的。如《情箴七首》、《七箴》等。有些拟古之作,则意深语简,足可乱《焦氏易林》。如《拟古谣》:“冤玉作石,破璞自释。心在腹中,何由得白?”又:“月缺蚌瘦,月圆蚌肥。天上人易见,水中人不知。”这都是有味之作。这些诗不乏知者,不复论,别举少被提及的几首。

孙原湘性情较和平,因为身体的关系,于仕途进取,在他那个时代,也算得是不那么汲汲的。他于人生之事,也经过一番思索,并非从书本而来,如经生之辈,不甚关乎痛痒。他的《秋日远眺》云:“草木本无命,荣枯偶然耳。春风吹山青,新绿从头始。”这首诗,与我们都知道的白居易的“野火烧不尽,春风吹又生”,着语有近似处,但立意自别。于生命之荣枯发表较深刻思想的,则是他的另一首《草》:“阅世人如草,青青转眼空。百年能几日,一度又秋风。后碧非前碧,新丛即故丛。如将涓滴水,寄向海涛中。”(见《诗集》卷三十)后四句,可借罗素(Bertrand Russell)的名文《喻老篇》(How to Grow Old)解之:“人生世间,如水注河,始则涓涓然,仄厓夹涧,束之而流;继则起怒涛,过巨石,为瀑布;后波平岸阔,其流亦渐恬;终则旋面望洋,而入大海水,泯焉不复辨,其归于自然,又何恨也!”(An individual human existence should be like a river--small at first, narrowly contained within its banks, and rushing passionately past boulders and over waterfalls. Gradually the river grows wider, the banks recede, the waters flow more quietly, and in the end, without any visible break, they become merged in the sea, and painlessly lose their individual being.)

另有几首诗,则于人生愿欲的矛盾,也有甚深体会。《小蓬莱月夜放歌》云:“我思真作蓬莱仙,呼吸日月吞云烟。寂寞自过千余年,但恐苦乐之趣不在形骸间。如我此乐犹人寰,下方仰视空云山。岂知久坐思径还,铢衣瑟瑟天风寒。从来佳境作是观,未到如在青云端。”(见《诗集》卷二十四)这是说“离境羡境、当境厌境”的道理,凡所追求希望的到手,过不多久,也就餍足寡味了。人生的烦恼,就在于此。

又如《小蓬莱阁次张生眉卿尔旦韵》:“溪山如画登临惯,过后思量尽可怜。”《舟夜》:“人当离别情方见,事到思量味始知。”《情尘》:“人当临去看都好,事属将来愿总赊。”《别绪》:“一生踪迹回思好,万事因缘预定难。”这几句所说,也不脱“羡境厌境”。“人当”两句,尤近于《围城》中人物之所想:“虽然厌恶这地方,临走时偏有以后不能再来的怅恋,人心就是这样捉摸不定的。”是的,我们失去的东西,如往昔的时光,不再住的地方,都永是值得留恋的。

孙原湘生平善病,身体很弱,这似乎是坏事,却也给了他好处,让他的头脑时时清醒。他有首诗题目较长,《舟至召伯埭,忽中寒疾,医药转剧,几濒于危,返里后卧床一月,病起杂述》八首之四云:“人生百妄念,皆是心火成。一病火衰息,百念俱澄清。富贵我所慕,至此薄公卿。殊色我所悦,至此厌倾城。自幸志道坚,能使众虑轻。岂知病稍转,念已微尘生。病乃反近道,不病心煎烹。有药医俗躯,无药医俗情。”(见《诗集》卷十九)写病之悟道,极为亲切,与日本的吉田兼好《徒然草》第二四一段,不妨并观:“病非危笃,未至于死,此时乃习于平生常住之念,而思于存命中成就多事,然后再静修佛道,……而悔年来之懈怠,因思此次若得痊愈,全此一命,当日夜以精进勇猛之心成就此事彼事。”(据王以铸译本)

最后,《天真阁诗》中的咏梅之作,又独标一“伟论”:“梅有真性情,宜放不宜束。梅有真骨干,宜直不宜曲。……世人爱梅花,多昧真面目。取势必偃仰,选枝务蜷局。岂知人工为,已失天趣足。”(见《诗集》卷十六《蒋文肃墨梅卷子》)又《鬲谿梅令·题蕴玉楼主人画梅》云:“我道梅花卷曲是人功,不由情性中。”用意亦正同。所以持此之见,则是他认为:“凡事展必佳,局促则终否。”(见《诗集》卷十二《三月十三日,偕竹桥丈以下十三人泛舟至古石屋,展上巳也,分得以字》)后来著名的龚自珍《病梅馆记》之说,破俗解惑,为一时卓识,推其所本,当即出乎此。龚自珍曾为和他齐名的王昙做过《墓志铭》,极表尊仰,在《己亥杂诗》中又盛赞另一位与他齐名的舒位的诗:“诗人瓶水与谟觞,郁怒清深两擅场。”(舒有《瓶水斋诗集》),于他的诗集,想来也是不容不读的。

作者:王培军

编辑:王秋童

责任编辑:舒明

*文汇独家稿件,转载请注明出处。