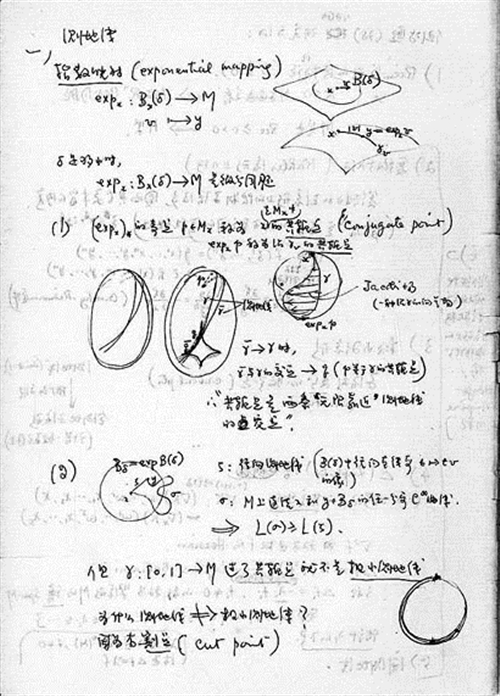

作者1985年讲授黎曼几何(研究生课程)的备课笔记

周克希

第一次人生:数学

我这大半生,粗略地说,是“三十三年数学,三十三年翻译”,中间交叠十年。

在复旦数学系学了五年数学,在华东师大数学系教了二十八年数学(其间有两年去巴黎高师进修黎曼几何),最后改行从事文学翻译工作,跨度不可谓不大。改行的内因,是拗不过自己的性子,我从小喜欢看杂书,在不知不觉中滋生了对文学的兴趣和对翻译的向往。在法国的两年进修生活,则是相当重要的一个外因。巴黎高师是一个汇聚“天之骄子”的著名学府(入学条件非常严苛),我在那里结识的好友,偏偏学的都是文科:Vincent是学文学的,Agnès是学哲学的……整个校园的氛围又是那么宽松而充满人文气息。在这样的环境中,我的思路开阔了,胆子也大了,感到改行做自己真正热爱的事,开始一段新的人生道路,不仅可以,而且是应该的。

但我是公派出国进修,不能说走就走,所以我仍在数学系任教,当教研室主任,当研究生导师。我的想法是,尽管我志不在此,但还是得有若干年的时间努力报效学校才对。此时,有个国际性的学术会议(微分几何、微分方程国际会议)在上海举行,我被安排作半小时报告,在会上宣读了自己的论文。会后反响不错。在高兴之余,四个字在我脑海里挥之不去:急流勇退。人,难在认识自己。我既已认清了自己到底要什么,那就应当适时全身而退。知天命之年,是该走的时候了。走,意味着放弃不少东西,但我去意已决,顾不得那些。

我是个内向的、容易纠结的人。但让我庆幸的是,在人生的重大关头,我没有太过纠结。当时做出的决定,尽管朋友中十个有九个半不赞成,甚至觉得我在“作”,但我至今不悔。恍惚间,我感到自己比旁人多了一次人生。除了数学这第一次人生,我还有文学翻译那第二次人生。

翻译是一种选择:《成熟的年龄》

在高师进修数学期间,认识了金德全,他是柳鸣九先生的研究生,在巴黎大学进修文学。交往一段时间以后,他对我说,他正在编一个“波伏瓦研究”的集子,想让我译波伏瓦的一个中篇《成熟的年龄》。翻译的机遇这么不期然而至,我在感到突然的同时,也有些兴奋。

写数学论文要花费大量的时间和精力,翻译小说只能是“业余”的副业。全部译稿在回国后才完成。波伏瓦首先是个哲学家,她的文字很平顺,味道淡淡的,好像写得一点不着力。这样的文字,很适合初学翻译者“练手”。但我并不敢怠慢,译稿一遍遍修改,一遍遍重抄,折腾了好久才算定下稿来。碰巧这时有幸认识了郝运先生。他看了我的译稿,给了我充分的鼓励,并且对照原文在译稿上作了修改、加了批注。

回想起来,我从他那儿得到的最大的教益,就是“贴着原文译”——就好比钢琴家,首先要学会的是“照谱弹”。这事说起来容易,做起来相当难,郝先生的做法,近乎作坊师傅带徒弟。我至今认为,这是最有效的方法。

1982年下半年,终于把经郝先生修改的译稿托人捎给了德全兄。后来,又将另一份誊写稿直接寄给了柳先生。让我想不到的是,它要等到十年以后的1992年,才能变成铅字收入《西蒙娜·德·波伏瓦研究》。

但比这一切都更重要的是,我作出了一个选择,悄悄地开始了文学翻译这第二次人生。

寻找文字背后的感觉:《古老的法兰西》

回国后不久,徐知免先生写信来,为《当代外国文学》杂志约译中篇小说《古老的法兰西》,并把原书一并寄下。学法语时,读过徐先生编的语法书,一直对他心存敬意。为了不辜负他的信任,我译得很投入,努力去捕捉洗练、生动、白描式的文字背后的感觉。我在床边放一张纸和一支笔,半夜醒来突然想到一个合适的词或句子,马上摸黑写下来。第二天清晨看着歪歪斜斜的字,心里充满欢喜。徐先生收到寄去的译稿后,回信称赞拙译“清新、传神”,使我大受鼓舞。

译文在杂志上发表时,标题被改成了《法兰西风情》。我觉得这个标题非常不合适,写信给徐先生力陈己见。在我看来,作者想写的是“古老的法兰西啊,你这片充满愚昧、无知的土地……”。这种况味,与“法兰西风情”是大相径庭的。但是木已成舟,杂志上的标题是改不回来了。六七年以后,这个中篇被收入《马丁·杜加尔研究》书中时,才恢复了“古老的法兰西”的原名。

尝试粗犷的笔触:《王家大道》

小说《王家大道》,叙述的是一个笼罩在死亡阴影下的故事,它几乎就是作者在莽莽密林中的冒险之旅的写照。小说粗犷雄浑的风格,是马尔罗本人气质的流露,是从他的心灵深处涌现出来的。在他笔下的印度支那密林,蛮荒而诡异;置身于这片神秘浩茫的背景上的人物,刚毅,强悍,但又不时感到死亡的念头在脑际萦绕。这种气质,与我自己的相距较远。翻译过程中,常会感到有些“隔”。在这一点上,译者也许就像演员。本色演员有他的长处,但也有短处——他往往会难以为继。我在心里对自己说,译者得做“性格演员”(能够假想自己是作者或作品中的人物)才好。老是“本色出演”是行之不远的。

深深的怅惘:《不朽者》

1984年初在校图书馆看到都德的长篇小说L’immortel(《不朽者》)时,不由得动了心。都德的短篇小说《最后的一课》,可以说是尽人皆知。他还写过十来部长篇,译成中文的却好像只有《小东西》等两三部。都德小说的文字,笔端饱含感情。这种无所不在的感情,在好些作品中都表现为“含泪的微笑”、蕴藉的幽默,而《不朽者》却以磅礴于字里行间的激愤为基调,即便说是嬉笑怒骂皆成文章,也总让人感到笑声、骂声背后的那份沉郁和酸辛。我想尽力传达这种激情,于是按照傅雷的说法,逐段逐句地揣摩,假如(当然只是假如而已)都德是中国人,他会怎么下笔。

我译得很投入,但很缓慢,直到四年以后才完稿。这四年间,家里发生了两次重大的变故:1986年6月母亲病故,1988年初父亲病重住院。全书翻译的最后阶段,正是父亲生命的油灯即将燃尽的阶段。除夕夜,我在瑞金医院的病房里跟父亲一起吃了年夜饭。第二天,大年初一阴冷的早晨,尽管外面鞭炮放得正热闹,我的心却感到压抑、凄凉。就是在这么一个早晨,就是在这么一种心情下,我译完《不朽者》的最后一个章节,在留下年迈双亲手泽的译稿末尾,写下了“译毕于二月十七日,年初一早晨”这几个沉重的字样。二十天后,父亲去世。这部见证了我的忧伤的译作,本身也命运不济,又过了五年才得以面世。

记得刚开始曾试译千余字交出版社,总编看后据说当即拍板,编辑室主任第二天就和我签订了翻译合同。饶是如此,译稿还是命运多舛。其间,出版社一度建议将它收入都德小说选集,但我太想在译文社出一个单行本了,所以没接受这个建议。还有一种意见认为书名“不朽者”太不吸引眼球,最好能改换一下,我也没有同意。

《不朽者》终于成了我这个初学者的第一个单行本(没收入译丛的)译作。但1984年起译,1993年出书,又是一个十年。

友情链接 |

| 国家互联网信息办公室 | 上海静安 | 上海秀群 |