有时候,一部电影会出现两个甚至更多的版本,原因仅仅是因为导演拍了太多的胶片。

王家卫是个中翘楚。他拍《春光乍泄》,把关淑怡带去阿根廷,结果出来的片子里根本找不到女主角的影子。他拍《东邪西毒》,废掉的胶片够刘镇伟倒腾出《东成西就》,过了15年,他号称重剪了“终极版”的《东邪西毒》,是不是“终极”很难说,不过当年苦闷看不懂的文艺中青年们倒是纷纷表示动过剪刀的新版“清楚明白”了。

本报记者 柳青

本月底,传奇的歌剧电影《曲终梦回》最新4K修复版将在香港电影节放映。下月初,《银翼杀手》又将在英国和欧洲大范围上映,这部完成于1982年的电影,继发行“十周年纪念版”、“25周年特别版”之后,面世的第四个版本。

因为有剪辑这桩事,一部电影总能在原有的基础上微调修改之后以“新片”的面目再度出现在公众视线里。随着时间推移,当我们谈论一些老电影时,不免会陷入电影版本学的考据迷思,对狂热的电影迷而言,比对每个版本之间微妙的差别,从中揣摩导演的趣味并想象这部电影曾在公共空间里经历过的曲折,成了一门学问。

其实,“导演剪辑版”这个概念的提出是制片厂酝酿的商业借口,初衷是为了在公映周期结束后,让DVD和蓝光碟卖得更好。但确实,二度(甚至三度、四度)剪辑对于导演而言是莫大的补偿。特吕弗导演在《日以继夜》里有过这么一段自嘲:“电影开拍前,我雄心万丈,打算要拍一部杰作。拍到中途,我沮丧,焦虑,想着能顺利拍完就谢天谢地。”电影因为它巨大的金钱投入和面向大众的商品属性,创作者不得不面临局限、约束,和不能避免的遗憾。我们看到的“导演剪辑版”,有时候未必会比公映的版本更好,而创作者未竟的野心和电影这种艺术形式天生具有的巨大灵活性,才是真正值得揣摩的。

《银翼杀手》,一场看不到头的拉锯战

30多年时间里反复剪辑制造出的6个版本,是一个导演在电影制作所不能避免的局限和他内心表达愿望的无限之间的拉锯战。

《银翼杀手》是导演雷德利·斯科特的一块心病,今年4月3日,又一个全新的导演剪辑版将诞生,并且在英国等欧洲国家重新上映。自1982年以来,斯科特至少三次重新剪辑了这部电影,每一次对剧情框架、人物动机和整部影片气质进行微妙调整。在导演带着自恋嫌疑的强迫症的驱使下,这部电影成了一部保持在未完成状态的作品,一次次地被修补,一次次地归来。

《银翼杀手》在1982年上映时就有三个版本,最初是一个试映版,制片人不满意结局,要求斯科特修改出一个大团圆的喜剧版,并且配上男主角德卡的旁白音,因为担心没有必要的“解释”,观众会看不懂。在制片人的干预下,公映的《银翼杀手》又分美国版和国际版,两个版本时长只差一分钟,但国际版保留更多暴力画面和有攻击宗教嫌疑的台词。这部电影是个惨烈的商业失败案例,首周票房不佳,之后遭遇《外星人ET》的冲击,在影院里只放了几个星期就被撤片。其后的几十年里,斯科特对旧作不断的修整,在某种意义上是他难以释怀的感情的一种宣泄,借着“修整版”和“剪辑版”重回公众视线的《银翼杀手》,每一次都仿佛是一部新的电影。

1992年,《银翼杀手》诞生十周年,电影修复家迈克尔·阿瑞克根据斯科特的导演笔记和从片方发现的被剪掉部分的胶片,修复出“十周年纪念版”,这个版本去掉了德卡的旁白,恢复试映的初剪结尾,添了一段德卡的梦境,他梦里的独角兽和警察送他的剪纸独角兽呼应着暗示德卡是个复制人。这个修复版更忠实于菲利普·迪克的原作《机器人会梦到电子羊吗?》,而实际上斯科特从来没看完那部小说,他并不关心原作围绕“身份迷惘”展开的阴郁思考,反而是爱德华·霍珀的画给他的启发更大,他迷恋的是暴力和黑暗塑造的后现代大都会美学。

斯科特对“十周年版”不置可否,到了《银翼杀手》25周年时,他亲自主持了这部电影的数字修复,并修改出一个号称“最终剪辑”的版本,对比上一版,这次改动的情节和细节很少,而是强化了大部分的视觉效果。但这个号称的“终结版”并不能让斯科特停下重新剪辑的冲动,将在下个月3号再度公映的又一个剪辑版是不是一部新的电影,以后会不会有更新的剪辑版,只能走着瞧。唯一确定的是,在30多年时间里反复剪辑制造出微妙差异的各种版本,是一个导演在电影制作所不能避免的局限和他内心表达愿望的无限之间,永无休止的拉锯战。

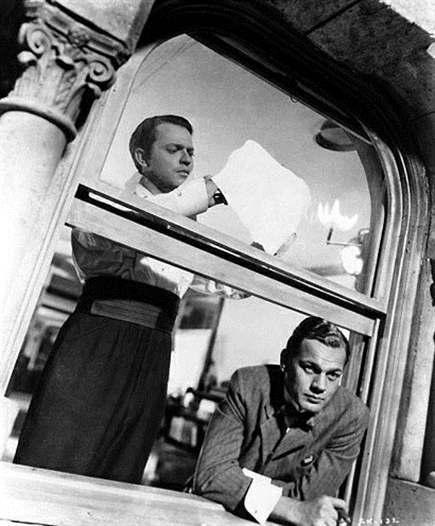

奥森·威尔斯(左)在《公民凯恩》中

奥森·威尔斯和“剪刀手”的恩怨

这是威尔斯的电影具有的特殊吸引力,在这些“半途失控”的影像里,存在于其中的错愕和断裂构成了它们伟大迷人的一部分。

奥森·威尔斯的电影履历表大致要分两张写,一张是“按照他的意愿拍成的电影”:《公民凯恩》、《麦克白》、《奥赛罗》、《青春泉》、《不朽的故事》、《午夜钟声》、《赝品》和《<奥赛罗>拍摄纪录片》。另一张是“那些惨遭篡改剪辑的遗恨作”,这张单子上包括了他最为人熟知的那些电影:《安倍逊大族》、《上海小姐》、《阿卡丁先生》、《历劫佳人》、《堂·吉诃德》、《全部属实》、《陌生人》、《深渊》和《风的那一边》。

事实上,关于威尔斯导演的电影版本考据,是一个电影史没法回避的大课题。这个人26岁拍出《公民凯恩》,用他自己的话说,一开始就站在巅峰。有才,任性,而为此付出的代价是“一生在走下坡路”(也是他自己说的),或者更确切地说,他的大量作品没来得及完成就被篡夺,他和他的电影成了制片人剪刀下的牺牲品。

1942年,27岁的他浑浑噩噩地在巴西采风,在南美的烈日下醉生梦死,全然不知道《安倍逊大族》被剪得面目全非。完成于1955年的《阿卡丁先生》有若干流通版本,但没有一个是威尔斯想要的模样,距今最近的一个所谓的“完整版”,是把能发现的这部电影的片段缝合在一起,此举完全违背导演本人对剪辑的理解,他认为素材的细节选择和节奏把握是电影的灵魂,而不是死蠢地做加法。1958年,威尔斯迎来他最心碎的一次创作,《历劫佳人》的初剪完成后,他写给制片厂几十页修改备忘录,然而没人理睬这个脾气不好的胖子,他只能坐视电影任人剪裁,就像电影里玛琳·黛德丽对他说的台词:“你的运气用完了,没有将来。”我们看到的《历劫佳人》有一个惊天动地的长镜头开场,但很难说全片是威尔斯想让人们看到的样子。或许这也是威尔斯的电影提供的特殊的吸引力,在这些“半途失控”的影像里,存在于其中的错愕和断裂最终构成了它们伟大迷人的一部分,让人觉得这些电影是开放的,而导演内心的激情和渴望则像一条永恒流动、捉摸不定的河流。

将在今年香港电影节放映的最新修复版《曲终梦回》

一个声名狼藉导演的“平反”

最新修复版《曲终梦回》把当年被制片人剪掉的第三幕恢复,让这支关于艺术家在情爱和时间中鏖战的咏叹调以它完成时的本来面目再现。

1960年的《偷窥狂》现在被公认是把弗洛伊德理论引入电影界并且改变电影理论史的一部里程碑作品,但在它刚完成时,导演迈克尔·鲍威尔成了众矢之的,饱受各方口诛笔伐的他在老家英国根本没法继续工作,只能旅居国外。那个年代的电影保护观念和保存意识都还欠缺,大量作品散佚,至于鲍威尔这样“声名狼藉”的导演,他的电影更是残缺到全英国几乎找不出一个拷贝,属于“看不见的电影”。

情况在1970年代初改观,斯科塞斯和科波拉这群“新好莱坞”的生猛后生公开表达了对鲍威尔的敬意并且希望和他合作,让这位老导演在英国本土被重新“挖掘”。英国评论界和电影史学界为了补偿多年对鲍威尔的冷淡和奚落,着力寻找他之前的电影,尤其是那些没有进入公映渠道的完整版本。1985年,英国电影资料馆发现并完成修复了1943年的《百战将军》,那是一个长达163分钟的原始剪辑版,鲍威尔把战地风云、男性情谊和战场罗曼史等等以英国式幽默杂烩在一起,用饱满的音乐和艳丽的技术彩色制造了一部非典型的战争喜剧,它的修复和重映完全地扭转了他在评论圈的声誉,被追封成英国电影界的天才和技术彩色领域的大师。

斯科塞斯是鲍威尔的热情拥护者,在他的奔走和支持下,鲍威尔的《红菱艳》、《黑水仙》和《曲终梦回》在过去的几年里相继被重新修复。即将在今年香港电影节期间放映的最新4K修复版《曲终梦回》,它繁复华丽的美术设计和挥霍的视听处理都让人震惊,全新修复版本最难得的是把当年被制片人剪掉的第三幕恢复,让这支关于艺术家在情爱和时间中鏖战的咏叹调以它在1951年完成时的本来面目再现了。

《百万法郎》,导演:勒内·克莱尔

翻译是个大问题

1931年的法语音乐片《百万法郎》在英国上映时,加了两个趴在天窗上偷窥的流浪汉,他们全程给观众解说到底在演什么。

语言障碍在默片时代不是一个大问题,导演迈克尔·鲍威尔曾经形容默片是一种“国际通行的货币”,跨国发行需要解决的只是更换字幕卡。1920年代有敏锐的评论家提出字幕卡的翻译不当会破坏一部电影的完整感,但“语言”这个问题真正成为挑战是在有声片兴起后。1920年代末、1930年代初,一时风行过同一部电影拍摄若干个语种的版本。

希区柯克在1930年拍摄的《谋杀》用两套班底拍了两个版本,一个是通行的104分钟英语版,另一个送到南美发行的阿根廷版本则是94分钟。类似的还有让玛琳·黛德丽登上巅峰的《蓝天使》,导演斯登堡同时拍摄了英语和德语两个版本。丹麦导演德莱叶的第一部有声片《吸血鬼》是德国投资,在法国拍摄,为了兼顾各方,就同时制作出英语、德语、法语三个版本。因为预算的钱不够凑齐三个班底,而整个剧组没几个人能熟练掌握三门语言,所以这电影拍得跟默片差不多,尽可能让演员少开口,但凡有演员讲话的场景,一式一样拍三条,让演员模拟三种语言发音的口形,最后靠后期配音完成。

并不是所有的导演都像德莱叶这么费劲较真,弗里兹·朗的《凶手M》图省事,国外放映的版本是在德国母语版的基础上直接配音,结果被当年的英国影评人鄙视,因为两种语言天然存在的差异,演员的嘴型、语气和表情完全对不上。

除了套拍不同语种的版本,当时的制片人还拍脑袋想出一些“奇葩”的办法。最让人叫绝的是勒内·克莱尔的音乐片《百万法郎》,这电影在英国上映时,既没有翻拍英语版,也没有后期配音,保留着全部法语对白和歌曲,但加了两个趴在天窗上偷窥的流浪汉,这两个说英语的“偷窥狂”串联起整部电影,全程给观众解说到底在演什么!

电视台版《教父》是一部科莱昂家族编年史

为电视台制作的版本

为了把不同级别的电影修改成普适级的家庭电影,于是诞生了一大波特殊的“洁本”,《超人》、《星际迷航》、《大白鲨》和《教父》都在此列。

1950年代商业电视兴起,被认为是电影遭遇的“劫数”,电视把观众从电影院拉回到自家客厅里。为了面对严峻的现实,当时的好莱坞几大制片厂开始把各自出品的电影重新剪辑成卖给电视台播放的“特供”版本,主要是删减暴力和情色镜头,“净化”台词,概括说就是把分在不同级别的电影统统修改成普适级的家庭电影。于是诞生了一大波特殊的“洁本”:克里斯托弗·里弗主演的三部《超人》电影,《比利小子》、《星际迷航》、《大白鲨》、《录影带谋杀案》、《中途岛海战》等热门电影和卖座片都在此列。

电影公司提供给电视台的版本因为剪掉了“儿童不宜”的内容,片长会缩水,为了凑到和影院放映版差不多的长度,就拆东墙补西墙,把公映版里剪掉的部分再贴回到电视版里,调整情节顺序,甚至把整个叙事结构改动。最出名的例子是科波拉的《教父》,电视台播放的《教父》是组合了电影《教父》和《教父2》,把插叙的电影情节重新排列组合成顺叙的科莱昂家族编年史。相比原版,这部电视电影当然是面目全非的,而讽刺的是,《教父》被供上神坛后发行的各种纪念版DVD,恰恰是从那个不伦不类的电视版里寻找并弥补了很多在电影里已经被剪掉的部分。可见电视是把双刃剑,有些时候它确实很混蛋地伤害了电影,但与此同时电视比电影更宽容的容量又为一部分电影提供了特殊的庇护。不少导演曾在剪辑出一个适合影院放映的版本之外,制作一部长度和容量更从容的迷你剧给电视台播放,英格玛·伯格曼后期的很多电影是这样,包括《面对面》、《婚姻场景》和《芬妮与亚历山大》,弗朗西斯科·罗西的《基督停留在埃博里》和夏布洛尔的《双面间谍》也是这样。可惜的是,当年提供给电视台播放的迷你剧在时过境迁以后,绝少发行过DVD,有机会看过的人其实是很少的。

他们拍了太多的胶片

雅克·里维特的电影片长能让制片人变脸色。在拍《朱莉和赛琳去划船》前,制片方强行要求把“电影片长不超过两小时”写进协议里。

雅克·里维特是典型拍片刹不住车的导演,他的电影的片长能让制片人和影院经理都变脸色。在拍《朱莉和赛琳去划船》前,制片方强行要求把“电影片长不超过两小时”写进制作协议里,当然,最终出现在电影院里的成品有185分钟。他的成名作《疯狂的爱》公映版是制片人修改过的2小时版,而在巴黎首映的导演本人的剪辑版则有252分钟,好在后来通行的DVD是他初剪的长版本。他的代表作《出局》长达13个小时,不可能在影院放映,所以1971年的公映版剪短到260分钟。电影理论家乔纳森·罗森鲍姆比较过长短两个版本的区别,因为节奏的不同,同样的镜头在不同的版本里有着孑然不同的内涵与表现力,有意思的是,他觉得13个小时的版本反而因为它的自在从容,让人忘记了它的“长”,看起来比刻意剪短的那版轻松得多。

约翰·卡萨维茨是拍摄和剪辑都很任性的导演。他交给片厂的剧本定稿在片场分分钟被推翻,他把现场交给演员,放任即兴的台词和表演如河流流淌,他拍电影的过程,是一段挥霍的漫游。他要坐在剪辑台上看到冲印出来的胶片,才开始思考他需要一部什么样的电影,面对过分充裕的素材,他的剪辑又是一次次开放的创作。他那些广为人知的作品,《影子》、《面孔》、《夫君》和《受影响的女人》都有两个甚至更多的版本,这些版本彼此间的差异大到完全是顶着同一个名字的不同电影,而这些看上去千奇百怪的版本都是他自己剪出来的。

友情链接 |

| 国家互联网信息办公室 | 上海静安 | 上海秀群 |