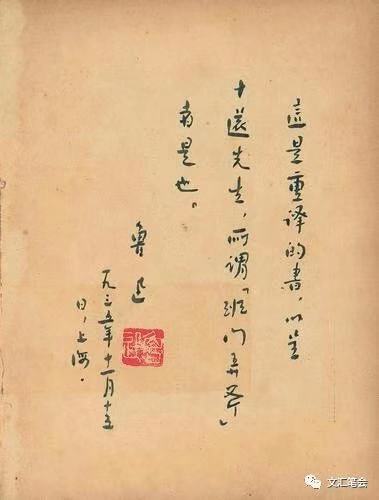

鲁迅在其译作果戈理《死魂灵》上给孟十还的题字。本文配图均选自上海宝山区图书馆“文心灿烂——中国近代学人手迹展”

开幕式的那一刹那,我站在展厅里闪过很多很多思绪,周围站满了来宾,我站在话筒前念发言稿紧张出一身汗来。在不少场合说过不少话了,这次的紧张是我始料未及的,或许因为这是我梦想了多年的展览。

我是在念初中的时候喜爱上阅读文学作品的,从而开始崇拜鲁迅、崇拜巴金,崇拜许多在中国近现代史上那些如雷贯耳的名字,直到25岁发表第一篇散文,我就期待有朝一日能够运用所学,为他们做一个手迹的展览,这一晃竟然有了十五年。这十五年的过程并不容易,遇上一件中意的手迹一点不简单,求之若渴的往往求之不得,尤其想要的尤其要不起。我见过张伯驹的一篇诗词稿,比黄豆大不了多少的毛笔字足足写了四百多个,画面参差错落,有丈山有尺树,有寸马有豆人,卖家应急的价钱一降再降,而我仍然无法企及,没两天工夫,京华老名士的这朵青莲入川了,只能随它去了。我见过俞平伯的一页昆曲谱,“文革”后抄了寄给张充和的,两只手掌那么大的油纸上,老作家颤颤巍巍仔仔细细写下的一段清音,成了拍卖场上的明珠,惹来一场风雅的争夺战,只能随它去了。我见过冰心写给巴金的一封信,圆珠笔蓝蓝的油迹渗满对友人深深浓浓的情谊,偏偏拍卖场上买家的热情更深更浓,深得浓得叫人无法静气宁神,只能随它去了。

好在十五年兜兜转转,收获总算有些,气力不致白费。这次的展品不算多,40多件,是要向陈子善和王金声两位老师致以谢意的,他们无私借给了我鲁迅、钱锺书等四位学人的手迹用于展出。鲁迅的是一本书,1935年他翻译俄国作家果戈理的代表作《死魂灵》,同年11月15日在上海题赠十还先生,“这是重译的书,以呈十还先生,所谓‘班门弄斧’者是也。”鲁迅在书上写道。十还即孟十还,是作家、是翻译家,《鲁迅全集》里收了不少鲁迅写给他的信。鲁迅不懂俄语,这本《死魂灵》是将德译本作为底本,再参照日、英译本完成的,“重译”的意义即在此处,而孟十还留学过苏联,是个俄语通,翻译普希金、果戈理等俄罗斯文学家的作品全是从俄语直接翻译,所以鲁迅又说了“班门弄斧”。鲁迅长孟十还27岁,题赠用语对这位晚辈充满谦虚、充满真诚,看得出鲁迅对他格外器重。鲁迅原计划约孟十还一起陆续翻译出版六卷本《果戈理选集》,包括《狄康卡近乡夜话》《密尔格拉德》《鼻子及其他》《巡按使及其他》《死魂灵》(第一部)和《死魂灵》(第二部),鲁迅这本译的是《死魂灵》第一部,1935年11月由巴金创办的文化生活出版社出版。遗憾的是随着1936年鲁迅病逝,这个计划最终只完成了这部《死魂灵》和孟十还译的《密尔格拉德》。

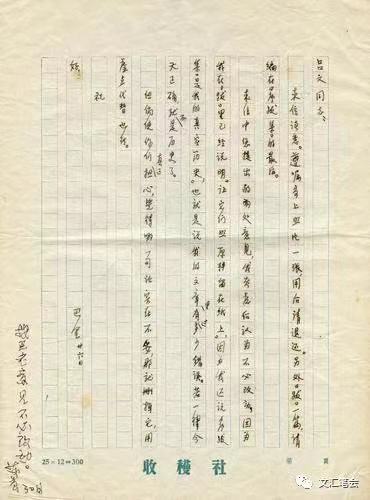

我将展览分为了三个板块,“尺素留声”展出的是书信,其中有巴金写给花城出版社编辑吕文的信,其时花城出版社在为巴金出版一本《序跋集》,出版过程中,编辑提出两点意见,大约是要请巴金修正文中过去一些在今天看来错误的想法,巴金回复说让它们照原样留在纸上,因为《序跋集》是他的真实历史:“也就是说我的文章里有过多少错误。若一律今天正确,就不是历史了。”老作家的固执和真挚可见一斑。花城出版社当年主持工作的是苏晨,他在这封信的信末加了一句话,说“按巴老意见不必改动”。

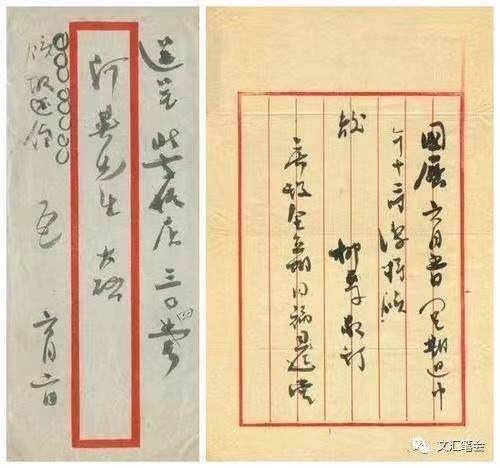

《序跋集》在1982年3月出版,出版社赠送了巴金精、平装各三十册,扣除税款等费用后,再次按巴老意见,直接将其余稿酬全部捐给了中国现代文学馆。有柳亚子写给阿英的信,柳亚子请阿英6月5日星期天中午十二点一起吃餐饭,“席设金鱼胡同福寿堂”。信写在1949年6月2日,全国第一次文代会前,柳亚子的《北行日记》中1949年5月28日至6月15日这段时间恰巧缺失,查阿英日记1949年6月5日倒做了记录:“午,至福寿堂赴亚子宴。晤齐燕铭同志,托其转达关于沪上来人事。齐白石亦在座,年已八十九,但精神甚佳。徐悲鸿先生亦来。”看来京城这顿饭十分文艺。

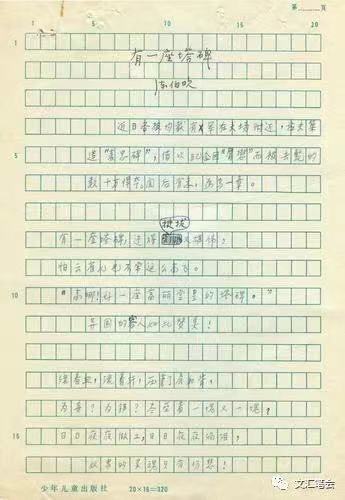

“笺纸寄情”展出的是书画、手稿和著作,有一件陈伯吹的诗稿《有一座塔碑》,写的是1937年“八一三”淞沪抗战后,敌人在上海大场镇拆了当地的文昌阁建造侵略军“表忠碑”的事,诗里尽是他对敌人的愤怒、憎恨,和对未来美好的期盼:“有一天,那一座塔碑,倒了,倒了,几堆乱石,一溜灰尘,海燕翅膀下的暴风雨交响着‘崩溃!崩溃!’起来!没有了奴隶!也没有伤悲!”这首诗最初发表在1938年12月27日的《文汇报》上,署名“天风”。1980年《中国四十年代诗选》征集组写信给伯吹先生,跟他约几首早年的诗,伯吹先生寄去了六首,待到1985年出版,书里只选用了两首:《新小儿语——纪念民国三十六年(1947)的贫苦儿童节》和《无尽的怀念——陶行知先生逝世三周年纪念》。虽然伯吹先生跟征集组说“如不合用,恳请挂号退还”,那剩余的四首依然早早被编辑一撕为二,扔进了废纸堆,好在某位有心人保存了下来,才让我们在今天再次见到这一首诗。

两个板块中还有茅盾对鲁迅名句“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”含义作详细阐述的书信,张元济与友人谈论“八一三”淞沪抗战时生活状况的书信,俞平伯的词稿,陆小曼的画,等等,都生动、儒雅、朴实、厚重,所表现出的文词和艺术的魅力,都闪着光芒、透着温度,震撼人心。不过缘由我是宝山人,四十年生于斯长于斯,在我心里最有意义的一定是第三个板块,“宝山墨影”。展厅最显眼的一面墙展示了七名宝山历史人物的手迹,除去陈伯吹,另外每一位也在中国的近现代史上留下了深刻的痕印,如袁希涛、袁希濂、袁希洛三兄弟。

展厅的北面有一张小桌子,放着一本留言簿,那天我随意翻了翻,有位叫竺妧的二年级小学生写得极有趣味,她说:“鲁班在二年级上册语文书上提到过。鲁迅写了很多书。我希望鲁迅和鲁班还活着。我们小学生也要好好学习天天向上。2019年6月30日。”这个准备了十五年的展览,那一位位杰出的学人,那一幅幅有了岁月的字,如果能令今天的小朋友们有所触动,对他们有所启迪,在他们的心里留下文化的种子,日后能如同这个展览的名字那般,“文心灿烂”,那真是美好的收获。

作者:唐吉慧

编辑:范菁

责任编辑:舒明

*文汇独家稿件,转载请注明出处。