若论江南春天的花事,分布范围最广、种植数量最多,也最令人震撼、壮观的,无疑当数油菜花了。看油菜花也因此成为仲春季节弹眼落睛、趋之若鹜的一大时尚。然而在众多看油菜花的人群里,尤其在那些孩子们中间,恐怕少有人会在意和关注油菜花的果实——油菜籽。在我的童年和少年时代,油菜籽榨出的产品菜油,几乎对每一户人家来说,都是比油菜花紧要和金贵得多的宝贝。

柴米油盐酱醋茶,上世纪七八十年代,茶差不多是划入奢侈品范畴的,而剩下的六件事当中,油,准确说是菜油,不仅售价最高,也是衡量生活质量的一杆标尺。

“炒菜要油,耕田要牛”,曾是家喻户晓的民谚;“人是铁饭是钢,不沾油星嘈得慌”,亦乃老一辈的口头禅。而形容一户人家的相对殷实,往往不说财产如何(那时其实也没有多少财产),一句“做人福气真当好,放个屁都油晃晃”,即一语中的。菜油的珍贵是如此,对菜油的珍惜同样如是。用蘸点菜油的棉花在锅底一擦,然后下锅炒菜,为不少人家待客时的标配;“油瓶倒了都不扶”,则是最不可原谅的败家子行为了。

说不清什么时候江南开始食用菜油的历史,但菜油与江南人饮食的休戚相关和息息与共,却是人人皆知的常识。这样的息息相关和休戚与共,除了菜油既鲜冽又浓醇的芳香,让人远远闻之便味蕾涌涨、肠胃骚动外,亦源自菜油作为一种主调料吊鲜增香、润肠护胃的饮食习惯和人体需摄入一定植物脂肪、植物蛋白的营养维系。苏菜、沪菜的浓油赤酱是一个佐例,在霉系列、臭系列为主打的绍兴、宁波地域,或蒸、或炖、或煮、或煎,若少了一份菜油的吊着、护着,甚至连下咽都会有点艰难。

本来,在插根筷子也能抽芽的江南地域,多产菜油并不是困难的事,但在“以粮为纲”的年代,一来油菜的种植面积受到严格限制,二来粮、油、棉等实行硬性的统购统销政策,即使是受国家定额供应的城镇居民,每人每月也只有二到三两的菜油。因菜油引发的轶闻或故事,亦不胜枚举。

我的一位生活在四明山区的表叔,人壮得如一头牛,但相貌实在对不起观众,眼细、鼻塌、嘴翘,顶上又是一头癞发,三十好几了还一直打光棍。忽一年表叔突然来我家做客,让人大跌眼镜的是他身后竟跟了一个年轻又标致的新娘子。事后我们才得知,表叔的这份艳遇起自他到大队的榨油坊做榨油工后。那天表婶去榨油坊办事,正遇上光着膀子起劲用撞油锤榨油的表叔。见有美女进来,表叔极尽搭讪、阿谀之能事,但表婶皆不为所动。无奈之下表叔急中生智:“嫁给我,保证你家有油吃!”说完表叔又顺手递去搭在油车上浸满了浓浓菜油香的那件褂子,“你闻闻,床上放着这个褂子,你夜夜都能睡到大天亮。”

表婶的终于嫁给表叔,不知该算是喜剧还是悲剧,但那时在我老家一带,毛脚女婿第一次上门拜访丈人、丈母娘,拎两瓶新打的菜油,是再穷也得遵守的规矩。

就像没有月亮的夜晚并非一团漆黑,依然有星光闪烁一样,虽然在那个年代关于菜油的记忆,多的是困顿、无奈以至酸楚,但同样是菜油,它也给我们带来难忘的惊喜、热闹以及近乎奢侈的嗅觉、味觉盛宴——那便是一年一度榨菜油的季节。

上世纪七八十年代,位于杭州湾畔的浙东一带农村,传统的手工榨油坊、打油铺已基本绝迹,轧籽榨油几乎都需到镇上的国营油厂统一加工。我老家小镇的油厂是当时全县规模最大的,承担着方圆百余里农村轧籽榨油的任务。也因为有这家油厂,每年五月底六月初的十多天时间,便成为我们小镇人饕餮油香大餐的节日。用油厂负责出黑板报的“四眼”小李的说法,那些日子“梦都浸在油里,每个毛孔都冒着香”。

起先是一两条载着油菜籽和盛菜油的水缸、铅桶、木桶的农船,停在油厂面前的河埠旁,慢慢这样的农船有了四五条、七八条;接着,息了近一年的榨油机,骤然迸吼出雄浑的轰鸣。最多也就两三个小时,一股浅浅的、薄薄的香,带点青草的鲜涩、掺些泥土的微腥,淡淡稠稠,圈圈弥漫,再渐渐深厚起来。很快,阵阵阳光般暖烘甜腻和炭火样热灼浓烈的香,盖过鲜涩、化却微腥,在整个镇子淤合、漂荡、流淌……

河道里的农船愈候愈多,排成了望不见尾的长队;轰鸣的榨油机连日连夜响着,未曾有片刻的停息;河埠边的道地里、河沿旁的石坎上,一桶桶刚打的菜油在阳光下闪着金黄的光;那暖烘烘、热灼灼的浓香习习洇漫、袅袅升腾成朵朵香的云雾。当前来榨油的农户或抬或挑,将桶里的油倒泻在船上盛油的水缸中时,那淤合、漂荡、流淌着的浓香,更肆意升浮、堆积、涌动成层层香的云幔了。在这样的云雾和云幔里,每一缕的呼吸是香,每一声的发音是香,每一个的动作是香,甚至吃饭、喝水、咽唾沫,无一不是香,以至最后我们终于闻不到香、品不出香了。

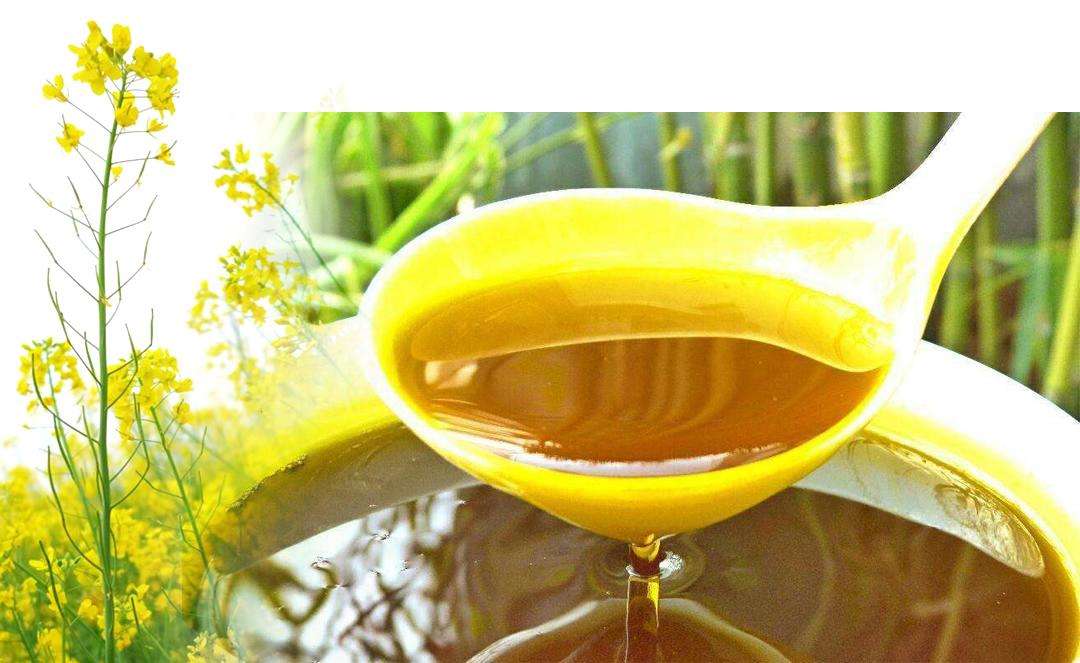

若干年来,每当有新菜油上市或乡下的亲戚送来一二瓶新打的菜油,我总有点缱绻和亢奋。如果说那开遍田野和山坡的油菜花,是江南视觉盛宴的话,那么浓缩了油菜花的色泽、结晶了油菜花香气的菜油,则无疑是江南嗅觉、味觉的精灵和极致。温山软水的江南,因水而曼妙、水灵,也因菜油而丰腴、旖旎。

作者:陈荣力

编辑:李伶

责任编辑:舒明 安迪

*文汇独家稿件,转载请注明出处。