在乡间深秋的细雨里与姨外婆分别的时候,我贴近她的耳朵大声嚷道:“再过十个月,我会再来看您,来过您102岁的生日。”

大多数老人都习惯用“不知道能不能活到那时候”来回应关于下一次见面的预约。我的姨外婆不需要那样的悲观,更不需要那样的客套。她轻松地站立在我的面前,用一如既往的微笑看着我。那是充满智慧又充满自信的微笑。那是面向“下一个生日”的微笑。她显然非常清楚自己旺盛的生命力会将她带向哪里。

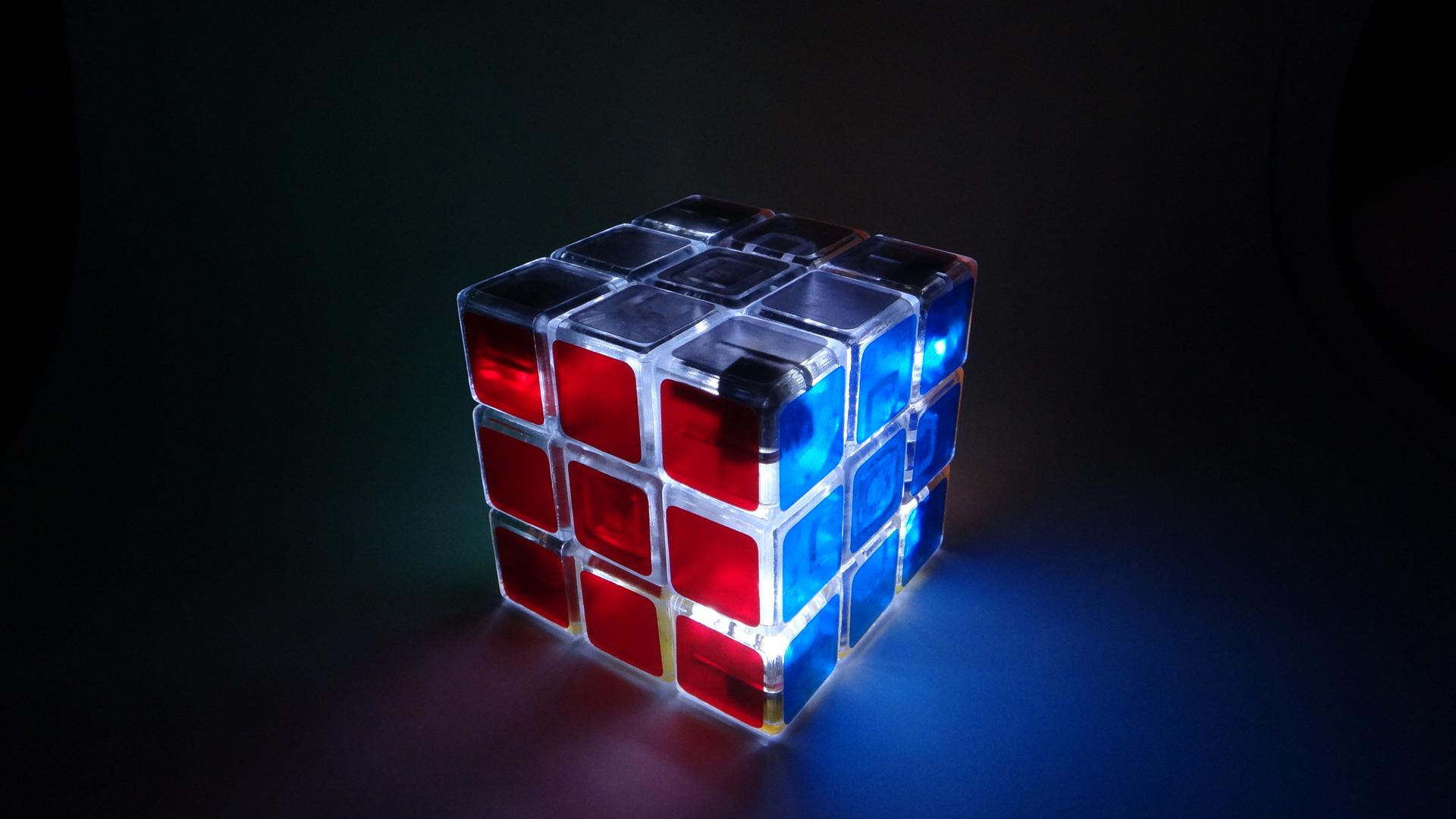

我总是说好奇心就是生命力。这是姨外婆教给我的人生哲学。我每次去看她的时候,她总是要问我很多问题,其中的绝大部分都不是“关于我”的主观的问题,而是她认为我应该知道标准答案的客观的问题:比如她94岁那一年在县城一家书店里买到的那一套《沈从文文集》是不是权威的选本?比如在她手里翻转了三十年的魔方怎么才能够对出所有的六面?比如哪里还能找到更具挑战性的数独?……这不像是一个“农村妇女”应该问的问题。这也不像是一个“百岁老人”应该问的问题。

我也总是说幽默感就是生命力。这也是姨外婆教给我的人生哲学。每次去看她的时候,我都会对她在语言上的表现有很高的期待。这不仅因为我一贯喜欢通过语言表达的质量去检测人的身体状况,还因为姨外婆的语言总是带给我巨大的享受,而且是感官和精神上的双重享受:它总是那么简洁,总是那么优雅,总是那么精准……而最重要的,它总是那么幽默。这好像不是属于一个“农村妇女”的“总是”,这好像也不是属于一个“百岁老人”的“总是”,而我已经在湖南的农村生活了一个世纪零一年的姨外婆总是用她的语言让我这个以苛求语言著称的写作者顿开茅塞、豁然开朗。在她的面前,我自己的语言也会立刻变得简洁、优雅、精准和幽默。

这一次走到她身边的时候,我首先注意到的还是她刚刚放下的魔方。这让我为她不屈不挠的好奇心而骄傲。因为没有预约,她开始对我的到来显得有些诧异。但是她很快就恢复到常态,马上又开始向我提问。她的第一个问题出乎我的意料:她问像她这样的一个人为什么能够活这么久?她说她的眉毛不浓,耳朵不大,长的是“一副败像”,她的长寿完全“不合理”。“阎王爷肯定是出了错。”她用很有把握的语气说。

姨外婆的听力已经很差,而她的视力却好得出奇,因此我们交流的方式通常是她口头提问,我写下回答或者我写下问题,她口头回答。我当然没有能力回答连阎王爷都会出错的难题。于是,我写下了自己对这“不合理”的对策。“这个世界上‘不合理’的事情实在太多了,”我这样写道,“您应该学会迁就。”

姨外婆笑得前仰后合。但是笑完之后,她变本加厉,说自己的长寿“太不合理”。

我们就用这“口头加书面”的特殊平台愉快地交流,话题从物质到精神,从天南到海北。在交流即将结束的时候,姨外婆的长子插话说他母亲现在除了正常的养老金之外还享受百岁老人的特殊津贴,每个月的钱怎么用都用不完。

这关于她经济状况的爆料让我忍不住给姨外婆重新划定成分。“您现在已经变成了‘富婆’。”我这样写道。

被戴上这样一顶时髦帽子的姨外婆又笑得前仰后合。接着,她靠近我的耳朵,悄悄地说:“可惜发财发晚了。”

姨外婆的幽默回答引得我抱着她一起大笑起来。接着,我又大声嚷着告诉她,以前我只知道出名要趁早,没想到发财发晚了也很“可惜”。

十年前,我写过一篇题为《外婆的〈长恨歌〉》的短文,介绍我有着惊人记忆力的外婆。这篇文章后来被包括《读者》在内的许多报刊转载,流传较广。那时候,我的外婆已经是93岁高龄,却仍然能够一字不漏地背诵出包括《长恨歌》在内的无数古代文学作品。我称外婆是这个特殊项目上的“中国第一人”(尽管她终身的最高职称也只是“家庭妇女”)。在那篇文章里,我也第一次提到了外婆“长期生活在中国社会最底层”的妹妹。外婆在97岁的时候离世,“中国第一人”的桂冠自然就应该落到她妹妹的头上。这对姨外婆是当之无愧的荣誉:因为她也能大段大段地背诵出许多的古代文学作品;更因为她正在朝着102岁的生日平静地走去,还在继续拔高这“中国第一人”的标准。

三十七年前,我这个北京航空学院计算机科学与工程系的学生利用大学阶段的第一个暑假去姨外婆生活的湖南宁乡乡村做社会调查。从那时候起,我与姨外婆就开始有了高端的接触。那时候,中国的改革开放已经在“摸着石头过河”。经过整整三十年低人一等的磨难之后,姨外婆重新过上了有尊严的生活。对世界的好奇和对人生的幽默就是她的尊严的特殊标志。每次我们在预约下一回见面的时候,她都会特别提醒我,以后只要给她带精神食粮,不要再给她带任何仅能饱口福的食品。而大概是七八年前,在第一次向我“炫富”之后,她感叹说如果这些钱早来十年,她就会一个人去“看世界”。她对自己的现状显然不满,说自己现在的生活只不过是“坐以待‘币’”。她接着马上注明出处,告诉我这个幽默出自另外一位百岁老人——她喜欢的冰心先生。

下一次见到姨外婆的时候,我想问她一个这样的问题:当一位94岁的农村妇女走进县城的一家书店买走那一套在书架上摆放了好几年却一直无人问津的《沈从文文集》的时候,她是不是知道自己有可能是创下了一个中国的纪录?七年前,第一次得知姨外婆创下的这个纪录,我就感动得流下了眼泪。后来,我也多次在自己的文学讲座里提到这个纪录,许多听众也都非常感动。我相信,这充满乡情和湘情的纪录也一定会感动沈从文先生的在天之灵。

这个中国的纪录令我产生了要以姨外婆为原型写一部小说的冲动。但是,我有太多的问题,我有太多的问题。我的姨外婆出生于湖湘的名门望族。她的母系家庭尤为显赫(她的老外公是著名的乡绅、学者和诗人,还是陈寅恪先生祖父陈宝琛为次子等人聘请的教席以及陈寅恪先生父亲陈三立的挚友。最后,他受热衷洋务的陈宝琛之托,开办水口山铅锌矿,并主持湖南矿务总局,成为湖南矿业的鼻祖)。但是,姨外婆的人生在青春期就开始逆转:首先是她的正规教育被封建的婚姻中断,接着她的日常生活被山乡的巨变颠覆……她一度甚至连最基本的温饱都没有保证。我需要回答的关键问题是:这个女儿,这个妻子,这个母亲,这个“长期生活在中国社会最底层”的农村妇女是凭借什么力量保住了旺盛的好奇心和幽默感,进而保住了不可思议的生命力?我需要回答的另一个问题是:经过了那么多生活的磨难,姨外婆除了抱怨自己的长寿“太不合理”之外,为什么没有其他的抱怨?(毫无疑问,就像好奇心和幽默感一样,“没有抱怨”也是她重要的长寿秘诀。)

我一直觉得作家笔下的人生就像是姨外婆手上的魔方。相应地,写作就是不断翻转魔方的过程,而作品的完成就意味着魔方的六面已经全部对齐,也就意味着作家用合理的叙述完全疏通了现实的乱麻。我希望自己能够找到关于姨外婆经历的所有问题的答案,最终将她的人生变成我的作品。

上世纪八十年代后期的一天,我与母亲在长沙街头散步的时候遇到了姨外婆的一位中学同学。她告诉我们,姨外婆少女时代的绰号是“张五百”,因为她三十年代初期在长沙含光中学读初中的时候,五门功课都是满分。现在,姨外婆的年龄也超过一百了。这是哪怕用百分之百的天才加百分之百的汗水都很难取得的单科成绩。正因为这样,我在这篇文章的结尾送给姨外婆一个“张六百”的绰号应该不算“太不合理”吧?

作者:薛忆沩

编辑:李伶

责任编辑:舒明 谢娟

*文汇独家稿件,转载请注明出处。