“近代法律教育在中国出现的最主要标志,就是通过设立专门的法律教育机构,按照近代学制来培养法律专门人员,”王健说,事实上,在创办正规的法律教育机构之前,就已有了近代法律教育的最初萌芽,即上文提到的同文馆所设“万国公法”科目。此外,赴外国留学也是中国最初一批新型法律人才的培养渠道。1906年,在沈家本、伍廷芳的努力下,以“造就已仕人员,精研中外法律,各具政治知识,足资应用”为宗旨的京师法律学堂创办,成为我国近代第一所单独设立的法律学校。

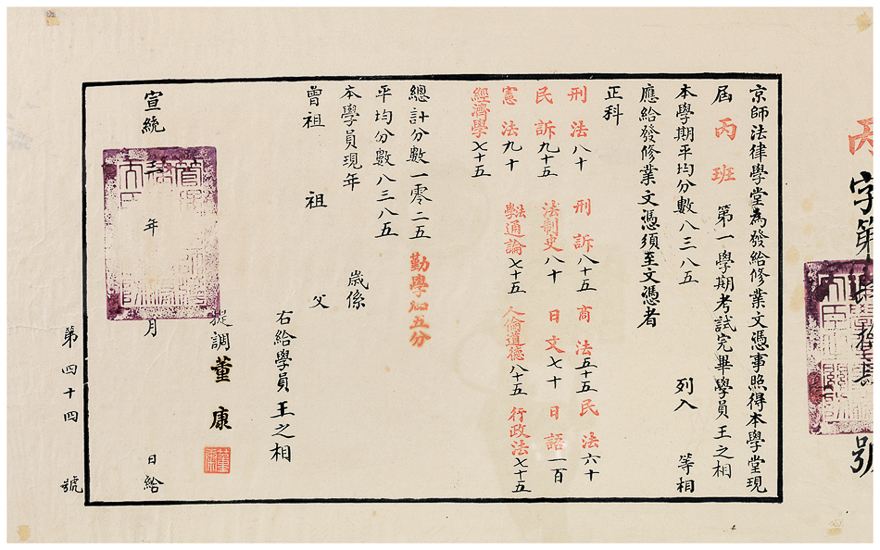

京师法律学堂发放的修业文凭,所学科目一目了然

19世纪末20世纪初,受到当时社会变革思潮影响,以及国内外情势所迫,中国大学中的高等法学教育蓬勃发展起来。这一期间,开设了法学课程的天津中西学堂(1903年更名为北洋大学堂,今天津大学)、上海南洋公学、京师大学堂等公立大学相继建立。与此同时,教会大学与私立大学也不甘落后,先后出现了东吴大学、震旦大学、沪江大学、金陵大学、燕京大学等综合大学中的法学院以及浙江私立法政专门学校等,1915年至1916年间,全国已建有49所法律学校。在王健看来,东吴法科创立的时期正值清末民初法政教育由大量无序发展向规范整顿和制度化转变的历史进程中。这使得东吴法科在举办时,也从国内法学教育发展状况获得了一定的参照和经验素材。

到了20世纪上半期,中国法学教育呈现出了“整体上多元、个体上特色鲜明”的局面。这种局面的形成有两方面的原因:一方面由于当时的国家局势较为混乱,中央政府对教育的控制相对松散,导致统一教学大纲和课程内容的规程也未能颁行,这种自由宽松的氛围给了法学教育更多选择的空间;另一方面,虽然清末修律时更多借鉴的是日本法律,但辛亥革命之后先前制定的法律均不再实施,而新的稳定的法律体系又尚未建立。这种短期的真空使得多种法律模式同时活跃在大学的讲台上,许多法律院校也形成了各自的特色(何勤华、高童非、袁也《东吴大学法学院的英美法学教育》)。

美国夏威夷大学法学教授康雅信在《中国比较法学院》一书中提到:“当东吴法学院建立之时,政府几乎没有任何严格的限制性规定,因而学院有最大程度的自由进行尝试。在这种放任政策之下,又由于没有什么传统模式可以遵循,许多中国的法学院都采用外国(通常是日本)的模式,使用外国教材并聘用在国外受过教育的人任教。”在最初时期,比较法进路也为其他学校采用,以便在国家的法律制度尚处于发展和修订中时,能最有效地利用当时已有的资源。但是20世纪20年代晚期随着中国一些主要法律的制定和修改,多数法学院都偏离了外国法或“比较法”的途径。

王健认为,比较法在中国的发展大体上有两个高峰,一是清末民初变法修律;二是1970年代末改革开放以来的最近30年。“在这两个阶段大都有这样一个现象,当本国法尚未完全建立起来的时候,外国法和比较法在法学教学体系中都占有很大比重,而当本国立法体系建立之后,其地位和作用相对有所减弱。这可以从近现代历史上不同时期法学课程表的变化得到反映。”

孙晓楼1932至1939年在东吴法学院任教并担任副教务长,他在《法律教育》中这样诠释比较法学习的意义:“比较法学习在一个交往日益密切的世界里非常必要,建立在法理基础上的新中国法律的创建同样需要考察外国法律的发展。”孙晓楼和他的许多同事认为,这种学习的最终目的在于改善中国法,而并不是简单地为外国法而学习外国法——从孙晓楼的观点中可以体会到立法需要与比较法之间的微妙关系。

王健认为,处于开放时代,比较法的价值不言而喻。当下比较法研究,可能有两个问题需要警惕或注意,一是以为中国特色社会主义法律体系已经建立,而不需要借鉴和学习外国法,也无须对不同国家法律的比较研究了;二是要谨防把比较法研究功利化,用完就不要了,只是在需要的时候才拿来用一下,或者仅限于把不同国家的东西拿来比对,而忽略其本身所具有的基础法学的价值。像中国这样在世界上独树一帜的法律系统,比较法始终是需要的。“事实上,我们现在许多法学研究不够深入、细致、透彻的问题,很大程度上就是因为长期以来对世界各国法律的比较研究不够认真细致、咀嚼玩味不足造成的,突出反映在包含着丰富复杂信息的大量外来的中文法律名词术语上面。”

节选自《中国近现代法学教育的比较法天性》,刊2015年9月18日《文汇报·文汇学人》)

作者:刘力源

编辑:刘力源

*文汇独家稿件,转载请注明出处。