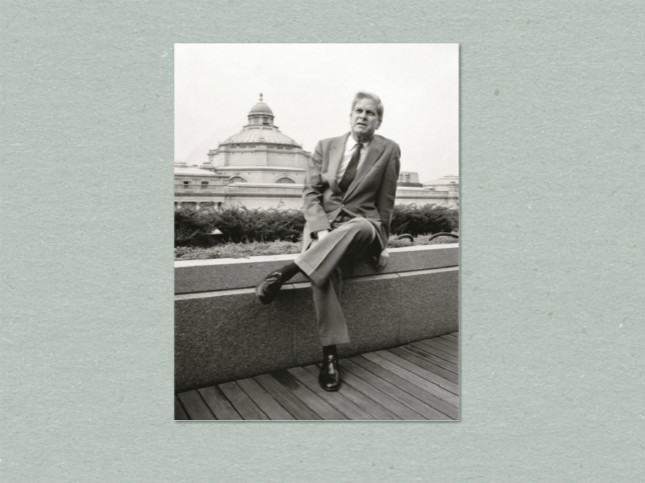

毕灵顿(JamesH.Billington,1929.6.1—2018.11.20),美国历史学家,1950年毕业于普林斯顿大学,1953年在牛津大学获哲学博士学位,导师为以赛亚·伯林。此后服务于美军及美国国家评估处,1957年起相继任教于哈佛大学与普林斯顿大学历史系。1973—1987年,担任伍德罗·威尔逊国际学者中心主任,期间在威尔逊中心创办凯南俄国高等研究所,及《威尔逊季刊》。1987—2015年,出任美国国会图书馆馆长,被称为“将国会图书馆放到网上的人”。

纯粹的书斋学者能有如此产出,已属不易。如果同时又在公共服务领域长期任职,需要承担繁重耗时的行政工作,如此将杰出学人和公共领袖这两种角色集于一身,恐怕就更是令人难以企及的了。

感恩节那天,在美国国会图书馆工作的友人告知,毕灵顿(James H.Billington)先生于11月20日去世了。今年以来,老辈凋零,海内外多有,加上毕灵顿先生1929年生人,所以听闻之下,我并未觉得格外震惊,但仍不免心生感念。以我的个人经验而言,我虽未和他有过面对面的交往,却和他有过一段学术上的因缘。从他的成就来说,作为美国20世纪以来将杰出学人和公共领袖这两重身份集于一身的人物,毕灵顿先生恐怕还不太为中文世界的读者所知。这一点,更为重要。因此,我希望借此小文,既表达我个人对毕灵顿先生的纪念,更向大家介绍这位值得敬重和表彰的前辈。

我第一次见到毕灵顿先生的名字,是2006年余先生和非裔美国人史专家John Hope Franklin(1915—2009)共同获得该年度“克鲁格奖”(KlugePrize)的时候。由于该奖最初在美国国会图书馆设立时,即意在弥补诺贝尔奖中历史、哲学、宗教学、语言学、社会学、人类学等的缺失,加之评选程序严格,千里挑一,因而素有“人文诺贝尔奖”之称。各种报道之中,大都引用了时任美国国会图书馆馆长在典礼致辞中对余先生的赞誉。而当时在任的馆长,正是毕灵顿先生。他不仅致辞并主持了颁奖典礼,还亲手将奖牌挂在了余先生和John HopeFranklin的项上。顺带一提,2015年哈贝马斯和查尔斯·泰勒分获克鲁格奖时,颁奖典礼仍然是由毕灵顿先生主持的。

不过,那次毕竟只是在报纸和网络等媒体上见到毕灵顿先生的名字,虽一直没有遗忘,还谈不上对这位人物产生个人的感受,因为他并没有与我的直接经验产生关联。但是没想到八年以后,我竟然和毕灵顿先生有了一段学术因缘。正因如此,在毕灵顿先生辞世之际,我才能基于自我的经验而心生感触,正所谓“因事而感”,“有感而发”。

2014年的暑假,我在德国法兰克福大学担任洪堡学人期间,收到了美国国会图书馆的公函。来信的内容,是询问我是否愿意接受国会图书馆的“北半球国家与文化克鲁格讲席”;信的末尾,正是毕灵顿先生的签名。我虽然之前已经获悉国会图书馆将邀请我去从事研究工作,但当时对于这一讲席毫无所知。检索之下,方知这是一项很高的荣誉。该讲席由国会图书馆克鲁格中心专项资助,通过一整套遴选和评审的程序后,由国会图书馆馆长直接邀请和委任,并不接受个人的申请。正因如此,我收到的邀请函上,才有毕灵顿先生的亲笔签名。按照国会图书馆的界定,获任人须是在北美、欧洲、俄国以及东亚的历史和文化领域中取得巨大成就的学者。该讲席自2001年设立以来,在我之前共有八位西方学者获任,都是各自领域的资深学者和翘楚。相较之下,我深感自己的不足,只能将该荣誉理解为对自己的鼓励和鞭策。

我想特别说明的是,毕灵顿先生给我的第一封邀请函是在2014年的6月19日。所以,我原本应担任2015年度的“克鲁格讲席”。但我2014年刚刚转任浙江大学,学校及家中都有不少事情要处理。因此,我在接受这一荣誉的同时,也询问此项委任是否可以延后。恰好,原本应担任2016年度该讲席的美国学者JohnWitteJr.可以在2015年即到国会图书馆驻访。于是,在克鲁格中心的妥善安排之下,我与John WitteJr.互换,成了2016年度的获任人。然而,由于这一时间上的推迟,我和毕灵顿先生在国会图书馆却失之交臂了。因为在我赴任之前,毕灵顿先生已于2015年9月正式退休。这是让我不能不深感遗憾的。就此而言,我大概也成为毕灵顿先生亲笔签发和委任的最后一位“北半球国家与文化克鲁格讲席”了。

正是由于这一段因缘,毕灵顿先生进入了我的个人经验领域,于我不再只是一个外部的客观存在。不过,虽然这段经历是促使我在他辞世之际撰写此文的直接动源,但是,在我看来,毕灵顿先生值得后人敬重和铭记之处,是他作为一位杰出学人和公共领袖的一生。这一点,恐怕是中文世界的读者相对较少了解的。

毕灵顿先生首先是一位杰出的学人。1950年他从普林斯顿大学获荣誉学位毕业后,以罗德学者(Rhodes Scholar)的身份赴牛津大学深造,师从自由主义大师伯林(Isaiah Berlin,1909—1997),三年后即以俄罗斯近现代史的研究获得博士学位。从此以后,他一直在俄罗斯历史和文化的专业领域不断深耕。在担任国会图书馆馆长之前,他曾分别任教于哈佛大学(1957—1962)和他的母校普林斯顿(1964—1974),并曾在赫尔辛基、列宁格勒、莫斯科和巴黎担任过客座教授。1958年,不到30岁的毕灵顿先生在牛津大学出版社出版了《米哈伊洛夫斯基与俄罗斯的民粹主义》(Mikhailovsky and Russian Populism),这是第一部主要关于米哈伊洛夫斯基的传记著作。而在1966年,年仅37岁的毕灵顿先生出版了厚达800多页的《圣像与战斧:俄国文化史的诠释》(The Icon and the Axe:An Interpretative History of Russian Culture)一书。作为一部里程碑式的著作,该书深入检讨了从前罗曼诺夫时代(pre-Romanov era)直到斯大林时期跨度长达六个世纪的俄罗斯思想文化史,广涉文学、历史、哲学、神话、艺术和音乐等诸多方面,曾被马歇尔·博曼(Marshall H.Berman)誉为“二战结束以来美国关于俄罗斯历史和文化的最佳著作以及美国学术令人最为印象深刻的成就之一”。其出版伊始,就已经奠定了毕灵顿先生在俄罗斯历史与文化这一领域的权威地位。而他在1980年出版的《人心之火:革命信仰的起源》(Fire in the Minds of Men:Origins of the Revolutionary Faith),详细探讨了从18世纪法国大革命到20世纪俄国革命的那种作为一种宗教信仰式的革命思想,对其起源和流变进行了透彻的分析,可谓继《圣像与战斧》之后的又一部巨著。

更为难得的是,即使在担任国会图书馆馆长之后,需要管理数千名员工的毕灵顿先生仍然笔耕不辍,例如,他的《变革的俄罗斯:朝向希望的突破》(Russia Transformed:Breakthrough to Hope)、《俄罗斯面面观:俄罗斯文化中的痛苦、抱负和成就》(The Face of Russia:Anguish,Aspiration,and Achievement in Russian Culture)和《寻求自我的俄罗斯》(Russia in Search of Itself)这三部专著,就都是他在担任馆长五年之后,分别于1992、1998和2004年出版的力作。

毕灵顿先生生前著述之丰,除了这些学术专著之外,还有学术论文以及为各种学术著作和论集撰写的专章近百篇。纯粹的书斋学者能有如此产出,已属不易。如果同时又在公共服务领域长期任职,需要承担繁重耗时的行政工作,如此将杰出学人和公共领袖这两种角色集于一身,恐怕就更是令人难以企及的了。

毕灵顿先生担任美国国会图书馆第十三任馆长,是1987年由里根(Ronald Reagan)总统提名并获参议院全体一致投票通过的。在此之前,他还曾担任伍德罗·威尔逊国际学者中心(Woodrow Wilson International Center for Scholars)主任(1973—1987),期间创办了包括凯南研究所(Kennan Institute for Advanced Russian Studies)在内的七个研究机构与项目以及《威尔逊季刊》(Wilson Quaterly)这一颇有声誉的专业学报。当然,毕灵顿先生作为一位公共领袖的最大成就,无疑是他执掌国会图书馆的二十八年期间取得的。

在任期间,毕灵顿先生极大地推动了国会图书馆的发展。首先,作为国会图书馆的领军人物,他尤其注重将国会图书馆建设成为一个学术中心。无论在他之前还是在他之后,学术的地位恐怕都没有被抬到如此之高的地位。在我看来,这一点或许构成毕灵顿时代国会图书馆的最大特色。当然,这恐怕与他自己本身是一位杰出学人大有关系。例如,正是在毕灵顿先生的努力之下,国会图书馆的克鲁格中心方才得以成立。也正是由于克鲁格中心的“克鲁格奖”、“克鲁格讲席”、“克鲁格研究员”以及由此而来的各种学术活动,才使得克鲁格中心不仅成为国会图书馆最为核心和重要的学术机构,也成为全世界范围内人文社科资深学者和新进英才从事学术

研究的中心之一。除此之外,毕灵顿先生任期内创建的许多计划和项目,包括“小说奖”(Fiction Prize,后来改名为“国会图书馆美国小说奖”)、“国家图书节”(NationalBook Festival,和前总统布什夫人劳拉共同创办)、“国家视听保存中心”(TheNational Audio-Visual Conservation Center)等,也都是围绕学术研究和文化发展而建立的。

其次,毕灵顿先生在任期间,极大地推动了国会图书馆的数字化建设。作为世界上最大的图书馆,国会图书馆的空间当然远非一般的图书馆可比。但是,随着每年超过四百多个语种的巨量书籍采购和收藏,其储藏空间早已捉襟见肘。而数据库和电子化的技术应用,对于图书馆的发展已是不容回避的大势所趋。作为老派的学者,毕灵顿先生对于纸本图书情有独钟。他曾说过:“芯片不会取代图书。网络只是传播信息的工具,而知识和智慧终究要靠书籍来传达。”不过,他也看到图书馆空间限制对于图书数字化的要求,特别是从传播的角度,图书的电子化可以给世界各地的读者带来很大便利。正是出于对这一点的清醒意识,国会图书馆几个大型的书籍数字化工程,如“世界数字图书馆”(The World Digital Library)和“国家数字图书馆”(The NationalDigital Library),作为完全向网络用户免费开放的电子数据库,都是在毕灵顿先生主政期间启动和实现的。甚至推特信息的收集和存储,都是他一手促成的。

毕灵顿先生对于国会图书馆的转型和发展,还有很多贡献。比如,国会图书馆与一般的公立图书馆不同,其服务对象首先是国会议员。在这一基本前提不变的情况下,如何让国会图书馆的丰富藏书为社会大众所用,毕灵顿先生对此也做了许多殚精竭虑和富有成效的工作。再比如,图书馆的年度预算需要国会的批准,对于争取尽可能多的预算支持,至少保证不被大幅削减,在说服国会议员的过程中,毕灵顿先生的个人影响力常常扮演重要角色。当然,庞大的开支完全依赖财政拨款有时难以为继。在这种情况下,毕灵顿先生向社会公众募款的能力,就发挥了很大的作用。例如,克鲁格中心的成立,就是克鲁格家族6000万美元捐赠的结果。而用于建设“国家视听保存中心”的经费,除了国会8210万美元的经费之外,还有超过1亿5千万美元的捐赠。这笔募款,也成为国会图书馆有史以来最大的一笔社会捐助。

由于在学术上的杰出成就以及作为一位领袖人物在公共服务方面的卓越贡献,毕灵顿先生一生所获各种荣誉不计其数。他拥有世界各地多所大学颁授的42个荣誉学位,以及包括美国哲学学会院士、美国文理学院院士、俄罗斯科学院院士等多项学术头衔,还有包括美国总统公民勋章、俄罗斯联邦友谊勋章、法国荣誉军团骑士勋章等世界多家政府机构授予的各种奖励。

当然,执掌国会图书馆如此之久,总不免众口难调,引起一些批评。我在那里从事研究期间,就听到一些议论。例如,由于募款的需要,毕灵顿先生不免要与一些富有的大亨打交道,比如索罗斯等人。如此就有人认为他有讨好富商之嫌。另外,虽然毕灵顿先生也积极推进图书的数字化,但有人认为他心里并不重视技术,一直未聘任长期固定的技术总监,以至于图书馆的信息系统时有故障。有一位当年克鲁格中心的工作人员Jason,起先负责中心学术活动的组织工作,后来转任一所大学的学术岗位。在他的印象中,毕灵顿先生更像是一位启蒙时代的学人,而不像是一位21世纪的管理者;喜欢聆听长篇大论的学术报告,自己的谈吐也常常充满诗性的语言、历史的掌故以及哲理的分析;有着较为浓厚的精英甚至等级意识,对于网络时代人人都可以无所顾忌地表达个人意见有着天然的抵触。不过,在表述了这种观察的同时,Jason也根据自己与毕灵顿先生的切身交往,尤其是基于毕灵顿先生对他职业生涯和个人发展的一再支持与照顾,强烈地表达了他对于毕灵顿先生的高度尊敬。Jason指出,毕灵顿先生所体现的那种理想主义精神,似乎正在被信息时代吞没;但正因如此,我们如今可能比以往任何时候都更需要他。

在我看来,毕林顿先生虽然具有公共服务的卓越领袖才能,但骨子里恐怕仍是一个纯粹学人的气质。Jason形容毕灵顿先生的所谓“精英意识”、“启蒙时代的人物”,甚至在他看来与21世纪这个时代的落落寡合,其实都未尝不可以理解为其学人气质的表现。毕灵顿先生退休之前对于周围的一些非议,当然也有感知。他原本宣布在2016年1月退休,但却自己将正式退休的时间提前到了2015年的9月。需要指出的是,毕灵顿先生在任时,馆长一职还没有法定任期的限制,他若执意不退,非议者似乎也并无办法。但是,像他这样的学人,我想是不屑授人以柄,揣度其留恋权位的。他如此自处,恰恰是其书生本色和清高气质的反映。

毕灵顿先生的退休,似乎标志着美国国会图书馆历史上一个时代的结束。而我当年赴任“克鲁格讲席”,可以说恰好见证了这一历史的转折点。既然躬逢其时,无论对于毕灵顿先生其人其事,还是国会图书馆的变化,都不免会有一些个人的感受。正如开篇所说,值此毕灵顿先生驾鹤西去之际,我想记下我与他的一点学术因缘,同时向中文世界的读者介绍这位兼具杰出学人和公共领袖身份的卓越人物。在一个“天下多故”的时代,一颗理想主义的灵魂,也许在另一个世界里可以获得更好的安顿吧。

(作者为浙江大学人文学院求是特聘教授) ■

作者:彭国翔

编辑:范菁

责任编辑:文汇报理评部

*文汇独家稿件,转载请注明出处。