▲保罗·维利里奥(PaulVirilio,1932—2018)是1970年代以来最富原创力的法国哲学家之一,同时也是著名的城市建筑家、随笔作家。维利里奥的哲学核心是科技、速度、城市、虚拟、事件、意外、失序等概念群。

维利里奥不是一个道德家,他只是在忠实地观察和记录他所看到的,并制造概念来试图解释发生在我们身上的事情:就像黑格尔的“绝对精神”、马克思的“物质生产”,在他那里,这个概念是“速度”。他赋予了“速度”以本体论的地位。

2018年9月10日,城市规划专家、哲学家保罗·维利里奥(Paul Virilio)因突发心脏病与世长辞,享年86岁。他走得很突然,他的女儿苏菲·维利里奥说,在他去世前几天,他还在和雅克·阿尔努(Jacques Arnould)准备合作出一本书,并且和他之前的学生、建筑师阿拉·瓦尔代 (Hala Wardé)一起考虑在卡地亚基金会做一次新的展览。

1932年生于巴黎的维利里奥,在整个二战的硝烟中度过了他的少年时代。他亲眼目睹了纳粹对法国的占领以及后来1943年英国盟军对南特城的轰炸。根据他女儿的说法,他和他后来的生活都被统治了,他常常形容自己是“全面战争的孩子”——“我是一个在战争中长大的孩子,但我也是一个城市里的孩子。而且,我年少经历的第二次世界大战不仅是一场城市战争,而且是一场超级技术的战争。”在2010年的一次访谈中他这样说。装甲车辆,城市的空中轰炸,通讯、广播和雷达的开发和使用……正是亲身见证了技术如何以迅雷不及掩耳之势在战争中毁灭城市,维利里奥展开了一系列以速度为中心的反思。

值得一提的是,这位法国哲学家以一本并不完全由他写的书,叩开了英文世界的大门,那就是发表于1983年的《纯粹战争》(Pure War),由法国比较文学教授 Sylvère Lotringer对他的访谈整理而成。这本书令许多读者醍醐灌顶,也记住了两个贯穿他思想始末且相互交织的关键词:“战争”和“速度”。

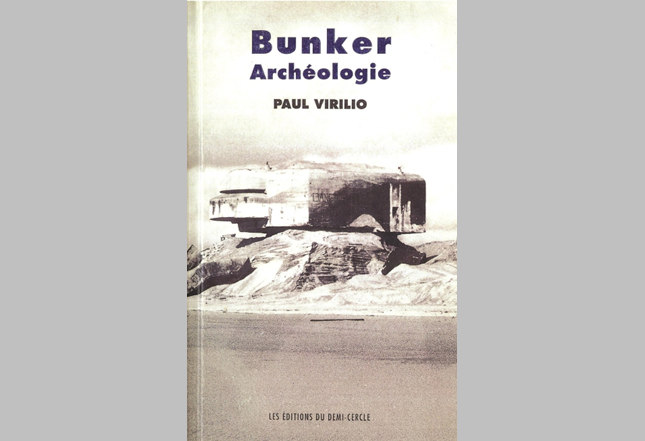

▲《地堡考古学》中的照片。维利里奥在书中反思了欧洲历史上最长防线“大西洋堡垒”何以不堪一击。

维利里奥最初感兴趣的是建筑,但在“全面战争”(total war)的时代,建筑意味着什么?这引发了他的进一步思考:在他看来,最早的城市就诞生于人类社会为应对战争的种种威胁而作出的努力——几个世纪以来,欧洲城市建立起城墙、碉堡、堡垒来抵御吊索和弓箭的袭击。但是,随着武器的速度越来越快,这种古老的以“减速”为指归的防御手段失效了,它已经无法抵御现代超级技术的战争,使得战争与城市之间的平衡发生了决定性的转变。这是维利里奥的第一部力作《地堡考古学》(Bunker Archéologie,1975)所讨论的主题。其中,他反思了作为欧洲历史上最长防线的“大西洋堡垒”何以不堪一击——他一针见血地指出,这条防线根植于过时的空间哲学,其失败是一早就注定的。

维利里奥告诉我们:“第二次世界大战并没有真正结束。”战争以一种更隐蔽的方式,以更纯粹的形式“加速”向人们逼近,他称之为“纯粹战争”。在一个迷恋“政治”的时代,他反而想到了战争。“纯粹战争”不再展现为国家间的冲突和对立,即便握手言和,但对敌人的恐惧一直存在——“军事—工业集合体”的模式直到今天依然是现代资本主义国家的主导,隐藏在“科技进步”和“文化发展”的温情外衣之下。维利里奥说,现代性本身就是一场规模越来越大的战争,从战术上升到战略,再扩展到后勤。第二次世界大战不是由将军赢得的,而是由那些源源不断地为前线输送靴子、子弹和肉体的人。

在维利里奥看来,如果19世纪是“大众运输的革命”,那么20世纪则是“传输的革命”,这个传输既包括物性的交通,也包含着主体交往的远距离传输。“远距离传输”意味着“速度的无地点”,这意味着建筑不仅容易受到炸弹袭击,而且还无法抵御信息——“信息是一个炸弹”,他在1998年的文章中这样写道,它穿越一切外墙,重新定义我们生活的空间和时间。以信息为主导的战争,扭转了一切建筑和通讯的力量,让城市暴露于它的流动之下。早在20世纪末,他就已经看到了我们现在遇到的各种冲突:不知名的黑客通过遥控关闭了发电站,内华达州的无人机驾驶着世界另一端的空中杀人机器。通讯的矢量正在呼吁一种新的“地缘政治学”——政治的管理不再是地缘政治(géopolitique)层面上的牧民,而是时间政治(chronopolitique)层面上的监控。

但写下这些时,维利里奥的语气是非常微妙的,他尽量避免了两种技术评论家“陈词滥调”的风格:对回不去的旧世界的怀旧,或是对新奇事物的过分热情。他创造了一种新的风格,让当前的一些畅销作家在这一问题上的讨论显得多余,一个典型的例子是他的另一部著作《未知的数量》(Unknown Quantity,2002),他带领我们思考每种新的技术如何带来一些它特定的、前所未有的偶然性事故。

▲维利里奥的代表作:《地堡考古学》(1975),《速度与政治》(1977)

维利里奥不是一个道德家,他只是在忠实地观察和记录他所看到的,并制造概念来试图解释发生在我们身上的事情:就像黑格尔的“绝对精神”、马克思的“物质生产”,在维利里奥那里,这个概念是“速度”。在《速度与政治》(Speed and Politics,1977)中,他赋予了“速度”以本体论的地位——它不仅决定着军事领域,更决定着整个人类社会的历史过程。维利里奥也不是一个乐观主义者。在他看来,我们现在所处的时代不是一个“民主”的时代,而是“民主制”的时代,这是速度的统治,从奴隶制、封建制再到民主制的政治革命,是政治组织速度的提升。在《消逝的美学》(Esthétique de la disparition,1980)的序言中,他这样写道:“停滞就是死亡!这个世界的普遍法则也正是速度政权统治的法则。”

“在我们这个时代,维利里奥并不会为自己的预测如此精准而感到开心,他就像那些聪明到被诅咒的作家,对于我们不愿承认的真相,他总是能一语成谶。”正如美国作家麦肯齐·沃克(Mckenzie Wark)在一篇纪念他的文章中所说,虽然法国哲学家保罗·维利里奥走了,但他对这个世界的预言是正在进行时。

编译:文汇报见习记者 陈瑜

编辑:范菁

*文汇独家稿件,转载请注明出处。