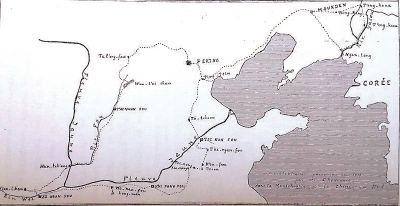

▲沙畹第二次访华路线图

晚清正处于社会变革的特殊时期,以沙畹为代表的欧洲人士在中国的远行、考察经历,成为观照中西文化交流史的一面镜像。图像记录即是一种文化记忆。由于当年考察的遗迹到如今多有损毁,沙畹留下的这一批影像资料和文字记录弥足珍贵,对于研究这些石窟寺、碑刻具有不可替代的重要作用。

爱德华·沙畹(Edouard Chavanne,1865—1918)在20世纪初的中国之行是近代西方各国亚洲探险的华章,对中国学者来说,他是汉学泰斗,深谙碑铭研究之道;对西方同行来说,他是知行合一的学者,是西域学、泰山学、碑铭学研究的拓荒者或里程碑。当然,沙畹的学术成果也经历了从被承继到被超越的过程,他的学术经历和远东考察应放在欧洲汉学界的传承序列中加以考察,他的学术成就是以整个欧洲的汉学成果为背景和基础取得的,也是在同整个欧洲汉学家的合作和争鸣中熠熠生辉的。

当时欧洲汉学的研究趋向由单纯四裔进而沟通中外,法国汉学界比较注重中西文化交流的研究视角,以古代中国与世界的沟通为主题。虽然沙畹本人学术专长偏重中国文本历史的翻译研究,但也积极追寻中华文明的外来因素,重视中国本土与西域、中亚、印度的文化关联,致力于梳理中国文化不断吸收外来文化而逐渐形成的过程,同时也包括中国人对周边地区地理、制度、文物和认知的知识考古。自19世纪70年代到20世纪30年代,法国史学界的“方法学派”一直主导法国史坛的导向,在沙畹早年所受的学术训练中,也深受此学派的影响。沙畹在史学观念上,一直有“历史主义”和“科学主义”的趋势。世纪之交,沙畹也必然受到涂尔干(Émile Durkheim,1858—1917)学说和阐释学萌芽的浸润。他的种种理念在1907年的考察记录中有所反映,也在他后续的研究论著中有更为清晰的呈现。

在法国汉学家的谱系中,沙畹属于第三代,第一代开创者雷慕沙(Abel Rémusat,1788—1832),第二代继承者儒莲 (Stanislas Julien,1797-1873)、巴赞(Antoine Bazin,1799-1863)、毕欧(Edouard Biot,1803-1850),前两代人都没有来过中国,从沙畹起才有了来华经历。沙畹在中国实地考察和研究的经验也为巴黎学派的弟子们树立了榜样,他们逐渐摆脱了不通中文只据西文道听途说和虽识中文却不加应用的偏向,重视文献与考古的研究,对中外资料进行会通比勘,增加与中国学者的联系,开始研究纯粹中国问题。中国学者对沙畹也赞誉有加,冯承钧(1887—1946)言“近三十年欧洲汉学之发达,谓为沙畹提倡之功亦不为过”,王国维(1877—1927)称赞沙畹“于汉学及东方学,不但博览旁通,知识渊博,且能明解中国礼教道德之精义,为其他西方学者之所不及”。

沙畹1907年在华考察过程可分为两个阶段。

沙畹1907年3月27日星期三晚上10点离开巴黎,他通过西伯利亚大铁路4月14日到达沈阳。第一阶段的考察大约持续了一个月,他在沈阳呆到22日,期间参观了沈阳故宫,得到保存在此的60多面金属镜子的模具,这些模具如今保存在吉美博物馆。他还参观了北陵,并到了中朝边界的东陵,充分利用行程在此研究鸭绿江上洞沟一处5世纪的碑铭,释文由古恒(Maurice Courant,1865—1935)先生在《亚细亚学报》发表。他也察考了位于高句丽古代皇宫,一处重要的墓葬和上乘寺城墙。从4月23日到5月14日,他从沈阳出发,一直向东前进,走到鸭绿江右岸,返程时泛舟而下,沿鸭绿江抵达丹东,然后乘坐日本小火车回到沈阳,这条路线是日俄战争期间由黑木将军的军队修建的。从满洲到北京之后,沙畹与在巴黎相识的圣彼得堡大学的阿列克谢耶夫(张广达先生译为“阿里克”)碰头,并为考察团配备了协助人员,因此考察队共计五人:爱德华·沙畹、阿列克谢耶夫(V.M.Alexeev,1881—1951)、摄影师周先生、拓印师宗师傅以及一位宋姓杂役。他们于5月29日离开北京。

第二阶段的考察持续了五个月,从5月29日开始,到11月4日结束。考察团从北京出发,经由京杭大运河从天津到德州,然后转乘马车到达济南府。从北到南穿越山东省的途中,参观了泰山,孔庙和孟子故里。之后自东向西跨越河南省,途经开封府和河南府,然后继续向西到达西安府,三天的路程再到乾州。这是沙畹考察的最西端,随后便掉头返程。他横渡黄河到达韩城,据沙畹所说,还没有任何欧洲探险家曾在他之前记载过这条路线。在山西省参观了太原府,佛教圣地五台山和云冈石窟,最后返回北京。路线的制定出自科学的考古学的安排。沙畹考察的两个极点分别是最东边的洞沟,在在朝鲜和满洲交界处的鸭绿江上游,最西边的乾州,距离陕西省府西安三天路程。1908年2月5日,他返回巴黎。

沙畹考察团留下的一手资料主要分为两部分,一是沙畹在考察结束后编纂的《华北访古记》,有文集两册,图录两册,收录图版488块,照片原版藏于法国吉美博物馆,得益于法国文化部对博物馆藏品的数字化建设,这些老照片在网络上可以自行下载;沙畹归国后在法国亚洲委员会会议上宣读的报告《北中国及满洲考古行纪》;沙畹在考察期间与法兰西学院院士考狄(Henri Cordier,1849—1925)的部分通信也陆续刊登在《通报》《法国远东学院院刊》中。二是阿列克谢耶夫的考察日记《1907年中国纪行》,日记的整理工作是由瓦西里·米哈伊洛维奇、以及阿列克谢耶夫的遗孀和女儿完成的,其中涵盖了阿列克谢耶夫的俄语旅行日记、汉语旅行日记、私人日记还有部分档案,2001年阎国栋先生翻译的中译版出版;此外,在阿列克谢耶夫毕生的学术生涯中,也在继续着与1907年这次考察相关的主题演讲和课程,在他留下的档案中,有一张清单是《有关1907年沙畹院士北方考古参加者日记的论文》,一共有282个小标题;阿列克谢耶夫的弟子齐比罗维奇(Schipirovich)1991—1992年在巴黎吉美博物馆发现阿列克谢耶夫写给沙畹的26封书信和写给伯希和的91封书信,其中也有一些涉及此次中国考察的内容,1998年这些信件被翻译成俄语在圣彼得堡出版。

1907年3月27日至1908年2月5日,沙畹第二次来华考察过程中对石窟、寺庙、石刻等遗迹做了记录和研究。其中石窟部分包括山西大同云冈石窟(存图78幅)、河南洛阳龙门石窟(存图118幅)、河南巩县石窟(存图18幅)、山东长清孝堂山石窟(存图12幅)等。寺庙包括山东长清灵岩寺、河南开封大相国寺、洛阳白马寺、陕西西安清真寺、山西五台山寺庙等。石刻部分有山东、河南等地石窟以外的佛教造像碑和摩崖造像。

晚清正处于社会变革的特殊时期,以沙畹为代表的欧洲人士来华游历、考察,他们的调查、分析、考证,基本建立起近代陵墓、碑铭研究的框架,其著述和手稿日记保存的照片、地图、拓片等资料,是后人补充研究的重要参考。图像记录即是一种文化记忆。由于当年考察的遗迹到如今多有损毁,沙畹留下的这一批影像资料和文字记录弥足珍贵,对于研究这些石窟寺、碑刻具有不可替代的重要作用。

费慰梅(Wilma Canon Fairbank,1909—2002)为巫鸿《武梁祠》写序时表示,沙畹或许是来到武氏祠的第一位西方学者。沙畹一共去了武氏祠两次,第一次在1891年,两年后出版《中国汉代石刻》,第二次是1907年,并于1913年出版他的具有里程碑意义的著作《华北访古记》,随之成为研究武氏祠的西方学术经典。巫

鸿在氏著中还详细对比了沙畹、关野贞、容庚和林仰山对武梁祠的综合研究,这四种主要的专著以法、日、中、英撰写,巫鸿提出就方法论而言,沙畹分别于1983年和1913年出版的两部专著是上述研究中“最早,而且也是最佳的例证”,尽管图录拥有缺陷,但各个图录综合使用,不啻为“一份完备的武氏祠石刻的视觉材料”。

日本学者上原和先生撰文《龙门石窟古阳洞开凿的年代》,曾探讨了20世纪上半叶日本和欧美学者对龙门石窟调查的历史,赞赏了沙畹对龙门碑刻的精密解说,甚至可以说迄今为止的龙门石窟研究中,沙畹对碑铭的解读是空前绝后的。李雪芹在思考云冈石窟洞窟编号问题时,也回顾了沙畹在调查中对云冈洞窟的编号情况,而沙畹首先提出将云冈“昙曜五窟”编号为第16至20窟,这一编号一直延用至今。可以说欧美学界竞相研究中国石窟艺术的风潮,与沙畹1907年中国之行公布大量大同云冈石窟与洛阳龙门石窟的珍贵影像有莫大关联。

沙畹拍摄的昭陵六骏是早期外国探险家中拍摄最早的,足立六喜在其著作《长安史迹研究》中也引用了沙畹的照片。沙畹在乾陵考察时曾想发掘神道东侧的翼马,清政府没有同意。1909—1917年间,沙畹的学生谢阁兰 (又译色迦兰)(Victor Segalen,1878—1919)在华任职,并利用此机会考察古迹,1914年谢阁兰再次向民国政府申请,然后得到许可,他清理了翼马周围的泥土,令翼马露出全貌。回到法国后,谢阁兰于1923年出版《中国西部考古记》,之后由冯承钧译介到中国。谢阁兰还首次提出霍去病墓上的雕刻,对此,王子云评论道:“这批石雕是我国现存最早的雕刻,也是最杰出的文化遗产。早在清代末年就被外国一些考古学家发现,并在法国印出了介绍这批优秀雕刻的图书,而中国自己却无人知晓。”谢阁兰三次来华调查古迹,深入中国腹地,对中国了解较深,其研究方法和研究内容也为读者所接受,他师承沙畹,对文物古迹既有细致入微的观察,又对当时汉学界的研究成果了然于胸,因此其研究角度和深度都有别于普通研者,他的发现和研究至今仍是珍贵的考古资料。

沙畹认为,中国学是由法国传教士开创,由法国学者雷慕沙与儒莲等发扬的一门科学。沙畹凭借在中国实地研究的经验,深感中国文化须与中国实际社会相接触,须能利用中国近代学者的研究成果作为参考,并必须视中国文化为活的文化,而非死的文化,然后中国学方能真正成为一门科学。伯希和在日后感慨:“研究中国古代之文化,而能实地接触当今代表中国之人,知有此幸运而能亲来享受者,沙畹为第一人。昔余之来中国,亦无非师效沙畹之榜样耳。”

沙畹早年即在清朝驻法国公使馆参赞的帮助下着手翻译《史记》,他于1889年第一次来华,任职于法国公使馆,继续从事翻译。这时汉学家与中国人的关系依然继续了往昔传教士的风格与痕迹,即在中国人的帮助下从事汉文典籍的翻译。沙畹考释西域简牍虽借助中国留学生吴勤训和魏怀之力,仍多误解。冯承钧留学法国最初攻读法律,毕业后进入法兰西学院从事研究,“时彼邦硕学如沙畹,伯希和,鄂庐梭辈,皆与承钧相师友,学问相劘切”。后冯承钧译述法国汉学家著作,成为国人了解法国汉学研究成果的重要中介。

光绪三十三年(1907)十月初六日署理法国公使藩荪纳为代达本国博士沙畹中国考察事给清政府外务部致感谢照会,原始档案保存于中国第一历史档案馆。阿列克谢耶夫也在日记中记录了与王云汉等中国官员的故事,甚至还有接待者给予沙畹和阿列克谢耶夫二人不同待遇的细节描写,比如地方官员准备了两顶规格不同的轿子,将豪华的那顶供给沙畹乘坐,而将简朴的一顶留给阿列克谢耶夫,阿氏对这一“社会人”的做法颇有微词。

除了与中国官员、学者结识交往,沙畹在华期间也造访了日本官员、学者,并且和在华传教士会面。1907年沙畹来华考察,彼时桑原骘藏(1871—1932)由文部省选派到中国留学,曾与沙畹会面。桑原先生同年4月12日由神户出航,18日抵达北京。森鹿三从桑原骘藏之子桑原武夫处借得桑原骘藏留学时的日记,得知桑原骘藏曾于5月25日在时任京师大学堂总教习的服部宇之吉博士处见到沙畹。桑原在华两年间也遍访山川风物,游历历史古迹,主要有洛阳长安之旅,山东河南之旅,内蒙古东部之行和江南之行四次,其所做访古考史游记学术文献价值极高,被日本学界视为游记中的典范之作。他们因为怀有探寻华夏史迹的目的而在北京邂逅。1906年苏慧廉(William Edward Soothill,1861—1935)受李提摩太(Timothy Richard,1845—1919)邀请离开温州,到山西大学堂担任校长,1907年10月6日沙畹一行到达太原时特意去拜访校长,还见到一位英国神父苏特希尔,传教团热情地邀请沙畹和阿列克谢耶夫二人赴宴。

沙畹来华期间与中国学者有所交往,中国学者游历欧洲,留学生负笈求学,也往往登门造访,平素里也有书信往来。1910年10月26日张元济访问巴黎期间曾与沙畹畅谈。1935年6月6日讲话坦言:“现代法国深通中国文化的学者很多,其最著名者如沙畹和伯希和诸先生,尤值得我们敬佩。沙畹先生在二十余年前鄙人游历欧洲时曾往奉访畅谈。”11月,金绍城考察欧洲,也前往拜访。他在日记中记载西历十二月十号,“往访西友沙畹,乃法之东方学博士也。以所著书见赠,长于考古之学,于中学研究颇深。”1913年沙畹通过伯希和与罗振玉书信往复,将所撰考释斯坦因所获西域简牍校本寄往京都。沙畹联合欧洲学者邀请罗振玉访欧,罗邀王国维同行,因战争原因未能成行。1918年沙畹辞世,法国驻华公使柏卜到北京大学演讲,北大专门请他介绍沙畹。

沙畹之后,欧洲的中国学大师分为巴黎派与瑞典派,瑞典派的台柱子非高本汉(Klas Bernhard Johannes Karlgren,1889—1978)莫属,他的学术渊源依然师承沙畹,巴黎派下有三大门生,伯希和(Paul Pelliot,1878—1945)、马伯乐(Henry Maspero,1883—1945)、葛兰言(Marcel Granet,1884—1940)。此外,阿列克谢耶夫在俄罗斯汉学界的地位也举足轻重。受沙畹影响,门下弟子均重视来华考察,维系与中国学界的联系。

高本汉与杨树达通信多年,互赠论著,交流心得。杨树达曾撰《我与阿列克君之文字因缘》一文,陈明心迹。胡适也与阿列克谢耶夫有联系。蒋廷黻于1934年赴苏联查看史料时,还函告胡适,阿氏向他问好。阿列克谢耶夫1906、1912、1924年三次来华。1935年11月23日阿列克谢耶夫致信杨树达,也使得读者一窥二者之交往。

马伯乐拓展了沙畹实地考察研究之法,探察道教的异端传统。马伯乐虽多次来华,也“喜与中国人士接交”,但只能“强作汉音,殊有风趣”。

葛兰言所著《古代中国的节庆与歌谣》就题献给沙畹和涂尔干。杨堃、李璜、王静如均曾受教于葛兰言,三人都曾撰文分析葛兰言的研究路数。据桑兵先生分析,葛兰言在中国的名气较小,他与中国学者联系较少,著作译成中英文的少而且晚以及治学方法与中国新旧两派史学家和国学家俱不相合,而中国的社会学者对于国学和西洋汉学一向不大注意,不能打通之外,更重要的还在于其方法与中国史学的特性不尽吻合,另一原因或为早期翻译介绍其著述较多的李璜(1895—1991)是国家主义者,其文章及刊物屡遭禁止。

伯希和是沙畹门下来华次数最多,与中国学者交往最密的学生。伯希和的西域考察(1906年6月15日——1908年12月12日)使其在中国名声大噪。“此君固中国以外,全世界治汉学者奉为祭酒者也。”日本石田干之助认为,20世纪前半叶称为“沙畹-伯希和-劳费尔(Berthold Laufer,1874—1934)”时代。1933年中研院史语所宴会上,伯希和因傅斯年讲话对自己推崇备至,答词中特意突出沙畹的地位与影响:“沙畹之在中国学中,确为全欧巨擘。亦唯有沙畹始能认识中国文化之伟大的价值。”戴仁(Jean-Pierre Drege,1946—)曾分析说,伯希和虽然在书评撰写时颇为挑剔,但并不因为评论对象是其师长,如考狄和沙畹而有所改变,我们仍能体会到伯希和对沙畹表现出一种特别的尊敬和仰慕。

金石、书画、经卷“几案罗列,枕席枕藉,意会心谋,目往神授,乐在声色狗马之上”,这样的生活情趣应当是每一位靠做学问安身立命的读书人,每一位欣赏古代文化艺术的爱好者所向往的精神境界,对于学者和古董商也不例外。据日本学者榊亮三郎回忆,沙畹喜爱中国风物,客厅摆满中国古董。而这些古物也无疑会是联系起学者与古董商的重要纽带。知名学者的研究成果会增加物品的价值和知名度,研究材料也会奠定古董商推销活动的基础,因此学术兴趣与收藏兴趣互为影响。古董商可以从学者的研究风向中敏锐地嗅到收藏热潮,而收藏热点也吸引学者继续深入研究,可以说学者和古董商都是流动的媒介。

1910年10月19日到11月14日,弗利尔(Charles Lang Freer,1854—1919)在中国进行了近一个月的旅程,主要是对龙门石窟的考察。这次旅行无疑受到了沙畹1907年考察的感召。沙畹在龙门石窟从7月24日待到8月4日,共计12天,他在那里清理洞窟,却不巧得病。弗利尔雇佣的摄影师叫周裕泰,在北京外交使团区哈德门路开有一家摄影馆,1907年沙畹考察团的照片就是这位摄影师拍摄的,1910年10月24日弗利尔写给友人弗兰克荷克尔的信:“我的摄影师裕泰实在是太能干了,我一直都在夸奖他。今晚为了不再继续夸奖他,我想象:既然沙畹最近出版一书中的所有的照片都是他拍的,他会开始向我透露他一些关于古董的知识,也了解古董来源的情况。虽然这套书还只出版了两卷,也没有文字,但已经受到了极大的关注。不知不觉中,我抽到了这么一个大奖,真是太幸运了。”弗利尔这次考察留下的照片风格与沙畹当年如出一辙。弗利尔没能来得及考察云冈石窟,还一直心存遗憾。之后弗利尔的收藏兴趣很大一部集中在中国佛教造像艺术之中。

1916年9月1日,卢芹斋在伦敦一封回复弗利尔的书信中说:“这里我给您附上另外一张照片,是一件早期的石雕像,它三年前由一位奥地利人带到巴黎,是从云冈石窟上凿下来的,沙畹先生对它进行过研究。”1914年卢芹斋因为第一次世界大战,把来远公司的生意重心转到美国,迅速与美国的收藏家如弗利尔等建立了密切联系。1911年时任吉美博物馆的馆长对时局分析如下:“对中国考古的研究还很不成熟,对中国文化感兴趣的一些探险家、学者,如沙畹、伯希和、谢阁兰等人,他们对中国的发现还没有引起公众的注意。但逐渐的,消息灵通的收藏家们开始接触到新奇古怪的中国出土文物。”据陈梦家记录,“卢芹斋跟他说,自己经营中国古物四十多年,常有英欧和日本学者到他那里寻材料”。学者与藏家互为关照,促成了艺术世界研究风向和审美旨趣的良性发展。

以沙畹为代表的法国汉学家在研究生涯中留下了累累硕果,他们在中国的远行、考察经历成为观照中西文化交流史的一面镜像。中西文明之间往来不绝的造访和出游,构筑了不同文明认识与交流的桥梁。传教士、探险家、外交使节,不论他们因着怎样的机缘来到中国,他们对自我和他者都有了新的认知和体悟,那些付诸笔端的记录都成为极其珍贵的历史文献,见证了中西交流史的历程和发展。

作者:赵飞宇 兰州大学历史文化学院

编辑:周俊超

*文汇独家稿件,转载请注明出处。