【历史上的春秋战国是个天下大乱、民不聊生的时代,但这一时期,中国的物质文化和精神文化却空前繁荣,其中先秦诸子对中国精神影响之大,无论怎么估价都并不过分,他们留下的精神遗产一直影响到现在,甚至可以毫不夸大地说,这是中国的第一次启蒙,可谓“东方既白”。】

中国历史,源远流长,古人盛言三代。三代既是三个朝代,也是三个彼此平行的地理板块。夏、商、周三分天下,最后一统于西周。西周是三代的集大成者。后来,西周亡于犬戎之难,中国陷于分裂。历史学家把平王东迁到周室灭亡的历史称为东周史(前770—前249年),并把周室既灭到秦统一前的28年加上去,积549年,分为前后两段,前面一段是春秋史(前770—前476年),后面一段是战国史(前475—前221年)。

怎样以出土发现的物质资料来展现这段历史,又从思想史的高度来思考这段历史,无疑是个有趣的话题。应湖南省博物馆邀请,我把我的感想讲一下。

诸侯力政,不统于王

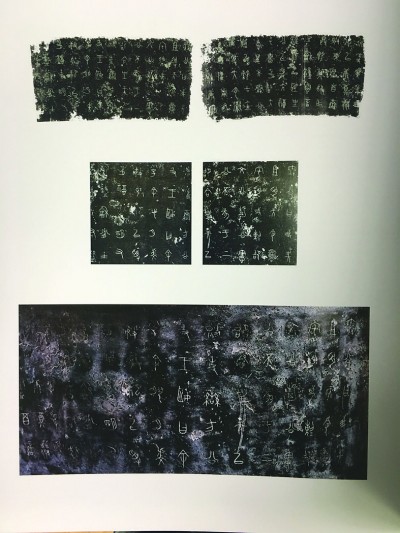

▲ 中国最早的黄金货币“郢爰”金版

首先,这段历史,特点是国家分裂。孔子不满其当代政治,首先是这一点。

司马迁作《史记》,涉及这段历史,他有两个年表,一个是《十二诸侯年表》,一个是《六国年表》。《十二诸侯年表》本之《春秋》,名为十二诸侯,列出的国家却是十四个,它是以周、鲁的纪年为经,而以齐、晋、秦、楚、宋、卫、陈、蔡、曹、郑、燕、吴十二国的纪年为纬。《六国年表》本之《秦纪》,名为六国,列出的国家却是八个,它是以周、秦的纪年为经,而以魏、韩、赵、楚、燕、齐六国的纪年为纬。这些国家,不仅有考古发现的遗迹、遗物为证,也有出土文字材料为证[当然,表中没有列入的国家还有很多,如从陕西东迁的虞、芮、虢,滹沱河流域的鲜虞—中山,淮水流域的南淮夷(如江、黄、徐、钟离),山东半岛的泗上诸侯(如薛、莒、邾、滕),以及僻处江汉的邓、曾、鄂]。当时,器物也好,铭文也好,各国有各国的特点,只有经过分国研究,才能把握历史发展的脉络。

东周列国的兴衰,大体分三步走:

第一,周室东迁,晋、郑是依,晋、郑地位最高。秦襄公护送平王有大功,秦亦因此而崛起。当时,郑、虢是王朝的左右卿士,郑、虢争政,是乱之所起。乱子是从王畿的内部闹起,逐渐扩大到周围的诸侯国。

第二,齐、鲁、晋、卫、燕是周初封建的五大诸侯,但春秋晚期,鲁、卫衰落,北方大国是晋、齐、燕,南方大国是楚、吴、越。南北对抗,主要是晋楚之争。孔子周游列国经过的曹、卫、宋、郑、陈、蔡都已沦为小国。

第三,战国时期,很多小国还在,有些甚至延续到很晚,但战国晚期,最后剩下的大国只有七个,齐在东,楚在南,秦在西,燕在北,三晋(韩、赵、魏)居中。秦灭六国,先灭周,次灭三晋,后灭楚、燕、齐。

孔子做周公之梦,梦想恢复西周大一统,但再造中国统一的却是秦始皇。

礼坏乐崩,上下陵替

这是孔子批评的另一现象。考古学家讲这一现象,常以东周时期的用鼎制度为例,而东周时期又主要以楚国的用鼎制度为例[参看俞伟超、高明《周代用鼎制度研究》,《北京大学学报》(哲学社会科学版)1978年1期,84—98页;1978年2期,84—97页;1979年1期,83—96页。该文把两周时期的鼎分为鑊鼎、升鼎和羞鼎]。所谓“僭越”,主要指东周时期诸侯卿大夫随葬铜鼎的鼎数超越了身份等级。

这个问题很复杂,恐怕应做进一步探讨(李零《楚鼎图说》,收入拙作《入山与出塞》,北京:文物出版社,2004年,334—342页)。

首先,现已发现的楚鼎多出自墓葬,未必与礼书记载庙堂祭祀的用鼎制度完全相同。这些鼎至少可以区分为五种:

1.无盖大鼎,一般只出一件或两件,自名“鑐”(这个字应如何隶定和释读,目前仍有争论),用以盛放“胖”,即半扇牛肉或猪肉,主要流行于春秋晚期和战国末年,规格最高。

2.平底大鼎,一般为列鼎,往往撇耳束腰,饰垂鳞纹(这种鼎仍带有西周中期垂腹鼎的某些特点。同一时期的秦鼎也有这种古风),有些还带盖,自名“登鼎”(登字或加皿旁)或“升”(带鼎旁),用以盛放“牲牢”,即牛、羊、豕、鸡、鱼、腊等成套的牲肉,主要流行于春秋晚期和战国末年,规格次之。

3.矮足中鼎,一般为列鼎,深圜腹,矮蹄足,捉手盖,自名“繁”“盂”“石也”,主要流行于春秋晚期,带有过渡性,规格又次之。

4.高足中鼎,一般为列鼎,可能从前者分化,特点是有细长的足,自名“鐈”,主要流行于春秋晚期和战国末年,春秋晚期,多圜腹撇足,战国时期,腹变盒状,足变直立,规格又次之。

5.高足小鼎,一般为列鼎,特点是腹作圆盒状,三足直立,应即从前者分化,规格最低。通常所说的楚鼎主要是这一种。

上述五种鼎,第二种鼎确实是升鼎,但第一种鼎未必是镬鼎(以镬自名的鼎目前只有哀成叔鼎。哀成叔鼎是一件小鼎),后面三种鼎恐怕也不是羞鼎。镬鼎是烹牲的鼎,升鼎是载牲的鼎(礼书也叫牢鼎),镬鼎烹牲,牢鼎载牲,一一相对,都是列鼎。羞鼎是盛庶羞的鼎,庶羞指肉、菜搭配调和五味的美食,即各种羹。这种鼎的出现可能要晚一些。如马王堆一号墓出土的鼎,根据遣册,就是盛羹的鼎。

我理解,当时的礼乐制度是从最高一级逐步递减。规格最高的墓葬,几乎全用铜器,器种最全,器形最大,纹饰最精美,但卿大夫和各级官员的随葬品,往往

用仿铜陶器代替按礼制规定不能使用的贵重器物。这种用仿铜陶器“过把瘾”的组合才是这一时期的普遍现象。

我们讨论“僭越”,恐怕要从器物组合的总体着眼。

从青铜时代到铁器时代

19世纪,汤姆森(Christian Jurgensen Thomsen, 1788—1865)创石器、铜器、铁器三期论,初衷是为博物馆的展陈服务,后来被广泛用于考古分期。这种分期只是粗线条。不仅三种材质有交叉,而且三种之外,还有其他材质。

春秋战国,出土器物,材质极为多样,陶器、石器、铜器、铁器、金银器、玉器、漆木器、丝织品都很流行,器物组合异常复杂。

▲ “螭纹提梁铜盉”及其上的“吃人”螭龙

过去,中国史学界讨论古史分期,春秋战国说是把铁器的使用当作标志。学者强调,春秋以来,特别是战国时期,中国已进入铁器时代。但他们说的铁器时代,其实只是说,铁器的使用已经比较普遍,并不等于说,铜器已退出使用,更不等于说,当时只有这一种材质。

中国的青铜时代是以块范法冶铸的青铜礼器为最大特点,商代西周达到高峰。其传播范围,北至于辽西、内蒙古,南至于广东,西至于甘青,东至于山东半岛。你要问商周文化的传播范围有多大,这是最好的回答。春秋战国,中国的青铜文化仍然灿烂辉煌,但礼器仍以青铜为主。

铁器在中国出现,新疆比内地早。商代已有陨铁刃的青铜兵器(如平谷刘家河和藁城台西的发现),西周也有(如浚县辛村的发现),多属偶然发现。两周之际,开始有块炼铁和块炼渗碳钢,春秋早期开始有铸铁,这才是铁器时代来临的真正标志。但东周铁器主要是作兵器、工具和农具,并未全面代替青铜器,更没有代替青铜礼器。

战国时期,除去青铜器和铁器,还有其他材质的器物。如贵族使用的奢侈品,很多小件器物和饰件,或用金,或用银,或用玉,多有发现。

金器和银器,最初多发现于边地,而不是中原。早期发现,多为发笄、耳环、臂钏、腰带一类小件饰品,以及马车和器物的表面装饰,很少用作容器。春秋末年和战国初年,中原各国开始出现金容器(如曾侯乙墓出土的金杯、金盏和绍兴陂塘306号墓出土的金。银容器(出土发现多为小银匜)的出现可能晚一些,恐怕要到战国中晚期。

另外,战国时期,漆木器和丝织品的发现,无论从数量上还是质量上都较前有明显的提高,也是这一时期的突出特点。

工艺发展的特点

春秋铜器,早期继承西周,无论器种,还是造型、纹饰,都与西周晚期相似。器物组合以鼎、簋、壶、瑚(旧称簠)、盘、匜为主,纹饰流行窃曲纹、重环纹和波带纹(据大河口出土器铭应正名为“宝山纹”),中期虽有变化,但变化不大,真正出现大变化,还是春秋晚期。春秋晚期,随着晋、齐、燕在北方崛起,楚、吴、越在南方崛起,许多新器形、新纹饰和新字体开始出现。战国以来,更是另一番天地,各国铜器的独特风格变得更加明显。

这一时期,有许多新现象值得注意:

1.失蜡法:中国青铜器是以块范法为特点,与西方流行的失蜡法形成对照,但春秋战国时期,失蜡法的器物多有发现,如美国大都会博物馆收藏的楚王酓审盏、淅川下寺出土的铜禁和盱眙南窑庄出土的陈璋壶就使用了失蜡法。

2.锤揲法:锤揲法也是西方金属工艺的一大特点。中国的金银器,哪些是范铸,哪些是锤揲,因为缺乏检测,很多情况还不大清楚,但战国时期,锤揲法应当已经出现。例如山东临淄西辛大墓出土的裂瓣纹银豆,其盒体部分就是锤揲而成。

3.鎏金银:战国时期很流行。这种工艺,古人叫金涂、银涂、金银涂,明清才叫鎏金银。

4.错金银:战国时期很流行。这种工艺包括若干工序,如铸刻凹槽,嵌金银片或金银丝,然后锉平。错红铜和错黑漆属于类似工艺。

5.鋄金银:马家塬西戎墓地是近年的重大考古发现,很多车马器,装饰极为华丽,不仅使用鎏金银、错金银(我怀疑,秦国的错金银器和洛阳金村的错金银器可能是受西戎工艺影响),而且使用鋄金银。所谓鋄金银,是以金箔片或银箔片贴在铜器或铁器上,往往为动物图像。

6.镶嵌宝石:商周时期,中国工艺有镶嵌绿松石的传统,没有镶嵌宝石的传统。镶嵌宝石是西方的传统工艺。这种工艺是从战国时期才流行于中国。

7.线刻工艺。春秋战国以来,细线錾刻的纹饰也开始流行。

8.却置器盖和双合器的流行。却置器盖是从商周方鼎发展而来,最先用于盨,后来推广于各种器类,有矩形纽、环形纽和兽纽等多种。盨是典型的西周双合器(出现于西周中期偏晚,流行于西周晚期,春秋时期罕见),瑚是典型的春秋双合器(出现于西周晚期,战国晚期仍有),敦是典型的战国双合器。

战国铜器,纹饰两极分化,一方面细密繁缛,一方面素无纹饰。前者不仅包括通常所谓的蟠虺纹、蟠螭纹和各种几何纹,也包括细密画式的狩猎纹、燕乐纹和攻战纹。

文字发展的特点

中国传统,最重文字。史官文化特别发达,书写系统特别强大,因此有数千年不曾间断的历史记录,留下的史料浩如烟海,世界各国,罕有其匹。

中国文字分两大类,日用文字是写在简帛类的软材料上,纪念文字是铸刻在金石类的硬材料上。前者易朽,保存不易,以往发现比较少。研究古文字,过去是靠甲骨金文,以及陶文、玺印文和石刻文字等零星材料。

▲ “秦公镈”及铭文拓片

东周甲骨,目前有一些发现,数量很少,没有文字。但东周金文却数量可观,与商代西周相比,有其独特之处。

商代铜器往往没有铭文或只有短铭,短铭多为以地为氏和以官为氏的族氏徽号,外加日名。

西周铜器多为家族铜器,铭文变长,或记祭祀祖考,或记媵女嫁妹,或记官爵册命,或记军功受赏,或记土田交易,或记诉讼获胜,皆与家族荣誉有关。

春秋铜器,特点是喜欢自报家门,说自己是某某之子、某某之孙。这种铭文的流行,恰好说明,世族分衍,血缘稀释,他们已经离开自己的祖先越来越远,古代的族姓制度正日益解体,姓氏合一是不可阻挡的趋势。

战国铜器,刻铭增多,铸铭减少,开始出现物勒工名的现象。物勒工名,不是现代的发明注册,而是体现三级监造的工官制度。很多铜器都是由官方监造,陈放或收藏在宫庙、府库和衙署,而不再是西周时期的家族铜器。

简帛古书,历史上有多次发现,对古代学术有巨大影响。但爆炸式的大发现,离我们很近,主要在20世纪末和21世纪初,也就是最近的二三十年。大批战国古书的发现,为我们研究先秦诸子翻开了新的一页。

战国文字研究,起步较晚,真正成为一门学科是在20世纪的50年代,它的第一步工作就是为文字分国。王国维写过一篇短文,《战国时秦用籀文六国用古文说》(《观堂集林》卷七,1—2页,收入《王国维遗书》第一册,上海古籍书店,1982年)。他把战国文字分为东西二系。秦国文字直接继承西周,属于西系;六国文字是西周文字的变种,甚至保留了一些更古老的写法。

20世纪,商代甲骨文的破译是靠宋以来的金石学,宋代破译商周金文是靠汉代的古文之学,汉代古文之学所谓的古文是简帛文字。现代简帛学的兴起,其实是一次伟大的历史回归。

百家争鸣:道术将为天下裂

德国哲学家雅斯贝斯(Karl Jaspers,1883—1969)有个著名说法,“轴心时代”(Axial Period)。他说,公元前800—前200年,特别是公元前600—前300年,世界各地,不约而同,出了一批“圣人”,如希腊的苏格拉底、柏拉图、亚里士多德,以色列的宗教先知,伊朗的琐罗亚斯德,印度的释迦摩尼,中国的孔子、老子,等等。有趣的是,这段时间,恰好相当于中国的春秋战国时期。

雅斯贝斯把这一时代看作人类思想的关键性突破,他更强调的是宗教性突破,但中国的先秦诸子对宗教的关心却相当有限,特别是孔子,更是一位“不语怪神,罕言性命”,非常理性,非常热衷现实政治的人。

春秋晚期,中国出了个孔子,随后又有墨子、老子、庄子等一批思想家出现,后人称之为“百家争鸣”。搞中国哲学史和中国思想史的人喜欢说,这是中国的“轴心时代”,知识分子的春天,思想史的黄金时代。但当时的人可不这么认为。

首先,当时的执政者就很不满意,觉得混乱,不能定黑白于一尊。

其次,当时的知识分子也很不满意,觉得其他派别挡了自己的道。

更何况,这是个率兽食人、杀人盈野的时代,当时的老百姓更不会说,这是什么黄金时代。

当时,大家没有共识,唯一的共识是“天下无道”。正是因为“天下无道”,大家才各讲各的道。《庄子·天下篇》不是讲了吗?“道术将为天下裂”。秦汉时代,人们也把春秋战国视为乱世。

乱世出思想,但没人喜欢生活在乱世。

东方既白:中国的第一次启蒙

尽管春秋战国是个天下大乱、民不聊生的时代,但这一时期,中国的物质文化和精神文化却空前繁荣。《三国演义》讲,天下大势,分久必合,合久必分。中国历史的第一次大开大合是在这一时期,思想空前活跃,自在情理之中。

研究中国思想史,谁都绕不开先秦诸子。所谓先秦诸子,其实就是春秋晚期和战国时期的思想家。一部中国思想史从何说起,毫无疑问要追溯到这个时代。

研究先秦诸子,以现在的水准而言,恐怕离不开简帛古书。简帛古书,目前所见,最早的材料正是属于这一时期。我们以当时的材料研究当时的思想,如与古人面对面,这是何等幸运。

先秦诸子对中国精神影响之大,无论怎么估价都并不过分。他们留下的精神遗产一直影响到现在。我们甚至可以毫不夸大地说,这是中国的第一次启蒙。

启蒙运动是17—18世纪欧洲摆脱中世纪宗教大一统,从教会专制统治下获得解放的运动,英文作Enlightenment。Enlightenment这个词有双重含义,既包含投射光明,照亮黑暗的意思,也包含启迪民智,让他们从糊涂人变成明白人的意思。

中国传统,特点是国家大一统,宗教多元化,只取经,不传教,整个文化有着高度的一致性和连续性。我们不需要通过文艺复兴,就能接续我们的“希腊—罗马”。我们也不需要宗教改革,因为我们根本就没有宗教大一统。这一传统的形成是个酝酿很久,非常复杂的过程,原因很多,不能详说,但至少有一点不能忽略,我们曾经拥有一个思想高度自由、文化空前繁荣的时代,所有古代思想家能够想到的问题,该说的他们都已说到,并为后来的探讨留下了足够的余地。

我们选择“东方既白”作这次展览的题目,目的就是为了强调这一点。

文: 李零(作者系北京大学中文系教授)

编辑:王秋童

责任编辑:杨逸淇

*文汇独家稿件,转载请注明出处。