人物关系图

人物关系图

【虽然冈野诚先生与寺田浩明先生的荣休并不意味着学术生命的终结,但诚如滋贺先生所言“某种科学要在学术界确立地位,为世人所承认,必须在大学里正规地系统地讲课”,可以在日本的大学中执掌教鞭的东洋法制史学者的人数,无论是对其师门的学术传承,还是对整个学科的未来发展,都有至关重要的影响。笔者衷心希望日本的东洋法制史研究(尤其是唐代法制史)能够后继有人、生生不息。】

今年3月底,冈野诚先生与寺田浩明先生将分别从明治大学法学部和京都大学法学部荣休,这意味着日本“第五代”东洋法制史学者基本退出高等教育第一线。多年来,笔者从两位的论著中获得极大教益,也曾得到他们的诸多关照,谨作此文,以为纪念。

共同的学术渊源

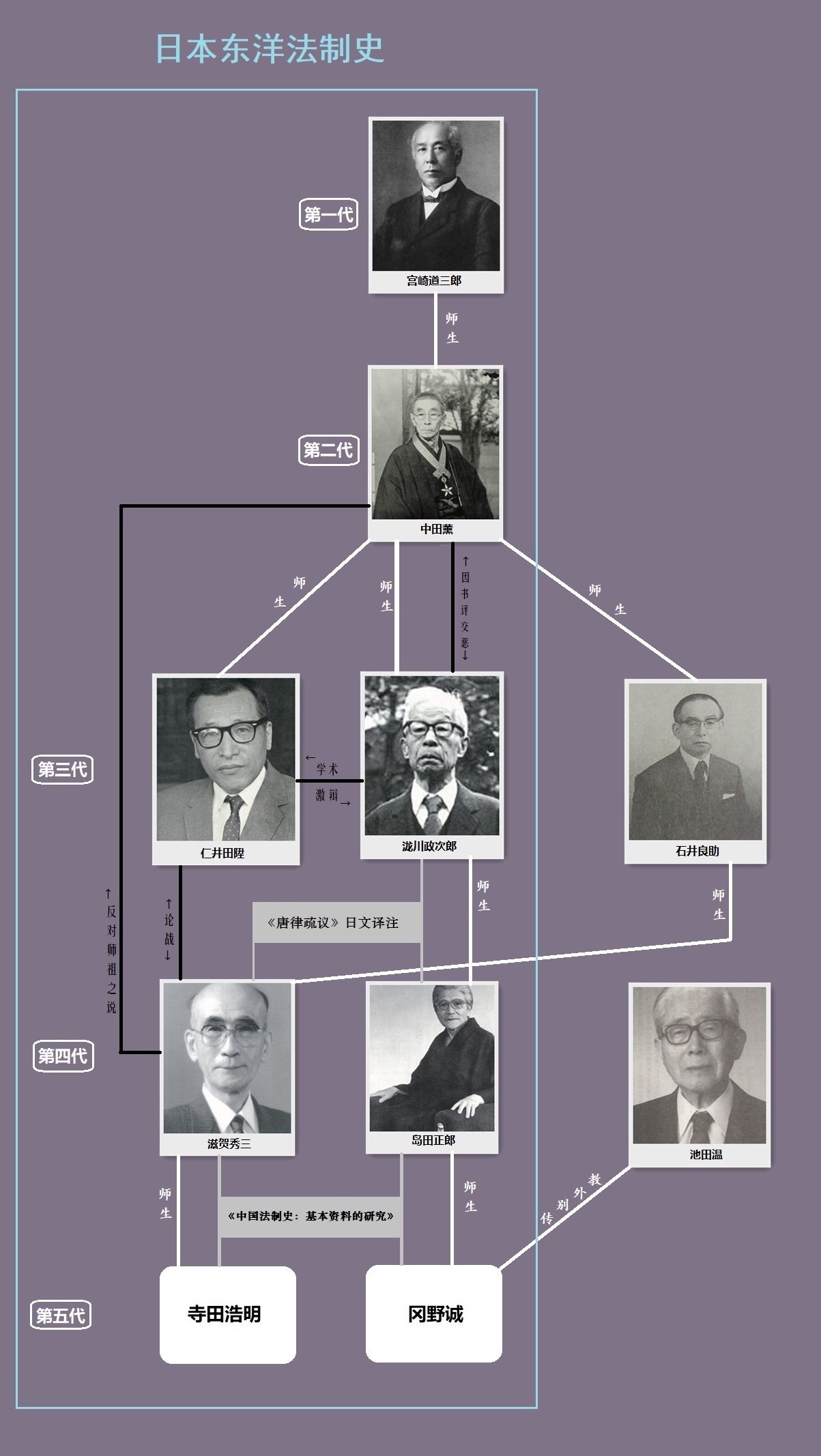

之所以将他们两位定为“第五代”,是因为从学统师承而论,他们皆可追溯至近代日本第一代法制史学者宫崎道三郎先生(1855—1928)。宫崎先生虽以日本法制史为业,但兼及东洋法制,这一治学路径为他的学生中田薰先生(1877—1967)继承。

中田先生于1911年自德意志留学回国,受聘为教授,执掌东京帝国大学“比较法制史”讲座(该讲座于1916年改称“西洋法制史”);在宫崎先生1922年荣休后,又接掌“法制史”讲座(该讲座于1954年改称“日本法制史”),于任教岁月中培养了在东洋法制史、日本法制史领域各擅胜场的仁井田陞先生(1904—1966)和石井良助先生(1907—1993)等。日后在东洋法制史领域成果甚夥的滋贺秀三先生(1921—2008)出自石井先生门下,而寺田先生又是滋贺先生的得意门生。

冈野先生的恩师岛田正郎先生(1915—2009)毕业于东京大学文学部东洋史学科,于1939年4月至1941年6月留学北京(《島田正郎博士略歷》,《東洋法史の探究——島田正郎博士頌壽記念論集》,汲古書院1987年,第3頁),受教于当时以伪满洲国总务厅特约人员和南满洲铁道株式会社特约人员的身份同在当地的泷川政次郎先生(1897—1992)(《瀧川政次郎博士略年譜》,《律令制の諸問題——瀧川政次郎博士米壽記念論集》,汲古書院1984年,第3頁)。二人虽然在北京共处的时间只有数月,但不仅合作撰写了《辽律之研究》(1944年)一书,而且还缔结了一生的师生之谊。泷川先生于1922年毕业于东京帝国大学法学部,受教于中田先生。

因此,如果将中田先生算作第二代、仁井田先生与泷川先生算作第三代、滋贺先生与岛田先生算作第四代,那么冈野先生与寺田先生不但分属同门,而且辈分相当,是为第五代学者。

更有意思的是,1926年泷川先生曾应《国家学会杂志》之邀,为中田先生的《法制史论集》第一卷撰写书评,因语涉驳议,不仅书评被退稿,而且还收到了乃师送来的“破门状”,由此交恶(瀧川政次郎:《日本法制史》上《学術文庫〈日本法制史〉序》,講談社1985年,第5—6頁)。此后,泷川先生与中田先生的高足仁井田先生在许多领域都展开了激烈的学术论辩,如有关唐令与唐式的区别问题,双方观点针锋相对,行文不乏意气之辞(参见瀧川政次郎《唐兵部式と日本軍防令》,《法制史研究》第2号,1952年;仁井田陞:《唐軍防令と烽燧制度——瀧川博士の批評に答えて》,《法制史研究》第4号,1954年),颇有师门恩怨夹杂其中之嫌。无独有偶,仁井田先生与师侄滋贺先生之间也爆发过是否坚持中田先生的唐宋家产共有制论的论战,滋贺先生反对师祖之说,由此触及曾

为乃师之论张目的仁井田先生的《中国身分法史》等论著,仁井田先生因此而作出强力反驳(如《宋代の家產法における女子の地位》,《家族法の諸問題 : 穂積先生追悼論文集》,有斐閣1952年),成为滋贺先生彻底修改《中国家族法论》(1950年)并进而撰成《中国家族法原理》(1967年)的最大动力。因此,无论是冈野先生还是寺田先生,其师门都与仁井田先生有过学术上的切磋,由此亦可反证仁井田先生在“中国法制史的研究上留下了巨大的脚印”(滋賀秀三:《中国家族法原理·序》,創文社1967年,第5頁)。

然而,仁井田先生未能得享泷川先生与滋贺先生那样的高寿,在他逝世之后,泷川先生很少再涉足中国法史领域;滋贺先生则以一篇《仁井田陞博士〈中国法制史研究〉读后》(《國家學會雑誌》第80卷第1、2號,1966年)为他盖棺论定,无论是滋贺先生本人还是整个中国法制史学界,应该都会为无法看到仁井田先生的自我辩白、奋起反击而痛惜吧。

由于泷川先生在东洋法制史领域的主要关注点在唐代法典与西域法制文献,因此与滋贺先生的研究略少交集,二者之间并未发生学术争论。而且由滋贺先生以一人之力译注《唐律疏议》发端(1959—1964年),泷川先生在1971年倡议对日本律令进行逐条精细解读,并委托坂本太郎先生和森鹿三先生分别监修“令”与“律”,最终促成了“译注日本律令”丛书十一册的出版。其中,日本东洋法制史研究者群策群力,共同完成了《唐律疏议》全帙的日文译注,堪称盛举。滋贺先生负责“名例”一册(1979年)、“户婚”三卷(1984年),岛田先生则担任“擅兴”篇的译注(1987年);1981年6—7月,滋贺先生与岛田先生分任正、副团长,开启了1949年之后日本法学界第一个法制史专业代表团的访华之旅,时任明治大学法学部讲师的冈野先生与东京大学法学部助手的寺田先生随侍两位师长左右(韩延龙、刘海年:《日本中国法制史学者代表团访问我国》,《法学研究》1981年第6期);1993年出版的、由滋贺先生主编的《中国法制史:基本资料的研究》,其实是由冈野先生动议编集,编集事务局设于当时任教千叶大学法经学部的寺田先生研究室,其成书凝结着三人的心血(滋賀秀三編:《中国法制史:基本資料の研究·序》,東京大学出版会,第ⅲ页),由此可以窥见两个师门在学术事业上的合作关系。

不同的研究路径

(一)在绵密精深中见功力的冈野学风

冈野先生回忆道,他于1971年春天参加明治大学研究生入学面试时,被岛田先生问及今后打算从事什么方向的研究,他答以西藏法制史。岛田先生建议他首先应以整体的中国法史的基础知识作为立身之道,行有余力再研究西藏法史或蒙古法史,原因在于以后两者为业很难在大学觅得教席(岡野誠:《意志の人、情の人——島田正郎先生の思い出》,《法史学研究会会報》第15号,2010年,第211頁)。岛田先生先后致力于辽代、蒙古、西夏法制史的研究,是公认的北亚法制史研究重镇,但为了学生今后的职业前途,他不但没有要求门生固守自己的研究领域,而是主动建议改换门庭,这种胸襟令人钦佩。

以我目力所及,冈野先生第一篇正式发表在杂志上的论文,是立足于《元史·刑法志》的材料,讨论中表婚的问题(《明治大学大学院紀要》第13号,1976年),这也是他唯一一篇与乃师研究领域有所关联的成果。此后,他的研究重心转移到唐代法制史上。无论是从文献学角度考察宋刻《律附音义》、伊达文库藏日钞本唐律,还是藉由某一单独条文探讨唐代禁婚亲的范围、“守法”事例、死刑复奏、立嫡违法等相关制度,抑或通过梳理“例”字在唐律中的用法来呈现唐代制定法与先例之间的关系,其主要研究对象都是《唐律疏议》。正因如此,他不仅专门撰写论文,系统梳理日本唐律研究的学术史,而且还于1983年访问华东师范大学历史系,受教于杨廷福先生(参见冈野诚:《回忆杨廷福先生》,《历史教学问题》2004年第2期)。杨先生于1979年发表《〈唐律疏议〉制作年代考》,全面反驳仁井田先生和牧野巽先生在1931年提出的传世本《唐律疏议》非永徽律疏、是开元律疏的观点,冈野先生在留学之前的1980年就已将此文翻译成日文,发表于明治大学法学部主办的《法律论丛》上,可见他对中国学术界研究状况的谙熟。

在留学上海之后,冈野先生又远赴英伦,其目的是实地调查英、法所藏敦煌法制文献。这就是他又一个主要研究领域。早在1970年代中期,冈野先生开始与池田温先生一起整理敦煌、吐鲁番法制文献的研究史,在他们合作的鸿文《敦煌、吐鲁番发现唐代法制文献》(1978年)刊出之前,他率先发表了名为《西域发现唐开元律疏断简再检讨》(1977年)的试啼之作,以详实的史料、绵密的考证亮相学界。此后,他与山本达郎先生、池田先生一起整理出版了迄今为止仍是敦煌、吐鲁番学领域最为重要的文献集成性作品之一Dun-huang and Turfan Documents第一卷“Legal Texts”(1978、1980年)和第五卷“Supplements”(2001年)中的“legal text”部分。除此之外,冈野先生还陆续发表单篇论文,广涉律疏、职员令、水部式、令式表等写本的考订与缀合。因此,除了可将冈野先生的学缘追溯至师祖泷川先生之外,把他作为池田先生“教外别传”的弟子,想来也不为过。

冈野先生的研究以专精、细密见长,很少做宏观性的论述,也鲜见跨断代的作品。以我所见,例外似乎有三:其一,他在滋贺先生关于中国法史三阶段论(上代、帝制时代、近代)的基础上,将帝制时代划分为前期(秦至五代)与后期(宋至清末),其根据并非流行的唐宋变革论,而是将原因归结为皇帝的统治理念由“直接统治”转变为“间接统治”(《中国法史の時期区分について》,唐代史研究会編:《中国律令制の展開とその国家·社会との関係——周辺諸地域の場合を含めて》,刀水書房1984年);其二,他为目前所见《宋刑统》各种整理本的祖本——天一阁旧藏明乌丝栏钞本做了极为详尽的文献学梳理,就收录于前述《中国法制史:基本资料的研究》中。当然,由于《宋刑统》脱胎于《唐律疏议》,这一考察可以看作是唐代法制研究兴趣的自然下延。类似的研究也见于他对《天圣令》的诸多讨论;其三,出于对法制史、医学史互补研究的尝试,他曾考察北宋的“区希范五脏图”(《北宋の区希範叛乱事件と人体解剖図の成立》,《明治大学社会科学研究所紀要》第44卷第1号,2005年),这是有关唐代安金藏剖腹系列研究(《唐の安金蔵の割腹》,《法史学研究会会報》第5号,2000年;《唐代における法制史と医学史の交錯》,《法律論叢》第73卷第2、3号,2000年)的宋代续篇。

(二)以法秩序建构为目标的寺田模型

若以冈野先生与岛田先生研究领域的分合为参照系,寺田先生的研究与乃师滋贺先生保持相当的连贯性:

首先,滋贺先生虽然在法典与刑罚领域,对中国历史上的各个时期都有过精到的讨论,但也花费了相当大的精力,集中讨论清代的诉讼与法源问题。寺田先生的研究断代与乃师相当,所处理的材料基本集中在清代;

其次,滋贺先生以《中国家族法论》在学界崭露头角,又以《中国家族法原理》于1969年荣获日本学士院赏,此后与黄宗智先生就清代民事审判的性质展开争论,在国际学界影响深远,因此民事领域可谓“滋贺法史学”的重中之重。寺田先生同样侧重于此,无论是早年对于田面、田底这种“一田两主”惯行的实证研究,还是后来对于清代民事司法的整体考察,其着眼点基本都在“民事法秩序”;

再次,无论是对中国家族法原理的把握,还是对中国传统诉讼形态的概括,滋贺先生都试图抽象出整个帝制时代的中国法特色,这是一种舍弃时段性、区域性差

异的类型化处理,具有高度的抽象化、体系化色彩。寺田先生延续了这种学风,如他曾在1983年发表的处女作《田面田底惯例的法律性质——以概念性的分析为中心》中坦言:“本文的目的在于类型性地阐述惯例的法律性质,所以只好割舍惯例的地区性、时期性的差异问题,将明末至民国初期的整个中国的事例视为一个整体”(《权利与冤抑:寺田浩明中国法史论集》,清华大学出版社2012年,第2页);

最后,既然是类型化处理,必然有相应的标准与参照系,滋贺先生所采取的研究策略是,“把欧洲的与中国的法律文化看做对极性的两端,二元对立地来看待他们,并且立基在现代(欧洲)严格的法律概念的基础上,来掌握中国传统法律文化所具有的特色”(林端:《韦伯论中国传统法律:韦伯比较社会学的批判》,中国政法大学出版社2014年,第62页)。无论寺田先生对契约概念的比较史探讨,还是对中国“非规则型法”概念的提炼,都有极为明确的西方参照系。然而,在肯认不同于西方的契约、法、秩序的存在,以避免“错置西方法、近代法样式”的谬误(《“非规则型法”之概念——以清代中国法为素材》,《权利与冤抑:寺田浩明中国法史论集》,第393页)之后,他进一步认为,如果搁置中国与西方秩序建构的模型,“依据近代的现实而论,实际上两者的对比也无法泾渭分明”,因此“这里的问题已经既不是历史发展的前后关系、‘进步’与‘落后’的关系问题,更不是‘西方’与‘东方’的问题。我们面临的是答案和方向都仍旧不明晰的价值选择的问题。既没有谁具有可用超越性的方法来代表全体的根据,反之,亦无靠个私的叠加式的累积便可保障全体之生存的道理。既非因为有了拥挤电车状况,便可径直正当化认为全体社会优越的选择;反之,主张个体优位和本源性的一方,则也不能不在依据相应的事实的基础上,再行建构此主张的逻辑基础和依据。‘近代主义’的理论谅已衰弱无力,但恐怕也无法因此便可以说‘近代主义批判’的理论已经给出了答案”(《“拥挤列车”模型——明清时期的社会认识和秩序建构》,《权利与冤抑:寺田浩明中国法史论集》,第422—423页)。在这个层面上,他的认识已超越了滋贺先生的类型观。

寺田先生在《权利与冤抑:寺田浩明中国法史论集》的序言中提到:“一直到20世纪90年代中期的那个阶段,中国的学术界对于中国法制史进行研究的主流仍是有关法典的研究。记得滋贺秀三先生曾经表示过,令人吃惊的是在他自身关注的若干研究领域内,只有关于唐律或律令编纂史方面,能够与中国的同行展开细致而十分有益的交流,而在他从事研究的另一个学问领域,即从与现代法学相通的法理学或法社会学等视角考察传统中国私法审判的性质等而提出的理论,当时则几乎不能引起中国同行们最起码的兴趣(第Ⅱ页)。”时隔20年,风向已完全逆转,如寺田先生重要的学术论文已全部被译为中文,在尚未出版日文论文集的情况下,率先推出中文合集,其学说在中国学界的影响力与市场感召力可见一斑。或许该轮到冈野先生感慨,他所关注的唐代法典与敦煌吐鲁番法制文献领域,能够进行对话的中国同行已越来越少。

学术的传承与后继

虽然荣休并不意味着学术生命的终结,但诚如滋贺先生所言“某种科学要在学术界确立地位,为世人所承认,必须在大学里正规地系统地讲课”(《日本对中国法制史研究的历史和现状》,《法律史论丛》第3辑,法律出版社1983,第296页),可以在日本的大学中执掌教鞭的东洋法制史学者的人数,无论是对其师门的学术传承,还是对整个学科的未来发展,都有至关重要的影响。

日本东洋法制史学界显然也有这样的认知,所以东洋法制史研究会才会在2014年推出“东洋法制史教育的现状与课题”专号(《东洋法制史研究通信》第25号,2014年4月15日),统计了日本各个大学在该年度开设东洋法制史(含现代中国法)本科与研究生课程的情况。当时日本有17所大学开设了相关课程,其中11所大学有专任师资(详见拙文《日本近来有关东洋法制史课程设计与现状——兼论对于我国中国法制史研究生课程设置的建议》,《中西法律传统》第13卷,中国政法大学出版社2017年)。其中,没有被统计入内的小口彦太先生于2016年从早稻田大学转任江户川大学校长,他在该校的中国法讲席由文元春先生接棒;水间大辅先生于2015年从厦门大学历史系回到日本中央学院大学法学部任教;一直作为兼任师资讲授中国法制史的石冈浩先生于2014年病逝。总体而言,日本的东洋法制史讲席基本维持十余人的规模。

冈野先生供职的明治大学,于2015年新聘了原任教于北海道大学法学部的铃木贤先生;寺田先生任教的京都大学,于2017年引进了原任教于专修大学法学部的铃木秀光先生。铃木秀光先生师从于寺田先生,专长于清代法制史(尤其是刑制史),所以京都大学的东洋法制史学统得以继续维持,传自滋贺先生的衣钵也属后继有人。然而,铃木贤先生以现代中国法为业,与冈野先生的精研领域相去甚远,因此无论是日本唐代法制史的学脉传承,还是岛田先生一系的东洋法史谱系,都会因此受到冲击,令人痛惜。

2016年5月,笔者有幸在东京拜晤冈野先生,他曾指着身后的石野智大博士说,现在自己得以接触学界最新的研究成果,全靠石野博士相助。“教外别传”既然可以发生在池田先生与冈野先生之间,那么这一美谈同样也会在冈野先生与毕业于明治大学文学研究科的石野博士之间延续。笔者衷心希望日本的东洋法制史研究(尤其是唐代法制史)能够后继有人、生生不息。 (作者为中国政法大学法律古籍整理研究所副教授)

文:赵晶

图:文汇学人

*文汇独家稿件,转载请注明出处。