▲1942年,太行八路军出击晋中攻打祁县。| 高帆摄

“他们透支着他们的生命,通过我留下一份他们生活和生涯的印迹。他们说了许多一辈子都没提起的事情,对于我而言,这已经不是什么工作。”从个人生命史出发,整理与研究中国摄影文献的高初,在今年刚好走到第十年。他负责建立的中国摄影文献研究所也完成了第一个三年规划。《文汇学人》近日采访了这位将越来越多的石头放进自己背篓负重前行的年轻人。高初希望,这个研究所不单是一个美术院校内的教学研究机构,而是一整套学术生产的发生机制。

新中国图像的制造者、按动照相机快门的人,是名字可查、数量有限的一个群体。他们中的大部分人在战争时期的摄影实践中建立了一套新的摄影意义系统和视觉形式,并且在新中国成立后,成长为为数不多的新中国摄影师。现在对这一时期影像资料的整理者,大多是当时这批摄影师的后代,高初是近年来“奋战”在“最前线”的一位。

2008年,高初开始以个人身份整理并研究1930年代至1980年代的摄影家个案,抢救性地收集、整理、保存中国近现代的摄影档案,并写作这一时期的摄影史。2015年由他负责建立的中国美术学院中国摄影文献(Social Archive of Chinese Photography,下简称 SACP)研究所,致力于中国摄影史的档案整理、学术研究和学科建设,迅速成长为中国最具声誉的摄影理论与史论的研究与教学机构,活跃在文献汇集、学术生产和展览实践的最前沿。自2011年起,Photography in China(1842-2017)和 Photographs:China and World这两个研究计划,不但连接着世界范围内的摄影史学者和机构,而且打通了艺术界、美术馆界和出版界,每年完成着十余种展览和出版物。

去年6月,由高初策展的“光影人生:高帆、牛畏予摄影回顾展”在中国美术馆举办。为祖父母整理摄影资料,今天已只是高初摄影资料整理工作中很小的一部分,但始终是支撑他“燃烧”并坚持下来的第一把火。高初至今保留着祖父的一只装军大衣的红色木箱,上面用刀刻着——“雪花飘,棉衣到,高初打雪仗”。祖父当时肯定没料到,高初长大后的人生和事业都与“箱子”结下了不解之缘。

寻找中国老摄影家作品里的个人审美和现代主义

文汇报:您是从什么时候开始中国革命战争摄影文献的个案整理工作的?

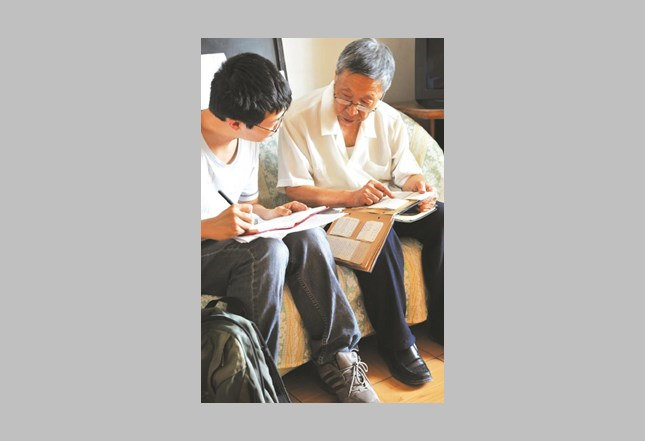

高初:我做这件事可以分作两个阶段,一开始主要是给家里人帮忙。我的祖父在“文革”中受到冲击,眼睛不好,我从初中开始,就帮祖父整理他那些资料。我那时候还挺烦恼的,宁可锁起门来读书,去上奥数班,但亲情“迫使”我还是陪他做了不少事情。1999年,他准备首次摄影展,一屋子底片满地摊开,他看不清的地方,我帮着对底片。从2002—2004年,也就是读高三到大一期间,我帮助祖父编辑关于刘邓大军的军事图集《天下之脊》,这个过程对我影响很大。那时编辑部就设在我家里,祖父在《解放军画报》社的老同事就在我家里工作。当时,祖父已是癌症晚期,身体非常虚弱,但他不肯去医院,坚持要把书编完。也就是在这段时间,我开始对二野乃至整个战争时期的影像资料有了较全面的了解。在这些图片的拍摄者和资深编辑身边工作,对于我熟悉文献非常有帮助。

我高中时疯狂地对中国的乡村问题着迷,一开始想读数学系,想着通过数学建模解决“三农”问题,但后来去了化学系,这段学习经历对我做暗房,整理、修复各种状况的老底片和老照片特别有帮助。

大二时我转到了传播学专业,接触到以现代主义为线索的西方艺术史,虽然我后来发现我不能按这个角度来写中国,但起码我知道了我面对的镜像是什么。我们过去都有这样一个认识,就是一段时期以来中国的摄影都是宣传式的,摄影家自己的东西很少。这个看法一般都来源于当时的画报或《中国摄影》发表的那一小部分东西。这和我了解的他们的生涯有巨大的偏差。但是我也不知道怎么开始研究。当时我只有一个很朴素的想法,就是按照世界摄影史的现代主义的线索,去找这些中国老摄影家作品中个人审美的和现代主义的那一部分。

2004年我的祖父过世,很多东西没有做,他自己生前一本画册都没有出版,我那时意识到了这件事情的抢救性。“与时间赛跑”,这是做口述史经常挂在嘴边的一句话。但是谁能想象,2014年我采访过的人就去世了十七个。我和他们都很亲近,我每年去他们那里没准比他的家人去得都多。他们透支着他们的生命,通过我留下一份他们的生活和他们的生涯的印迹。他们说了许多一辈子都没提起的事情,对于我而言,

这已经不是什么工作——没什么工作值得每天只睡三个小时去拼了命地做。

▲1942年,河北平山碾盘沟,晋察冀画报社创刊号制铜版。左起:康健、曲治全、杨瑞生。|沙飞摄

▲《晋察冀画报》创刊号封面,1942年7月7日出版

▲1948年,参展甲等功臣像

▲采用石印的《战场画报》,1943年6月

文汇报:2008—2014年期间,您是以民间的、个人化的方式来整理这些档案,这段时期资金从哪里来?具体如何开展工作?

高初:在2008—2009年这段时间,完全是我自己在做,所有经费都是靠家里,比如牛畏予的个案,大约装订出三四十本册子。从方法上讲,当时在读世界摄影史和艺术史,晋永权老师给了我非常多的指导和帮助。2009—2011年,我在中国摄影出版社任职,我一过去就经介绍参与到高琴老师和赵迎新社长主编“口述影像历史”丛书中。这其中有两辑是关于战地摄影师的,那个时期我个人的计划与我任职的工作有重合。赵社长和编委会的摄影界前辈们,和我有很充分的交流,对我做项目有很多指导。

2011年我决定辞职全力投入柯鲁克夫妇档案的整理,也正是在那个时候,我开始反思摄影史档案整理的方式。我当时自己搭出了三个团队,第一个团队是查阅资料的:刚开始时是中国人民大学的张向荣博士、中国科学技术大学的王剑锋博士以及我带着七八个硕士和博士生,将图书馆可查的和从学者那里借来的摄影史料做了复印、扫描和编目。这个工作很有价值,每一个口述对象的采访我们都有至少300页的背景材料可以发给记者,口述史的深度增加了很多,而且和文本有一个相互印证的过程。

第二个团队是做口述史的:外请记者或是临时请同事,因为所能投入的精力的关系,采访时间和口述史的深度都是不够的。而且口述史的学术规范和工作方法也需要系统性的总结。于是我建立了采访团队,给出了培训流程。

第三个团队是档案扫描和整理,因为每一个采访线索都有很多值得备份整理的文献,这些文献被快速整理、使用,和口述史的工作也是相得益彰的。当然还有我们目前的第四个团队:策展和出版,摄影师个案的回顾展、文献展,大规模的学术展,以及与每次展览相伴的工作坊、研讨会、出版物。

当年我只是有一个模糊的意识,我的能力只能管饭,即使这样也在半年内把我大学时倒卖相机攒下的两套哈苏卖掉。过去几年中有不少学生参与了我们的采访和查阅资料的团队,围绕着这批档案的整理前前后后差不多有一百多人参与过。

2011—2013年,随着项目的推进和声誉的建立,我们的档案和研究项目一般都会有展览和出版的机会;有合作方提供经费,或是能向国家申请部分经费。这些费用虽然只能用在展览和出版的专项支出上,但实际上恰是花费较多的部分。我们只需要付出用于档案整理的那部分费用,项目就能够维持。当然每年都会有亏空。这就意味着,每年我家里和我太太家里都在垫钱。

我们面对的是自战争时期就未很好整理的混乱的档案

文汇报:您的整理工作主要围绕着“革命战争时期”和新中国时期的照片和文献,我们很想知道大概的规模。个案整理共涉及多少位摄影师,这是一份基于怎样标准的名单?

高初:目前为止,我们主要围绕着100多个案例来整理材料。革命时期去到前方的摄影师,通过摄影训练班的方式,把这个队伍培养到近千人,这些人近半战死、失踪、改行,另一部分人成为新中国时期的摄影师。

我们现在有十几万张来自底片印相、照片的图像——考虑到当时资料的匮乏,这已经是非常全的了;也包括这些照片历次印放、历次剪裁的信息。这之外还有近百万页的文献,其中包括大部分摄影家的手稿、发言、日记、书信,乃至政治运动中的资料。这些材料都放在落了几十年灰的箱子里。我们有一套整理这些档案的工作流程,不但一张纸片都不会少,而且还包含资料当时装箱的次序,这些信息对于研究都是有帮助的。

我已经说不清楚,我们口述史的录音有多少小时。很多关键性的文本都是在一次又一次的补充采访中得到的,在我们整理好的口述史文本中,注解和附录占非常大的篇幅。每一条脚注都来之不易,都是翻阅大量文献找到的,如果查证到文本和口述对象的讲述有出入,这才是一个能深入追问的口述史的开始。

▲部分战争时期的摄影档案

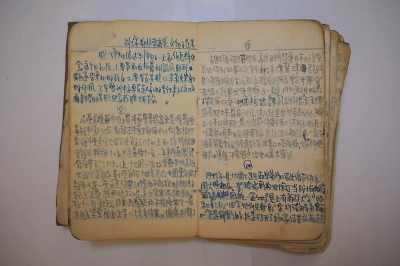

▲吴群家中档案:抗战时期的日记本

文汇报:这些资料的来源主要是哪些地方?

高初:战争时期的摄影档案有两个来源,首先是存于档案机构的印相和底片,其次是存于摄影师手中的日记、木刻、手稿、连环画、画报,以及他们个人的讲述。战争时期的大部分图片,自他们拍摄并上交之后,就保存在档案机构里。我们能够使用,也是以家属或编纂党史的名义进入。即使这样,也是耗费了大量的精力、财力,才逐渐积累了资料。而且应该说,这也来自机缘,来自持之以恒的沟通,来自工作人员在目前僵化的档案机制下对我们的理解和体谅。

一些档案机构中的照片大多数处于沉睡状态,是死档案。缺乏查阅的线索,而且与机构外部的有能力激活这些档案的研究者之间存在一个体制上的隔膜,又进一步加深了这些档案的沉睡状态。无论是战争时期的档案,还是新中国时期的档案,拍摄照片的人并不拥有这些照片,但是他们拥有关于这些照片的信息。我们在做口述史时,把查到的图像给他们看,他们就会讲出非常多的东西,非常惊人。虽然从拍摄完成之后,他们就没有看过这些东西,但是这些东西一到他手里,他就能把你带回到当时的历史情境,这个过程很感动我,从学术上讲也将有非常大的价值。这些信息和这些底片交汇,会产生非常大的能量。在这里,摄影史才不是编年体,不是一句一句一段一段的语词。摄影史是围绕着每一张作品、每一个拍摄的场景,提供的大量历史的细节。我们希望还原图像的历史指向,并且希望这些图像

成为摄影者生涯中的一系列坐标,成为我们去分析他的生涯、他的风格的重要途径。

文汇报:您说“这些信息和这些底片交汇,会产生非常大的能量”,我想应该有好几个层次,如对正史细节的补充、对这些底片的再认识等等,可否给我们说说一些具体的例子?

高初:在档案工作中能格外体会到民间摄影档案的重要性。仅仅拿抗战时期的摄影举例:新四军的档案在皖南事变之后大都毁掉了,来自叶挺和张爱萍家中的档案的整理成为了新四军视觉档案的关键性补充。我们完整地整理了在周恩来身边工作了40年的童小鹏先生的档案,成为了抗战时期长江局和南方局的重要摄影资料。

在这一过程中,我们也需要面对两类前辈档案工作者和学者不在意的题材:藉由战争时期的日常生活和日常风景而指向革命的内在性(革命史研究指向);藉由一个摄影师生涯中那些过去从未被提起的那些一次次不知名的小战斗的组图,讨论他的生涯和风格(艺术史研究指向)。这些档案并不容易使用;甚至可以说,我们面对的是自战争时期就未很好整理的混乱的档案。战争时期摄影资料的整理者,一般只对于党史、军史所选用的历史题材的照片有所整理、考证。

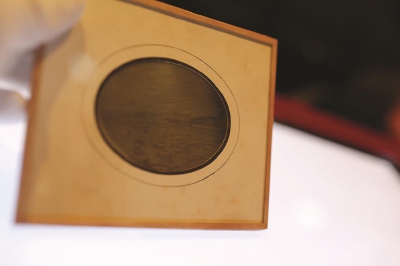

使用这一类底片的难度是很大的。战争时期的档案随着整理,有不同的底片编号,但这些底片长期没有整理和使用,哪个编号的底片才能调阅,我们需要通过试错的方式,记录每一次调询信息。而且这类图片的印相信息也有很大的问题:在我们的工作经验里,无论拍摄者的署名还是文字信息,大约有五分之一的错误。而拿着这些图像去采访这些图像的拍摄者,是其中最高效的考证方式;当时的画报也提供了作证。因为战争时期的困难条件,底片的冲洗在一段时期是风格化的,于是观察底片能够成为考证摄影者的有效手段。另外,前线的摄影者往往跟随特定的部队,而部队的行军路线和战斗情况,我们往往能在军史,尤其是后勤史中查询到,而且我们也会采访部队的战士,得到一些佐证。

▲“早期中国影像”数字工作计划。图为存于香港历史博物馆的1844年于勒·埃及尔拍摄的银版作品《澳门南湾》,被认为是迄今发现的留存最早的一批关于中国的摄影作品。

▲莫斯科国家与社会政治历史档案馆图像档案

把摄影史的作品性和“燃起一股热力”的心理动能结合

文汇报:我们知道,SACP自成立之初就明确了三个研究方向——“关于中国的影像”“中国摄影史”和“中国革命的视觉档案”。从你们搜集的材料来说,三者会有重合,那么其中层次是怎样的?这三年来,这些研究方向各自有怎样的发展?

高初:“关于中国的影像”,我们是从历史学的角度,更多借助西方的理论,把视觉材料变成文化史、社会史、城市史的新材料。“中国摄影史”则更多是从历史学到对艺术史的拓展、对革命史的丰富,以及以生命史为贯穿。“中国革命的视觉档案”,其实不但包括这一部分,甚至是以这些中国革命的亲历者和见证者为线索,把这个视野拓展为一种世界史角度的观察。

我先讲讲相关档案的情况。晚清民初的中国影像大多在欧洲,之前在英法有五个学校联合办了一个项目,共同处理包括明信片、铜版画和摄影在内的视觉材料。包括赫德档案在内的大量海关档案保存在英国贝尔法斯特女王大学。除此以外,波士顿很多华人家族的图像档案后来都捐给了美国迪美美术馆。

民国时期的一部分影像被带到了台湾,但我们觉得这部分档案最开放、其实也相对完整的,是保存在美国国会图书馆、国家档案馆和其他一些大学档案馆里。还有一些早期来华的记者的照片,散落在包括哈佛燕京图书馆、胡佛档案馆在内的档案馆里。这些博物馆和学校其实非常热切地想

要我们去研究,把这些档案“激活”。

但是这一部分的材料,和我们自身研究中国摄影史的方向和指向是完全不同的。他们的研究方式更多是把摄影作为自己学科所要面对的新材料,来解决自己学科的问题。

而对于我们最为关注的中国战争时期的摄影,除了抗战、内战和朝战,更早的红军时期的档案非常难得,之前我们得到的还不到二十张。2016—2017年,经两位长期在那边做研究的学者帮忙,从俄罗斯档案馆找到17个关于中共图像的案宗,里面有一千多张红军时期、土地革命时期的照片,极大地扩展了我们对红军时期的理解。

▲1940年,冬北岳区反扫荡战斗。|沙飞摄

▲河北张家口,军调部三人小组在张家口停留后继续飞往大同视察,图中摄影师为沙飞。|石少华 摄

▲1943年,吴印咸正在为毛泽东拍照

▲1948年,临汾战役,我军爆破手进行连续爆破。|高帆 摄

▲1947—1948年间的十里店村:田间耕作。|大卫·柯鲁克 摄

文汇报:您曾说,很早就发现“现代性”理论并不适用于观察中国摄影史,而如何看待战时摄影师的生涯和作品,这一困惑是您进入学术研究的原初动力。您现在找到研究中国战时摄影史的合适方式和角度了吗?

高初:中国摄影史这一部分非常明确,这是中国人自己对于摄影的认识和理解,是不再采用西方理论的学术写作。如前面所说的,中国战时摄影史的层次非常丰富,承载了非常多的内涵,因此简单粗暴地用一两个理论(无论是东方西方)的棱镜来观察它,都会无法把握。

早年,中国摄影史的相当多的图片,都是作为历史配图出现。那么在今天,这些图片可否成为历史学拓展而利用的一部分材料,也就是说,成为历史研究的主角?2015年底,我们和哈佛大学艺术史系合办了一个会议,叫“战争时期的中国摄影”,那一次会议设有一个历史学专场,在那之后我就不断参与到历史学会场上做关于中国摄影史的报告,而学者们也越来越多地把注意力投入到这些摄影材料之中。最具标志性的事件就是北京大学王奇生教授和15位历史学家,同我们一起分享战争时期的这一部分档案,在共同完成着一套三卷本的新的军事图集。今年6月,复旦大学也有两个历史学界的会,他们都纷纷开设了“革命与文化”、“视觉和美术”的专场。所以慢慢地,摄影史和美术史、文学史及电影史一起,成为了近代史研究的一部分。这是我认为理应开拓的第一个角度。

第二个角度,是探讨这些图像当时是如何被拍摄的,以及这些图像是在一个什么样的语境下被传播和观看,这更多的就是我们艺术史或美术史所关心的话题。

这其中有两个思路。第一个就是非常具体的中国摄影史的发生,需要放在革命语境中去理解。因为坦率地讲,西方摄影家的作品,不会起到像当时中国的摄影能起到的这么大的作用。在一种组织性观看的语境中,观看的那个效果、传播的数量范围、影响的时间广度,以及这个摄影如何像宣传画一样变成一种复合媒材的形式,甚至摄影仅仅作为一种仪式,都是非常罕见的状况。这一思路就是把摄影史的作品性和革命史的心理——“燃起一股热力”的革命动能结合起来讨论,可能是对于中国摄影史更有意义的一种讨论方式。

另外一个思路就是生命史,因为我们自己处理这些材料,大部分都是从和老人家对谈开始。也就是说,无论我们读了多少理论,以一种什么样的路径来面对这些材料、组织新的写作的角度,对于个体的理解都会成为起点。当我们碰到一些问题意识上的困境时,可以退回来,不断反思自己的一个立场。这样的做法在将来很可能会被质疑,但起码在当下,这是我自身处理战争时期和新中国时期这一群体的摄影史研究,在每一次写作时所采取的立场。

文汇报:从您刚才的叙述来看,“中国革命的视觉档案”是其中最有抱负的一个方向。在这方面你们目前做了哪些工作?

高初:“中国革命的视觉档案”分为两类档案范畴,其中一类是与中国革命的主体(中国共产党的革命历程与中华人民共和国的历史)密切相关的。另一类则是中国革命的观察者的视觉文献。“中国革命的视觉档案”与“中国摄影史”档案计划的革命史时期的资料有部分重合,但是又补入了大量外国人所拍摄的围绕中国革命的视觉资料,而2015—2019年间的“共产国际图像档案(莫斯科)”计划是其中重要的补充。

围绕革命图像的传播及其动员、宣传,是从以摄影家为视角的图像制造(艺术史),而进入对于传播及其效果的讨论(传播学、文化史),SACP的“画报研究计划”(2015—2017)建立了围绕革命史、文化史与画报研究的国际学术合作。

这一部分到现在最完整的一个例子,无疑是伊莎白·柯鲁克(Isabel Crook)和大卫·柯鲁克 (David Crook)夫妇档案,从2011—2015年的四年间,我和王烁整理了他们的底片、印相、书信、日记、田野笔记,及世界各个档案机构的相关资料,还有他们的一些重要通信,成一百多次口述史访谈,于2016年1月出版《大卫·柯鲁克镜头里的中国,1938—1948》,我们还把这套档案转化成三次展览,以及多次不同角度的田野调查。到现在为止这是材料最丰富,最具有教学性、生产性的一整套中国革命档案的工作体系。

现阶段的中国摄影史学者需肩负多重身份,同时作为口述史记者和策展人

文汇报:展览工作一直是SACP现阶段工作的重心,你们强调“把图像作为历史,把历史作为展览”。为什么会有这样一句话呢?

高初:摄影史研究在国内处于没有专业、没有教职、没有刊物,一切都未定型的状况。档案的整理、研究以及伴随着研究的教学、展览、图录的出版、研讨会以及研讨会的读本整理和会议记录,现在汇集成了一个完整的工作链条,打通着院校、美术馆、出版界、档案界。这个完整的工作链条在国外可能是由不同机构和人员担任的,但在现阶段,意味着中国摄影史学者需要肩负着多重身份,同时作为口述史记者和策展人。

为什么我们把展览作为一个核心现场?一来因为研究所设立在美院,所以参与这个工作的大部分人是学生,其中的一个教学的方向是策展人。二来,当我们讨论这么复杂又这么有趣的历史题材时,总有一些东西是我们觉得非常重要,但尚未明确、无法把握,以至直接写到文章里去的。策展人其实提供了这么一种可能性,把我们认为重要但解释不了的放到空间里,让它本身的丰富性带来不一样的讨论问题的机会。“把图像作为历史,把历史作为展览”,恰恰就是我们对把革命的状况扁平化、碎片化的当前学术写作倾向的一种反思。

▲2009年,高初采访佟树珩

文汇报:您个人的资料整理工作到今年刚好是第十年,SACP也走完了第一个三年规划。站在现在的时间节点上,您对过去和现在的工作方向有什么回顾和展望?

高初:前十年主要是资料性的工作,而后十年我们的工作重点会在研究方面。

研究所2015年底成立,到今年2018年,我们会把它作为第一个三年,这三年里资料研究、出版、学术会议和工作坊都在并行推进,但总体而言,我认为最可贵的还是我们找到了一套有生产性的工作方法,也就是刚才所说的,把中国摄影史研究作为一个完整链条的工作系统。

接下来的三年,从2019—2021年,我们试图解决两个核心问题。我们一直在求教三十年前推进摄影史在国外建立的欧美同行的意见,明确得知有两件事最为核心。一是美术馆摄影部的成立,它不但保存着摄影馆藏,而且有专门的研究者,而且会使这些围绕着摄影的研究获得进入公众性讨论的机会。一是学科的建立。这并不是设立一个学科点的问题,它包括摄影史在长期积累中逐渐形成教学课程的努力,也包括摄影史研究能够有研究生的招生计划,以这样的教学体系和学刊来推进学院内部摄影史学科的建设。

而从 2022—2024年,我们有一个更长期的计划。这一计划更早可以追溯到2016年,两年前我们就开始不断地邀请国外同行,来讨论和推荐一个广义的中国革命的视觉材料为主题的数据人文的计划。数据人文计划最可贵的应该是它对于科学一直抱有极强的开放性,它不像我们过去的图书馆系统那样只是一个稳定的积累数据量、提供检索的系统,而是一个能不断地在底层增加算法可能性的一套系统。

实际上,西方的中国问题研究已经发生了两个非常明确的转向:一是视觉转向。一是五六十年代转向。但是对于他们而言,这一时期的影像是非常难以获得的,所以SACP逐渐形成了每年团结十几位外国学者和学生,由这边提供一个资料和联络的平台,在包括哈佛、伯克利、多伦多大学在内的数所高校里,大家在不同的研究领域以一个个小问题工作坊的方式来共同推进互相开放的、生产性的研究计划。

这个计划我有信心迟早能够实现。三年前研究所刚成立的时候,我们曾反复琢磨研究所的命名方式,在一开始就把它称作中国图像材料的社会性文献的研究所(Social Archive of Chinese Photography),中国摄影文献研究所不单是一个美术院校内的教学研究机构,而是一整套学术生产的发生机制。

(文中图片均由高初提供,特此致谢)

作者:李佳怿

编辑:范菁