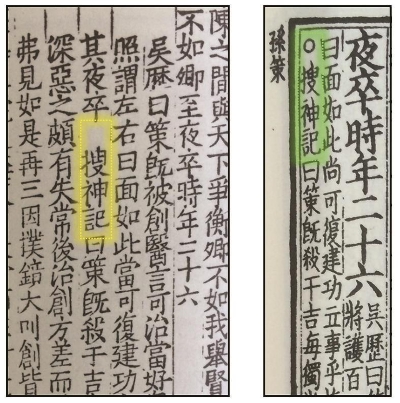

▲《三国志·吴书·孙策传》。左为静嘉堂文库藏南宋初刊本,旧称咸平本;右为百衲本,据宫内厅书陵部藏南宋中期刊本(旧称绍熙本)影印。

宋文帝令谢灵运撰《晋书》未成,令裴松之注《三国志》。裴注距离真正的史书还有一步之遥,比较标准的官修前代史到南齐才正式出场,亦即沈约《宋书》。我更愿意把官方编纂定义为官僚制向传统的学术领域扩展:多人分修、一人总裁,使用官僚制的分层运作,倾向于利用官方档案。这样编纂而成的史书,便很难成为“圆而神”的一家之言了。

作为历史编纂的裴注

裴松之《三国志注》由于其开创性的“史注”特质而成为魏晋南北朝史学研究中倍受重视的作品。在《上〈三国志注〉表》里,裴松之把他的注文概括为补阙、备异、惩妄、论辩四类。前两类注文补充陈寿漏载之事、存录一事的不同说法,在裴注中占绝大多数,所以清人的《四库全书总目提要》把这两类又细分为四项。后两类注文对显然的失误加以驳正、对史事或陈寿书加以评论,一般会冠以“臣松之案”或“臣松之以为”,虽然总体数量不多,但由于更能凸显裴松之的史学意识,很受学者重视。

前两类“补阙”“备异”的注文,很早就被视为辑佚中古史书的渊薮。今天中古史论文引用裴注,习惯上也要指明是裴注引用的哪一部书,甚至可以只说是某书之语,而把“裴注引”放进注脚。可以说,人们通常不把裴注的这两类注文当作裴注来用。

这种观念由来已久,一个反映是宋刻本《三国志》的格式。在现存南宋初期刊刻的裴注本《三国志·吴书》里,注文在“某书曰”、“某人曰”、“臣松之案”等语前都留下空格。古人没有标点,也很少分段,宋刻本中的空格是什么意思呢?宋本《史记》或《文选》的合注本,会在原本不同的各家注前以空格相分别,宋本《艺文类聚》中,摘引自各书的片段之间也有空格。空格意味着强调前后文字之间的独立性,便于读者摘取利用。但同一种注,例如《世说新语》刘注、《汉书》颜注、《后汉书》章怀注等,即便一条注文之内引用了不同文献,在宋本里并不会空格。这样看来,在《三国志》裴注同一条注文之内用空格区分各书引文,是把裴注当作类书来看了。

笔者从学生时代起参加二十四史修订工作,按照统一要求,修订组要先完成“修订长编”,详细列出每处问题的参考史料。去哪里找史料、把哪些列出、用什么顺序排列,都不是随意而为,背后是我们的思考过程甚至观点趋向。由此不由得想到,裴注里罗列大量史料,背后有没有逻辑呢?

《三国演义》有个著名的故事,在第四回《废汉帝陈留践位谋董贼孟德献刀》里,曹操因行刺董卓失败逃亡,途中杀故人吕伯奢一家,说“宁教我负天下人,休教天下人负我”。这个故事不见于《三国志》正文,而见于裴注。这条裴注引用了三份文献,一是王沈《魏书》,一是西晋郭颁的《世语》,一是东晋孙盛的《杂记》。这个顺序,从书的种类来看,先正史,后杂说,符合一般思路;从书的年代来看,也是由早到晚。除此之外,还可以注意三份文献的内容:

《魏书》曰:太祖以卓终必覆败,遂不就拜,逃归乡里。从数骑过故人成皋吕伯奢。伯奢不在,其子与宾客共劫太祖,取马及物,太祖手刃击杀数人。

《世语》曰:太祖过伯奢。伯奢出行,五子皆在,备宾主礼。太祖自以背卓命,疑其图己,手剑夜杀八人而去。

孙盛《杂记》曰:太祖闻其食器声,以为图己,遂夜杀之。既而凄怆曰:“宁我负人,无人负我!”遂行。

《魏书》的引文先交代曹操逃亡的背景,与陈寿正文衔接,再引出过故人吕伯奢之事;后两条引文则只描述关于吕伯奢的故事,而且越来越细节,《世语》包括曹操来到伯奢家直至夜杀八人而去的全部经过,《杂记》则专门描述了曹操因听到异响起疑杀人,又发出“宁我负人,无人负我”的感慨。三份文献在内容上也构成层层递进的关系。

兴平元年曹操征陶谦,《三国志》正文记是由于曹操父曹嵩“避难瑯邪,为陶谦所害,故太祖志在复仇东伐”。在这句话下面裴注先后引用了《世语》和韦曜《吴书》,从部类或时代来说都不符合一般顺序。不过《世语》的引文情节完整,而且和《三国志》正文口径一致,说是由于“陶谦密遣数千骑掩捕”而导致曹嵩“阖门皆死”。《吴书》则说陶谦本是派遣都尉护送曹嵩,但途中这位都尉杀掉曹嵩,劫取财物逃走,曹操由此归咎于陶谦。多看一些裴注,就会发现裴松之排列文献的实质依据不是种类、时代,而是内容的逻辑联系。换句话说,裴注由始至终蕴含着注释者的意志,只是在多数情况下没有特别说明,直接体现在对引文的剪裁排列中了。

顺着这样的思路再读裴注,会发现它注事、注人、注家族,依事实之同异、视角之远近或时间之先后展开叙述,和编纂史书的要求相仿,只是它还在尽量保持所引资料的原有属性。如果抛开这层顾忌,删去重复,加以润饰,不难摇身一变成为一部新的三国史。关于中古时代编纂史书的具体操作方式,没有什么直接资料,不过可以想象,搜集资料以后需要一个排比整理的过程,裴注完成的就是这种工作。裴注本《三国志》,可以说是一种历史编纂的阶段性成果。

所以,当陈寅恪先生讨论“合本子注”时,把裴注、《洛阳伽蓝记》自注、《世说》刘注、《水经注》等中古史注与《续资治通鉴长编》、《三朝北盟会编》、《建炎以来系年要录》等宋人的史书著作放在同一脉络里。这三种书的题目与体例都含有阶段性成果、未定稿的意味,中古几种以注的形式排比资料的作品的确与之有相通之处。而后者中除了《水经注》普遍被视为一种独立著述外,其余几种注,尤其是裴注自身的主体性却常常被人忽略。

▲裴松之《上三国志注表》,静嘉堂文库藏南宋初刊本。图片来源:尾崎康《正史宋元版之研究》,中华书局,2018年

逯耀东先生尤为关注裴注中带有“臣松之案”的注文,把它与《史记》的“太史公曰”、孙盛的《魏氏春秋异同杂语》、司马光的《资治通鉴考异》勾连起来,指出虽然它们形式不同,但都包含对材料的处理,即搜集材料、考辨异同真伪,并在此基础上引申出论断史书得失的史学评论。这类作品的出现显然与历史编纂有密切关系,而且“太史公曰”、孙盛《异同杂语》和《通鉴考异》各自都对应着一部史书:《史记》、《魏氏春秋》、《资治通鉴》。实际上,我们也完全可以说裴注中的“臣松之案”对应着整部裴注本《三国志》,而裴注本《三国志》有一定的“撰著”意味(参见逯耀东《司马光〈通鉴考异〉与裴松之〈三国志注〉》,收入《魏晋史学的思想与社会基础》;《史传论赞与“太史公曰”》,收入《抑郁与超越:司马迁与汉武帝时代》)。

不仅是以“臣松之案”或“臣松之以为”开头的条目能反映出裴注的史学方法和思想,它的所有注文都含有注释者的主体性。裴注中的引文,首先是构成这条注文(而注文又是配合正文)的叙述的一部分,其次才是它所由出的文献的吉光片羽。不过,由于六朝史书到隋唐以后几乎亡佚殆尽,而裴注引书“多首尾完具,不似郦道元《水经注》、李善《文选注》皆剪裁割裂之文”,也可以理解人们会忘记这一点,一打开裴注之门,目光便全被中古佚史吸去,“考证之家取材不竭,转相引据者,反多于陈寿本书焉”(《四库提要》语)。

注《三国志》与修《晋书》

《宋书·裴松之传》:

上使注陈寿《三国志》,松之鸠集传记,增广异闻,既成奏上。上善之,曰:“此为不朽矣。”

宋文帝谓裴松之《三国志注》可以“不朽”,这不太像是在评价一部经史注解。魏晋时期的正史注家以注音释义为主,裴松之的儿子裴骃作《史记集解》,也是这一类作品。裴注能被称为“不朽”,离不开它近于史著的特性。裴松之为什么会采用这种特别的作注办法呢?《上注表》称:“臣前被诏,使采三国异同,以注陈寿《国志》。”可见在下达给裴松之的诏书里,已经规定下这种详列史料、被后人评价为开“史注”先河的注释方式了。

《上注表》所署日期为“元嘉六年七月二十四日”,表中称“自就撰集,已垂期月,写校始讫,谨封上呈”,则受诏在元嘉五年(428)。这和《宋书》对裴松之生平的记载也基本符合(参见逯耀东《魏晋史学的思想与社会基础》,曹道衡、沈玉成《中古文学史料丛考》“裴松之《三国志注》成书之速”条)。因为成书迅速,逯耀东先生推断这部注不完全是裴松之个人的功劳,而是“在一批助手协助下进行的”,助手们的工作是抄撮整理大量的三国史料,裴松之的贡献在于发凡起例与最后的案语论断。这种多人分工、一人总裁的方式的确常见于官方编纂。

裴松之受诏的元嘉五年,又是六朝著名文学家谢灵运自认为怀才不遇,称病东归会稽,与四友共山泽之游的时间。不过我们之所以把话题转向谢灵运,是因为他在东归之前担任过秘书监、侍中,受诏修撰《晋书》,而元嘉五年谢灵运东归,基本上是刘宋撰定晋史的项目宣告失败的时间。

《宋书·谢灵运传》云,“太祖登祚,诛徐羡之等,征为秘书监”。杀徐羡之等与征谢灵运,不光是时间的巧合,也有因果联系。宋文帝是武帝刘裕的三子,是徐羡之等大臣废掉武帝长子少帝后迎立的。废少帝以前,徐羡之等人担心皇位依次将由次子庐陵王义真继承,因此首先废杀义真。《宋书》云义真“聪明爱文义,而轻动无德业。与陈郡谢灵运、琅邪颜延之、慧琳道人并周旋异常,云得志之日,以灵运、延之为宰相,慧琳为西豫州都督”。义真被废的同时,与他关系亲密的谢灵运、颜延之都被贬为外任。文帝消灭了徐羡之等三位辅臣,立刻迎谢、颜归朝,以谢灵运为秘书监,整理图书,“又以晋氏一代,自始至终,竟无一家之史,令灵运撰《晋书》”。

在此之前,晋人编纂的晋史数量很多。西晋史官修撰的晋史纪与志不传于江左,但东晋初年,王隐、虞预、朱凤、干宝等人编纂了多部纪传或编年体的西晋史。比较特别的是,东晋人撰写的东晋史似乎都是编年体,可惜“远则偏记两帝,近则唯叙八朝”(刘知幾语),没有一部能涵盖东晋首尾。我们熟悉的东晋纪传史《晋中兴书》,这时很可能也还没出现(关于其作者何法盛,只知道他在宋孝武帝年间与谢超宗、沈伯玉等校书东宫,而谢超宗是谢灵运的孙子)。

随着晋祚正式告终,全面总结一代史事越发显得必要。从各方面看,谢灵运都是修撰晋史的适当人选。他不仅文才独步当世,而且是东晋名臣谢玄的嗣孙,刘宋受禅后,有五位东晋功臣国祀被特准保留,谢灵运是当时的嗣爵者之一。就与刘宋政权及宋文帝的关系而言,他在晋末就曾出任刘裕、裕弟道怜、世子义符府佐,后与庐陵王义真亲密,在徐羡之的问题上与文帝同一阵线,且才学深为文帝所爱。综合身份、才能和政治可靠,没有人比谢灵运更适合修撰晋史了。

不过谢灵运的自我期待却是“应参时政”。元嘉三年他初回建康时,满心想要在政治上一展拳脚,结果却是“唯以文义见接”,只得到整理秘阁图籍、编纂晋史的任务,“每侍上宴,谈赏而已”,心理落差不小。《宋书》说他“意既不平”,便多称病不上班,“穿池植援,种竹树果”,而且这些打理私家花园的活计还是靠“驱课公役”。也有时毫无交代便扔下公事,“出郭游行,或一百六七十里,经旬不归”。后来文帝只好给他放长假,让他回到会稽养病,而他在会稽依然“游娱宴集,以夜续昼”,最终被劾免官。在建康期间奉命修撰的《晋书》,也只是“粗立条流,书竟不就”。

▲谢灵运元嘉初修晋史,“意既不平,多称疾不朝直。穿池植援,种竹树果,驱课公役,无复期度。出郭游行,或一百六七十里,经旬不归。”隋展子虔《游春图》现藏故宫博物院

谢灵运免官,《宋书》明确写到“是岁,元嘉五年”。如果考虑到他正式免官前还消极怠工了一段时间,那么文帝任命裴松之作《三国志注》,一方面与下诏修撰晋史相隔不远,一方面又是在晋史项目已受阻滞的情况下。相隔不远,则文帝撰定前朝史的打算是一致的;晋史受阻,则似又与“使采三国异同,以注陈寿《国志》”的规划有关。

刘知幾《史通》说三国史的撰写,自陈寿《三国志》以后:

孙盛撰《魏氏春秋》,王隐撰《蜀记》,张勃撰《吴录》,异闻错出,其流最多。宋文帝以《国志》载事,伤于简略,乃命中书郎裴松之兼采众书,补注其阙。由是世言《三国志》者,以裴《注》为本焉。

诸家史作层出不穷(除了刘知幾提到的,我们还能举出习凿齿、孔衍、阴澹、常璩等人作品)→皇帝命注《三国志》→“世言《三国志》者以裴《注》为本”,这个模式和《史通》说唐修《晋书》的编纂几乎一样:“皇家贞观中,有诏以前后晋史十有八家,制作虽多,未能尽善”→“乃敕史官更加纂录”→“自是言晋史者,皆弃其旧本,竟从新撰者焉”。文帝命谢灵运撰晋史,也已经符合了前两步,可惜谢灵运中途辍止。

总之,由于前代史纷纭未定而下诏更作新本,是谢灵运撰《晋书》与裴松之注《三国志》背后的相通之处。也许由于谢灵运《晋书》的“竟不就”,也由于三国史已有了一部“善叙事”,“虽文艳不若相如,而质直过之”的《三国志》,宋文帝并未要求完全重撰一部三国史,而是用撰史的方式给 《三国志》作注。

官修前代史

中国古代的官方历史记录有很久远的传统。班彪云:

唐虞三代,《诗》、《书》所及,世有史官,以司典籍,暨于诸侯,国自有史,故《孟子》曰“楚之《梼杌》,晋之《乘》,鲁之《春秋》,其事一也。”定、哀之间,鲁君子左丘明论集其文,作《左氏传》三十篇,又撰异同,号曰《国语》,二十一篇,由是《乘》、《梼杌》之事遂暗,而《左氏》、《国语》独章。

五经和其他记先秦之事的文献,大多与先秦的官方档案、官方记录有些关联,甚至“史”字的本意就是书记之官。然而历史写作的基本规律,是“书事记言,出自当时之简;勒成删定,归于后来之笔”(《史通·史官建置》)。最近发生之事的记录会不断产生,当新记录逐渐停止出现,旧资料被回顾、整理、阐释,相应时期的历史叙述才能渐趋稳定。早期政权对史学的参与主要在于“当时之简”,而不能把握“后来之笔”,正如班彪说“《乘》、《梼杌》之事遂暗而《左氏》、《国语》独章”。

西汉时,司马迁父子以“太史”的身份撰写《史记》,开此后纪传体王朝史撰写的先河。不过其书本名“太史公书”,体裁、义法的创设都充满个人精思,并不是履行官员本职工作、按照一定规章流程而完成的。我们可以通过这部书探究作者的学术与思想,但很难把它作为官方涉足“后来之笔”的代表。

东汉的官修史也停留在当代史范围内。班固以续写《史记》获罪,却因祸得福受到汉明帝赏识,奉命撰写东汉史。他与同僚撰成《世祖本纪》和关于功臣、平林、新市、公孙述事的列传、载记二十八篇,确认了东汉历史写作继续在纪传体的框架内展开。此后他获准继续西汉史的续写,所完成的《汉书》成为此后通行两千年的权威西汉史。尽管西汉的历史独立成书,但不大好算作是东汉官方修撰的“先朝史”。这部书并不由东汉政府发起,反倒是经过东汉政府的禁止和解禁才得以完成,这正是由于东汉朝廷把它视为本朝历史,忌讳私人随意议论列祖列宗。至于对此前王朝的追述与评价,很长时间里官方并未真正关心。

在班固以后,东汉史官陆续修撰国史纪表志传,到汉末累积百余篇,称《东观汉记》。这部官方主持修撰的史书成为此后数百年东汉史编纂潮流的起点。西晋时出现了两部颇重要的东汉史,一是司马彪《续汉书》,一是华峤《汉后书》,而两位作者分别有秘书丞和秘书监的身份,那么是否可以说西晋朝廷已有修撰前代汉史的意图了呢?司马彪《续汉书》序云:先王立史官以书时事,载善恶以为沮劝,撮教世之要也。是以《春秋》不修,则仲尼理之;《关雎》既乱,则师挚修之。前哲岂好烦哉?盖不得已故也。 司马彪明确说“史官”的职责只在于“书时事”,删削整理成为良史,则要靠后来的学者,这个观念和班彪那时一样。司马彪改作东汉史的基础与缘由,是《东观汉记》“记述烦杂”,蜀汉大儒谯周“虽已删除,然犹未尽”,而且东汉安帝顺帝以后的部分“亡缺者多”,有必要进一步整理补充。序言表明,司马彪是以个人身份撰写《续汉书》的。至于他当时恰好担任秘书丞,恐怕是由于这一职务接近大量秘阁文籍,为他著史提供了保障。而华峤的情况与司马彪一样,本传云“峤以《汉纪》烦秽,慨然有改作之意。会为台郎,典官制事,由是得遍观秘籍,遂就其绪”。《汉后书》的撰写从华峤早年在曹魏任尚书郎时就开始筹备了,直到晋惠帝元康初才基本完成,这时华峤已迁任秘书监,将此书奏上,朝臣会议后认为“有迁、固之规,实录之风”,决定“藏之秘府”。以上这些,都还不是官方自上而下地决意进入前代史的撰述领域。元嘉之初,当刘宋政权渡过第一个交接期,基本巩固以后,宋文帝便令谢灵运撰《晋书》、又令裴松之注《三国志》,这就显露出官方伸入“后来之笔”的撰述领域的新动向。可是谢灵运《晋书》未成,裴注与真正的史书也还有一步之遥,比较标准的官修前代史到南齐才正式出场,亦即沈约《宋书》。

沈约于南齐永明五年春被敕撰《宋书》,来年二月就完成了纪传七十卷。这部官修前代史能够顺利并迅速完成,离不开刘宋一代比较完善的当代史编纂。根据沈约的《上〈宋书〉表》,宋文帝元嘉年间何承天、山谦之撰开国功臣与诸志,孝武帝时苏宝生续作元嘉名臣传,后来徐爰又续修并删定成书,“起自义熙之初,讫于大明之末”,亦即刘宋开创期的十五年左右到受禅以来的四十五年左右都有了较好的纪传史基础,只有最后的十余年尚无撰作(《上〈宋书〉表》见《宋书·自序》)。相比之下,刘宋时修撰前代史的机遇不佳——晋朝缺少纪传史基础,三国则已有评价颇高、通行已久的《三国志》,因此尽管刘宋官方萌生了编撰前代史的意识,却未能很好地实现。

对前代史的编定是历史编纂的收官环节,官修史进入这一领域方才完整。隋代出现禁止私人撰史的政策,宋代又将朝廷指定的正史校定刊板,进一步巩固了官修正史在历史叙述中的绝对统治地位,这成为中国古代确立政权合法性的一种重要手段。从技术上说,如汉代、曹魏都有较好的当代史编纂基础,此后的朝代编定前代史本非难事,却为何迟至宋齐,国家才显示出此种意愿?这恐怕与官方编纂撰述的整体发展趋势有关。早期官方以编定与行政运作直接相关的法典、礼典为主,其余更具文化性的编纂活动虽亦有出现,难成气候。南北朝以来,官方编纂明显兴盛,参与人员、作品数量、所涉领域皆非往日可比,首部顺利完成的官修前代史沈约 《宋书》,也是同时期活跃的官方编纂的一分子。

余论:中古时代的官修与私撰

胡宝国先生考察南朝的学术风尚,认为裴松之《三国志注》的出现可能是由于那一时代“贵能博闻”,重视知识的风气(胡宝国《知识至上的南朝学风》)。这里所要“博闻”的知识是以文本为依据的知识,所以这种风气本质上是关于文本处理的风气,指导着文本的汇集、整理和编纂。这种风气似乎与官方编纂天然地贴近。南朝以来官方编纂在很多文献类型领域卓有成绩,或许是乘此东风,可能还反过来为之助力。

官方编纂有两个值得注意的倾向。一是多以集体工作、多人分修的方式进行,这带来编纂思路、效果的根本变化。这种变化在古代史学评论家眼中非常糟糕,用内藤湖南的话深入浅出说来(《中国史学史》第七章,马彪译),就是“一人著作的序例,由于是总括自己的编纂主旨,所以序例意思得以贯穿于全书”,而多人分修“就有必要机械地约束众多的作者,……结果是分纂者很难通盘贯彻编纂的主旨精神,司马迁以来那种已经成为历代史书主旨的,即史书乃一家之言的精神完全泯灭了”。章学诚说《史记》“近于圆 而 神”,《汉 书》“近 于 方 以智”,中古以下史书则“同于科举之程式,官府之簿书”,大抵是这种意思。不过说后代史书同于官府档案,当然是一种愤怒的夸张,即便相对潦草或刻板,也终究是史书而非资料集。集体分工难以求精,但胜在规模,很适合汇集、整理、重编这种工作思路。裴注仅用时一年完成,就把《三国志》扩大了一倍,有喧宾夺主之势。而梁武帝据说因不满恃才傲物的学者刘峻,得知他编成一部一百二十卷的类书以后,立刻召集学者编纂了六倍规模的《华林遍略》“以高之”(见《南史·刘峻传》。《华林遍略》卷数,这里采纳胜村哲也先生的观点)。

▲明治天皇任命辅相三条实美为修史事业总裁的手诏。图片来源:东京大学史料编纂所网站

二是在材料上,倾向于利用官方档案。既然是官方编纂,最方便查阅的资料自然是档案,尤其是在中古重视“近例成比”的决策传统中,各行政部门出于工作需要,对档案有基本的汇集、整理。现代人都熟知,档案是上佳的历史资料。不过中古编纂对档案的利用,有时很难说是为了追究最准确的记录、发掘历史的真相,还是由于近水楼台,便随手以档案资料来填充既有的体裁框架。像兰克那样乐此不疲地奔波于各地图书馆、档案馆间调查一手资料,跟中古的编纂官员们的工作状况是不一样的。不过档案当然也不是万能的,像《四部要略》这样的类书,或文集、经解等的编纂就与文书档案有天然的距离了。

上述两个方面不可分割。我更愿意把官方编纂定义为官僚制向传统的学术领域扩展:集体编纂方式意味着多人分工、流程固定、决策分层(总裁官负责凡例、史论等关键工作),这也是官僚制的基本内涵;对文书档案的利用则是官方编纂活动与其他官僚部门有机结合的桥梁;而且,由于文书档案都是产生于官僚制的运作中,它们所具有的规整特性,又特别有利于编纂方式的官僚制化。这样,一部著作从资料、编纂方式,到最后形成的面貌,都会烙下官僚制的痕迹,而与纯粹的私人撰述不同。

但是当我们把上述理解带入具体作品,不免感到问题重重。例如《宋书》记王伟之“少有志尚,当世诏命表奏,辄自书写”(《王韶之传》),其子王韶之在此基础上所作的《晋安帝阳秋》当属官修还是私撰?而裴注增补的资料几乎没有文书档案,反而多有异闻杂语,它又应属官修还是私撰?如果说裴注从多人协助的编纂方式来看当属官修,那么范晔“广集学徒,穷览旧籍,删烦补略”而作《后汉书》,算是官修还是私撰?

退一步想,一部书中既有受到官方制度运作影响的因素,又有体现撰写者个人意志之处,应是撰述的常态。一方面,一部著作可以经历多手编纂,未必每次编纂都同样是官修或私撰;另一方面,中古时代官修体制尚未完善,而且学者与官员的身份常常重叠,必然导致官与私的交织。还不能忘记的是,这里讨论的“官”是官僚制意义上的,而官僚制从来不是政府的专属,只是在古代中国,政府无疑是最高级的官僚组织,也是在整体上推动官僚制对编纂与文献领域影响的主体。对中古时代来说,在对立的官修与私撰框架下理解文献与编纂有其困境,或许可以重新提问:官僚制下行政运作的逻辑、行政文书的样态等,对中古文献世界整体造成了怎样的影响?(作者系南京大学历史学院助理研究员)

作者:聂溦萌

编辑:王秋童

*文汇独家稿件,转载请注明出处。