清真寺油灯,玻璃制,饰珐琅及镀金,14世纪,埃及或叙利亚

【导读】郭黎教授成长于上海,现为美国圣母大学(University of Notre Dame)古典学系阿拉伯语与中东研究项目教授,曾在Brill出版社先后出版三部关于阿拉伯历史、文献的研究专著。他的求学和研究经历丰富而有趣,对相关学科的研究者而言不无启发性。今年五六月间,他应邀在复旦大学历史系进行了三次讲座。《文汇学人》特约复旦大学历史系邱轶皓老师对郭黎教授进行一次访谈,请他就学术经历和阿拉伯语文学研究等若干问题谈谈体会。访谈内容将分为上、下两部分刊发。

文汇报:郭黎先生您好,能否先请您大致介绍一下最初在国内学习的经历?

郭黎:你好。我之所以会很早就走上学习阿拉伯语的道路,只是出于偶然。大约在1972年,我正在读高中。当时是在“文革”期间,大陆所有高校都停止招生,但正好是在这年,不知出于什么原因,上海市委突然决定招收600名高中毕业生接受外语训练。具体的教学任务交由复旦大学、华东师范大学以及上海外国语学院(即后来的上海外国语大学)这三所高校落实,每所学校各接收200名学生。外界则称这批学生为“外语培训班”。我很幸运成为了其中一员。不过因为当时学校里的老教授们正在农村接受“再教育”,所以作为上海外国语学院的学员,我也被送到了位于安徽凤阳的“五七干校”。我其实想学德语,但被告知要分配去学阿拉伯语。

直到现在,在对阿拉伯朋友们谈起这段因缘时,我总是开玩笑说,之所以被选派去学阿拉伯语,是因为自己个子比较高——适合跳阿拉伯舞。总之,我对此非常兴奋。为了庆祝,我父亲带我去功德林吃了一顿“清真”风味的大餐,又送了我一本阿拉伯语的连环画《智取威虎山》当作礼物。更令我们好奇的是,阿拉伯语居然是从右往左书写的。尽管凤阳的生活条件艰苦,但我仍从每天在亲手修筑的水池边背诵阿语单词和在菜园旁反复听巴勒斯坦解放组织军歌中获得不少乐趣。另外,当时老师的教学也是尽心尽力,富于启发性。返回上海后,根据规定,我在上海外国语大学任教,直到80年代初期。

1985年,我旁听了复旦大学的一次学术会议,那场会上东北师范大学的林志纯(日知)教授发起了一场关于立即建立中国的世界古代文明研究的集体讨论。我被吸引住了,于是我参加在长春东北师范大学举办“世界古典文明史学习班”(IHAC),并在来自美国、德国和其他西方国家访问学者的指导下研习埃及学和西方古代史。根据当时的设想,我是被作为未来的埃及学研究者进行培养的,在两年(1986—1988)的学习生活中,我也锻练了自己的英语水平并初步掌握了德语。

文汇报:除了东北师范大学两年的学术训练,您又曾在也门、埃及和耶鲁大学留学。能否请您介绍一下这段留学经历?

郭黎:从1977年到1979年,从1982年到1984年,我两度以上外教师的身份,前往也门萨那大学和埃及的亚历山大大学留学。在萨那大学,我和其他外派教师一道修习了阿拉伯语语法、修辞学和古典诗歌的本科课程。

尽管也门的饮食令我们难以适应——在短暂体验了大学食堂的饭菜后,就改由中国使馆为留学生提供饭菜,但在那里,我初次接触到了被称为“悬诗”(al-Mu‘allaqat)的伊斯兰时代之前的古阿拉伯诗歌。当时萨那大学的师资基本上是从埃及引进的,所以学校的教学也遵循着埃及的教学传统,以标准阿拉伯语为主。我的导师则是来自埃及的叙利亚人,他不仅教授如何理解这些古典文学作品,甚至要求我们背诵其中的一些篇章。这些训练成了我在多年之后,仍能够在阿拉伯朋友面前出口成咏的资本。而几乎在我们留学也门的同时,美国学者史蒂文·卡顿(Steven C.Caton)也在当地调查也门山区部落的歌曲。卡顿的研究结合了社会学和文学的方法,并首次证明了在也门山区部落流行的民歌中,有些典故可以上溯到古老的“悬诗”的时代。当然,我是在其著作出版之后才知道这件事的,而我们的学习仍然遵循着传统的阿拉伯语文学的训练传统。从这个巧合也可以清楚地看出,当时中国的阿拉伯语研究和世界前沿水准之间存在的代差。

在亚历山大大学,我们参加了关于修辞学和阿拉伯古典文学的研究生讨论会。我的导师穆罕穆德·穆斯塔法·哈德拉(Muhammad Mustafa Haddara)是艺术与文学学院的副院长,同时也是阿拔斯王朝诗歌的专家(阿拔斯王朝是阿拉伯语文学的黄金时代,相当于唐代之与中国诗歌)。不过,亚历山大大学的研究生课程,仍然是以教授经典阿拉伯语文学为主,注重的是文学经典的讲习。

说起来很有意思的一点是,阿拉伯语文学传统中也有类似“文载道”的说法,即狭义地只把用古典阿拉伯语写作的阐述伊斯兰神学,或记录历代王朝功业的散文以及诗歌看作文学的研究对象,而将民间文学(或用阿拉伯语方言写作的作品)摒除在外。因此我的导师对我打算研究《一千零一夜》的想法并不支持。无论如何,我非常享受亚历山大的生活,此后也一再地回访当地。可以半开玩笑地说,我对亚历山大的归属感,甚至超过了上海。另一方面,尽管我也曾参观过当地的马穆鲁克时期城堡遗址,当时却并未想过要涉足马穆鲁克研究,这个念头萌发于更晚的耶鲁留学期间。总之,回顾过去,在阿拉伯语言与文学两方面,我既感谢上外打下的基础,也受惠于沉浸在阿拉伯丰富多彩文化与充满活力的社会中的留学岁月。

撒儿合惕迷失(Sarghitmish)经学堂,开罗(建于1356)

上世纪80年代前半,和许多外语专业的同龄人一样,除了教学工作之外,我的学术活动仅限于介绍与翻译外国文学作品。我曾翻译了一些现代阿拉伯语小说和诗歌(有些迄今尚未出版)。寻求更进一阶的挑战或许是驱使我从知识上和学历上拓展自己视野的一个主要因素。虽然我没能继续学习埃及学,但东北师大的学习经历进一步巩固了我的决心。1988年,我申请到了去耶鲁大学攻读研究生学位的奖学金。

比起当时同样开设中东研究的其他高校(如普林斯顿大学等),耶鲁大学的学风更加“学院化”,也就是更注重古典时期和经典文献的研究。上世纪80年代,耶鲁大学仍坚持只开设古典阿拉伯语课程,而拒绝加授更加实用的阿拉伯口语。其学风的“学院化”特征由此可见一斑。我在耶鲁的“近东语言和文明系”(NELC)注册,导师为D.古塔斯(Dimitri Gutas)。他是关于阿译希腊哲学和古希腊-阿拉伯文化交流方面的权威,师从当时刚刚从“斯特林比较闪语研究”讲座教授(Sterling Professor in Comparative Semitics,耶鲁大学最高级别的教授席位)一职退休的伟大的美国东方学家F.罗森塔尔(Franz Rosenthal)。古塔斯时常提及他本人的教学风格是以罗森塔尔为范本的——后者对语文学上的平庸之徒毫不留情。他曾在黑板上写下一句名言:“语法才是精华”(Grammar IS the cake),意谓人文学科的其他分支不过是琐屑枝叶而已。这听起来或许有点

极端,然而却道出了在“语文学的黄金年代”(in the good old days)中,在某些领域中由研究生训练所夯实坚定的理念与心态。在古塔斯的讨论班上,他要求我们研读以手稿为主的阅读材料,重点关注文本批评,也就是将古代抄本的所有技术层面——日期、生僻词、隐晦的典故、史源、校订(手稿manuscript families)等,一一整理出来。目的是为学生的独立研究作准备。例如,他会随意挑一个文献中出现的别名,不作任何提示就要求我们辨认出所指为谁,并尽可能全面地说出和这人有关的一切。为此我会花上几个小时甚至数天,泡在图书馆查阅各种我能想到的参考书并拼凑出一篇报告。而针对学期论文,他则会特别留意我们是如何处理原始文献的——如谁抄录自谁的著作,意图为何等,并希望我们能以语言学、文本或历史证据作答。去理论化是必须甚至是被许可的。古塔斯曾告诫学生:“我不在乎你写的是什么内容,不过转写绝不允许出错。”

我也参加了当时作为“近东语言和文明系”的合聘教授的G.鲍尔林在宗教学系讨论班。他研究《古兰经》和苏菲主义,是该领域令人敬畏的研究者;他的夫人同样也是位天主教神学家。他的《古兰经》讨论班分成两组:一组使用阿拉伯语的注释,而另一组则使用波斯语。而学生可以选择参加其中之一或兼修两者。鲍尔林同样也对学生的语言技能期望很高。他时常说理论可以在随便什么时候开始学习且不断在变化,而语言则需要长时间的学习才能掌握,而一旦掌握则终生受益。在他的讨论班上,我们会阅读苏菲学者所著的《古兰经》注释,并围绕其中一些难读的、时而艰涩(mysterious)的段落讨论上数个小时。

我的两位指导老师分别是阿拉伯-中东文化研究领域中两个不同领域的权威:古塔斯是哲学(思想和历史)领域的权威,而鲍尔林则致力于精神(诺斯替和宗教)方面,这纯粹是意外的幸运。通过与他们密切合作,我学到了许多如何在阅读古典阿语学术文献时,通过辨析术语、措辞、成语和文体特征来解析其文本细微差别的方法。简言之,即学习了如何在语境中处理文本。这两位也是天才的语言学家。古塔斯生于开罗的一个希腊家庭,并在伊斯坦布尔长大成人,希腊语、土耳其语和德语均为其母语。鲍尔林则按照耶稣会传统流利掌握了许多语言,包括阿拉伯语,波斯语和乌尔都语等。他曾鼓励我学习波斯语,并不时检查我在这方面的进展。有趣的是,在我学习土耳其语时,古塔斯的班上统共就两名学生,一个是我,另一个就是鲍尔林。而土耳其语也许是他最后掌握的一门主要的穆斯林语言。

文汇报:与大部分外语出身的学者在转型走上研究道路时,大多选择更易求职,也更容易为外界了解的文学、国际关系(区域研究)不同,您为何会选择走更传统的语文学的研究路数,同时将13—14世纪(即“后黄金时代”)的阿拉伯语文献作为研究对象?

郭黎:这是个有趣的问题。我所能说的就是,我的略显得不寻常的职业道路,至少到目前为止一直是个人意愿和环境交互促动的结果。关于个人意愿非常简单:我无意学习现代中东政治或国际关系(政治科学或法律)。另一方面则是,现代阿拉伯文学和文化仍然很不成熟,还远未发展成一门具有清晰概念框架和成熟理论的学科。因此,当我寻找研究生选题时,我想找到一个比较传统和有意义的题目,这就涉及环境因素了。

就这方面而言,耶鲁大学非常适合我。它是第一所教授阿拉伯语的美国大学,而且多年来一直保留着近东语言文化系(NELC)的机构,直到目前仍然是有关近东古代和中世纪文化与文明的所有门类哲学和语文学研究重镇。我的学术背景为这条研究路线做了很好的准备,而我在耶鲁的训练则是极其典型的旧式学院派课程——学习各种语言同时让文本自行讲述故事。例如,在阿拉伯—中东文化研究领域,任一博士候选人在主要的研究语言之外还必须通过两门近东语言考试。以我为例,在阿拉伯语之外就得是波斯语和土耳其语。除英语之外还得学两门欧洲语言,最好是德语和法语;理由是这是从事东方研究所必备的工作语言。传说在由近东系某些骨干教师组成的教授会议上,德语一直是官方语言。

对我而言,耶鲁大学的另一项优势是可以接触到收藏在拜内克(Beinecke)古籍善本图书馆和写本图书馆中的阿拉伯语手稿。耶鲁所收藏的超过2000件手稿在全美同类收藏中位居第二。此后数年,我由着自己的兴趣尽情浏览。另外,作为研究生助理,我也负责将已经出版的目录(Leon Nemoy,1956)更新到在线数据库中。于是我有机会仔细查阅了总数超过2000份的手稿,包括检查标题、题记、内容和写作风格。这项工作不仅对我的博士研究工作大有裨益,也对我日后研究阿拉伯语文献帮助很大。而我在古文书学和手稿学方面获得的研究工具将使我终身受益。这也将我引向了博士论文的研究。

一般来说,NELC的一项未曾明言的规则是,博士论文必须处理一些未曾公开发表的文本和迄今未被研究的手稿,而语文学则必须被置于研究与分析工作的核心地位。这就为我自己的论文方案设定了标准和方向。如你所见,我的论文是基于语文学的,而且是“传统派”的。我想要研究一些原始的且未经发表的材料,理想情况下它最好是一份或一组具有历史价值,并与论文在主题上具有关联性的文本,而且它还能体现我所拥有的文学与文本方面以及古文字学的分析技能。

我的指导教授给我提了一个“经典的”选题:研究阿拔斯王朝的阿拉伯文化学者比鲁尼(al-Bīrūnī,卒于公元1048年)的著作,他来自花剌子模,是一位精通物理学、数学、天文学、自然科学和语言学的博物学家。但是若要研究此项目,我需要一些基本的梵文和希腊文的知识,而这个任务在当时对我来说似乎过于艰巨。阿拔斯王朝(Abbasid,750—1258)本身已经是一个被反复研究的朝代,更何况是被认为是中世纪伊斯兰世界最伟大的学者比鲁尼了。

另一个“经典的”主题,即早期阿拉伯文化思想中的时间概念,则被另一位老师否定了。虽然我之前写过几篇关于伊斯兰教兴起前的阿拉伯诗歌、《古兰经》与早期苏菲作品中意为“时间”的单词与词汇的学期论文,但我没有找到足够的材料,如一份核心文本或一组文本来论证一个有意义的主题。而且,对我来说这个主题似乎太抽象和无聊了。

弗朗茨·罗森塔尔荣休后加入了我的博士论文委员会,他提到了在耶鲁大学拜内克古籍善本图书馆里的尤尼尼(al-Yunini,卒于公元1326年)的编年史也许值得一看。他的建议非常重要,不仅是因为他对世界各地图书馆中的阿拉伯文手稿十分了解,特别是在拜内克(在他的建议下,耶鲁收购了一些极具价值的物品)的,而且还因为他掌握了从“大局”分析问题的方法,即在更大而广的背景下确定某一特定文本的学术价值。

此外,他当时还正在研究答哈必(al-Dhahabī,卒于公元1348年),此人是另一个主要的马穆鲁克王朝历史学家。罗森塔尔向我展示了答哈必的作品段落以及尤尼尼等人作品中与之相近的部分,并以此进行比较。(此事发生在计算机时代之前,因此罗森塔尔亲自誊抄了所有的材料)

带有马穆鲁克徽记的丝织品残片,15-16世纪

在尤尼尼的编年史中,我发现了我所要寻找的东西:涵盖阿尤布王朝晚期和马穆鲁克算端国早期史料的最重要的编年史之一。尤尼尼的编年史早已引起学者们的关注。然而,编年史的第二部分很少被研究,并且至今仍未发表(译者按:第二部分已于2007年在贝鲁特分三卷出版)。此编年史的意义不仅在于它的历史价值,而且也在于其史学方面,因为它与埃及官方编年史在结构与内容,甚至在语言和风格上都不尽相同,表现出“叙利亚学派”的奇妙特征。此书的存在还透露出在史学家间存在过一个非常亲密的网络,他们借此网络共享史料、轶事,甚至堂而皇之地相互抄录对方的著作。所以我决定选取其中五年(1297—1302)的纪事加以编辑和翻译,并写作一篇历史编纂学的论文。尽管只有两篇论文(耶鲁大学硕士论文和伊斯坦布尔大学硕士论文)涵盖了构成我编辑并翻译的编年史部分基础的史料,但我设法查阅了所有现存的尤尼尼编年史手稿——共计23份,分别涵盖了不同的纪事年限,我借此将全书作为一个整体加以讨论。

鉴于尤尼尼和他的叙利亚同代史学家间相互转抄的做法,我提议用“加扎里—尤尼尼传统”(Jazari-Yunini tradition,两者共享文本内容)这一框架来讨论了此问题。我编辑并翻译的编年史部分还反映了另一发现,即其中的文本被分成两部分:尤尼尼编年史中的文本和那些来自加扎里(al-Jazarī,卒于1338年)的不完整版本中的平行文本。

因此我的工作包括:校订原始文本(“后古典阿拉伯语”)、考订编辑、译注,以及对散文(分别以古典阿拉伯语及其叙利亚方言写作)和诗歌(以书面语和口头语创作)部分进行文本分析和背景研究。我的博士生导师古塔斯则不断批评锤炼我的研究和写作。虽然史学不是他的“专业领域”,但他对处理手稿的方法以及史料批判的精深造诣指示我以治学门径。

象牙雕刻(讲经坛装饰),13-14世纪,埃及

文汇报:您此后发表的三部著作虽然都是以语文学研究作为基础的,却又分别涵盖了俗文学(民间文学)、历史学和经济文书三个不同领域。这是否是随着研究深入而有意识地转换视角,还是因为某种机缘巧合而促成的?

郭黎:很有意思,你提到了这一点。简言之,我既是有意地,也是偶然地进入了这三个领域,答案就是“两者皆是”。

关于尤尼尼编年史与随后出版的专著(1998)是一个跳板,使我得以进入马穆鲁克史和历史编纂学的圈子,而这是一个迅速发展的分支。自此我参加不少会议,加入了多个编委会,并撰写了文章与章节,包括《新剑桥伊斯兰史》(The New Cambridge History of Islam),以及一些条目,包括博睿出版社(Brill)的《伊斯兰百科全书》第三版(Encyclopedia of Islam,Three)。此外,我对一些研究问题仍然很感兴趣,其中有叙事策略,马穆鲁克编年史中的“文学化”(Literalization)倾向,以及一些较不知名及非传统风格的历史学家等。

另一方面,我与埃及库塞尔文书的邂逅很大程度上是偶然的。当我在芝加哥大学读书时,东方研究所团队的主要考古学家唐纳德·惠特科姆(Donald Whitcom)在上世纪70和80年代于埃及红海边的库塞尔进行了发掘工作,他知道我对手稿的兴趣,并请我看在他们命名为“长老之家”(The Sheikh’s House)的地点发现的100多份碎纸片。我通过缩微胶片研读了这些残片,并获得埃及美国研究中心(ARCE)和美国学术团体理事会(ACLS)资助,研究在开罗伊斯兰艺术博物馆中的原抄件。这项工作的成果体现在 《近东研究》(JNES)和2004年出版的专著中。同时,研究库塞尔文书这一非档案性质的资料汇编也激励我深入阿拉伯语文书史料、官方文书和档案等领域的研究。我关于这类主题的论文和百科全书条目是我对于阿拉伯语写作实践兴趣的不同程度的延伸。

这就牵扯到了第三个领域,即包括口头文学的中古阿拉伯语流行文化。埃及的皮影戏也属于此。这在许多方面都是阿拉伯文化研究专家梦寐以求的课题,而对我来说它几近于陈言所谓“乐在其中,不求回报”的工作。其目的是追溯并考察伊本·答尼亚尔(Ibn Daniyal,卒于公元1310年)的生平和著作,此人是一位生活在开罗的眼科医生、诗人、剧作家、宫廷弄臣以及在其生活时代颇具争议的文化人。其狂放的文笔和怪诞行事好比王尔德,可以被视作是各自时代的离经叛道者。我把关于他的研究作为观察后蒙古时期埃及流行文化的切入点。核心史料是伊本·答尼亚尔的诗歌和皮影戏——这是奥斯曼帝国之前唯一留存下来的阿拉伯语戏剧文本。语文学的基础工作是艰巨的。伊本·答尼亚尔语言出名地费解——它是古典阿拉伯语和市井俚语的杂糅,又含有不少文学典故、双关、隐喻、行话以及切口。

六角形瓷片 ,叙利亚 ,15世纪上半叶

至于理论方面讨论的中心议题则是伊本·答尼亚尔这个马穆鲁克诗人对市井俚语的大胆运用,以及皮影戏和其他叙述及表演形式之间的关系等。这些问题与在所谓“后古典时代”期间创作的阿拉伯语文学的“真实性”和“原创性”以及普遍认为的,阿拉伯文学传统中缺少如西方文化标准所定义的“戏剧”与“小说”的假说戚戚相关。我预期这个工作会是跨学科的,涉及埃及的皮影戏和中世纪中东下层社会的离经叛道的文化传统,同时期望它能有所建树。

关于我的职业道路的更长的回答,则与我想成为什么样的研究者这个问题有关。在这方面,两位东方学家弗朗茨·罗森塔尔(卒于2003年)和保罗·卡尔(卒于1964年)为我树立了榜样。两人都是典型的多面手——不仅兼跨多个领域,且在每个领域都做出了原创而重要的贡献。

罗森塔尔的圣经阿拉米语语法迄今为止仍是该领域的权威著作。后来他的兴趣转向了阿拉伯-伊斯兰研究。他专著涉及的主题广泛:如古典遗产(希腊-阿拉伯)、哲学、文学、历史和史学等等。他还写了关于幽默、赌博,甚至有关伊斯兰教中“希望”这一情感的书籍。他的大麻史,名为《草药》(The Herb),一直是我的最爱。

对于一般的知识分子来说,罗森塔尔因其考证公元14世纪北非历史学家伊本·赫勒敦是人类历史上第一位社会学家而闻名于西方。弗朗茨·罗森塔尔所关注的宏大主题,就是他所谓的“中世纪伊斯兰教中的人与社会”,即调查由伊斯兰教法支配的社会所制定的行为规范和法律规定如何与个人及其欲望发生冲突,以及这种冲突如何表现出来,如何影响并塑造了文化。

罗森塔尔还以“可以一试”的态度激励我。有一次,我问及他如何研究彼此如此不同的多个主题,同时正如我们在研究生院经常被提醒的那样,确保所有已知资源都“已被用尽”。他回答说,只要材料是原创的,而且工作扎实,就不必过于担心“完美”,人应该对他感兴趣的主题进行研究。

至于保罗·卡尔,他是德国东方研究所所长和开罗基督新教路德宗教会的牧师,后来则成了波恩大学教授。保罗·卡尔的努力和成就也是多方面的,希伯来圣经的研究(即使在今天,他的版本也广为流传,被称为基特尔-卡尔版圣经,Kittel-Kahle Bible),开罗档案的研究(Cario Geniza,Geniza是希伯来语音译,意为档案,开罗档案是大量以犹太-阿拉伯语撰写的犹太文本的集合)以及阿拉伯皮影戏的研究,卡尔均有所创获。

除此之外,他还撰写了有关中国明代瓷器中的伊斯兰图案的文章。他的个人藏书(现在都灵)含有涉及某些研究主题(如皮影戏)的最为丰富的资料,但也收录有宗教小册子、咒符和与埃及基督教会史相关的资料,这些均显示出其研究兴趣的广泛。

当我审阅他的手稿(其中常常附上他手书批注),阅读他的研究论文,并忆及其不同寻常的学术生涯时,总是为他对闪语文学的渊博知识,对埃及民间文化的热爱以及对正义的追求而深感敬畏。在1938年德国排犹的水晶之夜后,卡尔的妻子帮助犹太人邻居清理废墟,却被人举报,卡尔因此丢掉了他的波恩大学教授职位,并在第二次世界大战期间流亡英格兰。

作为学者、老师和人文主义者,他们设置了高标准。而他们在广阔的学术领域中的开创性研究工作中展现的视野和成就则是后来者灵感的源泉。

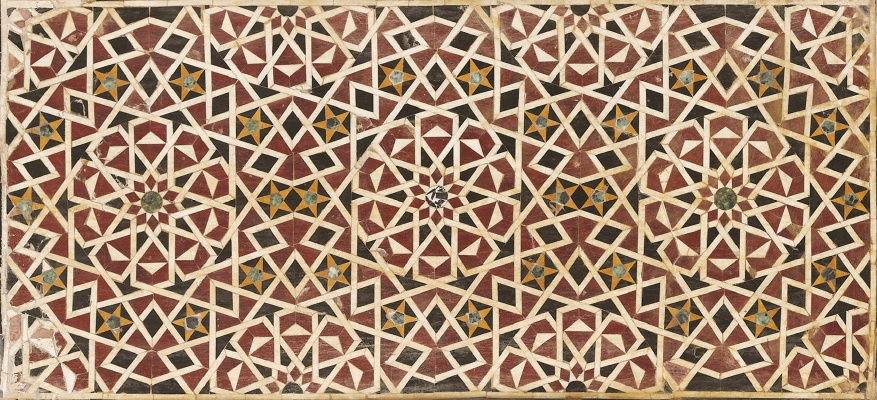

几何图案装饰的墙板 ,15世纪,开罗

文汇报:阿拉伯语及阿语文献对中国历史、文化研究的重要性毋庸多言,但目前我国的阿拉伯(语)研究仍处于草创阶段,和西方强国差距较大,也远不及同属东亚文化的日本。那么您对于建设中国的阿拉伯学-中东文化研究有何建议?怎样才能走出一条不失自身文化本位,又能和国际前沿对话的道路?

郭黎:哦,这是我们需要在中国进行的一次讨论。我能给出的提议是北京大学、北京外国语大学、北京语言大学和上海外国语大学等拥有一线阿拉伯语课程的学校应该开始认真讨论此事。当然,问题在于,谁来成为发起者?谁有兴趣开设全面的阿拉伯语研究课程,即不单单是语言和文学,还有历史、文化、宗教和其他相关领域,就像我们在西方和美国所能看到的。你已经提到日本的例子,我们可能会效仿这一套。在我看来,日本在这方面追赶欧美的方式是派遣学生到西方攻读近东研究(包括阿拉伯-伊斯兰研究),在各个领域内获得博士学位,之后再聘请他们回国在教学和研究机构工作。日本在第二次世界大战后开始了这项工作,并在政府与私人基金来源的支持下继续努力。此长期规划现在已经开始取得成果,人们目前开始注意到日本学者的工作和活动。也许这是我们可考虑的模式?近年来,我遇到了一些中国学生,他们在宾夕法尼亚、芝加哥和密歇根等大学的顶级项目中攻读相关博士学位。如果他们归国工作,就会在中国播撒下这一学科研究的种子。

文汇报:由于我本身在综合性高校工作,同时又曾有在外语类高校求学的经历,所以能够感受两类高校在培养模式,教育目标之间存在的差异。而对于专门领域的研究者,无疑需要和各外语学院的师生开展合作研究。但在一些非应用性的领域(注:“应用性”指的是语言翻译、政策性研究等,即所谓的“一、二线”),特别是需要长期积累的历史、文化领域,仍有必要开设相应的专业语言课程,甚至将(多种)语言技能作为相关领域硕博士培养的必修课程。这必然要求和外语学院不同的教学体系和标准,而西方的高校在这方面非常成熟,不知道您是否能就此给予一些建议?

郭黎:当然,在这方面你比我有更多的经验,因为我已经离开教学一线很久了。在我对于你刚刚提到的“三条战线”的理解中,你和我关心的都主要是第三方面,即长期建立高质量的学术研究和教学计划。就中国而言,在我看来,第三线必须设立于拥有人文和社会科学悠久传统的一流大学内。在美国人看来,这并不是一个问题,因为阿拉伯语一直只在主要的精英大学内开设(美国没有任何外语大学)。鉴于中国高等教育的格局,当然有办法促进合作。在上海和南京等附近地区,小型研读会可能是开启合作的恰当方法。譬如,复旦大学、上海外国语大学、华东师范大学和南京大学可以组成研读会(如阿拉伯语、波斯语与土耳其语)和工作坊(如历史、艺术史与宗教),由在蒙古、元史、阿拉伯文化研究、中亚历史与中东历史等方面怀有相近兴趣的研究生和年轻教员参加。这可能是合作开始的第一步。说实话,我有点惊讶,即使在中国的一流大学里,也没有定期开设有关中东(中近东)历史与文化的课程。我所了解到的这些情况,或许与更大的一个问题——中国大学“世界史”课程的未来有关。显然这是另一个应该开始讨论的主题。

作者:邱轶皓 翻译:上海外国语大学胡甄卿

编辑:李伶

*文汇独家稿件,转载请注明出处。