▲王伷墓志

韩愈名文《送董邵南序》,学者知之详矣。古文家见其波澜曲折,一气流注,二处“董生勉乎哉”,深情绵邈,情见乎辞。历史学家读出安史乱后河北与朝廷之对立,失意文人连败于科选,不免移就河北诸镇。韩愈值德、宪之间,河北游离局外,已近五十年,声气渐阻,真况难知,用几句熟典,希望宣达皇风,教化豪杰,出而拥戴明天子,自是文章家之愿望。董生行矣,再无声讯,韩愈晚出使河北,官民隔绝,未必得深入民间。“风俗与时移易,吾恶知其今不异于古所云邪”之问,终无人能清晰回答。

今人治隋唐史,就基本文献言,即史籍与诗文。史籍虽有公私撰著之异,诗文亦各有撰写缘起,然经千年汰选,存者多近官方立场,异端多湮没于时间与公识,而敦煌文书与石刻文献能存当日之真迹,故尤为可贵。安史之乱起自胡将拥兵强盛,野心者欲窥取大宝,未半年席卷北中国,其战力之强,可以想见。虽大乱稍定,河北旧部拥兵自守尚逾百五十年。其间战守攻取,崛强示弱,无数反复,史籍虽有存载,皆唐廷及其臣僚之言,至如安史举叛之宣言与目标、内部人事之组织与冲突,河北叛镇能长期存在,其内部之管理与权力分合,则因彼方立场文献之完全缺失,难以作客观公正之认识,史家每以为憾。尚君近年颇喜读近代史论著,至若中外冲突,各方档案具在;朝廷党争,涉事诸君日记及来往信件具在;民变及战端,公私记录具在:因此而可作客观之研读与深入评析。中古无此幸运,学者所见多断片,立说能不细究而审慎欤!

鹿鸣新书存旧文七篇,利用唐京畿与河北石刻文献,讨论与安史叛乱及河北割据有关之诸问题,颇多特见。诸文发表时,曾先后获读。本次结集,作者多有增订,并新撰结论一章,总括其对中晚唐历史变迁的思考,成一较有系统的论说。因作序而再读,更多欣会,以下略述所知。

《五星会聚与安禄山起兵的政治宣传》是以洛阳藏家齐运通先生所藏严复墓志为主要依据写成。严复为鼓动安禄山谋反的重要策士严庄的父亲,安举兵后为唐军所杀。墓志撰书者皆负一时重名,刊刻之精良也堪称精品,更特别的是内容完全站在伪燕政权之立场来加以论述,并托严复之口传达其子,谓时四星会聚,为“帝王易姓之符”,为叛乱提供天兆。志中更有安禄山“功纪华戎,望倾海内”“义旗南指”,“遂帝天下”,“金土相代,果如公言”。鹿鸣从中读出这些不仅是严氏父子之妄言休咎,并以充分的论证说明此为严庄替安禄山营造改朝换代合法性,即新朝应合天命,有符瑞谶兆助扶国运的谋略。此文发表后,鹿鸣更进一步发现玄宗天宝时期改制承汉统,更定德运次序,也曾掀起不小的波澜,以致诗人杜甫亦迎合风习,附会献赋,获授官职。这些分析,层层深入,可以看到宋以后严禁谶纬之合理原因,同样的事由可以为朝野不同立场作根本对立的解读。从孙猛《日本国见在书目详考》之论列,唐传入日本的图籍,方术、星占、堪舆类著作约占总数之三分之一,似乎大多还没有进入研究者之视野,大约与现代学术没有这些学科有关。

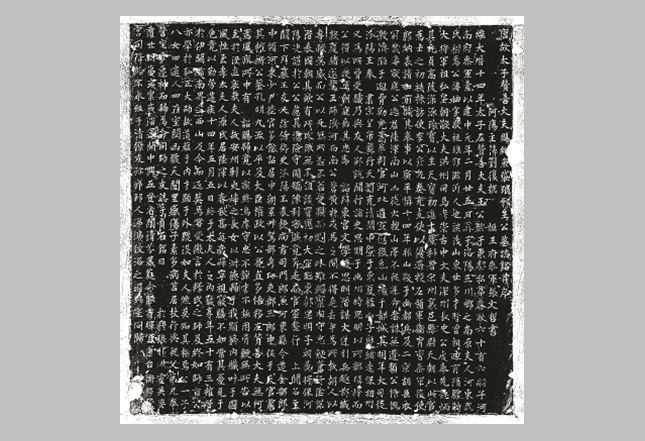

《一位“贰臣”的生命史:王伷在安史之乱中的沉浮》发表于最近一期《文史》,撰成不久。王伷出身琅琊王氏,天宝末仅任采访支使,地位不高,但在乱中一陷于安禄山,从降臣萧华到河北安抚州郡;二在相州依安庆绪,更与另一以名节知闻的邵说往附史思明于幽州;三则在史再叛,唐九节度兵溃邺下时,以“死无所益”的理由再度从逆;四则从思明子朝义,据说在朝义弃保河阳时,他因“矫陈利害”有功,归唐后不但未受追究,反获任用。在叛乱八年中,先后追随伪四帝而得安全归唐,王伷之浮沉太富有传奇色彩了。鹿鸣敏锐地发现此方墓志之价值,清晰梳理出王伷经历的所有事件与涉及人物,揭出许多沉晦的真相。鹿鸣之讨论并没有终结于此,他从王伷个案分析唐对贰臣人物从最初之严厉处置,到稍后之网开一面,以及对旧臣与叛军之区别对待,受胁迫与守忠义之道德评价,围绕惩治叛臣、追复官爵、赠予谥号等事件之反复争议,从唐宋时期的家国忠义观念逐次变化过程来讨论个案的典型意义。就墓志文本研究来说,自有特殊的意义。

《墓志书写与葬事安排:安史乱中的政治与社会一瞥》一篇,研究安史叛乱时期墓志中涉及伪朝年号所见叛军对占领区域的实际掌控以及伪朝治下的墓志书写,前此已经有多篇论文加以分析。鹿鸣此文后出有新意,一是他掌握的涉伪朝年号墓志多达六十篇,类型也更为丰富,远超前此各家之所见,二是他特别关注伪号行用与正朔认同关系之辨析,不赞成用宋人方特别强调的正统观来对部分墓志隐微寄意加以拔高,分析各类墓志叙事兼及唐、燕国号之真实状态,承认许多仅是据实记录,并无深意。他从墓志中读出安、史两家先后政权的正伪之争,发现一些家族因依附伪朝而得改善经济,并乘乱完成先人之归葬,都可见到他读书的细心。

《权力与观众:德政碑所见唐代的中央与地方》所论不限于河北,所引大多也是传世名碑,但论述与考察的则是在市镇中心或四达通衢建立德政碑的政治寄意。其中论述重点,则在于中唐后河北一带不断出现的远逾规制的巨大石碑,不断挑战立碑之极限。鹿鸣认为占据城市中心的大碑,既表彰德政,更宣示权力,显示中央对地方治理之认可,更是节度使权力合法性的外在展示。

《政治的表达与实践:田氏魏博的个案研究》承续上一篇的思考,做一个案考察,研究魏博前期田氏家族掌控半个多世纪的军政往事,以史籍与碑刻互参,从反复多次的叛附变化中,解读朝廷与魏博之冲突角力,双方政治默契的形成与运作,揭示君臣合作表象下的各取所需。

《刘广之乱与晚唐昭义军》以新出李裔墓志为依据,分析乾符四年发生在昭义军的刘广之乱,揭示在李德裕平泽潞三十多年后,早已被彻底诛除的刘稹家族,在昭义仍然有很大的号召力。鹿鸣梳理刘氏三代经营昭义时期的权力结构,认为这一时期军众享用丰厚的给赐,成为以此维系忠诚的自利团体。会昌伐叛后的善后,中心是遏制节帅自立的行为,但无法抑制骄兵欲壑难填的贪求,因而骚乱不断,进而揭载中晚唐藩镇内部普遍“骄兵化”的演变过程及影响,较以往仅从中央与藩镇关系入手的观察,开辟一新的研究取径。

《唐末魏博的政治与社会——以罗让碑为中心》是本书七篇中最早写成的一篇。罗让是文德元年靠兵变夺取魏博帅位的罗弘信之父,兵变发生时已死十三年,碑的作者则是晚唐著名文士公乘亿。《全唐文》收此碑残缺不足200字,我早年编《全唐文补编》时从正德《大名府志》辑出者逾3000字,抄出时亟感重要。鹿鸣得友人之助在河北大名访得原碑,并搜寻善拓与多种方志所载录文,文本校录胜于我之初录。他从唐末变局的大背景下来梳理魏博一镇的几次换帅风波,特别是韩简之败亡与乐彦祯之上台,继而从碑中读出牙军与乐氏父子的矛盾,并在数日内两度废立之隐情。在碑文解读方面,鹿鸣用功极深,从罗氏之种族、罗氏先世在军中的地位以及罗氏在军乱中的冒险行为,来解读其最后之胜利。为亡故多年的父亲树立穹隆巨碑,鹿鸣也从罗氏掌军之合法宣传及内外宣白的立场,来解释其政治意味。

港台新史学代表人物杜正胜曾在《什么是新社会史》一文中,说明旧史学以王朝更替、政事兴废、人物褒贬为研究重点,新史学则应更多关注民众生活、民族群体、思想宗教、礼仪风俗,对此我十分赞同。然而展开几十年,曾经新颖的课题经过许多人反复论讲,也不免会变成老生常谈。鹿鸣之上述诸文,从严格的限定来说,仍属于唐代政治史的课题,没有完全走出传统史学的格局。但如果仔细斟酌,又不难发现他对于新发现唐代文献之全面细密的把握,并在利用这些文献发现问题、探求传统史学无力解决的历史重大事件真相等方面,迈出了很大的一步。他的学术视野与研究方法,显然得益于对新史学十八般武艺的全面理解与掌握。他的这些探索和进取,正符合我近年的基本主张,即无分文史,无分新旧,取资新文献,发现新问题,掌握新方法,提出新结论。在这些方面,我虽乐见年轻人之开拓,但自感衰惫,难与诸君上下颉颃,仅能写写随感,助兴而已,不知鹿鸣能见谅否。

仇鹿鸣博士生长上海,早读群籍,在复旦历史系完成本科到博士学业,得韩昇教授指导,26岁以论文《魏晋之际的政治权力与家族网络》获博士学位。此书增订后至2012年由上海古籍出版社出版,稍得中外学者好评。从2008年起,他在复旦大学汉唐文献工作室协助我校理二十四史中的《旧唐书》《旧五代史》《新五代史》三史,因工作需要详读正史文本,并掌握文献研究细读诠解文本的能力,研究领域下移到中古后期,学术视野与研究业绩也与日俱进,探求务能追根穷底,气象更为端庄冲融。

我始终觉得,中国百年剧变,在动荡与波澜间学术数绝而得存续,其内在生命力完全得益于民族文化生生不息的精神。时稍升平,年轻一代学历完整,学接域外,视野开阔,方法娴熟,倘能继武传统,立足当代,精进不已,自会人师辈出,成就臻盛。复旦有这样一群年轻人,坚持读书,长期共习,不受时风所左右,不因权威而盲从,自取新路,各成风貌,我拳拳有待,知其间必有能大成者。鹿鸣亦其一也,读者于其已刊专著与论文,当可体会其心气,是毋庸我多言。

权为序。

作者: 陈尚君(作者为复旦大学中文系教授,本文系为仇鹿鸣《长安与河北之间:中晚唐的政治与文化》所撰的序言,该书即将由北京师范大学出版社推出)

编辑:范菁

责任编辑:文汇报理评部

*文汇独家稿件,转载请注明出处。