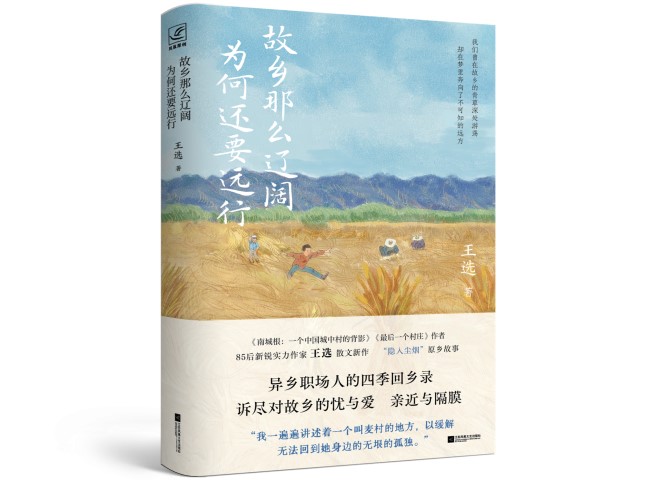

《故乡那么辽阔,为何还要远行》

王 选 著

江苏凤凰文艺出版社出版

本书是王选关于故乡的又一部非虚构力作。端午、夏至、中秋、冬至、立春、清明,在一年中重要的岁时节气,王选从城市回到故乡麦村,翔实记录了这片辽阔却不荒凉、人烟稀少却人情尚存的土地上的所见所闻,捕捉故乡四季嬗变中无数温暖令人动容的细节,见证故乡人在城市化浪潮中的生存样态,以一个异乡漂泊者眼中的故乡变迁,呈现青年一代对生命尊严和父辈亲情的深刻感悟,以及对故乡现实与未来的深切思索。

>>内文选读:

换 瓜

麦村不种瓜。可能是地气太凉,土壤也不行。

夏天了。知了爬在白杨树上,抱着灰绿的树干,不嫌烦地叫。它不口干舌燥吗?地里的菜瓜,藏在硕大的叶子下,探出憨笨的脑袋。它头顶喇叭状的黄花,是朵谎花,开着开着,就落了。电线上,燕子挤一堆,开会。门口树荫下的牛,摔打着尾巴,屁股后面两摊牛粪。厨房,蒜瓣在白瓷碗里。塌蒜的人,用擀面杖,当当当塌着,一颗蒜溅到门槛外,一只羽毛蓬乱的母鸡,跑过来,啄了去。

瓜在水桶里。水桶在井里。

赶着牲口驮了一上午麦子,脚板磨薄了一层。最后一趟,是咬着牙走回来的。进了麦场,把麦垛子从牛背上掀下来,码好。抽出绳,绑在牛鞍上,把牛吆到涝坝饮完,就可以回家了。

母亲提前一趟回去,赶着做饭。

脱掉被汗水和泥泞浆过的短袖,囫囵洗了手脸,掐一瓣瓜花,塞进蚂蚱笼,喂食。一个笼子,四只蚂蚱,老打架。一只死了,一只腿断了,一只触角断了,还有一只呢?逃了。肚子饿得不行,跑进厨房,提半片馍押饥。嗓子没唾沫,咽不下。嚷嚷着饿死了,饿死了。母亲递来半截黄瓜头,说,等会你爸回来,先吃西瓜。

父亲回来了。汗把头发浸湿透了,肩上搭着两根绳。裤腿被啥扯开了,用一根麻蒿绑着。给他端洗脸水,说,爸,先吃瓜,饭还没熟呢。父亲擦着头发上的麦壳,顺便拍打着肩上的土,说,你抱去。

哈,要吃瓜了。

我从井里提出水桶,从水桶里抱出西瓜。好绿的瓜,好大的瓜,好沉的瓜,好凉的瓜,上面还沾着一层密密的水珠。瓜皮挨着肚皮,肚皮都是凉飕飕的。把瓜放在方桌上,从厨房提来菜刀。一手扶瓜,一手提刀,摸了半天,没处下手。父亲说,我来。接过刀,在西瓜上弹了两指头,自语道,好瓜。他要杀瓜了。妹妹还东西回来,看到要吃西瓜,黄鹂一般飞过来,落在桌前。我们把脑袋凑上去,看杀瓜。父亲一手摁瓜,眉一皱,一刀下去,瓜应声裂成两瓣。呀!一股甜丝丝的凉气喷出来,钻到了我们眼睛里,眼睛都是凉的、甜的。

瓜被切成好多小块。红瓤黑籽绿皮,熟得正好。我们端起一牙,一口吞下去,一小半进嘴了。嗯嗯,甜,嗯嗯,凉,嗯嗯,再来一牙。母亲嚷道,少吃点,吃多了吃不下去饭了。我们才顾不上母亲的唠叨呢,一口气,吃了七八牙,一点不渴了,浑身也凉森森的,只觉得汗珠子一颗颗在蒸发,皮肤开始变得干燥起来。真是吃胀了,肚皮圆滚滚的,跟个西瓜一样,手一拍,嘭嘭响。

瓜吃完,瓜皮不能丢。攒一堆,放到牛槽里,给牛当料。

我捡了一把瓜籽,从里面挑了几颗饱满的,其他的放窗台晒着,等干了,当瓜子吃。挑出的,埋进院角的土里。瓜籽啊,会不会发芽,会不会开花,会不会长出一个又一个大西瓜呢?如果能结出瓜,我们就不用换瓜吃了。就可以放开吃,尽饱吃,天天吃了。

麦村人要吃瓜,得换。

从地里驮到场里的麦子,因为磕碰、挪动,还要摞麦垛子,麦穗上的麦粒有些就掉落了。扫到一块,簸掉土,捡去杂质,装进化肥袋,扛回家。我们把这些麦子叫土粮食。顾名思义,就是混杂着土的粮食。即便是土粮食,我们都要扫起来,不敢丢下一粒。我们知道每一粒麦子都是用血汗养大的,从播种到最后磨成面,吃进嘴,要一年的时间,这期间,出的力,淌的汗,熬的夜,操的心,只有老天知道。祖母教育我们,浪费一粒粮食,人过世了,阎王爷就让吃一根蛆作为惩罚,阳世间浪费了多少粮食,阴曹地府就要吃多少蛆。我们听着,呆呆的,头皮麻麻的,然后又去麦场,把遗落的麦粒扫一遍。

土粮食,其实是最饱满的粮食。我们叫头梢子,熟得太好,麦衣裹不住,一碰,就脱落了。掉在土里的麦粒,都是肥胖滚圆的。这跟杏子一样,最先熟透、熟好的,风一吹,最早掉下来。

扛到家里的土粮食,如果土多,就得等空闲了拉到下庄,去泉里淘洗。反复淘,把泥土洗干净了,倒在草坡上的塑料单子上晾晒。光溜溜的麦子、圆滚滚的麦子,像一群光屁股小孩,在金灿灿的阳光里,打闹着,叫嚷着,恨不得跑起来。若土不多,倒在院子,簸干净就行了。

换瓜的人开着三轮车,冒着黑烟,突突突,进村了。一车西瓜,蹦蹦跳跳,进村了。他把车停在村子中间(那里是个十字路口),吸一根烟,歇一口气,然后背搭着手,满村子转悠着喊:换瓜来——换瓜来——他老婆坐在车筐边,守着瓜。

听到换瓜的吆喝声,孩子们先按捺不住了,嚷嚷着叫母亲换瓜,生怕一迟,瓜没了。母亲正在补鞍子上的破洞,不胜其烦,说,厢房门口的袋子里有土粮食,你挖几碗,背上去换。

认不得秤啊。

你先走,我就来了。

孩子们欢呼雀跃,背上麦,小跑着,出了门,又把脑袋伸回来说,你快点啊,人家把我哄了不要怪我。

三轮车前已围了一圈人。男人站在车斗里,提着秤称瓜。嘴里不时喊一声:换瓜来——先称粮食后称瓜,瓜刚上市,很贵,一斤麦才能换一斤瓜,大人舍不得。过段时间,瓜多了就便宜了。半斤麦,一斤瓜。那时候,一斤麦子八毛钱,五毛钱能买一包六盒火柴。男人将称过的粮食装进化肥袋,慢慢地,一袋满了,又一袋满了。车斗里的瓜,一颗颗少了。四碗麦,四斤,换了颗八斤的瓜。母亲不放心瓜的生熟,端在手里,拍打了半天。换瓜的男人说道,他娅娅(孩子他阿姨),熟着哩,赶紧背回去,你看把娃的下巴都馋得掉下了。母亲说,你还是打开我看一下。男人提着长刀,在瓜上切一个三角口子,用刀尖一点,把三角瓜瓤提出来,伸到母亲眼前,说,你看,沙碌碌的。母亲才放心,把瓜装进化肥袋,说,我的可是好粮食。母亲心里还舍不得那几碗土粮食,眼眶里潮潮的。孩子们背上瓜,脚底下乘着风一般迫不及待跑回家,一时高兴,忘了下午还要驮六分地的麦。

回到家,瓜是不能先吃的,得等父亲。父亲来了,才能杀瓜。父亲是严肃的人,孩子们不敢嚷着让他换瓜。当然,换回来后,他也会不说啥。

有时,也会换回来生瓜。背着去重新换,换瓜的人很不高兴,好像是我们把瓜背回去,自己搞生了一般。最后,他随手翻出一个,递过来,说,这个没问题,去吧。

有时,为一牙瓜,我会跟妹妹吵架,甚至动手脚。当然,结果都是我挨一顿骂。母亲气哄哄训道,你大,你就不让着点妹妹,你多吃一口,能把你饱三天?还是能长一斤肉?我坐在门槛上,耷拉着脑袋,啃着瓜皮。妹妹立在炕沿边,腮帮子上挂着眼泪,哽咽着,身子一抖一抖。那天的瓜,不甜。当然,这都是父亲不在的时候才发生的事。父亲在,我们都乖得像猫。

掉在地上的瓜,被鸡吃了。我从它们嘴下抢来一点,塞进蚂蚱笼。有人说蚂蚱吃了西瓜会叫得更欢——呱呱呱——呱呱呱——我想,因为蚂蚱不渴了,喉咙也不干了,跟人一样,嗓子也清亮了。

偶尔,也去偷瓜。一圈人爬在车帮上,围住换瓜的人,假装看热闹,其实是打掩护。换瓜的人正忙着称瓜、装粮食、嫌弃别人家的麦子有土。有人从人堆后面伸进去一只手,够到一颗瓜,用手拨啊拨,拨到车斗边,悄悄抱出来,塞给另一个,摁到肚子上,撩起短袖一裹,藏起来。到手了。有人咳一声,大家一哄而散。换瓜的人发现瓜被偷了,大喊大叫,你们这些贼娃子、土匪,小心我把你们腿卸了。

大家嘻嘻哈哈笑着,早已溜远,钻到一堆葵花秆后面,在石头上把瓜磕破,一人一块,哼哧哼哧啃着,瓜籽瓜汁沾满了脸。吃完,用瓜皮把脸擦一遍。啊,好凉快,但紧接着,脸上像糊了纸,又黏又绷,难受极了。

小时候的瓜,真好吃。

后来,麦村人不怎么种粮食了,也就没有土粮食了。换瓜的人,也不来了。他种瓜是为了换粮食吃,没有粮食,来了也是白来。听人说,换瓜的人,后来一直念叨麦村的粮食,颗粒真好,磨的面粉真白。

我再也没有吃到过一块像小时候的瓜,那么甜,那么香,那么凉。我们再也没有一个童年般的夏天了。

作者:王 选

编辑:周怡倩

责任编辑:朱自奋