《七札》终于出书了。这么一本小书,写了二十多年,编了十五年,做了二十个月。一个做出版的,一辈子不一定能碰上一本做十多年的书。所以,这本书对作者冷冰川重要,对作为编辑的我也很重要。

冷冰川早年是画画的,也是写诗的。那时候不会写诗的画家不多,就像我们古代的画家,其实都是文人,如王维、苏轼,所以又叫文人画。可惜这个传统现在丢失了。这本书的第二札《那些在荷兰将死的日子》,很能看出冷冰川是一个什么样的诗人。他的诗有种独特的美,也可称为凄美,比如: “鸟声瘦成的一条小径里,春天长长落日脚的齿痕,咬过小操场后边的无名草花,至今不知道它的名字”。再如:“夏夜慵懒的虫鸣贴着白云”。他说过:“深谙诗,才能深究其他。”

十五年前的一次见面,我跟冷冰川说,你的文字很好,你应当写作。如果你多写一些,我给你编一本纯文字的书。他毫不犹豫就答应了。为什么这么肯定,就是因为我从他的文字中,感受到浓郁而又和别人不一样的诗意。为什么这么痛快答应,很可能冷冰川心里仍有一个文学梦。

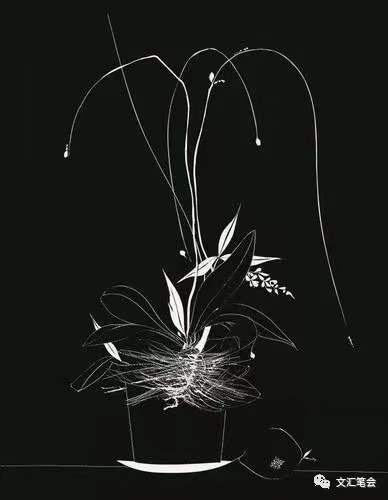

我和三联书店有缘。1993年成立山东画报出版社时,就是照着三联去做的,想方设法与三联人交朋友。所以,冷冰川的《闲花房》一出版,我就拿到了,非常喜欢(我本来就爱版画),复印放大了许多幅镶在镜框里挂起来,还送给一些作家朋友。2002年我到三联书店工作,见到冷冰川,立刻成为好友,并且与祝勇和洁尘合作,以他的刻墨为由头出了两本书(做出版有个最大的乐趣,就是喜欢谁的书,就能亲自做一本这个谁的书,做得符合自己心意)。其中祝勇撰文那本《最后的罂粟》的跋文,是冷冰川写的,其中有这样的文字:

几年前,当我和祝勇在某个无不良印记的春夜里聊到这本“情色”读本的时候,我就猜到祝勇无论怎样用他的力量,都写不到那个流水落花的地方。果然,祝勇只写到他的矜持就“不爱真理”了……

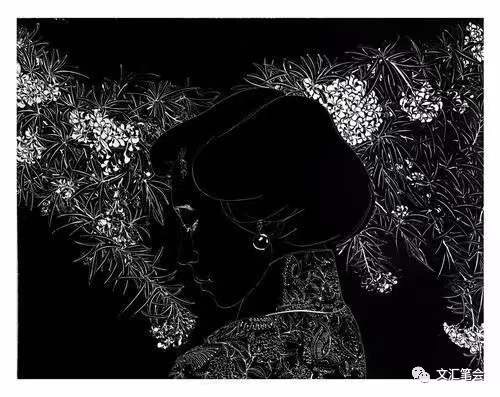

我的作品细节结实、繁复,含有轻微的催情成分——但它的抚慰是真诚的,只使人迷醉,没有毒素。其实我与画中的人儿都没有什么享乐,“我”和“她”只是展示一种对自由的个人化的造型,一种素朴的性命的滋味,一种不过是“人”性情中的即兴之作。但它的妙处,在于这种不着边际的对自由和情色的心花顿发的机锋唱答……

像深深地在我们心里埋下的诗句。埋下了,就是栽种的意思。

这样发自内心的诗性,而且不乏小小的幽默,其驾驭文字的能力是一目了然的。我几次在参加冷冰川画册发布会时鼓吹冰川有文字才能,可是没人当回事。大家关心的只是他的画。他的文字一直是他的画的陪衬。为了更正这一点,这本《七札》里原本没有画。现在每札前面的简笔画,是设计师强烈要求,冷冰川专门为这本书画的。

说到文字,冷冰川喜欢用一些特别的字词。编辑过程中,与校对和质检部门打了招呼,请他们别按所谓文字规范改动那些看上去生涩的语句。比如“不着边际的对自由和情色的心花顿发的机锋唱答”;比如写张仃先生那篇《山里的冬日》:“渐渐地两人靠近着悠曼着说着过去”——“悠曼着”;在荷兰“通夜的听雪松的鲠直风景”——“通夜”“鲠直风景”;“平安的心忽然乱将,总在幸福的时候感到特别悲伤”——“乱将”;创作的“初构乱思时,我百无禁忌,只观天真”——“初构乱思”……书中有很多生僻的词:“罄吐”“寻叫”“醒亮”“忧乱”“蚀朽”……这些词在电脑上打字不会自动跳出连接来,因为电脑的语词库里没有。有时并非语词生僻,而是用法生涩:“我常故意在相当关键的地方儿戏一下,特别是对待古典传统时,故意突兀、便宜一下”中的“便宜”;“我也曾成熟过,深沉又美丽,但从来没有及时过”中的“及时”;“每天在工作室劳作,收工后连个说话的气力、另念也没有”中的“另念”;“喜欢你尘埃里开出的欢喜;一万里长空,二万里山河,三万里你和我”;“古琴深美的瑕疵,声音的固执”——“声音的固执”,这个词句写得真好!最可贵的是,他不是故意要这么写,而是他的本性如此,不这样写,就无法表达他的心意,就写不下去,拿不出手。现在有些作家,善玩文字技巧,也漂亮,也别致,但并非出于本心,不是出于真诚。冷冰川绝不属于这一种。这其中的差别是很大的。他曾明确说:“我一直想象文无定体、画无定法、不拘一格的好。”他的文字和他的画,都是一样的“别扭”,像是别着一股劲儿,让人不能一目了然,非要停下来想一想、咂摸咂摸才行。我觉得,他的文字比他的画还要涩,还要愣。

画家或会画画的作家的文字也是《七札》的一个特点。画家在写文字时心里有形象,所以自然而然地含有诗意和画意,尤其讲求细微处的精准、整体上的别致。我的阅读经验,跨行艺术家作品往往有异趣,如徐渭、舍普琴科、齐白石、竹久梦二、丰子恺、汪曾祺。

编了十五年的书是怎么编出来的?其实这只能算是一个噱头。一开始是,听了我的建议之后,冷冰川把他2003年前写的文字都发给我,我看后觉得好,只是字数太少,编不成一本书,请他再写。他很认真,经常是在语言不通的巴塞罗那的家里,做饭和画画之余,一边读书一边思考一边记下点点滴滴,然后发给我。我在电脑上建了一个“冷冰川文字”文件夹,起初把稍长一点的和短句分开存,时间久了,就按年存起来。每次接到新稿,把文字粗粗整理一遍。经常有重复的,有的只有一两个字不同,我就选一个,删去一个 (选得对否,冰川并不知道)。那时他还不会电脑,不会发手机短信,都是他太太根据手稿打字发给我。其间有些文字在他的画册上有用,也是从我这儿拷给他的。准确地说,我十多年来做的不是编辑,而是秘书……怎么也想不到这事儿足足做了十五年!

这不仅是我出版生涯中编的时间最长的一本书,也是最难编的一本书。作者高度信任,而且不厌其烦配合,但除了七八篇稍长的文字外,都是短句,多达几千条。他想起来就写,我按年存放,内容和性质毫没头绪。总不能一股脑选出一些“金句”就印出来吧。一本书总需要一个结构,一种节奏,不然读者没法接受,出版社这关也过不了。我的办法是打开一年一年的文件夹,一条条过;先按内容分几个筐,大致属于哪个筐的就扔进哪个筐。分几筐开始也没谱,最后理出七筐,就是现在的七札。前三札是冰川的夫子自道,纯主观;后三札是以比较客观的口气谈艺术和创作(其实也很主观),中间一札则是格言——每段只有一句;每一札又根据同一主题不同方向分为几章,每章收入若干条,每条编号。总之,我认为每一条都重要,都有单独存在的必要,所以要给它们安个名号。为何叫“七札”,是因为在捋的过程中,把一句一句、一页一页短句像扎辫子似的,用不同颜色的头绳扎起来;又像收割后的麦子秸,一札一札捆起来立在田野上。不过,当我在一个盛夏的黄昏,劳作初成,往细里打理那一札札文句时,竟忽发奇想,写下了下面的文字:

这里的七札二十二章八百八十五节短句和短文,外加七札之外的几篇文章,是冷冰川二十多年间陆续笔记下来的。它是什么?一部文艺论?一通宣言?一本散文诗?或是一束格言?难以结论。我宁可把它看作闪电——

频繁的、炫目的、形状万变的闪电。……

自然界的闪电,我们见得多了;人类精神的闪电,在漫长的文明史中也频频发生。但在当今这个非精神主导的时代,一位艺术家高频率聚集、紧张、刺激、闪光,循环往复,竟不能止,是否算得上一种奇迹?

不是每一次闪电都能造就倾盆大雨,也不必在意。稍纵即逝的闪电,哪怕万分微弱,也曾划破了一点黑暗。这就够了。何况这里聚集了八百八十五次闪电呢?

《七札》就是这么出来的。知道了这一点,也就知道了这本书的读法——随便翻开哪一页读下去就行。七札其实就是一札,其精神实质是完全一致的。我认为这是冷冰川十分宝贵的一面——纯粹、素朴的创作态度、艺术思想几十年一以贯之,在如此混乱动荡的艺术环境里,没有被腐蚀,没有取巧,也没有投降和软弱。 《七札》可以看作面对艺术界多年乱象的“固执的声音”,是重述被遗忘的艺术观的鲜明之作,是一本“及时”的或亡羊补牢的书(虽然他认为自己从来没有 “及时”过)。这本书的关键词可以列出一个军团的阵容:

素朴、天真、真诚、本色、痴心、意外、陌生、即兴、不成熟、不完美、偏执、差异、谬误、简纯、残骸……

就从这些关键词入手来思考冷冰川,思考当下的艺术界吧!尤其是思考这些语词背后的东西。冷冰川不是说过吗:深刻的体验都拙于言辞;不论何时,真正想说出的东西总是无法用言语表达。

2019年10月末

本文配图均为冷冰川作品

作者:汪家明

编辑:谢 娟

*文汇独家稿件,转载请注明出处。