借助林德尔·戈登恢弘又沉静的讲述,重温且深思T.S.艾略特一生的故事,是对我们每个人的考验。

端居于这个故事中心的,是创造与爱,是关于这两者如何在生命之间相互影响,如何相互激发或损毁。但假如仅仅如此,那么艾略特的故事也就无异于在任何一位艺术家那里多多少少都发生过的故事,诸如轰然降临的爱将艺术家从平庸中惊醒,诸如那永不可得到或永远失去的爱引领艺术家在纸上将它完成或复活。而在艾略特的故事里,围绕着创造与爱的主题,却有一些更为骇人之物溢出,这骇人之物容不得我们同意或反对,它存在。

我们首先面对的是婚姻的蛛网。这是一个二十多岁就在异乡草率结婚又旋即意识到幻灭的艾略特,而假如他的英国妻子薇薇恩不是一个疾病缠身又敏感热烈的人,他或许能更好地处理这一切。这是一段对双方都至为不幸的婚姻,他不爱她,而当她意识到这一点之后,她开始用自身的病痛和依恋炙烤他的良心,而他也既温和又阴暗地纵容这样的炙烤,直到这颗心变得坚硬、荒凉。而《荒原》就诞生于这样的心境中,用艾略特自己的话说,是“时不时把自己切成小块,看哪块碎片能发出芽来”,而用传记作者戈登的话说,“艾略特毕生创作的最关键处就在于如何将令人发狂的心境转化为普遍的戏剧冲突。”这是独独属于艺术家的自我拯救。十九世纪浪漫主义诗人从恋爱中感受人的无所不能,但在新英格兰清教道德约束下长大的艾略特,还未及尝试爱的种种可能,就陷入婚姻之网,由此早早领悟到人之局限与不完美,并转身在严峻的古典教义中、以及在现代诗带着“非个人性”面具的倾诉中,找寻安慰。

就在这样的婚姻困局中,艾略特遇到一生的缪斯艾米莉·黑尔,此时他三十九岁,已至中年。随后二十年时间,虽然他们一个在英国一个在美国,相隔重洋,且伴随薇薇恩的阴影,依靠书信和偶尔为之的会面,他们既是彼此生命中最重要的隐秘存在,又因为艾略特的坚持,始终保持某种崇高而残酷的距离。但这不仅仅是一个中年男人犹豫不决的婚外恋故事,也不仅仅是一个未婚女子矢志不渝等待有家室的情人却终遭遗弃的故事,类似这样的故事,现代小说家已经书写过无数次,已经穷尽其各种可能的过程和结局,以至于我们已经对此麻木,以至于在面对生活中的类似状况时,习惯通过小说理解人类生活状况的我们已经条件反射似的会将之视为小说的摹本,但艾米莉·黑尔和艾略特并不生活在任何一本小说中,或者说,没有哪部小说可以容纳得下真实的人生。得以容纳他们的,唯有诗。

一首诗可能恰好对一个懵懂的青年

发生,但一首诗并不是

诗——诗是人生。

多年之后,在写作奠定他不朽声誉的长诗《四个四重奏》期间,艾略特曾作如此简要的回顾,这回顾,既指向诗,也指向人生。这里就涉及诗和小说的差别。一部小说,无论有多么复杂交错的情节线索,它最终注定是要向前发展的,小说读者和主人公都在追问接下来会发生什么,他们执着于要求一个结果,因为小说囿于有时间的世界,所以小说只能是人生的简化版,是大地上某条虚构出终点的河流;而诗不同,至少在艾略特这里,诗和值得为之在“一刹那果决献身”的人生范式,都是对有时间的世界的逃离。一段诗行好似人生,是自足的,既有其可以讲述的困厄,又有其不可讲述的,这多重的困厄像烈火一样锻造着诗行,也锻造人,直到这些诗行变得轻盈又无限,像干燥的风,像雷霆的声音,它们停留在流逝的河流上方,是一缸玫瑰花瓣上搅起的尘灰,或保持一种无解的胶着状态,像大多数于无声无息处摇晃着宇宙的真生命。“世界上没有哪里低贱得容不下终极,也没有哪个事实贫乏零碎到对整个宇宙毫无影响”,这来自艾略特早年大学课堂上的哲学教导,最终在他的诗中得以践行。而艾米莉·黑尔就站在这首不朽长诗的背后,静默地分享他创造的内核,“光明的中心”。戈登说,“我们若想瞥见一分他们‘恋情’的本来面貌,就必须抛弃我们惯用的那些关于性、爱和友谊的概念。艾略特走到了‘诗的边境之外’,他们与诗歌细密交织的恋情因此也同样抗拒着定义。”

是谁想出这种折磨的呢?是爱。

爱是不熟悉的名字

它在编织火衫的那双手后面,

火焰使人无法忍耐

那衣衫绝非人力所能解开。

我们只是活着,只是悲叹

不是让这种火就是让那种火把我们的生命耗完。(《四个四重奏·小吉丁》)

艾略特曾写过一篇关于西蒙娜·薇依的短文,称薇依是“一个原本可能成为圣徒的人”,考虑到这篇文章写于1951年,某种程度上这判断中隐藏的严厉,也可视之为一种自我审查。此时,薇薇恩已于1947年在长达十年的精神病院监禁后因心力衰竭离世,束缚艾略特的婚姻之网终于消失,但那秘密的爱似乎也被始终缠绕的罪感消耗殆尽,他随后打消了苦等他多年的艾米莉·黑尔结婚的希望。

如果说,最初的艾略特,是那个在懵懂无知中不幸穿上火衫的赫拉克利特,那么接下来,当他不堪苦痛地把自己投身于宗教和艺术的烈火,预备做一个牺牲的圣徒,在罪与爱的折磨中他写出了超越时代的向着永恒发声的杰作,但那最先被消耗完的生命热情,却不是他的,而是那些扑向火焰并被爱的火焰点燃的女性。1957年,当他像一个悔罪修士般度过薇薇恩去世之后的十年禁欲隐居生活之后,在生命最后一个阶段却从烈火中抽身而出,闪电式地和他的崇拜者、秘书瓦莱里·弗莱彻缔结新的婚姻,并享受年轻女子带来的美妙晚年,我们大概遭遇到整个故事中最令人难以忍受的部分。但我们之所以难以忍受,是因为我们距离烈火遥远,作为观望者的我们,无情地期待被悲剧震撼;我们之所以难以忍受,很大程度上,也在于他曾一再给予的教导,“诗是人生”。但假如他说的是真的,那么,诗人艾略特所经历的人生,就是为通常喜欢诗的读者所不愿面对、而艺术家一直睁大眼睛承受的,“人类所不能忍受的真实”。

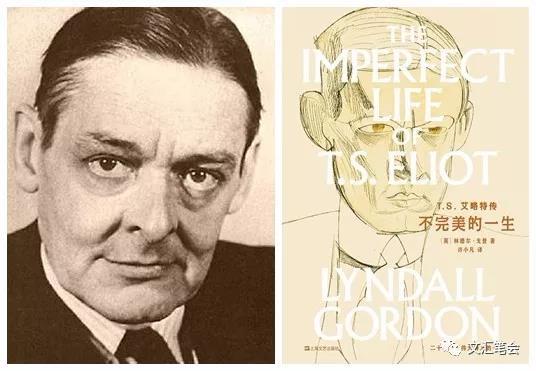

当堪称英勇的自我牺牲和几近残忍的自私自利汇聚在一个人身上;当这个人被赋予的“灵视”目光早已预先洞彻自己行为的每一个后果,并坦诚地在诗中讲述,在生命中淬炼;当他用大半生时间在被命运指定的地狱和自我铸就的炼狱中漫游,却最终满心欢喜地回到尘世的喜剧中,我们似乎已无力对他加以评判,就像我们无力评判任何一个被烈火炙烤的人。而戈登也深知这一点,于是她转身走向那些爱着他的女人们,用大量篇幅描绘她们在始终不渝的爱中的生命,并思忖这样的爱必有其理由,再借助这样来自爱者的目光去审视那个既骄傲又谦卑的诗人。这,或许才是这部《T.S.艾略特传:不完美的一生》(上海文艺出版社2019年1月版)之所以动人的最重要原因。

作者:张定浩

编辑:范菁

责任编辑:舒明

*文汇独家稿件,转载请注明出处。