▲吴昌硕

吴昌硕先生是二十世纪公认的集诗书画印四绝于一身的艺坛巨擘,也堪称是那个时代艺坛最壮伟的一座高山。山大矿富,百年开采,海内外研究的文字车载斗量,但依旧难以穷尽。甚至有些所谓“定论”,其实也大有探讨的余地。今就几个问题阐述一己之见,就正于方家。

一、篆刻的成功得力于石鼓文?

我们首先得承认篆书对于篆刻的因果关系。“篆”是刻的基石,“刻”是篆的升华。近二百年来,大印家都写得一手好篆书,它本身就诠释了“篆·刻”的因缘。

然而篆书写得好,不等于篆刻好,篆而不能刻者甚多,如杨沂孙、莫友芝等皆是。

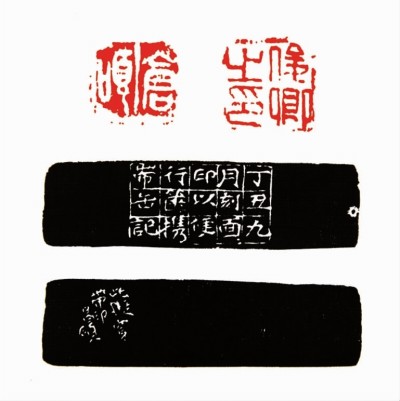

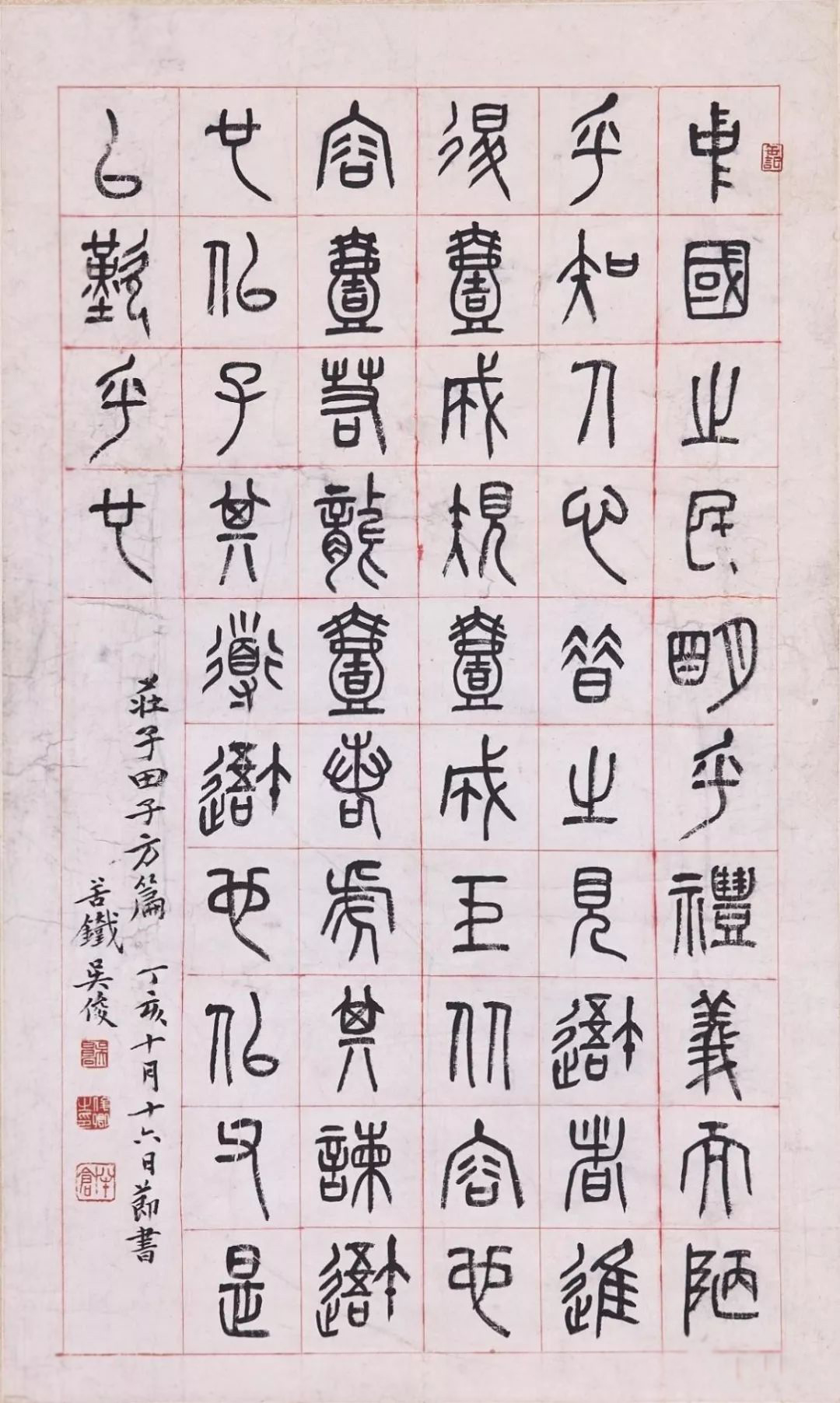

吴氏的印风当然是得力于篆书,然其戛戛独造的印风,恰恰并非得力于他成熟期的石鼓文书艺。这也许会令许多人感到意外,但事实当是如此。吴氏印风的突起,当可确定在其34岁。其丁丑34岁时所刻的“俊卿之印”、“仓硕”朱白两面印 (见上图),即是典型的范例。此后至60岁时,也就是其印作最具艺术性的高峰段的这二十多年。此一时段,其篆书的风格,更多地还在依傍、借鉴杨沂孙、莫友芝,即使临写石鼓文,也还未脱杨、莫书风,形成独特的风貌。换言之,他书写石鼓文的成熟期滞后且远晚于其雄浑新印风的确立。他的石鼓文书法显示出独特个人风格当在65岁以后。尤其要指出,在吴氏石鼓文自成一格时,其治印亲力亲为者已不多,名声日隆的他,更多的精力与时间用于诗文、绘画、书法乃至社交。诚然,早岁避难时造成的时常复发的臂伤也是其晚年篆刻请人代刀的一个原因。对这一状况,吴氏有诚实的告白,他在71岁刻“葛祖芬”印时,款称:“余不弄石已十余稔 (年)。今治此觉腕弱刀涩,力不能支,益信‘三日不弹,手生荆棘’,古人不欺我也。”这的确是实话。“不弄石已十余年”,而此期间乃至之后吴氏依旧接件酬应,印作叠出,何以如此? 这主要是有了多位能胜任的代刀者。

▲吴昌硕未脱杨沂孙、莫友芝书风的篆书

▲吴昌硕65岁以后显示独特风格的石鼓文

还在48岁时,吴氏就有因“臂痛不能应”而请夫人施酒代刀的记录。吴氏60岁后为其捉刀代刻印者,计有儿子吴臧堪及徐星州、赵云壑、钱瘦铁诸弟子,暮年居寓吴家的王个簃也偶有捉刀。吴氏代刀之作,有篆后代刀的,也有全部代为的。当然,晚年的缶翁也还是有少许自刻印,这些从配篆、用刀、做印、边款及气格上还是足以分辨的。

▲吴昌硕“安平太”朱文印

吴氏印风的辉煌期,正是他石鼓文趋上升期。故而说其篆刻的成功得力于石鼓文的说法是欠妥的。吴氏印风之大成,溯其本源,笔者认为应得益于:

(1) 去其依傍、开天辟地的创新精神。在其早岁,面对因循守旧的印坛,他就自觉产生了“古昔以上谁为宗”及“自我作古空群雄”的壮志,令人敬佩。

(2) 对汉铸、凿印及秦诏、权量、古匋的广泛吸收和有古有我的高妙新奇的表达。

(3) 深研古封泥、汉篆额、魏晋砖瓦文字。如其所称,封泥之妙:“刀拙而锋锐,貌古而神虚。”即是他技进乎道的会心之论。

(4) 取法近贤,受益于徐三庚、

吴让之、钱松,尤以后二家为多。古则追周秦两汉,近则浸淫三家,神游今古,转益多师,而自辟畦径。对于自己的师承,虚怀若谷的吴氏都有明确的交代。

(5) 超常敏感的艺术变通力、想象力和过人的天赋,更是缶庐能在印风上开宗立派的主因。其早年刻“缶主人”印时,款称“得汉印烂铜意”。此“烂”字,极其深刻而重要。他居然天眼别开,感受到人为之外大自然的奇妙演化力量,体味到人工铸凿的铜印入土千百年后,凭添剥蚀、漫漶、残破的人工复天成的双重艺术性,从几百年来前贤视为容貌“丑陋”并训示“不可学”的“废弃”物里窥出别具独特可塑性的风神,化腐朽出神奇,前无古人地开创了“做印面”的独特繁复手段,从而“既雕既凿,复归于朴”,营造出古拙、醇厚、苍莽、浑沌的新印风。以他的“做印”论,其早年所刻“安平太”朱文印径仅18毫米,而刻之深度达到4毫米。深刻无他,乃是更好地为其“做印”的独门功夫,提供使线条和印面“烂”得“神”起来的种种可能。若能细细剖析领会此印的百般做印手段,即可证余所言之不诳。吴昌硕堪称是前无古人、后无来者的印坛巨星。

二、 “俊卿之印”、“仓硕”朱白两面印,何时三改其“面”?

对此印的三改其面,笔者考察多年,涉及我所能见吴氏书画作品的全部,之后,方得出如下结论:

此印刻于丁丑,即缶翁34岁时。在他钤用此印的五十年里,却有三种差异颇大的印面:

自34岁钤用至二十年后的54岁丁酉春,此印石因四角呈深圆弧,印面已无法钤盖清晰,故磨下一层而重剔 (别于重刻)。然九朽一罢的“做印”,其如前再现本来面目是极不易也不必的,故重剔后的此印,钤出的印蜕大别于先前。

▲吴昌硕54岁时重剔的“俊卿之印”、“仓硕”二印

▲吴昌硕弟子王个簃依原印摹刻

这方缶翁一生钟爱的常用印,却在其82岁时被窃。缶翁嘱居家的弟子王个簃依原印摹刻一对,并继续钤用,直至缶翁去世。此印与原印当然差别明显。

拈出此印的三换面而三种相貌,至少有益于对缶翁一生书画作品的鉴定。

三、缶庐不工山水,山水画均为代笔?

缶庐在世时,尤其是归道山后,人们普遍认为他不会画山水,并称所见者皆为王一亭代笔,实非。

吴氏习画之初即兼工山水,最具说服力的即是他所作《山水八纸卷》(下刊头图选其三)。此珍罕之作,有朱孝臧词家对题八纸,由缶庐自存并传诸其子东迈。卷作于壬辰 (1892)年,时49岁。

▲吴昌硕山水卷

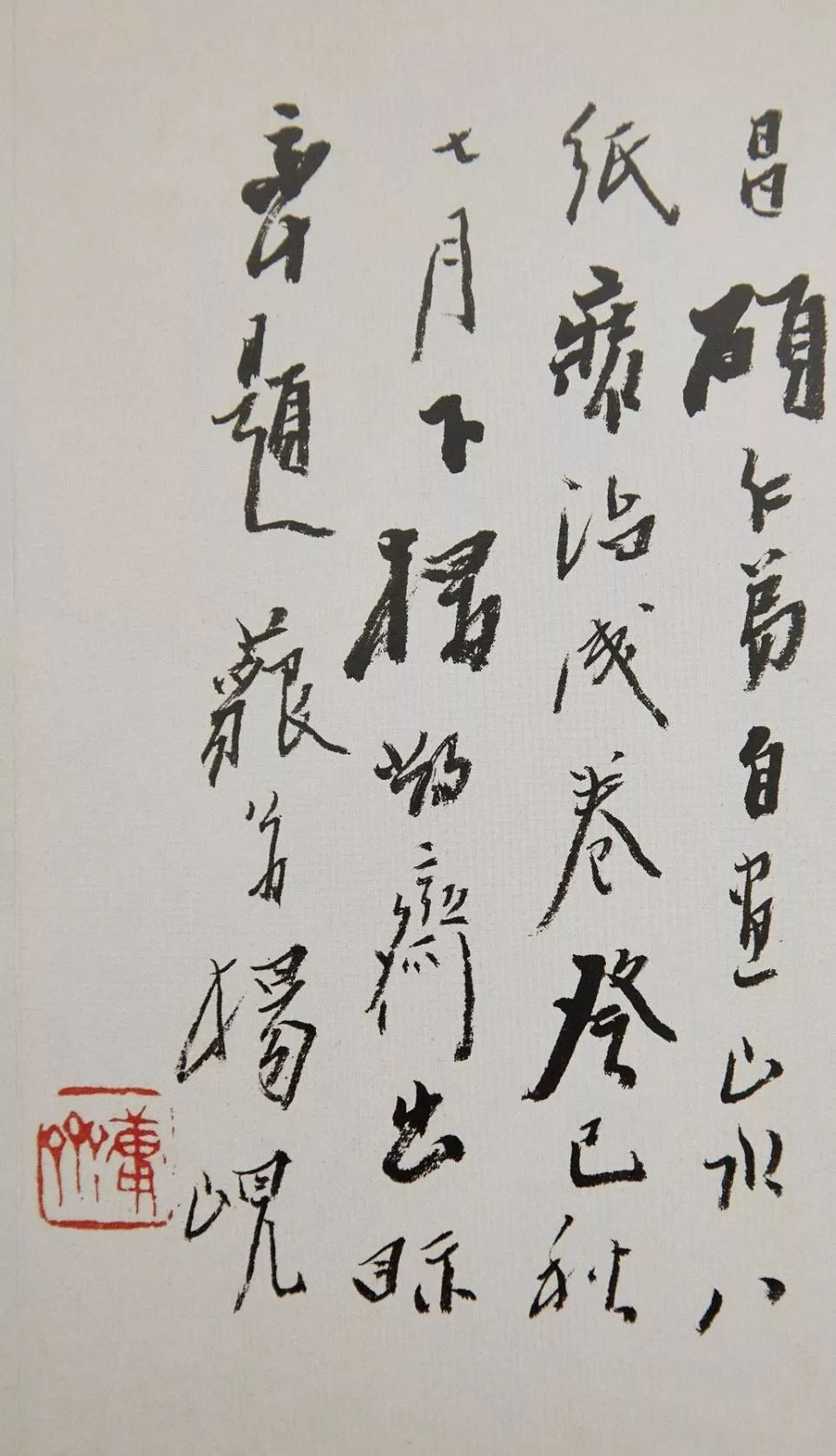

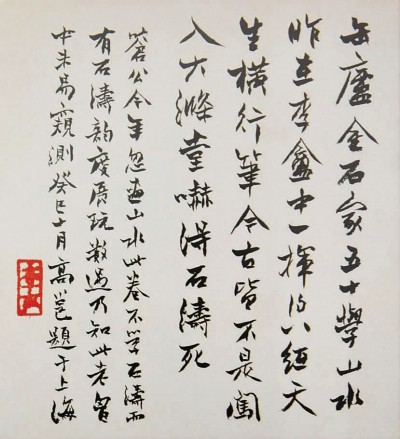

山水卷装池于翌年,后载二十七家之二十八则题记。前二十二则为缶庐师友辈,先后为杨岘 (二则)、万钊、费念慈、周星诒、高邕、凌霞、金尔珍、沈公周、章钰、金尔珍、沈曾植、马一浮、郑孝胥、朱士林、王国维、陈三立、冯幵等二十一家。缶庐殁,其子东迈又延请诸宗元、冒广生、夏敬观、沈剑知、吴湖帆五家题记。后又有藏家属笔者题跋一则,总计二十八则。吴氏将此山水卷装池后,至其下世前三十四年里,多次携卷外出求题,若非自创之妙品,岂能珍重如此。况其时吴昌硕与王一亭尚无交际 据考吴、王相识当在1909年3月,即在绘成此卷之十七年后,不存在由王一亭代笔可能。书法家、金石家杨岘在题跋中称:“昌硕仁弟自画山水八纸,装治成卷。癸巳 (1893)秋七月下榻敝斋,出视率题。”高邕的题跋更指出此卷是作于其画室,跋称:“缶庐金石家,五十学山水。昨在李盦中,一挥得八纸。天生横行笔,今古皆不是。闯入大滌堂,吓得石涛死。”又谓:“苍公今年忽画山水,此卷不学石涛而有石涛韵度,展玩数过,乃知此老胸中未易窥测。癸巳十月,高邕题于上海。”证据凿凿,可知吴氏是工于山水的,且具有不凡的水准。附带指出,国内有两家博物馆藏有双胞胎的“听松图”。曾有此是彼非的争辩,而以拙文所刊出之《听松图》(见刊头图) 及其款题考鉴,可知“双胞胎”者,两无一真,皆为依样仿造的赝品。

▲吴昌硕山水八纸卷杨岘、高邕题跋

四、缶翁绘画的线条得力于石鼓文?

对此,笔者听到过两种议论,一认为他的绘画线条得力于他书写的石鼓文;另一说法,他的绘画线条哪一笔都不是石鼓文。拙以为上述两说都囿于表象,失之偏颇,不够辩证。

古人即谓书画同源,在极大程度上是指笔法及运笔的同源。我们素来承认书艺与画艺的互补增益作用,尤其是篆书及草书对绘画的滋补性。

从缶庐的个案看,他的石鼓文线条,往往也能在某些画作上得到较具象的体现,如他所画藤本花卉的枝干,简笔勾勒的物事及人物画。可是,石鼓文线条是决不能简单生硬地照搬,套用于绘画的。作为真正意义上的国画,尤其是吴氏的大写意画风,单论用笔即有正侧、粗细、润枯、虚实、方圆、点面、畅涩、节奏以至笔颖至笔根的迅捷或滞止的巧妙调度,此外还涉及用水的多寡、浓淡。所以古来善画而擅书者,决不至于以篆书及草书的线条机械生硬地移植于画。近者吴让之、赵之谦、齐白石、黄宾虹如此,远者赵孟頫、董其昌亦如此。吴昌硕更是明其义理而恣肆发挥的。

▲吴昌硕人物画

从工具角度谈画笔,绘画仅用一支笔是远远不够的,尤其是不能适应大写意的画风。据笔者考察,吴氏写石鼓文用的是纯羊毫笔,且是除去锋颖部分,其笔腰至根部,均由积墨而呈板结坚实的锥状,也就是说,其书写石鼓文时仅仅运用提按幅度有限的锋颖,营造的是粗细相对划一的线条。吴氏的石鼓文作品无论是早中期,还是晚年,都明确地昭示了这一线状特征。

天才的缶翁,深谙书画同源而不同法。绘画对于线条乃至点画的演绎生发,远较书法繁复,他开创的复笔技艺,更需要一次乃至多次的叠加。照着石鼓文的线状,按图索骥式地在他的绘画里寻觅比勘是欠常识的,应该由表及里,从纷纭变化的笔墨的内质和神采上去作深层次的求证和体悟。我们得感受到吴氏在其绘画新理念支配下,对臂、肘、腕、指一脉的骨骼、肌肉、神经的娴熟而精微的训练、把握和挥运,继而去玩味其飘忽而遒峭的运笔,并由此再进一步玩味其力挺千钧见骨力的线质,盘搏腾越的气局,动人心魄的风神,以及那扑面而来的远古悠长的金石之意,从中理解到书画同源,表现殊异而情趣同归。画中见书,相辅不悖,解人自会从他的绘画里玩味到笔笔不似石鼓文线条,而笔笔又出自石鼓文线条内质的书画同工,神遇迹化的艺术表现力。

▲吴昌硕早年画作

▲吴昌硕暮年画作

诚然,缶庐绘画里篆书功力和线条内质的彰显,也是因时段而有别的。如中壮时期,绘画线条的质感与彼时俊爽的书格相俦匹,表现为清朗渊雅。而其70岁后,人书俱老,画因书老,线条似万岁古藤,点画若高山坠石,与其绘画的雄强浑濛也是一致的,尤其他暮年之画,堪当元气淋漓的秦汉碑碣赏玩。可见,绘画是线条的运动和游戏,也是与造型、色彩、构图的融合。

要言之,高妙的书法线条,是绘画的脊梁。然而,在表现形态上,书法的线条得有精湛特质和鲜明个性,但讲究的是概括、圆健、洗练,宜万法归一;绘画的线条同样如此,但妙在变化、丰赡、灵动,宜化一为万。两者的表现形态迥异,而其本谛 功力、修为,乃至格调、意境、风韵、本心,则是相通的,统一的。

2017年10月5日夜于疁城豆庐

文:韩天衡

编辑制作:王秋童

*文汇独家稿件,转载请注明出处。