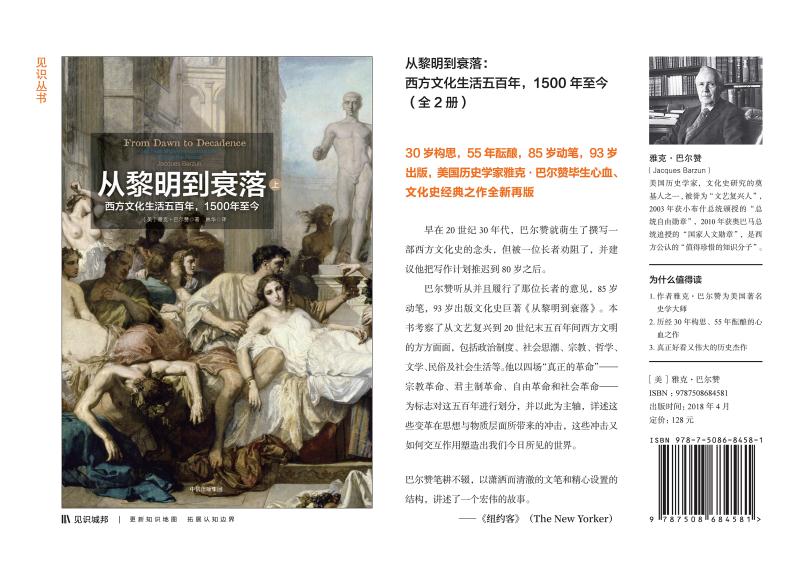

《从黎明到衰落:西方文化生活五百年,1500年至今》

内容简介

作者巴尔赞考察了从文艺复兴到20世纪末期间500年间西方文明的方方面面,包括政治制度、社会思潮、哲学、文学、音乐、美术、科技发明、民俗及社会生活等,包罗万象,涵盖面广,从文艺复兴的根源到说唱音乐,作者均予娓娓叙述,并将自己在漫长的一生中所作的思考融入其中,使这本书内容丰厚并具独特的魅力。全书充满了睿智而理性的论述,渊博而深厚的知识,一册在手,可使人纵览五百年西方文化的宏伟画卷,从中获得丰富的文化滋养。

1785年前后伦敦所见

1715 年岁末发生的一件大事让伦敦人额手称庆:路易十四死了。头年签订的一份冗长的和约结束了无休止的战争,现在主要的发起人已故,冲突一定不会重起。战争共持续了 46 年,中间有 3 次中断,可谓旷日持久。

战事的起因无疑是企图建立王朝的野心,但在双方各自宣示的表面下,它们,包括所有参与者,都怀有同样的目的,即防止查理五世帝国的重现。法国在西班牙、意大利、荷兰和德意志作战固然是为了夺取尽可能多的土地,但也是为了抢在企图染指这四个地方的哈布斯堡王室前面。刚刚摆脱西班牙帝国取得了独立的荷兰人不愿意再次失去独立,被法国兼并,但单枪匹马又与法国的力量悬殊太大,于是组建了一个包括英国、荷兰、勃兰登堡、葡萄牙和萨瓦的大联盟,最终成为反法联盟。是路易十四的行为促成了这个联盟,也因此埋下了后来遍及三个大陆的第一次和第二次世界大战的种子。

签署的和约使他的孙子登上了西班牙国王的宝座,但两国后来却没有联合起来。英国从法国手中抢走了加拿大,并拿走了西班牙的直布罗陀作为战争赔偿,还有一纸向南美输送非洲奴隶的 30 年合同。其他在战争中赢得或丧失的土地大部分都物归原主。对整个欧洲来说,永久性的成果是主权的民族国家和与其相随的“欧洲体制”,或称力量均衡。自此以后的帝国意味着在别的大陆上霸占的土地。

在英法两国,这渴望已久的和平还带来了政府和社会态度的改变。在法国,路易十四的曾孙因年幼无法治国,有 8 年的时间受他的叔祖奥尔良伯爵的监护。摄政王权像英国的王政复辟时代一样,扭转了为宫廷和城镇所厌倦的政策和宗教虔诚的作风。摄政王的第一个举措就是释放巴士底狱的所有囚犯,这既是慈悲的表现,也具有象征意义。

新风气不仅取代了旧风气,还对它进行完全的否定。同时,纵情声色成为一时风气。摄政王在这方面可以说是身体力行。他才华出众,并不疏忽国事,但他生性懒惰放荡,恬不知耻。那个时期公然的伤风败俗使人联想到投石党的时代。路易十四晚期宫廷中的男女是一群伪君子,摄政时期的人则通奸、赌博、酗酒、受贿、巧取豪夺,无所不为。两伙人其实是半斤八两。在这个放纵的时代,发明了在歌剧院举行的假面舞会。这要归功于一个修士,他建议在剧院安装活动地板供狂欢者享受。面具为幽会提供了方便,群体效果瓦解了自制。其他的庆祝活动,比如当摄政王有了新的情妇时所举行的公共表演和宴会,把性放纵变成了时髦,而不仅仅是享乐。人人尽知新宠得到了多少物品和现金的赏赐,连情妇的丈夫也参加或企图参加向摄政王讨赏。即使摄政王的情妇时常轮换,他仍受到各个阶层妇女的喜欢。不过反对者始终存在,只有他们用小品文、短诗和短文来表示愤怒或讽刺。

可能比这更糟糕的是礼仪的退化。摄政王从一个风度优雅的廷臣变成了满口脏话的流氓,开了风气之先。随着礼貌的粗疏,情感也没有了节制;也就是说,情感和起因之间失去了比例。对己对人的尊重、友谊、公平,全都消失了,更暴烈的情感 — 嫉妒、怨恨和报复 —得到淡化。所有的人际关系都是暂时的、微不足道的,这种观点得到普遍接受。只有社会榜样的力量仍然有效。有记录表明一些原本正派的男女一旦被任命到某个职位,也学会了行为不端,以保持与特权集团的一致。

这时候出现了一桩后来前途无量的新事物。有一个行伍出身,名叫卡图什的年轻人是出名大胆的妙手神偷。他被捕后又逃脱,然后发明了犯罪策划者这个行当。他把男女同行组织起来成为犯罪团伙,甚至拉拢有这方面才能和倾向的年轻贵族。在一次晚宴上,一个在赴宴路上遭到抢劫的人认出来宾中就有几个劫犯。卡图什很快成了老百姓的英雄。他善于乔装打扮,在上层社会的人群中也应付自如。他曾率领一个代表团迎接土耳其大使,偷走了他本来要献给宫廷的礼物。当一个犯罪集团在巴黎谋划抢劫那些准备对密西西比计划(321 >)投资的外国人的时候,另一个集团抢劫了从里昂来的载有珍宝的邮车。他栽在一个叛变了的同伙手中,再次被捕。官方动用了 40 个人抓他,而他却几乎再次逃遁。

在对他的审判中,人们感到惊讶的是他的身材居然如此矮小。他先是经受了好几个小时的酷刑都没有认罪,也没有招出同伙们来。但是后来,不知什么原因,他全部招认了,但还是没能逃脱在轮式刑车上被活活撕裂的命运。他的追随者们 — 几百个男男女女和青少年 — 也以同样的方式被处决或者死于刑讯。

伦敦也有一个和卡图什一样的人物,叫乔纳森·怀尔德(菲尔丁和笛福的小说都对他进行过赞颂),这并不奇怪,因为伦敦的警察体制很不发达。然而因为柯尔贝尔的缘故,巴黎的治安应该好得多。那里 40 年后犯罪滋生是因为城市的规模和人口都大大增加,而松懈的礼仪和道德又造成当局执法不严。在巴黎流亡的英国政治家博林布鲁克写信给他的朋友斯威夫特、蒲柏和阿巴思诺特,赞扬“小玩意儿这非凡的科学”。这个词的意思是琐事,但引申意很广,可以指一餐便饭或一次所费不多的娱乐,或丢失的一小笔钱;也可以指一部昙花一现的作品,或男女的一次交欢。博林布鲁克的意思是应轻松对待生活,充分享受每一件小事。

在家门口,1715 年的伦敦人担心由法国人和苏格兰人组成的大军可能会入侵英格兰。20 年前,查理二世的兄弟詹姆士二世被推翻,现在他的支持者们正在策划卷土重来。英国人把推翻詹姆士二世的行动叫作光荣(也叫不流血的)革命。这是历史上又一个不恰当的名称。那次王位的易手是政变造成的。一小群政客把荷兰的第一执政,奥伦治的威廉,迎为国王,他的妻子玛丽是詹姆士二世的女儿。

这样做不是为了对政府进行改变,而是为了防止改变。詹姆士二世采取了一些行动以图恢复天主教,还有一些迹象表示他企图摆脱议会。奇怪的是,他为此目的采取的第一个行动是颁布了一项宽容所有宗教的法律。因此,这场“革命”其实是反动的,它没有提出新的思想,只在旧的框架内更换了人员;它也并非完全没有流血。自然不应过于迂腐,把詹姆士流鼻血的事当作重要根据,但是威廉在爱尔兰同斯图亚特王室的部队 — 爱尔兰人和法国人 — 作过战。他的士兵在那里进行的严酷镇压不亚于克伦威尔的残暴。后来,在那个悲惨的岛上,奥伦治派成了所有支持英格兰利益的人的代名词。

1715 年,英国复辟王政的企图经过两次冲突都失败了。

8 年前,英格兰和苏格兰结成了联盟,尽管苏格兰的部族同法国的关系源远流长,但它们没有起来支持詹姆士。然而,英格兰人还是觉得这个新联盟不太牢靠。事实上,“1715 年”后面接着的是爆发了战事的“1745年”。

其间,人们一直在为天主教在国内外造成的威胁而担心。虽然英格兰的天主教徒寥寥无几,但新教徒又分为圣公会教徒和不顺从国教的新教徒两个团体,它们至今仍代表不同的社会阵营。新教徒虽可以存在,但受到诸多限制。所以每一个问题都有宗教政治的色彩,甚至被这种政治毒化。1715 年前不久,才华横溢的新闻人笛福写了《消灭不同教派的捷径》一文,建议把新教徒全部赶走。这下他犯了双方的众怒,新教徒没能看出他的嘲讽之意。他以煽动诽谤罪受到审判,收监,三次戴上颈手枷示众。但他在狱中写的《立枷颂》澄清了他的立场。在他公开受辱的时候,伦敦的百姓为他的健康干杯,向他投掷鲜花。

科学的进步经常依靠工具为基础,无论是现成的还是研究者专门设计的。反之,工程师对可适用的理论加以利用,有时同另外的技术人员,即建造者,并肩工作。在 17 世纪之初土木工程重生的时期,这种联系甚为明显。牛顿提出的万有引力说激起了人们更精确地测量地球的愿望。在这种愿望的促使下,一位法国军事工程师马莱以显微镜式的精确和高度的热情,有史以来第一次就现有的测绘、衡量和建造的工具 — 各式各样的尺子、罗盘、分度规、比例尺、角尺和平尺、测绘所用的销钉、标尺和测链、千分尺、测径规、缩放仪 — 和其他的“物理仪器”提出了有图解的论述。这些工具的发展说明了当时著名的,有些至今犹存的道路、运河、桥梁、水库、水渠和港口防御工事是如何建造起来的。除此以外,战争和备战工作也通过研究和修建碉堡增加了人的知识。争霸的关键战斗经常是围城之役。在处于地区要隘的城镇周围建造的碉堡都是工程科学和巴洛克式的复杂艺术结合产生的巨型作品。它们包括壕沟、护墙、堡垒、瞭望塔、走廊、胸墙和水渠。

设计以几何为主,直角和横坡交替使用是为了加大接近和攻入的难度,并减少迎面炮火的威力。那时的大炮所发射的还不是装有火药的炮弹,平射打不透土筑的工事。围城主要用迫击炮和曲射炮,把石块或铁球射过护墙,只能在落地的那一块造成破坏。攻破堡垒的最好办法是破坏“工事”,每当条件允许,总是采用这样的办法。