古代文学中,不同的意象往往有不同的意味。陶渊明的“桃花源”、马少游的“款段马”每每凝结为与世隔绝、澹然自足的象征,而李斯的“上蔡犬”、陆机的“华亭鹤”,则往往表示对往昔生活的追念,当然也包括了对当前宦海人事的悔恨与否定。这些意象,一经创造或一自出现,便浓缩为一种符号,镶嵌在士大夫的文字系统与精神世界之中。这类符号或意象大多见于唐以前,在迁衍、累积中,化而为一种人人共享的文学资源,类似于拉丁文学史中所谓的“公共财富”。但是,这种“公共财富”,唐以后绝非没有。李德裕的“平泉木石”即是一例。比较耐人寻味的是,这一意象的文学意味在流衍变化之中,似乎竟兼具了“桃花源”“款段马”“上蔡犬”“华亭鹤”种种意象的精神。不得不说,在唐宋时期新诞生的经典意象之中,“平泉木石”是相当有代表性的一个。

李德裕画像

**李德裕的“平泉庄”

论名气,李德裕的平泉庄,堪居石崇的金谷园、裴度的绿野堂之列。据现存文献,李德裕一生为平泉庄作的诗多达80多首。但验之李德裕的生平,他住在平泉庄的时间却又少之又少。正是因为这一点,平泉庄成为了李德裕在宦海之中一再言及的堂皇而又敻远、宁静的“世外之地”,凝结成他生命中一种独特的存在,进而凝结为古典诗文中一种独特的意象。

李德裕的平泉山庄,筹建于长庆、宝历之际,那时他正在浙西观察使任上。其集中有一首诗题作《近于伊川卜居,将命者画图而至,欣然有感,聊赋此诗,兼寄上浙东元相公大夫,使求青田胎化鹤》,自注“乙巳岁作”,亦即宝历元年(825年)。诗云:

寄世知婴缴,辞荣类触藩。欲追绵上隐,况近子平村。邑有桐乡爱,山余黍谷暄。既非逃相地,乃是故侯园。野竹多微径,岩泉岂一源。映池芳树密,傍涧古藤繁。邛杖堪扶老,黄牛已服辕。只应将唳鹤,幽谷共翩翩。(李德裕《会昌一品集》别集卷九,中华书局1985年版,236页)

傅璇琮先生指出,这一园庄即是后来的“平泉山庄”(傅璇琮《李德裕年谱》,中华书局2013年版,136页)。结尾“只应将唳鹤,幽谷共翩翩”则照应题目中的“兼寄上浙东元相公大夫,使求青田胎化鹤”。“浙东元相公大夫”是时任浙东观察使的元稹。看上去,这首诗所描述的内容非常详尽,似乎是李德裕的亲眼所见,然而平泉庄建在洛阳,他本人仍在浙西观察使的任上。这只是他想象中的建成后的平泉庄的样子。从题目“将命者画图而至”几个字看来,他大约是对着“规划图”来发挥诗情的。假如的确是这样,那么,在筹建伊始,平泉庄就更像是一个瞭望中的庄园,充当了宦海生涯中某种遥远的寄托。

据刚才征引的这首诗,李德裕正拟为他的平泉庄添置白鹤,让平泉庄富于野性。其实,李德裕为他的平泉庄所筹划的,远远不止是白鹤。其《平泉山居诫子孙记》云:

经始平泉,追先志也。吾随侍先太师忠懿公在外十四年,上会稽,探禹穴,历楚泽,登巫山,游沅湘,望衡岳。忠懿公每维舟清眺,意有所感,必凄然遐想,属目伊川。尝赋诗曰:“龙门南去是伊原,草树人烟目所存。正是北州梨枣熟,梦魂秋日到郊园。”吾心感是诗,有退居伊、洛之志。前守金陵,于龙门之西得乔处士,隐沦空谷。处士天宝末避地远游,近废为荒榛。首阳孤岑,尚有薇蕨;山阳旧径,惟余竹林。吾乃翦荆莽,驱狐狸,始立班生之庐,渐成应叟之宅。又得江南珍木奇石,列于庭除。平生素怀,于此足矣!

吾尝以为出处者,贵得其道;进退者,贵不失时。古来贤达,多有遗恨。至于玄祖潜身于柱史,柳惠养德于士师。汉代邴曼容官不过六百石,终无辱殆,邈难及矣。越蠡泛五湖以肥遁,留侯托黄老以辞世,亦其次焉。范雎感蔡泽一言,超然高谢;邓禹见功臣多败,委远名势,又其次也。矧吾者,于葵无卫足之智,处雁有不鸣之患,虽有泉石,杳无归期。(《会昌一品集》别集卷九,231页)

对李德裕而言,平泉庄的筹建虽然是为了“追先志”,但在他自己,首先是关乎出处的问题,所谓“出处者,贵得其道;进退者,贵不失时”。老子、柳下惠、邴曼容、范蠡、张良、范雎、邓禹都是他所希慕的对象。这个平泉庄无疑承载着隐居一隅、不与人事的企盼。为此,他当然要全力经营这个山庄,“得江南珍木奇石,列于庭除”。

江南的“珍木奇石”,在李德裕的那个时代,得到了文人士大夫的爱赏。尽管比不上宋以后文人的精致,但这一风气正滥觞于唐代的李德裕们——包括李德裕的政治对手牛僧孺。在《平泉山居草木记》中,李德裕以自得而恣肆的笔墨罗列了这些“珍木奇石”(《会昌一品集》别集卷九,232页)从行文来看,除了长庆、宝历之际初建平泉庄而外,“己未”(839年)、“庚申”(840年)等年份,他都不断地罗致海内的珍木奇石。这些木、石,广泛来自于天台山、嵇山、剡溪、天目山、钟山、曲房、金陵、茆山、宜春、蓝田、茅山、日观、震泽、巫岭、罗浮、桂水、严湍、庐阜、漏泽、番禺、宛陵、会稽、桂林、八公山、巫峡、严湍、琅邪台等地。听起来有点讽刺,平泉木石是理想中的偃仰啸歌之地,但却出奇的奢侈乃至奢靡。以唐代的交通运输水平而言,这将是何等巨大、持久的一个工程。

然而,出乎一般人意料的是,李德裕在此居住的时间实在太少。大和八年(834年)十月,李德裕罢相。这时,距离宝历元年(825年)已经十年,而他还从未去过平泉山庄。开成元年(836年),他到洛阳任太子宾客,才得以与平泉山庄的一木、一石朝夕相伴。时间回到大和九年(835年),李德裕被贬为袁州长史。他作了大量的追忆平泉山居的诗篇。有的研究者据相关线索,推出大和八年李德裕罢相之后,曾道经平泉山庄小住。(参见黄晓、刘珊珊《唐代李德裕平泉山居研究》,贾珺《建筑史》第30辑,清华大学出版社2012年版,80页)依大和九年的追忆诗来看,这种可能性是巨大的。不论如何,这种追忆使他在次年(836年)以太子宾客重回洛阳时多了一份欣慰:他终于得以沉酣于自己多年前经营的庄园。现在,不再是瞭望,也不再是追忆,而是伸手可触。这一年李德裕五十岁。

正像前文已经提到的,此后的839年、840年,他又两度大规模地增置了来自名山胜水的“珍木奇石”。这是因为他仅仅在太子宾客任上几个月之后,就第三次出任浙西观察使,旋即又改任淮南节度使。也许是因为开成元年在平泉山庄居住了几个月的那种真实体验让他难以忘怀,这一段时间他足足写了50多首追忆平泉山居的诗。

这种追忆会成为他的“羁绊”吗?会停止他宦海的脚步吗?并非如此。开成五年(840年),文宗崩。秋季,他奉诏入朝拜相。途中,他在平泉山庄稍作逗留,便匆匆投身于宰相之业。一直到他亡故的850年,十年之中,他没有留下一点关于平泉庄的文字。惟其如此,才凸显了他曾经一度念念不忘“平泉木石”的意义,以及潜藏这一意义之后的苍凉的气息。在某种意义上,李德裕早就意识到他所珍爱的那些东西,很容易被现实所掠夺。

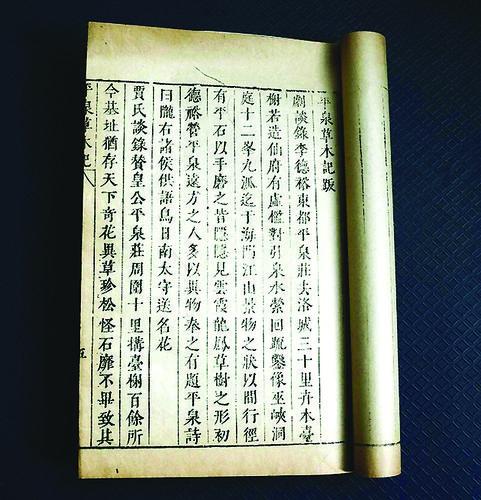

《平泉山居草木记》及《平泉山居草木记跋》影印本。

**“平泉”意象的凝结:李德裕的遥望、追忆与书写

说来有些讽刺,但一想又在情理之中:李德裕为平泉庄所作的80多首诗,竟然没有多少是身在山庄时所写,绝大部分来自客宦他乡时的“追忆”。李德裕换着花样地诉说平泉庄:“山居”“林居”“郊居”“别业”“别墅”。他更换着花样地诉说思念:“怀”“忆”“思”“想望”。它们又交错形成各种不同的组合。不用说,李德裕意识到自己在重复着某个题材,因而他小心翼翼地回避重复,尽可能在有限的、重叠的书写之中,作出看似不经意的改变,尽管这种改变仅仅是字面上的。这从题目便可以看出,《夏晚有怀平泉林居》《闲眺忆龙门山居》《怀山居邀松阳子同作》《近腊对雪有怀林居》《思山居》《春暮思平泉杂咏》《思平泉树石杂咏》《重忆山居》《早春至言禅公法堂忆平泉别业》《峡山亭月夜独宿有怀伊川别墅》《首夏清景想望山居》《思在山居日》《怀伊川郊居》《晨起见雪忆山居》,等等。

同样有些讽刺的是,李德裕在创作第一首追忆平泉山居的诗歌时,他尚不曾在那里住过。大和六年(832年)李德裕回到京中任兵部尚书,次年,李德裕第一次拜相。相位,通常总是关联着权力或事功,然而它同时也关联着种种紧张或风险,特别是在晚唐的政治氛围里。大和八年(834年),亦即拜相的第二年,他突然作了一首题叫《忆平泉山居赠沈吏部》的诗:

昔闻羊叔子,茅屋在东渠。岂不念归路,徘徊畏简书。乃知轩冕客,自与田园疏。殁世有遗恨,精诚何所如。嗟予寡时用,夙志在林闾。虽抱山水癖,敢希仁智居。清泉绕舍下,修竹荫庭除。幽径松盖密,小池莲叶初。从来有好鸟,近复跃鲦鱼。少室映川陆,鸣皋对蓬庐。张何旧寮寀,相勉在悬舆。常恐似伯玉,瞻前惭魏舒。(《会昌一品集》别集卷九,236页)

从“岂不念归路,徘徊畏简书。乃知轩冕客,自与田园疏”两联看,他在相位上不免战战兢兢,因而追忆起了远在洛阳郊外的平泉山居。正像上文说的,在写这首诗的时候,他还没有踏入过这座已经营建了10来年的庄园。这就更有意味了:也许对李德裕而言,平泉庄最大的功用并不是用来居住,而是用来遥望,用来想象,用来“追忆”,用来作宦海风波中的一叶扁舟、一角幽亭,不管他自己有没有意识到这一点。

是以我们倘若去检阅他的这些诗歌,便会发现他愈是在政治的漩涡中挣扎,愈是追忆那远在一方的平泉庄。大和九年(835年),他贬为袁州长史是如此;开成元年(836年),出任滁州刺史、第三次出任浙西观察使时是如此;开成二年(837年),任淮南节度使时是如此;开成五年(840年),奉诏入朝时还是如此。但奇怪的是,不论在什么时候,将平泉庄与政治仕途放在他面前供他选择时,他却总是毫不犹豫地选择了后者。开成初年,他一再追忆平泉庄,情见乎词。开成五年(840年),武宗初立,他奉诏从南方北还,刻意留宿平泉庄,却匆匆而去。《唐语林》这样记载道:“李德裕自金陵追入朝,切欲大用,虑为人所先,且欲急行,至平泉别墅,一夕秉烛周游,不暇久留。”(王谠《唐语林》卷七,上海古典文学出版社1957年版,232页)这段记载也许不免有点戏剧化,但显得很真实。毫无疑问,“一夕秉烛周游”向我们展示了李德裕对故园的痴迷。可是,“虑为人所先,且欲急行”,又显现出他心目中别有更具分量的东西;果然,他入京之后,即得以拜相。

不论从哪个意义上讲,李德裕是一个极具慧根之人。他对于生命中的种种镜花水月有着极深切的体会,然而却又无法割舍权力或事功的诱惑。当大中二年(848年),他被贬至潮州这个极遥远的南方时,他书写了一生中已然反复书写的主题。《旧唐书》本传是这样说的:“初贬潮州,虽苍黄颠沛之中,犹留心著述,杂序数十篇,号曰《穷愁志》。”(刘昫等《旧唐书》卷一百七十四,中华书局1975年版,4528页)还摘录了其中的那篇《论冥数》:

仲尼罕言命,不语神,非谓无也,欲人严三纲之道,奉五常之教,修天爵而致人爵,不欲信富贵于天命,委福禄于冥数。昔卫卜协于沙丘,为谥已久;秦塞属于临洮,名子不悟。朝歌未灭,而国流丹乌;白帝尚在,而汉断素蛇。皆兆发于先而符应于后,不可以智测也。周、孔与天地合德,与神明合契,将来之数,无所遁情。而狼跋于周,凤衰于楚,岂亲戚之义,不可去也,人伦之教,不可废也。条侯之贵,邓通之富,死于兵革可也,死于女室可也,唯不宜以馁终,此又不可以理得也。命偶时来,盗有名器者,谓祸福出于胸怀,荣枯生于口吻,沛然而安,溘然而笑,曾不知黄雀游于茂树,而挟弹者在其后也。(同上)

李德裕对“平泉木石”的一再书写都只是在给这段文字作注脚:他知道“冥数”的无可逃避。平泉木石的意蕴亦因此而丰厚起来,凝结为可以穿越时代而不渝的意象。

然而,他终究没有守护在平泉庄之中,而是在政治漩涡中南辕北辙、渐行渐远。金代诗人田特秀《成趣园诗》用这样一句来诠释:“君不见,平泉树石名九州,主人万里著穷愁。”(《全金诗》第二册,南开大学出版社1995年版,372页)相形之下,李德裕声称自己“我有爱山心,如饥复如渴;出谷一年余,常疑十年别”(《会昌一品集》别集卷九,237页)终究只是言辞。他只是一再地遥望与追忆。从而,平泉木石恰似菲茨杰拉德《了不起的盖茨比》里的那缕绿光,仿佛触手可及,却又远在天边。它是李德裕精神世界的终极之所。

平泉山居遗址,已成为“洛阳八景”之一。

**奢与妄:“平泉木石”的另一重意蕴

千不该万不该的是,李德裕在《平泉山居诫子孙记》中还说了这样一段话:

留此林居,贻厥后代。鬻吾平泉者,非吾子孙也;以平泉一树一石与人者,非佳士也。吾百年后,为权势所夺,则以先人之命泣而告之,此吾志也……唯岸为谷、谷为陵,然后已焉,可也。(《会昌一品集》别集卷九,231页)

本来,这虽然似乎自私了点,但很大程度上不过是一种文学化的表达,寄寓着李德裕个人对平泉木石的珍爱。但是,乱世之中,子孙为了保留平泉木石,却引发了他人的一桩杀身之祸。《旧五代史》记载:

洎巢蔡之乱,洛都灰烬。全义披榛而创都邑。李氏花木多为都下移掘,樵人鬻卖,园亭扫地矣。有醒酒石,德裕醉即踞之,最保惜者。光化初,中使有监全义军得此石,置于家园。敬义知之,泣谓全义曰:“平泉别业,吾祖戒约甚严,子孙不肖,动违先旨。”因托全义请石于监军。他日宴会,全义谓监军曰:“李员外泣告,言内侍得卫公醒酒石,其祖戒堪哀,内侍能回遗否?”监军忿然厉声曰:“黄巢败后,谁家园池完复,岂独平泉有石哉?”全义始受黄巢伪命,以为诟己,大怒曰:“吾今为唐臣,非巢贼也。”即署奏笞毙之。(《旧五代史》卷六十,中华书局1976年版,806-807页)

李德裕之孙李敬义央求张全义为平泉木石向某“监军”求情,就是打着“祖戒”的名义。某监军答以“黄巢败后,谁家园池完复,岂独平泉有石哉”,撇开其侵人财物的丑陋嘴脸,倒也有几分“歪理”。监军因此而被“笞毙”,虽说事出有因,乃是刺痛了有着“从贼史”的张全义的敏感内心,但到底是由平泉木石引发的。这就使得李德裕当初的那一纸诫约显得格外扎眼。

事实上,李德裕多次在江南一带为官,每次游宦江南,都会罗致各种树石。当李德裕权倾朝野之时,海内官员又往往进献各类珍木奇石。这就有了一丝奢靡的气息。唐代康軿《剧谈录》卷下“李相国宅”条云:“初,德裕之营平泉也,远方之人多以土产异物奉之,故数年之间无物不有。时文人有题平泉诗者:‘陇右诸侯供鸟语,日南太守送花钱。’威势之使人也。”(傅璇琮《李德裕年谱》引,258页)讽刺的意味非常明显。唐代的水运虽然已极可观,但“耗九存一”,即使用来运米,国库的耗费也“至可惊人”,安史之乱后,漕运尤其艰难。(参见岑仲勉《隋唐之漕运》,《隋唐史》,商务印书馆2015年版,135-136页)可以这样说,一旦进入水运系统,不论所运何物,本质上都变成了奢侈品。武则天时,“采木江岭,所费万亿”,李德裕生当安史乱后,广罗珍木奇石花费的代价可想而知。

但这些珍奇的平泉木石终究难逃兵燹,亦难逃流落的命运。正像奉诚园被用来“象征世间财富和荣耀都是昙花一现的”(杨晓山《私人领域的变形:唐宋诗歌中的园林与玩好》,文韬译,江苏人民出版社2009年版,14页)一样,李德裕的平泉庄也被后人作此评价。宋人的笔记,像《唐语林》《贾氏谈录》《云麓漫钞》都记载了平泉木石的命运。花木只剩下雁翅桧、珠子柏、莲房玉蕊等等,而怪石则多为有力者攫取而去。像园内的礼星石、狮子石被陶学士徙置到自己的梁园别墅里。讽刺的是,这些石头上据说都刻有“有道”二字。杜绾《云林石谱》云:“平泉石出自关中,产水中。李德裕每获一奇,皆镌‘有道’二字。顷年,余于颍昌杜钦益家赏一石,双峰高下……扣之有声,尚是平泉庄故物也。”(杜绾等《云林石谱》,上海书店出版社2015年版,9页)这样,平泉木石世代为李家所有便成为了一个妄念。苏轼在他的《雪浪石》一诗中这样写道:

洛阳泉石今谁主?莫学痴人李与牛。(冯应榴《苏轼诗集合注》,上海古籍出版社2001年版,1888页)

而清人孙岳颁亦在《明孙克弘摹米氏研山图》中说道:

余既为题其卷后,而手摹米氏研山图及元章易宅事于左方,合为一帙,以见古人雅好之同。若僧孺、德裕辈所聚洛阳泉石,一朝失势,遂成瓦砾,无复后人仰止之思,则几于悖矣。(孙岳颁《佩文斋书画谱》卷八十七,清文渊阁四库全书本)

毫无疑问,平泉木石成了过眼云烟,李德裕的执念只堪嘲笑。

平泉木石代表了“奢靡”与“痴妄”。李德裕正是“牛李党争”的关键人物,在他之后,唐王朝恰如昏昏落日,走向黑夜。考虑到这个事实,宋以后士人的道德批判似乎显得有理有据。而李德裕的一生之中,对表征了奢与妄的平泉木石一再地进行追忆、书写,则不妨说,显露了人性深处追怀自然丘壑的欲望——尽管这一自然丘壑是人造的,极其奢侈。

**结语

萨莫瓦约曾试图以“追忆”的思路总体介绍互文性的各种特征:“互文性又何尝不是对文学本身的追忆呢?在忧郁的回味之中,文学顾影自怜,无论是否定式的还是玩味式的重复,只要创造是出于对前者的超越,就是对文学本身的憧憬。”(萨莫瓦约《互文性研究》,邵炜译,天津人民出版社2002年版,2页)不知道有多少人能够赞同他对互文性与文学的这种解读。但是,在我们所见识过的文学现象里,说“追忆”是最具有文学意味的行为之一,必将获得很多人的共鸣。如果追忆基于同一对象反复出现,那么这些追忆彼此之间将构成“互文”,编织在追忆者的一生里。而且,每一次追忆又与他的“当下”相连,在共时的维度里彼此照映或彼此隔离。平泉木石便在李德裕的不断“追忆”之中形成互文。

正如前文所说,不论从哪个意义上讲,李德裕是一个极具慧根之人,他对于生命中的种种镜花水月有着极深切的体会;这种体会在他晚年写《论冥数》的时候达到了顶点。因此,平泉木石在他生命中扮演的地位就值得格外注意。有必要再次指出,他第一次追忆平泉木石的时候,他还不曾在平泉庄里居住过,而且,终其一生,他很少住在那里。他的爱是如此深沉,为了宦海仕途,他却又情愿牺牲自己对平泉木石的真正占有。这透露了一些极有启发性的信息。最终,平泉庄与其说是一个居住之所,毋宁说是一个眺望、追忆之所,是李德裕宦海生涯中的精神寄托,但在人事变迁之中,它却代表了“奢”与“妄”。不论是李德裕自己的生平出处,还是平泉木石的成与坏、残破与流离,似乎都变作了一种矛盾、讽刺的存在。

这折射了生命、欲望与意义的纠缠。李德裕不是个案。

作者:潘静如(中国社科院文学研究所助理研究员)

编辑:于颖

责任编辑:李纯一

*文汇独家稿件,转载请注明出处。