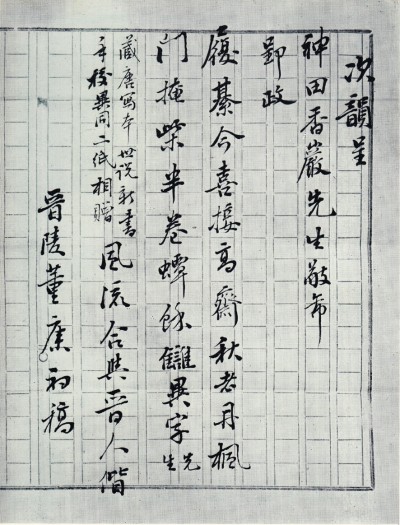

▲董康酬神田香岩诗(取自神田喜一郎:《敦煌學五十年》,二玄社,1960)

【导读】伯希和于1908年获得藏经洞文物后,便返回安南河内;复于1909年5月动身来华,随身携带部分敦煌文献,并于一个多月后抵达北平。该年9月,时任清廷刑官的王式通、董康便已侦得此讯,并经由时任直隶总督兼北洋大臣端方的美籍幕僚福开森,得以接触伯氏,披览并拍摄部分敦煌写本。为集结同好募款集资,委伯氏返回巴黎后将所有敦煌文献制成珂罗版,寄返中国,交由董氏诵芬室印行。董氏力邀罗振玉参与其中,促成罗氏私访伯氏、撰成《敦煌石室书目及发见之原始》一文并由诵芬室印制,分发海内。

《书舶庸谭》的作者董康[1869—1948,有关董康生年,通说是1867年。然而据《清代朱卷集成》所收董氏应举文书中载“同治己巳(1869)三月二十二日吉时生”,生年应为1869年。参见孔颖:《晚清中央政府の法制官董康の日本監獄視察について》,《或問》第18號,2010年,第39页。至于他的卒年,一般认为是1947年。然而据北京市档案馆藏“北平市警察局档案”J184-002-04391号档案,1948年5月4日义字64号第二分驻所“呈为地院会同检验董康因病身死由”可知,其卒年为1948年。转引自陈新宇:《寻找法律史上的失踪者》,广西师范大学出版社,2015年,第33页注1],字授经,号诵芬室主人,江苏武进(今常州)人。进士出身,雅好藏书,专精版本目录之学,以法学、文史之才名重当时。

董氏自清季(1902)受命东渡,考察日本司法刑律以来,此后蹈海赴日凡“廿余次”(董康著,王君南整理:《董康东游日记》,河北教育出版社,2001年,第276页),虽然动因各有不同(如衔命公干、潜逃避难、应邀讲学等),但交游、访书为历次出行所未曾缺者。他由此不仅结交日本汉学重镇如内藤湖南、狩野直喜,法学名流如松冈义正等,还与古籍珂罗版制作“海东第一名手”小林忠等过从甚密,自称“文字因缘固有胜于骨肉亲知万万者”。(《董康东游日记》,第2页)董氏于1926年12月30日至1927年5月1日避孙传芳通缉之祸,1933年11月8日至1934年1月22日受邀讲学,1935年4月23日至5月18日应邀出席孔子圣堂落成式,1936年8月19日至9月15日携眷避暑,先后四次赴日,分别见载于董氏《书舶庸谭》卷1—4、卷5—7、卷8、卷9,个中细节颇称详备。至于董氏于1906年4月至12月赴日考察狱政、1911年至1913年因辛亥革命东渡避难等经历,亦有见载于日人日记、回忆录者。(如神田喜一郎的回忆及其所引祖父神田香岩日记,参见氏著《敦煌學五十年》,二玄社,1960年,第157—162页)

▲《燕麈》第2卷第12号、罗振玉《敦煌石室书目及发见之原始》书影(取自神田喜一郎:《敦煌學五十年》,二玄社,1960)

因董氏文、法兼擅,文史学界与法学等界致力于勾稽董氏生平业绩者,不乏其例。笔者拟立足于《书舶庸谭》,抽绎董氏与彼时日本学界之交往断片若干,聊作发挥,藉此展现两国学术互动之侧面。唯需说明者,《书舶庸谭》传世者有四卷、九卷之别,前者有1928(戊辰)年董氏自刻本、1930(庚午)年大东书局印本,后者有1939(己卯)年诵芬室重校定本、1940(庚辰)年重印本。自20世纪90年代以降,该书整理本凡三,四卷本有傅杰据戊辰本所作点校(辽宁教育出版社,1998年),九卷本则先后有王君南以己卯本为底本所校《董康东游日记》(河北教育出版社,2001年)、朱慧以庚辰本为底本所作整理(中华书局,2013年)。下文即以此三书为主要文献依据,除非必要,行文出注以王君南本为准。

(一)

陈寅恪先生曾云:“一时代之学术,必有其新材料与新问题。取用此材料,以研求问题,则为此时代学术之新潮流。治学之士,得预于此潮流者,谓之预流(借用佛教初果之名)。其未得预者,谓之未入流。此古今学术史之通义,非彼闭门造车之徒,所能同喻者也。”(陈寅恪:《陈垣敦煌劫余录序》,氏著:《金明馆丛稿二编》,三联书店,2001年,第266页)清季以降,中国古文献之重大发现者凡四,敦煌藏经洞文献居其一。学界得预此流,虽有赖外人如伯希和等之力,但董康作为情报搜集、发布者,实在功不可没。

伯希和于1908年获得藏经洞文物后,便返回安南河内;复于1909年5月动身来华,随身携带部分敦煌文献,并于一个多月后抵达北平。该年9月,时任清廷刑官的王式通(大理寺推丞、学部谘议官兼度支部清理财政处谘议官)、董康(时任刑部主事)便已侦得此讯,并经由时任直隶总督兼北洋大臣端方的美籍幕僚福开森,得以接触伯氏,披览并拍摄部分敦煌写本。为集结同好募款集资,委伯氏返回巴黎后将所有敦煌文献制成珂罗版,寄返中国,交由董氏诵芬室印行。董氏力邀罗振玉参与其中,促成罗氏私访伯氏、撰成《敦煌石室书目及发见之原始》一文并由诵芬室印制,分发海内,复于10月4日齐集京内同好公宴伯氏,再商印制法藏敦煌文献之议。[详见王冀青:《清宣统元年(1909)北京学界公宴伯希和事件再探讨》,《敦煌学辑刊》2014年第2期,第130-142页。通说咸以公宴时间为9月4日,王氏以最近发现的1909年10月5日恽毓鼎致沈曾植信为线索,力证通说之非,重定其时为10月4日]此次公宴,日本书商田中庆太郎厕身席间,并执笔撰写《敦煌石室中の典籍》一文(载《燕麈》第2卷第12号,1909年11月1日,该杂志的受众是客居北京的日本人)。罗氏、田中氏之文和罗氏此后旋即撰成的《莫高窟石室秘录》以及部分写本照片,先后传至日本西京。《朝日新闻》于同年11月12日发表《敦煌石室の發見物》,于11月24—27日连载内藤湖南署名的《敦煌發掘の古書》。京都大学史学研究会于11月28—29日藉冈崎府立图书馆展出300余帧写本照片,并由小川琢治、内藤氏、富冈谦藏、滨田耕作、羽田亨、狩野直喜、桑原骘藏等中国学教授先后发表演讲,日本敦煌学研究由此发轫。(神田喜一郎:《敦煌学五十年》,第8—20页)

此后日本学人先后赴华、赴欧,亲阅写本,如内藤湖南于1924—1925年航欧,分访巴黎、伦敦,携回摄影照片或手录释文,成为此后相关研究之凭借。此点在《书舶庸谭》中亦有反映,如卷一上“(1927年)1月2日”条载:“湖南复出敦煌遗书影片,约二百余种。中有余未寓目者,恳以每日借携回寓校录,得其首肯,并赠余《华甲寿言》《航欧集》各一册。”(《董康东游日记》,第3页)此后,内藤氏分别于1月3日、1月10日、4月6日、4月13日先后出借敦煌文献影片若干,董氏先后抄录并题识《刘子新编》《王绩集》《金光明经》《文选》(隋、唐各有写本残卷)、《尔雅》《明妃曲》《治道集》《御制孝经赞》《(神龙)散颁刑部格》《唐律·职制、户婚、厩库》《尚书大传》《古文尚书》《道德经》《礼记大传》《庄子外篇》《舜子至孝文》《新修本草》《珠英集》《二十四孝押座文》等卷。

需略加说明者,有关《散颁刑部格》纪事,《书舶庸谭》四卷本与九卷本所记有别,前者仅叙残卷样态(四叶、九十一行、凡十□条),并概言“大率补律所未备”、“颇多与《唐律》互证”,并断言“若得《唐书》逐节为之疏证,此亦考唐代制度不可少之书,并可见明清诉讼手续之沿革也”(董康著,傅杰校点:《书舶庸谭》,辽宁教育出版社,1998年,第19页);而九卷本则过录残卷全文,并逐节与《唐律》互较,以明律、格关系(《董康东游日记》,第26—36页)。除此之外,董氏研究此卷之成果刊布,杂稽文献,可得如下经纬:

《书舶庸谭》卷六(1933年12月)“12日”条:仁井田来,借所校《神龙散颁刑部格》去,拟刊入杂志;

同书同卷“30日”条:仁井田博士来校正前所录神龙《散颁刑部格》之讹误;(以上见《董康东游日记》,第240、263页)

1934年2月,《法學協會雜誌》第52卷第2號刊登仁井田陞《唐令の復舊について——附:董康氏の敦煌発見散頒刑部格研究》一文,发表董氏有关此格的详细见解及此格全文;(仁井田陞:《補訂中国法制史研究·法と慣習 法と道德》,東京大學出版會,1991年,第303页[補1])

1938年,《司法公报》第九、十期刊登董氏《残本龙朔散颁格与唐律之对照》(以下简称《对照》);翌年4月,此文经泷川政次郎日译,刊于《法學新報》第49卷第4號。(瀧川政次郎:《支那法制史研究》,有斐閣,1940年,第465—490页)

现比勘《对照》与九卷本卷一下“(1月)21日”条纪事,除略去抄录此卷缘由外,二者基本一致。即便龙朔与神龙相去10余年,董氏行文亦征引史籍称该格于“神龙元年上”(《对照》文亦同),但九卷本纪事一仍该文标题之误,称“录唐龙朔《散颁刑部格》一卷”(《董康东游日记》,第26页),可见重编九卷本时将《对照》文全文编入,未予校改。

▲内藤湖南欧洲调查用董康目录《散颁刑部格卷》(左)和《唐律》所在页(目录影印件都取自玄幸子、高田時雄編著:《內藤湖南敦煌遺書調查記錄》,関西大学出版部,2005年)

一如前述,内藤氏旅欧所得,于20世纪前半期敦煌文献研究,意义颇大,就法制文献而论,亦不限于《散颁格》一项。唯此行亦多得益于董氏。董氏先于内藤氏出访欧陆,1922—1923年寻访本国故物于伦敦、巴黎,撰成《目录》一种,与内藤氏分享。如内藤氏哲嗣内藤乾吉回忆道:

家父于大正十三年渡欧之际,携董康氏《敦煌莫高窟藏书目录》写本而行,以为阅览敦煌本之参考。此为董氏于巴黎、伦敦阅览敦煌本之目录,分巴黎图书馆藏本、伯理和编修藏本、英博物馆藏本三部,于其所谓伯理和编修藏本中,有如下记载:

三六〇八 唐律(唐写本)

存祭祀及有事于园陵条以下及户婚律第四至同姓为婚条止……(译自内藤乾吉:《中國法制史考證》,有斐閣,1963年,第215页注2)

现核之以内藤湖南《欧洲调查用“董康目录”抄录原稿》影印件,可知引文中“敦煌莫高窟藏書目录”之“目”字、“同姓为婚条止”之“止”字为衍文。(玄幸子、高田時雄編著:《內藤湖南敦煌遺書調查記錄》,関西大学出版部2005年,第367页)又据王君南所编索引可知,九卷本《书舶庸谭》语涉《敦煌书录》者凡三,后两条纪事分别载卷一下(1月)21日条:

是日,寄玉娟信并附近编《敦煌书录》。

同卷(1月)23日条:

寄玉娟、云岑函,并附新编《敦煌书录》。(以上两条分别引自《董康东游日记》,第26、37页)

董氏于三天内两次寄送所谓“敦煌书录”回国,内容所异者何?四卷本《书舶庸谭》卷一(1月)22日条载:

录《散颁刑部格卷》毕。(董康著,傅杰校点:《书舶庸谭》,第19页)

此句为九卷本所删,而藉此可知,21日始录《刑部格》,22日录毕,23日寄出。又,董氏曾言:“曩客法京巴黎,见藏书目,有是格残本,列三零九八,为法儒伯里和于前清光绪季年,于役陇西,发见于莫高窟石室中,舶载而西者,索阅不得,殊形觖望。”(董康:《残本龙朔散颁刑部格与唐律之对照》,瀧川政次郎:《支那法制史研究》,第465页)董氏曩客巴黎,未见是格原卷,因此内藤氏所持《欧洲调查用“董康目录”抄录原稿》仅存简单记录“三○七八 散颁刑部格卷 唐字本 存十一条”;而上海图书馆所藏《敦煌书录》则详述这一残卷的体例,并过录三条格文(玄幸子、高田時雄編著:《內藤湖南敦煌遺書調查記錄》,第342、447页),可与《日记》互证。

另外,张伯元所谓“董康的《(新编)敦煌书录》资料来源有抄自巴黎图书馆的,也有的是他在日本期间借敦煌照片补抄的”(张伯元:《董康与法律文献整理——〈书舶庸谭〉读后》,《法律文化研究》第1辑,中国人民大学出版社2005年,第422页),实亦有未确,因董氏所抄还有来自英伦者,如前揭《目录》即列“大英博物馆藏本”,《书舶庸谭》卷三所记《金光明经》题识中亦言:“曩在英伦博物馆见斯丹因所得敦煌经卷,此经在内。今之所获与彼馆所藏如出一手,其为一本无疑也”(《董康东游日记》,第108页);还有来

自日人所藏写卷者,如《书舶庸谭》卷二(2月)9日条载:“又唐写本《序听迷诗所经》一卷,凡一百七十行,为故友富冈氏所藏”。(《董康东游日记》,第52页。九卷本过录全文,而四卷本仅述其要旨,参见傅杰校点:《书舶庸谭》,第31页)不过,董氏此条所记有误,《序听迷诗所经》为高楠顺次郎所藏,而富冈谦藏所收为另一景教文献《一神论》。(此两种文献之真伪,屡有辩难,如林悟殊:《富冈谦藏氏藏景教〈一神论〉真伪存疑》,荣新江主编:《唐研究》第6卷,北京大学出版社2000年;《高楠氏藏景教〈序听迷诗所经〉真伪存疑》,《文史》第55辑,2001年;后皆收入氏著《唐代景教再研究》,中国社会科学出版社,2003年,第186—228页)

▲内藤父子访欧前,富冈铁斋于饯别时所绘。(取自《生誕150年記念富岡鉄斎展》,京都新聞社,1985;转引自礪波護:《敦煌から奈良、京都へ》,法藏館,2016,第214页)

据桑兵所引霍普科克《丝绸路上的外国魔鬼》所记,“法方保管的严密引起一些中国学者的不满,指责伯希和并未真心履行诺言。其实此举并非针对中国学者。据说伯氏将文书藏于巴黎国立图书馆东方部的一个房间里,亲自掌管钥匙,引来不少法国同行的攻击”。(桑兵:《国学与汉学——近代中外学界交往录》,中国人民大学出版社2010年,第112页)伯氏保管文书宽严松紧应前后有别,不可一概而论。如前述董氏目录称部分写本为“伯理和博士藏本”,内藤乾吉追忆其父湖南于“大正十三(1924)年秋,于巴黎伯希和教授宅,阅览第一断简(即P.3608《唐律》残卷——笔者注),且获准摄影,并烦当时留学巴黎的庆应大学松本信广教授将此照片带回”(译自内藤乾吉:《中國法制史考證》,第182页);《书舶庸谭》卷一上(1月)4日条载“夜取湖南影片,录三七零四(伯希和邸)《刘子新编》(六朝写本)二页始寝”(《董康东游日记》,第6页),可见20世纪20年代,伯希和为便于整理,曾将部分文书私置家中。至于《书舶庸谭》卷一下(1月)19日条载:“忆及癸亥(按:癸亥年为1923年,壬戌年为是。此点朱慧业已指出,参见董康著,朱慧整理:《书舶庸谭》,中华书局,2013年,第22页)岁晏,侨居美京使署,箧中携伯希和敦煌古写本五十卷,供余饕餮,适有是书(指《治道集》——笔者注)在内。”(《董康东游日记》,第25页。此段及其后有关《治道集》之叙录,为四卷本所无)此处所谓“伯希和敦煌古写本”,应是照片而非写本原卷。董氏于1922—1923年赴欧美考察实业,行程为上海-日本-美国-法国-英国-美国-日本-上海(可参见胡光麃:《波逐六十年》,《近代中国史料丛刊续编》第62辑,文海出版社,1979年,第227—239页),他绝无可能携原卷抵美。

▲上海图书馆藏董康目录《散颁刑部格卷》所在页(目录影印件取自玄幸子、高田時雄編著:《內藤湖南敦煌遺書調查記錄》,関西大学出版部,2005年)

(二)

董氏于1933年11月应邀访日讲学,其行程记载勒为九卷本《书舶庸谭》之卷五至卷七。以下仅随文捡选纪事若干,并略事笺解,裨补缺漏。

1.卷五(1933年)11月8日条载:“先是,东京法学博士松本烝治等组织中国法制研究会。”(《董康东游日记》,第210页)所谓“中国法制研究会”,是指由村上贞吉(律师)、松本烝治(东京帝国大学商法教授)发起,于1930年前后成立,由东京帝大法学部的学者如我妻荣(民法)、田中耕太郎(商法)、小野清一郎(刑法)等组成,致力于注释、翻译、评论中华民国所颁重要法令的研究组织,于1945年二战结束后解体。学会的正式名称为“中华民国法制研究会”。(参见西英昭:《“中华民国法制研究会”经纬——资料的整理与介绍》,《法制史研究》第11期,2007年6月,第323—342页)

2.同卷13日条载:“午后,服部介绍法学博士仁井田升来见,赠余所著《唐令拾遗》一册。”(《董康东游日记》,第214页)仁井田陞于1933年出版《唐令拾遗》,1934年便以而立之龄荣获日本学士院恩赐赏,成名之早,鲜有出其右者。唯仁井田氏于1937年递呈博士学位请求论文《唐宋私法史文書の研究》,由此获法学博士学位,并于同年扩增为书《唐宋法律文書の研究》。(参见福島正夫:《序——仁井田陞博士戰前三大著の復刻にあたって》,仁井田陞:《中國身分法史》,東京大學出版會,1983年)董氏称其为“法学博士”,有误。

3.同卷29日条载:“接上海赵晋卿函,内附工部局何德全函,代英人钟思索此次讲演录中日文各稿。稿为仁井田译,商诸村上君,允译全寄沪。”(《董康东游日记》,第225页)又,1934年《法治周报》第2卷第3期所载新闻《董康由日归国》称:“电通社六日东京电,中国古代刑法权威者、北京政府时代之司法总长、大理院长董康,去年应中国法制研究会之聘到日本,在东京帝大及各大学讲演中国古代刑法。董氏著作,一两日中可以出版,定八日离东京归国。”董氏日记所称英人钟思索要讲稿,由仁井田陞翻译,拟寄沪上出版;而《周报》所称“董氏著作”,即为英人索要之讲稿集结本(现存氏著《中国法制史讲演录》一种,文粹阁影印,无出版日期)。又,征诸《书舶庸谭》卷七(1934年1月)8日条“赴各处辞行……是日回寓甚晚,检点行李,已逾午夜”、同卷9日条“上午九时,乘燕子急行车南返……四时四十余分,抵京都驿”(董康东游日记》,第266—267页),亦即董氏于1月9日西行上洛,并非如《周报》所言8日归国。

4.卷六(12月)6日条载:“午后二时,中央大学教授泷川政次郎御车来迓,由原嘉道介绍讲演。学生约二百人,四时半辍讲。”(《董康东游日记》,第234页)据泷川政次郎补充,此次演讲题为《中国历届修订法律之大略》,现场翻译为孙湜(即《书舶庸谭》中所记孙伯醇)。泷川氏为之译注,刊于《法學新報》第44卷第2號(1934年2月)。(《董康东游日记》,第234页)

5.同卷13日条载:“又《(唐)令集解》一册,据金泽文库本排印”。(董康东游日记》,第240页)《令集解》所注释者,为日本《养老令》,己卯本缀“(唐)”字样,不啻画蛇添足。然朱慧以庚辰本为底本所作整理,仅书“《令集解》一册”(董康著,朱慧整理:《书舶庸谭》,中华书局,2003年,第206页),可见董氏对己卯本有所改定。

附记:2015年2月,关西大学玄幸子教授赐赠《内藤湖南敦煌遺書調查記錄》,该书收存内藤湖南“清国学部所藏敦煌石室写经繙阅目录”、“欧洲调查用‘董康目录’抄录原稿(敦煌莫高窟藏书录)墨书”、“欧洲调查用‘董康目录’抄录原稿(敦煌莫高窟藏书录)铅笔书”、“上海图书馆所藏‘董康目录’”四种影印件及前三种的校录稿,这是本文最终能够成稿的重要资料,谨此申谢。

作者:赵晶(中国政法大学法律古籍整理研究所副教授) 编辑:于颖

*文汇独家稿件,转载请注明出处。