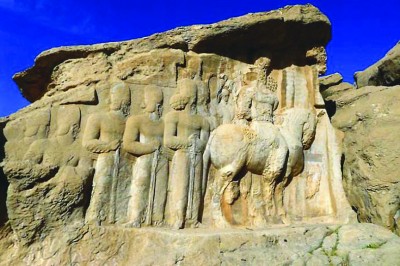

▲伊朗波斯波利斯考古遗址一瞥

【导读】现代文化遗产的观念在宗主国和殖民地都是被“发明”出来的,而且是较为现代的产物,这要归于双方更为复杂和微妙的互动关系,且须将之放在历史语境中重新审视。《从掠夺到保护:1800—1940年的英国和帝国文化遗产》正是这样一部旨在揭示学术探索中较少涉及的保护主义与帝国主义之间互动关系的著作。

大英帝国对其统治下的文明产生了什么样的影响,这是个老生常谈的问题,而大英帝国对统治地区“文化遗产”的观念产生什么样的影响,却是个全新的研究视角。从19世纪初至20世纪40年代,英帝国历史上出现过形形色色的有关文化遗产的观点,既包括关于赤裸裸地“掠夺”美洲、亚洲、非洲和太平洋地区文物和古迹的看法,也包括后来的保护世界各地“文化遗产”并将之归于其发源地的主张,可谓五花八门,令人眼花缭乱。而近期也有英国历史学界的相关研究,超越了“欧洲中心”的视角,从全球史的角度思考了在多大程度上殖民地保护文物能够嵌入到对帝国的文化遗产的理解中去。

▲著名保护主义者威廉·莫里斯

迄今为止,对保护主义历史的研究仍然主要根植于民族国家的历史语境中,大多数论述依旧集中于讨论英伦三岛是如何处理文化遗产的。另一方面,对前殖民地文物的掠夺和保护则是以完全不同的文献来论述的,相关历史记录仍然零散,而且大部分是关于西方殖民者掠夺的记述。比如,人们常会想起19世纪初埃尔金劫夺帕特农神殿的大理石,造成了英国与希腊之间迄今不绝的争执;或是贝尔佐尼从埃及送往大英博物馆的拉美西斯二世胸像,以神秘的微笑诠释着永恒之含义……从中不难看出,保护殖民地文化遗产的观念不是自古以来就有的,而恰恰是脱胎于“掠夺”这一事实的。若不能理解这一点,便不能理解19世纪中期,法国领事马里埃特将埃及的文物留在埃及并创建埃及博物馆的理念是如何兴起的。另外值得注意的是,英国对于国内古迹的保护要远远晚于对获取外国的古代资源的关注,英国的保护主义同样也不是一种古老的观点。1877年,著名保护主义者威廉·莫里斯的古建筑保护协会建立,是文物保护史上划时代的事件,而这是在城市化进程中由教堂拆除或城市改建引起的质疑和抗议之背景下才得以诞生的。可以说,现代文化遗产的观念在宗主国和殖民地都是被“发明”出来的,而且是较为现代的产物,这要归于双方更为复杂和微妙的互动关系,且须将之放在历史语境中重新审视。

▲2013年牛津大学出版社出版的《从掠夺到保护:1800—1940年的英国和帝国文化遗产》

2013年牛津大学出版社出版的《从掠夺到保护:1800—1940年的英国和帝国文化遗产》(From Plunder to Preservation : Britain and the Heritage of Empire, C.1800—1940,edited by Astrid Swenson and Peter Mandler,Oxford University Press, 2013)正是这样一部旨在揭示学术探索中较少涉及的保护主义与帝国主义之间互动关系的著作。该书主编阿斯特丽德·斯文森(Astrid Swenson)是伦敦布鲁内尔大学欧洲历史讲师,她于剑桥大学圣约翰大学获得博士学位,并任剑桥大学剑桥维多利亚研究小组研究员和达尔文学院研究员。另一位主编彼得·曼德勒(Peter Mandler)则是剑桥大学冈维尔凯斯学院现代文化史教授,2012年11月起担任英国皇家历史学会主席。全书分12章,由包括资深古典学家玛丽·彼尔德在内的12位卓有成就的历史学家分别撰写,探讨了地方、国家、欧洲、洲际以及普世的帝国愿景如何以时而共存、时而矛盾的方式,共同塑造了我们今天所认识的文化遗产观念。

首先,该书试图揭示宗主国对殖民地文物的态度从掠夺到保护的原因,即保护主义和帝国主义在意识形态层面上的根本联系。在法国大革命期间,格雷戈里修士便已经在保护主义和文明之间建立起强有力的联系,认为“只有野蛮人和奴隶才能破坏艺术和科学的作品,自由人则喜欢和保护它们”。提出这个论点,主要是为了制止革命造成的对古迹的破坏以及军队在埃及的文物掠夺;法国是自由人的家园,所有的艺术都应该在这里找到家园,摆脱破坏的暴虐。因此,这一主张在帝国时代越来越多地被认为是使欧洲统治合法化的手段。19世纪的欧洲面对的是一个由不同的文化组成的世界,他们对东方的看法更多是出于建构西方的“文明”、“进步”的文化优势的需要,文物保护问题也在实践中遵循着这样一种文明/野蛮的二元对立逻辑。

▲拉美西斯二世胸像

因此,保护主义成了所有欧洲帝国政治文化上的必需品。特别是英国,就曾通过国家手段建构不列颠群岛的“文化遗产”来缔造帝国全体公民的认同并进而形成帝国凝聚力,以此构成文化遗产观合法性的源泉。1875年,在有关“古迹纪念法案”的热烈论辩中,保护主义者率先提出了这一主张,此后又成为1895年建立的、致力于文化遗产保护的国家信托基金会的理论基础。保护主义者杰拉德·鲍德温·布朗于1905年发表的《保护古迹》则属于开创性的、有影响力的研究,其关于国家干预文化遗产保护的必要性的看法在第一次世界大战后再次被重申。

其次,全球文化遗产观的发明,不仅是殖民帝国权力结构的象征,也在殖民帝国文化概念的出现过程中起到至关重要的作用。19世纪早期至中叶,对传统文化遗产的保护制度,以及根据实际保护的纪念物(包括本土的、掠夺的或以其他方式进口的)的质量和数量来界定西方国家的国际地位的方式,是造成西方国家态度显著转折的关键。这既在某种程度上与考古学和艺术史等学科的进步有关,也与普遍存在于殖民地以及欧洲国家之间的国际竞争有关。

很显然,在欧洲,保护古迹的方式成为一个国家统治海外的能力的象征和文明的衡量标准。德国的保护主义者指出,“用我们今天理解的方式来关照古迹,可以被视为人民文化素养的衡量标准,是现代观念和现代活动” 。在英国以及所有其他欧洲国家,保护主义与文明之间的这种联系不断被用来说服反对者进行国家干预。各国的论著和法案一再提到,保护古迹的立法要“赶超”另一个“文明国家”,这是欧洲国家首要的责任。在上述文明任务中,被“较低文明”的国家所超越被认为是更不可接受的:1899年,德国宣称增强古迹立法的必要性,是因为在“有关古迹的法律保护方面,北非国家目前优于普鲁士、萨克森和符腾堡,这是一个不光彩的事态,不能任其持续下去”。相较于法国或德国在文物保护的争论中较多关注国家利益,英国更将之视为增强帝国凝聚力的手段。通过发明“帝国文化遗产”这一概念,英国的保护主义者们试图克服国内保护政策的反对意见,并将殖民地视为在国内无法实施的保护措施的试验场。比如,威廉·莫里斯领导的古建筑保护学协会在欧洲大陆、北非、近东和印度次大陆进行的维护古迹活动,都是维多利亚时代保护主义的延伸;国家信托基金也对在超越不列颠群岛的范围内进行文物保护非常感兴趣,并建立了美国理事会(1901—1904年),在从塞浦路斯到西印度群岛的英帝国范围内推行文物保护主义。

其三,宗主国之间、宗主国与殖民地关于文化遗产观点的交流和互动均呈现出复杂的态势。关于文化遗产的想法正是通过帝国与土著知识的不断交流而得以塑造。

▲古典学家玛丽·比尔德

该书作者之一的玛丽·比尔德指出,在不列颠群岛,“帝国与考古学之间的相互关系比通常被认为的更为复杂”,因为那些对古典文化充满兴趣的人们,都不可避免地对罗马帝国的扩张带有矛盾的否定心理。可以说,遗憾和不确定性不仅仅针对文物破坏,也针对文物本身所蕴含的历史意义。18世纪后期,保护主义者们已经非常厌恶摧毁了土著社会的“暴政”,认为其使得当地人口愈加贫困,而埃及财政的资金是从极度贫困的人口那里得来的;因此他们呼吁英美确保珍贵的财富归于人民,使之成为埃及未来发展和人性化影响力的来源。也正因为如此,埃及成为殖民地中第一个收回外流文物的国度。

此外,从19世纪晚期开始,欧洲在起草法律法案时,往往从殖民地的行政惯例和殖民地立法中获取灵感。例如,1892年,属于殖民地立法的“爱尔兰古迹纪念法”(1892年),被直接移植到英格兰和威尔士。更普遍的是,由于这一时期欧洲一直在讨论以与殖民主义相同的方式来治疗“高度文明的人”,因此这种转移也发生在各个帝国之间。例如,法国在1913年起草新的“纪念碑法案”时,便否定了他们认为太过宽容的所有“英国”立法,却借鉴了“印度古迹纪念法”。

就边缘地区而言,对文化遗产观的运用也成为他们对抗中心地区的手段。例如,伊朗沙阿邀请美国考古学家负责伊朗的波斯波利斯考古遗址,以便平衡英国人的势力并控制石油,从而在二战期间维护自身脆弱的独立。可以看出,反殖民主义经常为自己的目的挪用殖民主义思想。

正是为了阐述英国文化权力内外的纠缠,该书中的章节不按地理位置进行分组,而是针对不同形式的遗产遭遇(通常是共享地理空间)的想象空间来组织的。第一部分序言结束后,第二部分从主体部分起就观察了英国与古典世界和圣经世界文化遗产间的互动。雪莱的名句“我们都是希腊人”简洁地概括了古典遗产的影响,而约克大主教则指出,“巴勒斯坦是我们的”。第三部分分析了对英国统治下的埃及和巴勒斯坦的宗教场所的保护,认为该地区的历史“很少是帝国的简单产物,但更经常是宗教的产物,帝国则放大和改善了新的奉献精神 ”。第四部分“帝国与文明”探讨了帝国主义者如何处理从南太平洋到印度的非欧洲文明的遗产。最后一部分思考了帝国与新世界的互动,即如何进一步挑战以纪念物为中心的遗产概念,而把遗产概念扩大到濒危自然物种和人种方面。

纵观全书,我们发现仅从民族主义或者怀古的立场来探寻“文化遗产”的根源,往往会忽视国家之间和帝国结构中交织互动、多向塑造的重要性。19世纪至20世纪初,历史遗产的保护和帝国主义越来越多地被相互利用,彼此合法化,并不断地增强彼此的重要性。

最后要指出的是,该书谈到了“当地人在前殖民时代对于文化遗产的看法,往往被帝国关于保护文化遗产的界定所挪用,并发生变形”, “通常被反殖民的民族主义者宣称为他们最早的民族资源”。毫无疑问,这是个引人深思、耐人寻味的问题,但这一部分却恰恰是全书论述最为薄弱的地方。不过,也正由于这一内容所涉及范围之广、意义之深,该书给阅读者和以后的研究者留下了更多的思索和探讨的空间。

作者:洪霞(南京大学历史系副教授)编辑:文汇报理评部

*文汇独家稿件,转载请注明出处。