【导语】湘西永顺县芙蓉镇的溪州铜柱立于五代十国时期,因其特殊的形制和丰富的铭文内容受到重视。溪州铜柱存在两种意义上的“模仿”,一是对马援铜柱的模仿,这是符号意义上的模仿;二是对石经幢和唐代金属柱的模仿,这是实际制作时在设计及工艺上的模仿。溪州铜柱的“模仿”明面上是复古,实际上是用当代的知识和技术解决当代的问题。

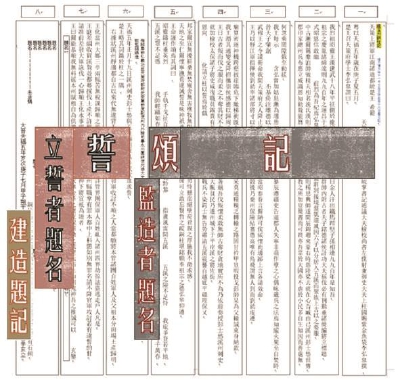

湘西永顺县酉水岸边,有一个“挂在瀑布上”的芙蓉镇,风景秀美,街巷古朴,且因谢晋的同名电影而广为人知。然而游客大多不太关心的是,这里还有一件从下游河岸移来的稀世珍宝——溪州铜柱。这根铜柱为八角棱柱,地面以上原高一丈二尺(3.6米),除顶部有残损外保存十分完好,柱身的八个面上前后相接地刻写着2600余字的铭文。根据铭文和相关史籍的记载,后晋天福五年(940),名列“十国”之一割据湖南的马楚政权,成功镇压了湘西溪州刺史彭士愁为首的一场叛乱,立柱刻铭以纪功德,从撰文到立柱,耗时8个月。2600余字的铭文,包括两个主要部分:第一部分是马楚天策府学士李弘皋撰写的 《复溪州铜柱记》,由散文体的“记”和七言韵文体的“颂”组成,其后有监造官的题名;第二部分是溪州与马楚政权盟誓的誓状,包括誓词和一份19人的立誓者题名。在这两部分之后,还有两行较小字体的建造题记,记录铜柱树立的时间,更重要的是其高度、重量和形制,应是铜柱树立之时刻上的。除此之外,在这些铭文因平阙或分段留下的空白处,还刻有一些人的结衔题名,字体与前面两段明显不同,在看不到原件和拓片的时代,这些加刻文字曾一度给学者造成了困扰,但自钱大昕、瞿中溶等清代学者以来,便已经确定这些是北宋时期加刻上去的,与铜柱原有的铭文毫无关系。

溪州铜柱兼具纪念碑性和实际政治功能,自树立以来,即因其特殊的形制和丰富的铭文内容而受到重视。《旧五代史》《新五代史》《资治通鉴》等史籍都对它有所记载,清代以来的金石考据学家为考订文字、分辨原刻加刻等倾注了心血,近当代的一些学者则利用铜柱铭文提出了一些政治史和民族文化方面的问题。2017年夏天,当我在芙蓉镇溪州民俗风光馆见到铜柱真容,校对完手头的几份前人录文之后,除了更直观地看到行款格式、原刻加刻的区别之外,并无太多发现,感到“题无剩义”的空虚。后退几步,隔着玻璃凝视铜柱,文字逐渐模糊退却,“柱”占据了视线,头脑中忽然冒出这样一些问题:为什么要将铭文刻在铜柱上,而不是石碑或石柱?为什么做成八角形柱而非圆柱?设计这样的铜柱,设计者究竟有哪些考虑,依据的知识是什么,是跟随时尚还是刻意复古,抑或别出心裁?制作这样的铜柱,需要怎样的工艺,难度如何?五千斤铜从何而来,用如此贵重的材料制成的铜柱,期待发挥怎样的功能?返回之后检索文献,除了地方志文献和商承祚、雷家森等少数几位学者对铜柱外观形制做过简单描述外,现有研究几乎没有提供答案,我只好自己着手回答这一问题。

▲八角形溪州铜柱的文本布局

溪州铜柱与马援铜柱

《复溪州铜柱记》的开头交待了树立铜柱的缘由:

粤以天福五年,岁在庚子,夏五月,楚王召天策府学士李弘皋,谓曰:“我烈祖昭灵王,汉建武十八年平征侧于龙编,树铜柱于象浦。其铭曰:‘金人汗出,铁马蹄坚。子孙相连,九九百年。’是知吾祖宗之庆,胤绪绵远,则九九百年之运,昌于南夏者乎?今五溪初宁,群帅内附。古者天子铭德,诸侯计功,大夫称伐,必有刊勒,垂诸简编;将立标题,式昭恩信。敢继前烈,为吾纪焉。”

这一段是楚王马希范的口谕,不仅说了五溪平定、群帅内附是建立这一纪功颂德纪念物的直接原因,还提到了“我烈祖昭灵王”树铜柱于象浦。这位“烈祖昭灵王”是东汉开国名臣伏波将军马援,他曾率军平定了交阯郡(今越南北部地区)的征侧姐妹起义,传说他在这次胜利之后树立了铜柱。历史上的马援富有政治智慧,抛弃隗嚣投奔光武帝,并助后者兼并陇西;加之军事才能突出,西至关陇、北至塞外、南至交阯,战无不胜,62岁自请率军前往武陵郡镇压五溪蛮的动乱,在壶头前线中疾疫而死,实现了“死于边野、马革裹尸”的夙愿。死后却受到梁松等人的构陷,爵位被夺,甚至不能入葬旧茔。马援之女后来成为汉明帝的皇后,又成为章帝朝的太后,以贤德称,马氏家族并未因马援一时失势而衰落。马援的传奇一生和悲剧结局使他成为后世尊奉的英雄,马氏家族在东汉的兴盛又使荣耀延续到更大的范围。扶风茂陵成为中古马氏的郡望,马援成为马氏竞相攀附的英雄祖先,马希范家族也是攀附者之一。而在岭南沿海地区,伏波将军成为一种民间信仰,伏波祠庙所在多有。唐乾符二年(875),马援被敕封为昭灵王,在官方祀典中提升了一个等级,这是马希范口中 “昭灵王”的由来。马希范这段话中的马援是具有多重意义的符号,首先是回顾马氏英雄祖先的事迹,而马援所立铜柱铭文中的“子孙相连、九九百年”(这一内容不见于任何其他记载),预言了马氏将在南夏(南中国)称王称帝;其次祖先马援建立功勋后立铜柱为纪念,此次平定五溪也应有所建立,以向祖先致敬;最后还有一层未曾明言的隐含意义,马援最后的征战止步于五溪,出师未捷身先死,如今马希范成功征服五溪,完成了祖先未竟之业。

马希范的这段口谕虽未明确提到要建立一个铜柱,但既然提到了马援铜柱,在此后实际讨论纪念碑方案时,李弘皋等人进一步提出按马援铜柱的形式建立纪念碑,便是题中之义了。如此说来,前面的问题似乎很好回答,溪州之战后的纪念碑之所以采用铜柱的形式,是在模仿马援在交阯战后的做法,即溪州铜柱是模仿马援铜柱而建立的。然而,马援铜柱是什么形状?或者说,马希范、李弘皋等人所知道的马援铜柱又是什么样子?

这一看似简单的问题,探索的结果却令人惊异。所谓马援铜柱,在今存有关东汉时代的史籍如《东观汉记》、诸家《后汉书》《后汉纪》以及范晔《后汉书》中均无记载。最早的记载见于《初学记》引张勃《吴录》:“象林海中有小洲,生柔金,自北(此)南行三十里,有西属国,人自称汉子孙,有铜柱,云汉之疆埸之表。”张勃为孙吴至西晋时人,其书成于吴亡之后,此时距离马援征交阯,已经过去了约240年,相当于今天到乾隆中期的距离。其次见于《后汉书》注引《广州记》:“援到交址,立铜柱,为汉之极界也。”《广州记》的作者不详,应为东晋人裴渊或顾微之之一,时代早于范晔。稍后抄撮众书而成的《水经注》,在“郁水”条对铜柱有更详细的描述:

郁水又南,自寿泠县注于海。昔马文渊积石为塘,达于象浦,建金标为南极之界。俞益期《笺》曰:“马文渊立两铜柱于林邑岸北,有遗兵十余家不反,居寿泠岸南,而对铜柱,悉姓马,自婚姻,今有二百户。交州以其流寓,号曰马流。言语饮食,尚与华同。山川移易,铜柱今复在海中,正赖此民以识故处也。”《林邑记》曰:“建武十九年马援树两铜柱于象林南界,与西屠国分汉之南疆也。土人以其流寓,号曰马流,世称汉子孙也。”

这里引到的两种书,俞益期《笺》即《俞益期与韩康伯笺》,韩康伯在东晋中期担任过豫章太守,俞益期是豫章人,曾经到过交州,“闻马将军故事”(殷芸《小说》)。俞《笺》是写给韩康伯的系列书信,讲述了在交州的见闻,大概因为内容新奇,被南北朝很多著作引用。《林邑记》据考是南朝时期的著作。而《水经注》最前面未标明引用的“昔马文渊积石……南极之界”一句,也抄录自刘欣期《交州记》,刘欣期据考是东晋后期人。总之,《水经注》中的这段描述,直接来自东晋中后期至南朝前期的一些著作,可以认为这是关于马援铜柱知识集中出现的时期。

作为可以确定的最早记载,西晋张勃《吴录》的用语也最为谨慎,说到西屠国有铜柱,西屠国人“自称”汉子孙,他们“云”铜柱为汉疆埸之表,尚未提及马援。东晋中期的俞益期《笺》,在交州所“闻”的马援故事,便丰富了许多,首先铜柱数量确定为两根,而铜柱附近的居民,不再是“自称汉子孙”的西屠国人,而是马援留下的遗兵“马流”,这些遗兵的姓氏、婚姻、户数无不历历在目。而《笺》又说“铜柱今复在海中,正赖此民以识故处也”,寻其意铜柱已没于海中不可见,“马流”人成为其故处的标志。由此推断,张勃以来的记录者并未亲见铜柱,关于铜柱的信息皆来自传闻,传闻的来源可能是西屠人或“马流”的自述。马流,在《旧唐书·地理志》《新唐书·南蛮传》等文献中记作 “马留人”,留、流意义有别,虽可殊途同归地表示他们与马援军队的关系,但两者音近或非巧合。清末学者丁谦即推测 “马留为南洋黑人种族之名,或作马来,亦作巫来由,皆音译之转。今云马援所留,实望文生义之谈,不足为据”,此说得到不少现代学者的认同。果然如此,则马流、马留实为对当地人自称的一种谐音附会式曲解,那么铜柱亦极有可能是该地原有之物,却附会到了马援的名下。换言之,马援是否立过铜柱,如果立过则究竟立于何地,这些数百年后得自异域传闻的记载,并不能给出确切的回答。身在刘宋知识界中心的范晔,一定读过有关马援铜柱的记载,也一定听过相关的传闻,但在《后汉书·马援传》中仅提到了铸铜马式而只字未及铜柱,或许不是一个简单的遗漏。

范晔大概只是个特例,对于大多数南北朝隋唐时代的人们来说,众多文献都提到的马援铜柱,其存在是毋庸置疑的。唐初最终完成的《梁书》《晋书》等更具权威性的史书,都提到了马援立柱或铸柱,然而追溯其史源仍主要是上引几种文献。隋唐时期,王朝军政力量再度达到中南半岛东部时,又出现多次亲见马援铜柱的记载。大业元年(605),刘方率军征林邑,自比景海口破敌而南,“迳马援铜柱,南行八日,至其国都”。在林邑国都北八日程之地应该确有铜柱,然而未必是马援铜柱。唐朝前期取道南海前往天竺求法的僧人,在行程记录中也常会提到铜柱。比如慧命禅师“泛舶行至占波,遭风而屡遘艰苦,适马援之铜柱,息匕景而归唐”(《大唐西域求法高僧传》)。慧命的求法之旅止步于占波,即林邑国,在返回的途中先过铜柱,再到匕景 (即比景),与刘方的路线恰好互相印证,他们所见的很可能是同一个“马援铜柱”。另一位道琳法师在南海航行的路线是“越铜柱而届郎迦,历诃陵而经裸国”,大致也是沿着今越南海岸南下,再进入马来半岛中部,但此铜柱的具体位置难以确考。如同铁门关是西域陆路的象征一样,铜柱成为南海航路的象征。义净在《大唐西域求法高僧传》的序言中说:“独步铁门之外,亘万岭而投身;孤漂铜柱之前,跨千江而遣命。”正是对西域南海两条求法路线的概括。熟悉文章典故的求法僧们见到的铜柱或非一处,他们大概都不会怀疑,自己看到的就是“马援铜柱”。

还有几个例子,更能证明唐代的“马援铜柱”不止一处。唐人刘恂《岭表录异》载:

旧有韦公干为爱州刺史,郡即汉伏波铜柱以表封疆,柱在其境。公干利其财,欲椎镕货之于贾胡。土人不知援之所铸,且谓神物,哭曰:“使君果坏是,吾属为海人所杀矣。”公干不听。百姓奔走诉于都督韩约。约移书辱之,公干乃止。

韩约任安南都护在唐文宗大和元年(827)至大和二年,如上所述,此时爱州境内确有铜柱,但“土人不知援之所铸,且谓神物”,断定为“汉伏波铜柱”的依据不详。唐代爱州约当汉九真郡北部,与两晋以来传说中铜柱所在的日南郡象林,显然不在一地,与上面提到隋朝刘方所经的铜柱,相距也十分遥远,此铜柱非彼铜柱。到《新唐书·南蛮·环王传》中又出现一种新说:

环王,本林邑也,一曰占不劳,亦曰占婆。直交州南,海行三千里。……其南大浦,有五铜柱,山形若倚盖,西重岩,东涯海,汉马援所植也。又有西屠夷,盖援还留不去者,才十户,隋末孳衍至三百,皆姓马,俗以其寓,故号“马留人”,与林邑分唐南境。

这里说铜柱在林邑南境,与刘方和慧命等所经的位于林邑国都以北八日程的铜柱显然有别。此说还将此前文献中分别出现的西屠夷与马留人划上了等号,显示出糅合诸说的倾向。更让人注目的是这里的铜柱变成了五根,“山形若倚盖”难解,大约是长短不一排列成了某种形状,而且其位置“西重岩,东涯海”,较此前的描述也更为具体。这些唐代的铜柱都应是真实存在的,然而它们形态各异,且立在不同的地点,至少不可能都是“马援铜柱”,更可能都只是被附会为“马援铜柱”。

综上所述,从西晋到隋唐关于“马援铜柱”的知识常常捕风捉影,以讹传讹,甚至互相矛盾。这样的马援铜柱只是一个符号式的存在,对于实际铸造铜柱来说,模仿马援铜柱,只能是一种理念层面而非操作层面的模仿。那么,在技术层面上,溪州铜柱的设计灵感和铸造技术究竟从何而来?这还得考虑唐代的立柱纪功风尚的影响。

风尚与技术:唐代的立柱热

唐代出现过多次树立铜柱的事件。天宝八载(749),何履光率军至南诏境,取安宁城及盐井,“复立马援铜柱”。此安宁城即今云南安宁市,在滇池西岸,复立说明该地原来曾有铜柱。有趣的是,在滇池东岸的晋宁石寨山出土的“滇文化”青铜器中,就有一件“杀人祭铜柱场面盖铜贮贝器”,滇池东南稍远的江川李家山出土的铜贮贝器上也有祭祀铜柱场面。这些都是汉代的文化遗存,可见铜柱在当地文化中渊源已久。虽然马援的征战从未到达云南地区,但这些已消失的铜柱也被附会到了马援名下,并且被何履光作为“马援铜柱”恢复了。

▲云南滇池东南稍远的江川李家山出土的这件青铜贮贝器上也有祭祀铜柱场面。这些都是汉代的文化遗存,可见铜柱在当地文化中渊源已久。

更著名的是马摠的例子。马摠在元和四年(809)至八年(813)间担任安南都护、本管经略使。“于汉所立铜柱之处,以铜一千五百斤特铸二柱,刻书唐德,以继伏波之迹。”(《旧唐书·马摠传》)马摠既在安南汉所立铜柱之处特铸二柱,可以推测原铜柱已不存,其“旧址”也只能来自众多传说之一。值得注意的是,这两个铜柱上还“刻书唐德”,已经有了铭文,可惜今日已不知铭文内容。“以继伏波之迹”,在《新唐书》中写作“以明伏波之裔”。据 《元和姓纂》,马摠为马援兄子融之后,自周齐以来代居宪府,号为“御史马家”。马摠铸立二铜柱,确有强调自己是马援后裔的意图,这与马希范铸立溪州铜柱颇有相似处。此事距离溪州铜柱的铸造只有130年,不算特别遥远,不过在溪州铜柱的铭文中并未提到马希范等人是否了解马摠的事迹,今已无法揣测。

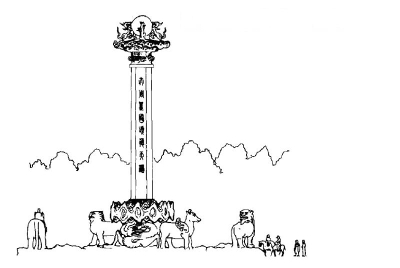

武则天在洛阳铸造的 “天枢”,虽与上述“马援铜柱”及其仿造品性质不同,但在铸造技术上却有相通处并远高于前者,堪称古代铜柱的登峰造极之作。694年,武三思帅四夷酋长请铸铜铁为天枢,设计规制极大。洛阳胡商聚钱百万亿,购买铜铁尚不足用,又征敛民间农器以凑足原料。第二年四月天枢建成,高 105尺(31.5米),直径 12尺(3.6米),八棱八面,每面宽5尺(1.5米)。底座为铁山,周长 170尺(51米),又以铜铸蟠龙、麒麟萦绕。顶端为腾云承露盘,直径三丈(9米),其上又有高一丈的四龙人共捧一火珠。根据其体积和用铜量粗略计算,可知天枢一定是中空的铜柱。天枢的柱身八面刻有武则天自书的标题 “大周万国颂德天枢”,以及武三思撰写的颂文,后刻百官及四夷酋长名。溪州铜柱在这几点上都与之颇为相近。唐玄宗先天二年毁天枢,取其铜铁充军国杂用,壮极一时的天枢并未存在多久,最终只留下文字上的记录。

▲天枢想象图(引自李松《天枢——我国古代一种纪念碑样式》,《美术》1985年第4期)。武则天在洛阳铸造的“天枢”,毁于唐玄宗先天二年,最终只留下文字记录。

如果将铁柱也纳入视野,则有景龙元年(707)六月唐九征讨伐云南姚州蛮和吐蕃后所立铁柱。战前吐蕃人以“铁絙”即大铁索在漾、濞二水架桥,通西洱蛮,筑城戍守。唐九征战胜后,拆毁铁索,铸立铁柱以纪功。此铁柱很可能是熔化吐蕃“铁絙”改铸而成,学者认为它在洱海以西的点苍山漾濞江一带。开元年间张九龄代玄宗所写的《敕吐蕃赞普书》提到“铁柱书唐九征所作,百姓咸知,何不审之,徒劳往复”,说明铁柱上刻有铭文,而且“百姓咸知”,或为唐蕃之间达成的某种盟约,可惜其内容亦已失传。

另一个著名的铁柱即南诏铁柱,实物现存于云南弥渡县铁柱庙,柱上有阳文楷书题记:“维建极十三年岁次壬辰四月庚子朔十四日癸丑建立。”建极为南诏主世隆的年号,建极十三年即公元872年,此铁柱为南诏国自行铸造。其后完成的中兴二年(898)《南诏图传》,描绘了三赕白大首领张乐进求与蒙氏先祖等九人祭铁柱的场景,并在图卷题记与《文字卷》中,提到绘制祭铁柱图的依据为 《张氏国史》《铁柱记》等文献,说明祭铁柱是一个与南诏建国史有关的神异故事,而用来祭祀的铁柱一定是洱海地区白蛮中渊源已久的圣物。南诏铁柱与“马援铜柱”毫无关系,而唐九征所立的铁柱很可能有顺应本地风俗的考虑。作为唯一幸存的唐代铁柱,又与溪州铜柱时代十分接近,南诏铁柱的形制便十分值得关注。据最新的测量,南诏铁柱地面以上部分高3.19米,圆柱截面周长1.02米(直径约 32.5厘米),地面以上的重量约2100千克。而且南诏铁柱中空,口径约10厘米,地面以上部分柱身有明显的范线,可知它采用内外合范法铸成,共使用了7块外范和一个圆柱型内范,而阳文题记也应是在外范内侧阴刻后铸成。

▲南诏铁柱,唯一幸存的唐代铁柱,又因与溪州铜柱时代十分接近,其形制十分值得关注。

唐代所立的这些金属柱,虽然其制作与树立有着各自不同的情境,但诸如在金属柱上镌刻铭文、用内外合范法制作中空柱等技术元素为它们所共享,形成这一时代超越地域、族群与政治统属的一种技术背景。在此背景下再来观察溪州铜柱,对其形制会有更深的理解。溪州铜柱的形制,最初的描述见于铜柱铭文上所刻的题记:“铜柱高壹丈贰尺,内入地陆尺,重伍阡斤,并石莲花台及下有石頳”。唐及五代的一尺约当30厘米,一丈二尺则为3.6米,入地部分六尺,即 1.8米,总长5.4米,各种资料对铜柱长度记录有所出入,但对柱体的记录基本一致:柱有八棱八面,每面宽15厘米,截面宽度(内切圆直径)为36厘米,对角线宽度(外接圆直径)39厘米。溪州铜柱同样是中空的,商承祚根据蔡季襄实地观察描述道:“柱八觚,中有孔,径约三十五公分,厚约八九公分,孔实乾封泉宝铁钱。”厚约8—9厘米,所指应为中空内壁至外壁间的距离,则可推测其中空部分截面直径约为20厘米。

从以上分析中可以看到,溪州铜柱在形制上最为接近天枢。不仅都是八角柱,甚至其截面边长、直径都是天枢的十分之一,亦即截面面积是天枢的百分之一,而用铜量也是其百分之一。这些数字关系是否只是巧合?天枢存在短短20年即已消失,对于唐后期的人们来说,它也不过是一个文本与记忆中的存在。马希范天策府的学士们是否读到过有关天枢的文献记载?这个问题今天已很难回答,在铜柱的铭文和相关记载中并未提到天枢。

至少有一点溪州铜柱与天枢不同,即铭文中提到的“石莲花台及下有石頳”,两者底座的处理方式不同。“石頳”意义不详,雷家森认为是八方形红色石基座,可备一说。石莲花台则一定是莲花状石基座,这在唐宋建筑的石柱础中十分常见。不过,结合八角柱、刻字、莲花基座等诸多元素来看,溪州铜柱的形制最为接近石经幢。石经幢绝大多数为八角形棱柱,分为幢座、幢身、幢顶三个部分,其上大多刻《佛顶尊胜陀罗尼经》以及造幢记、造幢者题名。作为佛教建筑,经幢的幢座最常见的便是各类莲花造型的底座。经幢出现并极盛于唐代,五代至宋明仍陆续建造,但其质与量都远不如唐代经幢。永淳二年(683),罽宾僧佛陀波利携来 《佛顶尊胜陀罗尼经》梵本,并在唐高宗的授权下进行翻译,此后不久经幢便出现了,目前所知最早的石经幢是发现于陕西省富平县的永昌元年(689)八月幢。这一时期,正是武则天逐渐掌握大权并改唐为周的时期,在唐初受到压制的佛教此时得到积极扶持,陀罗尼经幢藉此在中国流行起来。按照吕博的研究,武则天权力顶峰时期建造的天枢(695年),意在塑造武则天为佛教圣主“转轮王”,利用其上的百官及四夷君长题名来显示对 “四天下”的统治,既是一个政治景观,也是一个宗教景观。天枢与石经幢的相似并非偶然,它们出现于同一时期,背后有着相似的政治和宗教背景,更重要的是共享了相似的技术与风尚,某种意义上天枢就是一个放大版与豪华版的金属经幢,虽然其上镌刻的并不是陀罗尼经。

▲北京云居寺辽代石经幢

在唐代还出现了铁制的经幢,即天宝四载(745)王袭纲等人在阆州南部县所造的八面铁幢,熔铁铸成,形如石幢,说明此时用金属去制造八角柱并刻字的技术即使在远离两京的南方地区也已具备。铁的熔点和硬度都远高于铜,如不考虑原料成本,用铜制作应更加容易。在溪州铜柱铸造的时期,天枢早已只是书本中的记载,但经幢却遍及天下随处可见,铜柱在设计时参考文献数据中天枢尺寸的可能性虽不能排除,但可以说在实际操作时主要选用经幢作为原型,技术上也具有可行性。另外,铜柱工程的实际负责人,即铭文中署名的铜柱监造者马希广,就是一位虔诚的佛教徒。《五代史补》记载了马希萼起兵攻入马希广王府中的情境:“希广素奉佛,闻之,计无所出,乃被缁衣,引群僧念‘宝胜如来’,谓之禳灾。顷之,府廨火起,人忽纷扰,犹念诵之声未辍,其憨如此。”笃信密宗佛教的马希广一定非常熟悉陀罗尼经幢,可以推想在铜柱设计时,如果不是他本人想到,工匠们提出的“仿经幢”造型方案也很容易得到他的支持。

对于溪州铜柱而言,存在两种意义上的“模仿”,一是对马援铜柱的模仿,这是符号意义上的模仿,犹如用典修辞,堂而皇之大力宣扬,然两者间并不一定存在物质形态上的相似性;二是对石经幢和唐代金属柱的模仿,这是实际制作时在设计及工艺上的模仿,是要尽力隐藏的,因为它对前一重模仿构成了否定。各类打着复古旗号的活动,从明堂建造,到礼乐、官制的改革,甚至古文运动莫不如是,明面上是复古,实际上都是用当代的知识和技术解决当代的问题。

▲溪州铜柱复原图(引自雷家森《溪州铜柱树立与迁徙考论》,《湖南省博物馆馆刊》2013年第10辑)

铜柱为谁而立

到此为止,我们都将溪州铜柱看作是马楚政权制作的纪功柱。然而铭文中又说,“溪之将佐,衔恩向化,请立柱以誓焉”,则“立柱”是应“溪之将佐”的请求,柱的功能是为了进行盟誓,有些学者遂由此引申认为立柱盟誓是溪蛮旧俗。然而前引马希范的那段话,又明确说立柱刻铭的缘由是铭德、纪功、昭恩信、继前烈。如此,铜柱铭文中对于立柱的动机已经出现了矛盾的两说。

铭文记载的铜柱制造过程,或许有助于我们判断以上两说究竟孰是:天福五年正月十九日,彭士愁率五姓酋豪降于马氏,“具件状饮血求誓”,虽然仪式细节不详,但刻在铜柱上的誓词,就是这个仪式上的誓词。到同年五月时,马希范命令李弘皋撰写一篇用于铭德纪功的《记》,并将之刊勒在“标题”上,并未明确此“标题”是铜柱。及至李弘皋的《记》中写道“铜柱堪铭,愿奉祖宗之德”,以及 “昭灵铸柱垂英烈……我王铸柱庇黔黎”,说明此时已经有明确的立柱刻铭计划,而且将以马援铜柱为模仿对象。这中间的数日,应即马楚讨论并决定以“铜柱”形式来制作纪念碑的时间。过了两个多月,七月十八日铜柱始铸造完成,又用了20天,至八月九日完成铭文的镌刻。此后又经过四个月,直到十二月二十日才将铜柱在溪州树立起来。由此可见,铜柱的建造和铭刻是一个耗时费力的大工程。溪州之战后用于受降的盟誓在正月已经完成,不可能等到十二月立柱之后再进行,“请立柱以誓”不能理解得太实,并非无柱则不能立誓,铜柱最多承担的是以纪念碑的形式保存和展示盟誓的功能,准确说是“请以誓立柱”。那么提出这一要求的“溪之将佐”又是何人?

铜柱铭刻的誓文中,溪州静边都宣誓归顺王化,并承诺不骚扰、劫掠马氏所管诸州,对于王庭与都幕的需求会尽量配合供应,同时请求仍依旧制“无税课”,仅缴纳一定的“供输”,并且在司法方面由本都裁定。而楚王的回答明确了无科徭,赋租、兵士皆不出本州本都,相当于承认了溪州静边都在财政、司法、军事上的独立地位,这无疑是对溪州权益的极大保障。细读不难注意到,誓文中与楚王盟誓的对象是 “溪州静边都”,誓文在申明楚王廷不得干涉溪州的事务之外,还强调了溪州静边都的权力。“都幕采伐土产,不许辄有庇占”,“其五姓主首、州县职掌有罪,本都申上科惩”,五溪不受楚王国干预的自治权是以溪州静边都的统治加强为条件的。战败之后,溪州静边都不但未被削弱,其权力反而得到了承认与增强。请求立柱的“溪之将佐”,正是溪州静边都的“将佐”,那么溪州静边都又是何种势力所主导?

誓文之下的题名,是回答这一问题的最佳材料。题名共19人,为首的便是“静边都指挥使、金紫光禄大夫、检校太保、使持节、溪州诸军事、守溪州刺史、兼御史大夫、上柱国、陇西县开国男食邑三百户彭士愁”。这是19个题名中唯一提到静边都的。在溪州具有实际权力的使职是静边都指挥使 (属官有溪州副使、溪州司马)、开江都指挥使、静寇都指挥使、砂井镇遏使、溪州知后官等;而溪州系统的职事官最重要的是溪州诸军事、溪州刺史,其次为三亭县令、大乡县令,我们暂且称这些为“有效官职”。题名中有相当一部分人带有“前某官”的结衔,尤其以上述有效官职为中心构成一个“前任—现任”的人员结构。简单统计可以发现,题名的19人中拥有有效官职的仅有11人,其中彭氏6人,田氏 2人,覃氏 2人,朱氏 1人,龚、向二氏 0人。在几个重要职务上,田氏、龚氏都与彭氏构成了前任—现任的关系。可作为参照的是,唐代溪州的两次叛乱,首领分别为覃行章与向子琪,都不姓彭。这充分说明了彭氏与溪州所谓“五姓”之间的权力此消彼长的动态关系。

对于溪州来说,彭氏是一个外来者。彭氏原居住于吉州庐陵郡(今江西吉安),被称为“赤石洞蛮酋”,唐末大乱中彭玕兄弟保聚乡里,被控制江西的钟传用为吉州刺史。906年,钟氏为淮南杨吴所灭,彭玕遂降于湖南马殷,以求保护。909年,彭玕在杨吴压力下无法在江西立足,遂携千余家西入湖南归附马殷,马殷任命彭玕为郴州刺史,并为第二子希范娶其女。910年时,彭玕之弟彭瑊还在赤石与吴人作战,大概在此后不久,彭瑊才西入湖南。马殷任命彭瑊为溪州刺史,铜柱铭文中的彭士愁便是彭瑊之子。父子两代担任溪州军政长官,故而铭文中说“世传郡印,家总州兵”。彭氏得到马楚政权溪州刺史的任命,获得了将根基从江西庐陵迁到湘西溪州的契机。何以只是契机?因为此时溪州还是一个马楚政权未能深入统治的地区。这里有必要简单说明一下马楚政权的来历,黄巢起义之后,唐王朝陷入“自国门以外,皆分裂于方镇”的乱局。原属秦宗权淮西蔡州集团的一支军队,先后转战淮南、江南,在强敌逼迫下流入江西,再越过罗霄山脉进入湖南,不无意外地轻易兼并了湖南境内的主要藩镇潭州武安军。转战之中,这支军队的主将孙儒、刘建锋先后死亡,第三号人物马殷最终完成了对湖南七州和广西北部五州的征服,并向行将灭亡的唐朝称臣,被任命为武安军节度使。朱温代唐,第一时间加封马殷为楚王,马楚政权就此在湖南建立起来。对湖南来说,马楚也是一支外来势力。在开拓五溪或羁縻溪州诸蛮方面,马氏与彭氏拥有共同利益,是具有联姻关系的君臣加盟友。

尽管在天福四年至五年双方发生了激烈的战争,但在彭士愁遣子师暠请降之后,马楚方面立即同意,且给予彭氏及溪州更高的优待。此即铜柱铭文所说:“王……乃依前奏,授彭士愁溪州刺史就加检校太保,诸子、将吏咸复职员,锡赉有差,俾安其土。仍颁廪粟,大赈贫民。”溪州之战,其实是马楚、彭氏与溪州“五姓”三方参与的一场博弈。马楚政权在军事获胜的威势下,得到了溪州的宣誓效忠,并且“迁州城下于平岸”,并以刘勍为锦州刺史,安定了这片与后蜀相邻的中间地带;彭氏则强化了对溪州的统治,其经济、军事上的独立性亦得到马楚的正式承认,彭氏在战败的情况下成为政治上最大的赢家;“五姓”所代表的溪州旧蛮酋的权力和官职被进一步剥夺,且以立誓的形式确定了对马楚与彭氏的效忠关系。以“誓”为基础确立的效忠关系,在此后发展为誓下州与都誓主的体制,彭氏世为下溪州刺史兼都誓主,统领誓下十九州。作为二十州政治关系枢纽的“誓”,即为铜柱上所刻之“誓”,或者是以此为基础有所增补、多次以仪式确认的誓。铜柱成为五溪地区统治合法性的象征物,如同中原王朝的“九鼎”或“玉玺”,在宋代也经历了多次争夺和移徙,并被保护至今。

铜柱成为统治合法性的象征物,除了其上刻有与马楚政权盟誓的文本,其神圣性很大程度上也有赖于其物质性,即它是以“铜五千斤”铸成的。在以铜为货币原料的时代,铜五千斤是一笔不小的财富。湖南有郴州等地的铜冶,马殷初据湖南,尝铸“天策府宝”铜钱,铜质浑厚,径寸七分,重三十铢二参。然而十余年后,“又自铸铅铁钱,凡天下商贾所赍宝货入其境者,祗以土产铅铁博易之无余,遂致一方富盛,穷极奢侈”。此后马楚主要行用铅铁钱,说明铜被视为珍贵财富,为官府汲汲聚敛之物。那么马希范何以一掷千金,用铜铸柱树立在遥远且半独立的溪州?史无明言,只能做一点推测:溪州铜柱所用之铜,应大部分来自溪州之战中的缴获以及五溪蛮酋的进贡,其主要载体或为铜鼓。湘西地区虽非铜鼓发源地,然自南朝以来,屡有关于铜鼓的记载。如陈朝华皎为湘州刺史,“征伐川洞,多致铜鼓、生口,并送于京师”。可知南朝后期湘西川洞之中已多有铜鼓。《宋史》记载了乾德四年(966)南州(誓下十九州之一)进铜鼓内附,下溪州刺史亦以铜鼓等来贡的事件。此例可说明铜鼓在内附和进贡中的作用,其时上距天福五年仅26年。《宋史》还说“溪峒夷獠疾病,击铜鼓、沙锣以祀鬼神”。可知铜鼓为溪峒夷獠日常与祭祀活动中必备之物,其数量一定不少。南宋朱辅《溪蛮丛笑》还说:“蛮地多古铜……麻阳有铜鼓,盖江水中掘得,如大钟,长筩三十六乳,重百余斤。今入天庆观。”以此估算,五千斤铜不过数十具铜鼓而已,以溪州之战涉及的地域之广,战中与战后获致数十铜鼓并非难事。《溪蛮丛笑》还记载:“山猺婚娶,聘物以铜与盐。”铜鼓之外的铜器与铜料也作为贵重物在五溪地区广泛存在。根据以上推理,溪州铜柱的铜料极有可能主要来自五溪蛮人之中。

将收缴或纳贡得到的铜鼓转换为其他形式的铜器,也是马援的著名事迹之一,“援好骑,善别名马,于交址得骆越铜鼓,乃铸为马式,还上之。……马高三尺五寸,围四尺五寸。有诏置于宣德殿下,以为名马式焉”(《后汉书》)。这一故事马希范想必熟悉,传说中的马援铜柱如果存在,也一定是取材于骆越既有的铜料,主要是铜鼓。将铜鼓改铸成铜马或铜柱,不仅仅是就地取材的便利做法,还具有很强的政治象征意义。《隋书》云岭南俚獠有铜鼓者号为都老,群情推服,有战斗时则鸣鼓集众。铜鼓不仅是财富标志,更是蛮獠酋首在政治、军事和祭祀方面的权力象征。明万历初征四川都掌蛮:“克寨六十余,获贼魁三十六……得诸葛铜鼓九十三……(蛮酋)阿大泣曰:‘鼓声宏者为上,可易千牛;次者七八百。得鼓二三,便可僭号称王,鼓山巅,群蛮毕集,今已矣!’”(《明史》)此段借蛮酋阿大之口,非常形象地说明了铜鼓在蛮人社会中的重要意义,虽时代地域有别,亦不妨作为理解湘西蛮人与铜鼓关系的一重参照。象征蛮酋权力的铜鼓被收缴或献出,被改铸为标榜王朝功德的铜柱,并刻上效忠楚王和溪州静边都彭氏的誓文,这不啻为对五溪政治结构变动的一种明白宣示。

溪州彭氏是铜柱树立的最大受益者。在以盟誓结束溪州之战约半年之后,请求马楚政权树立铜柱铭刻誓文,甚至还可能协调溪州诸姓为此贡献铜鼓和铜料的“溪之将佐”,正是彭士愁为首的彭氏集团。铜柱上既有昭示马楚功德的记与颂,也刻有保证溪州尤其是彭氏权益的誓文,呈现出纪功碑与会盟碑的结合形态。记颂的有效期相当短暂,因为马楚政权只存在了56年;誓文则影响深远,不仅直接造就了宋代的誓下州体制,还保障了彭氏的地位,而彭氏作为湘西永顺土司,统治一直维持到了清雍正七年(1729)。(作者为武汉大学历史学院副教授)

文:胡鸿

编辑:李纯一 刘力源

*文汇独家稿件,转载请注明出处。