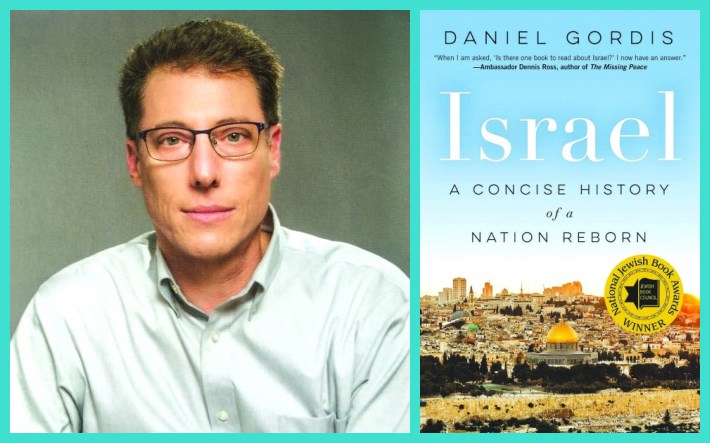

▲戈迪斯和他的《以色列:一个民族的重生》

以色列犹太人的内部矛盾不仅根植于不同的籍贯和文化传统,也来自不同的现实主张。戈迪斯的背景使他迥异于那些以色列背景的现代以色列历史的研究者,他从小接受的传统犹太教育是以学习《塔木德》为核心的,自然无法接受对流散地犹太传统的全盘否定。

以色列是众所瞩目的国家。无论在当代全球政治变局,还是千年世界文化格局中,以色列这个“犹太国”的特殊位置都无需赘言。关于以色列的中文书越来越多,不少还是以色列人写的。我为什么感到有必要再来组织翻译丹尼尔·戈迪斯(Daniel Gordis)这本关于以色列的新书(Israel: A Concise History of a Nation Reborn,New York: Ecco, 2016)呢?

本书是以色列通史,原著出版于2016年。我国上一本以色列通史译著(阿伦·布雷格曼:《以色列史》,杨军译,东方出版中心,2009)的原著出版于2002年。这十几年来,巴以和谈陷入僵局,巴勒斯坦人的第二次大起义(“因提法达”)让巴勒斯坦人和以色列人之间的隔阂愈益加深。和平既然无望,以色列人开始更多地向内看,以往被巴以冲突多少遮蔽的以色列犹太人内部的社会矛盾日益突出。

以色列1948年建国后,生活在阿拉伯国家的犹太人遭驱逐而移民以色列,这些东方犹太人(Mizrachim)的体征、文化与习俗迥异于欧洲裔的阿什肯纳兹犹太人(Ashkenazim)。欧洲白种犹太移民建国前就来到巴勒斯坦,此时大权在握的他们免不了歧视和剥削东方犹太人,让后者心生怨恨。进入21世纪后,东方犹太人的后代不仅在人数上早已赶超阿什肯纳兹犹太人,政治势力举足轻重,文化影响也正在扩大。虔诚的东方犹太人不仅与世俗化的阿什肯纳兹犹太人矛盾重重,更与约100万来自前苏联的几乎没有任何信仰的犹太移民判若油水。由此产生的政治、文化斗争颇有愈演愈烈之势。

大多数阿什肯纳兹犹太人虽然世俗化了,但他们中仍有一小部分所谓的哈瑞迪人(Haredim)顽强抵制现代世俗文明,以独特的服饰和自成一体的居住区刻意与世俗世界划清界限,力主犹太教自古以来的神圣启示一点一划都不可废弃。其中有些人更坚持神权政治或异族统治的理念,视犹太复国主义者的建国大业为渎神的洪水猛兽,他们反对以色列政府,其不遗余力的程度,即使与巴勒斯坦人相比,也是有过之而无不及。以色列建国时,哈瑞迪人的数量微不足道,政府便网开一面,免除了他们的兵役。但近年来,由于高生育率,以及部分东方犹太人的加入,哈瑞迪人口迅速攀升,政治和经济势力已不可小觑。他们的拒服兵役以及他们的世界观造成了以色列社会的严重分化。

与哈瑞迪人相比,来自埃塞俄比亚的犹太移民人数更少。黑皮肤使他们的犹太身份广受质疑,或明或暗的种族歧视令他们长期沉沦于社会底层。近年来他们以暴乱为形式的反抗不时见诸报端。

以色列犹太人的内部矛盾不仅根植于不同的籍贯和文化传统,也来自不同的现实主张。对于1967年以后约旦河西岸涌现的犹太定居点,有的以色列人视之为保障国家安全的必要屏障,有的坚持认为去那里定居只是重新回到圣经时代神的“应许之地”,有的则警告一旦把那里大量的巴勒斯坦人纳入统治,犹太国的犹太性就会瓦解。每个人都认为自己的主张最有利于国家利益,捍卫自己立场的决心也就更加坚定,故而这个问题不仅是巴以和谈中最棘手的问题之一,还是以色列国内最具争议的问题之一。

戈迪斯此书写于这类内部矛盾越来越多地进入人们视野之际,对它们的来龙去脉做了见树见林的交代,这是有别于同类著作的特色之处。因此,本书并非又一部顶着通史名号的阿以战争史、巴以冲突与和谈史,再加犹太移民史,而毋宁是在此基础上对整个以色列社会的鸟瞰。作者想谱写的,不是以军乐为主的铜管乐,而是多声部的交响乐;作者想捕捉的,与其说是政治事件、军事行动、谈判桌、协议内容、营救策略,不如说是这些东西背后的人、他们的性格、他们的观念。

戈迪斯此书也写于巴以冲突调和无望之际。事实上,自上世纪80年代起,一批以色列学者根据以色列和英国的解密档案陆续写出了一批实证性著作,挑战了关于犹太复国主义的主流叙事,其影响之大以至于今日要讲述以色列的故事,就不得不面对两种深刻对立并仍在交锋的叙事:犹太复国主义的本质,究竟是一场犹太人发起的殖民运动——就像这批“新历史学家”(New Historians)所主张的,还是一场犹太民族的自我解放运动——就像传统观点所坚持的?相应地,以色列国有没有扮演殖民压迫者的角色?是不是它所自我标榜的民主国家?这种争论多少可以视为是对巴以冲突延伸进学术领域的折射,哪怕争论双方基本是以色列人。

戈迪斯对这场争论的态度,书后的引用文献就有反映。就新历史学家的旗手而言,对于主张巴勒斯坦人的视角不能忽视、中文世界也有译介的艾兰·佩普(Ilan Pappe),他只引了一篇论文,还是转引自他人文章。对于写出以色列与阿拉伯世界关系的巨著、认为以色列在绿线之外的殖民活动是构成巴以和谈主要障碍的阿维·施莱姆(Avi Shlaim),他没有引。他倒是大量引用了“新历史学家”一语的发明者本尼·莫里斯(Benny Morris)的观点,但在2000年巴勒斯坦人第二次大起义爆发后,莫里斯已经戏剧性地从政治左翼转向政治右翼了——这也是不少以色列人思想转变的一个缩影。

当然,不同于新历史学家,戈迪斯对以色列的社会与文化更有兴趣;而较之传统叙事,他更在意追溯“犹太国”的观念史,在裁剪史料时更偏好表现以色列人集体记忆中的关键事件,因而更善于揭示政治行为背后的民意,更擅长捕捉以色列人心态的演变轨迹。戈迪斯在很多人眼中属于温和的保守派,他大体上似乎在走中间路线:既不回避以色列的恶行,也不吝于赞美它的善举。毫无疑问,关于以色列的过去,争论永远不会结束。但如何记忆过去在很大程度上取决于当下的现实,也包含了如何塑造未来的设想,这是更值得我们关注和思考的。

戈迪斯1959年生于纽约市一个犹太书香门第,家学渊源深厚,祖父是美国保守派犹太教的领袖和著名学者,叔叔是当今美国犹太社团的领袖拉比之一。他儿童时代就在以色列生活过几年,后来在美国完成高等教育,39岁时举家移民以色列,目前任教于耶路撒冷的沙莱姆学院(Shalem College),这是以色列第一所按照美国常青藤学府办学模式打造的强调研读经典著作的博雅学院。这种背景使他迥异于那些以色列背景的现代以色列历史的研究者。他在观察以色列时,既有那份能够入

乎其内的谙熟,又有一份出乎其外的超然。但最突出之处,恐怕仍在于他们对什么构成犹太国的犹太性有着不同的理解。

▲希伯来民族诗人比亚利克(1873—1934)。1924年摄于他从柏林移居巴勒斯坦的前夜。

以色列的建国之父对犹太传统的继承有高度的选择性。在他们看来,犹太人在圣经时代的祖先说希伯来语,建立过统一强盛的国家,因而是现代犹太国的光辉典范。相形之下,在随后近两千年的时光中,犹太人被驱逐出“应许之地”,流散到世界各地,日常生活里不再说希伯来语,政治上则碌碌无为,心甘情愿受异族统治,就算屡遭欺凌,却一直逆来顺受,最终像温顺的羔羊一般任由纳粹屠杀,因此后圣经时代的犹太传统——包括这一时期形成的犹太教圣典比如《塔木德》——统统是需要抛弃的糟粕。很多建国之父移民巴勒斯坦后就更改姓氏,把带有后圣经时代犹太传统特色的姓氏改成希伯来语化的姓氏,以示与流散生活的决裂。推崇“应许之地”的圣经传统而否定流散地的犹太传统,长期以来是以色列社会根深蒂固的标志性特征。受此影响,犹太复国主义者致力于塑造新犹太人:他们不是传统犹太拉比那种苍白、文弱、阴柔的书生,而应当是晒得黝黑、魁梧挺拔、坚韧自信乃至有点粗野的拓荒者。这类新犹太人最典型、最成功的代表就是基布兹中的农民。

戈迪斯从小接受的传统犹太教育是以学习《塔木德》为核心的,他自然无法接受对流散地犹太传统的全盘否定。他在书中就提醒读者注意,基布兹虽然在很大程度上塑造了建国之初的以色列文化,但即便在其鼎盛时期,基布兹人口也只占全国人口7%左右。与犹太复国主义竭力宣传的价值观相反的事实是,绝大多数犹太移民来到巴勒斯坦后选择住进城市。

有意思的是,否认流散地的意识形态似乎也渗透进我国对以色列的译介中。基布兹文化向来在我国被当作最具以色列特色的文化,国人最喜欢通过基布兹来理解以色列,但基布兹今天更像是受到保护的活化石,虽说是一块仍能吸引络绎不绝访客的活化石。中文世界最受欢迎的以色列作家无疑是阿摩司·奥兹(Amos Oz),他恰恰是基布兹文化的典型化身,奥兹的几乎所有作品都有了中译本,连他编选的基布兹题材的短篇小说集也有中译本。我们甚至还有因患上肺结核而被赶出基布兹的女诗人拉亥尔的诗集的中译本。但我们迄今为止没有“希伯来民族诗人”比亚利克(Bialik)诗集的中译本,比亚利克的诗歌创作在他51岁(1924年)移民巴勒斯坦前就已基本停止,移民后他定居于特拉维夫——早在建国前这里就取代耶路撒冷成了当地犹太人的文化和经济中心。

如何对待流散地的犹太传统,显然是戈迪斯评骘历史人物的一颗重要砝码。本-古里安是冷静的现实主义者,对潜在机遇的判断和发展趋势的感觉都超越了同僚,一直是公认的国父级别的人物。但值得玩味的是,戈迪斯不时拿本-古里安的头号政敌贝京与他对比,抑本-古里安而扬贝京的语气颇为醒目,似乎暗示贝京才代表了以色列历史的分水岭。贝京不仅通过结束本-古里安政党的专政而改变了以色列的政治生态,通过与埃及实现和平改善了以色列的国际环境,他还改变了犹太国的犹太性。贝京从未换过自己的姓氏,从不否认自己扎根于流散地的犹太灵魂。他团结东方犹太人,又为哈瑞迪人走向以色列政治的核心打开了方便之门。这种解读不能不说是基于当下现实对以色列历史的一种反思,毕竟,耶路撒冷近年来落成的贝京纪念中心和特拉维夫不起眼的本-古里安故居在外观上就已不可同日而语。此外,这种解读还多少带有复兴传统犹太教来替代早期建国之父们推崇的那种世俗化的圣经传统,以凝聚各方共识,防止以色列社会进一步分裂的用意。

在本书副标题“一个民族的重生”中,“民族”一词的原文是“nation”。与“people”这个在中文里也常常译作“民族”的词相比,nation更强调构成民族的人彼此之间在语言、历史、文化、出生或居住地方面的共同点,而不包含人种(ethnography)因素的考量。1882年,正当东欧犹太人掀起第一次移民巴勒斯坦的浪潮之际,法国著名学者勒南(Ernest Renan)发表了后来成为经典的演讲“何谓民族?”。按照勒南的定义,“民族是灵魂和精神原则”,其成分是过去和现在的两样密不可分之物,“一是共同拥有一份丰厚的记忆遗产;一是当前的一致,即一种生活在一起的欲望,一种把未经割舍接受来的重要传统长久保存的意愿”。勒南明确把宗教排除在构成民族的成分之外,因为在他那个时代的欧洲,宗教已退入私人领域,不再是动员社会的充分力量(Ernest Renan, “What is a Nation?” in Homi K. Bhabha, ed., Nation and Narration, London: Routledge, 1990, pp. 8-22, 引文在第19页)。一百多年后的今天,犹太教影响以色列公共领域的趋势渐渐抬头。面对分裂的、多样化的以色列社会,戈迪斯所希冀的这种既是宗教又是民族运动的犹太教能否成为以色列社会的黏合剂,抑或只是用来掩盖内部矛盾的白噪,仍是需要我们拭目以待的,毕竟以色列社会作为一个整体依然是高度世俗化的。

戈迪斯还着意呈现现代以色列的文化,尤其是以诗歌为代表的精英文化,以电影、流行歌曲为代表的大众文化,这在同类中文书籍中恐怕是绝无仅有的。现代希伯来诗人往往有圣经时代先知的那种自觉意识,既是以色列社会的代言人或批判者,又代表了以色列社会的良知。至于大众文化,让我个人兴味盎然的是读到书中写1960年代摇滚天王阿里克·艾因施坦(Arik Einstein)的部分,真想不到这位世俗天王的许多近亲如今已转变成哈瑞迪人了。多年前,在以色列希伯来语的学习班(ulpan)上,老师放了一首他的歌,一点不摇滚,是根据比亚利克的诗谱写的。我后来知道这或许是比亚利克传颂最广的诗篇:

将我放在你的翅膀下,

当我的姐姐,我的妈妈,

你的乳房,给我的头依靠,

容我遭拒绝的祷告筑巢。

在仁慈的黄昏时分,

向你说说我痛苦的秘密:

人说,青春世上有——

我的青春何在?

再向你告白一个秘密:

我的灵魂为火焰烧焚;

人说,爱,世上有——

什么是爱?

星星将我骗害,

梦境业已不再;

如今世上,我一无所有,

什么都无。

将我放在你的翅膀下,

当我的姐姐,我的妈妈,

你的乳房,给我的头依靠,

容我遭拒绝的祷告筑巢。

仿佛是寻求母爱的弃儿在喃喃自语;又像是诗人的夫子自道:比亚利克幼年丧父,母亲迫于经济压力不得不将他交给祖父抚养;或许还是这位民族诗人用诗歌表达他在演讲中说过的意思:犹太民族思慕“应许之地”就好比游子渴望与久别的母亲重逢。全诗点缀着来自犹太祈祷书和神秘主义传统的典故,神圣的字词镶嵌在肉欲的意象上,梦境消散,祈祷又得不到回应,诗人的灵魂就这样低徊在拥有与失去之间、幻灭与怀念之间、信仰与不信之间、个人与民族之间、流散与回归之间、神圣与世俗之间——或许只有处在这种中间状态才会诞生诗歌?——直至什么都“无”,而在比亚利克所熟稔的犹太神秘主义传统里,“无”是一切有的起点。

(本文系《以色列:一个民族的重生》中译本跋,本书即将由浙江人民出版社出版。作者为南京大学哲学宗教学系犹太-以色列研究所教授)

附记

怀念Jerry

我在准备此文的过程中惊闻Jerold Gotel先生于2017年10月3日在伦敦过世。我们在中国都叫他Jerry。Jerry对于发展中国的犹太研究可谓不遗余力。他不仅每年自费来中国讲授犹太研究课程,还代表伦敦犹太文化中心(LJCC)在开封、南京、济南、上海、昆明等地组织举办了十届犹太研究和纳粹大屠杀研究暑期班,为无数研究生和本科生开辟了通往这方面研究的新天地。从2010年起,正是他的牵头和努力,耶路撒冷的纳粹大屠杀国家纪念馆(Yad Vashem)专门为中国学者每年举办纳粹大屠杀教育和犹太-以色列研究的工作坊。从他身上,我理解了何为犹太传统中的mensch,这个意第绪语术语常被用来形容高洁、公正之士。

1946年1月4日,Jerry生于纽约市一个正统派家庭。他从小接受过传统犹太教育,有一次在中国讲课时提到,犹太传统在讲授某些经典文本时往往不是说,而是唱,然后就用显然是自小学得的那种腔调唱起来示范。那一刻,他脸上的满足与喜乐溢于言表。与他一起为Yad Vashem的中国项目牵线搭桥的澳门大学Glenn Timmermans教授曾告诉我,Jerry年轻时一度脱离了他的正统派背景,甚至吃过虾子和龙虾,但很可能从未吃过猪肉。这不奇怪,对于不少犹太人而言,吃虾肉只是违反了犹太教的饮食禁忌,吃猪肉却像反犹主义行径一样不可接受。Jerry年事日高后重新守教,在饮食禁忌和守安息日方面颇为严格。他生前坚持死后不葬在伦敦,虽说他成年后主要生活在这里;他对葬在以色列也不热心,虽说他父亲就葬在那儿;他最后葬在纽约,可谓落叶归根。

他上课喜欢引用犹太格言警句,尤其是《阿伯特》(Avot)中的隽语,比如为了鼓励学生提问,他常引“羞于提问者无法学习”。他自然知道此话的后半句:“缺乏耐心者无法教书。”他是满面春风、循循善诱的老师。他当然还熟悉《阿伯特》中的另一句话:“爱人类,并将他们引向托拉。”每当他在讲台上望着他的中国学生,这句话也许会在他心头闪现,他对自己能够将他们引向犹太智慧一定感到自豪。或许,犹太传统关于“将他们引向托拉”的一个评注也会闪现在他脑海:这是说要将犹太人“放在舍金娜(Shekinah)的翅膀下”(Judah Goldin, trans. The Fathers According to Rabbi Nathan, New Haven: Yale University Press, 1955, p. 68)。舍金娜在犹太神学中是神在此世的显现,一般是女性化身。上文比亚利克那首诗中的女性形象也可理解成舍金娜。Jerry热心推动中国的犹太研究,这对他个人来说或许也是将自己“放在舍金娜的翅膀下”,是对忠于自己与生俱来的传统的虔诚表达。我曾经问过他,为什么比亚利克的诗歌颇多感伤?他双目圆睁,答曰:“他可是东欧犹太人,怎么可能不感伤。”这番话,连同他的音容笑貌,宛如昨日一般,浮现在我的眼前。

文 : 宋立宏

编辑制作 : 范菁

版面编辑 : 陈韶旭

*文汇独家稿件,转载请注明出处。