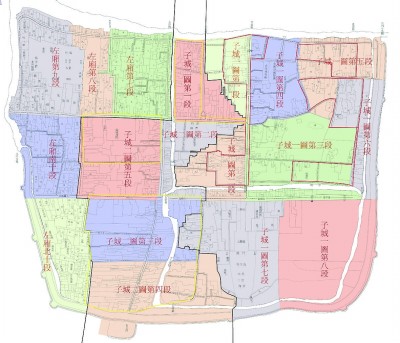

▲晚清常州子城区域分图分段地块图钟翀供图

2017年11月20日,北京大学人文社会科学研究院主办的“北大文研论坛”第五十五期“读城:考古、历史与地理”,在北大静园二院举行。座谈会由文研院访问学者、中国人民大学历史学院考古文博系副教授刘未主持,北京大学历史系教授李孝聪、中国人民大学历史学院教授包伟民、北京大学考古文博学院教授杭侃、上海师范大学人文与传播学院教授钟翀、浙江省文物考古研究所研究员郑嘉励分别作报告;日本中央大学教授妹尾达彦,北大文研院院长、历史学系教授邓小南出席并参与了讨论。

刘未:各位先生、各位同仁早上好,欢迎大家来到文研院参加今天这个活动。从今天的题目可以看出,这是一个关于城市研究的比较综合的讨论,活动的缘起,是受邓院长的委托,同时也得到杭老师的支持。我给自己的定位是主持人的角色,有一些思考想和同行们分享,同时也有一些在学习和研究中的困惑,希望借这样一个机会和各位老师进行讨论。

城市考古是几代人努力工作的叠加

郑嘉励:在座的发言者里面,我可能是唯一一个来自基层考古单位、从事具体调查和发掘工作的。

历史时期考古主要有三类工作对象:古墓葬、手工业遗存、城市遗址。按照传统说法,城市考古的基本目标在于城市平面布局的复原,然后在复原的基础上讨论城市规划及相关问题。有一种极端的说法,认为城市考古的终极目标就是画出一张古代城市的地图,事实上,我们的很多考古工作就是这么做的——在某个遗址扎下根来,做十几二十年,耗费大量人力财力,最后,在复原地图时多画出一条线,或者多画出两三个框框。

我们姑且认为城市考古的目标就是城市复原,在这个前提下审视浙江城市考古的某些具体成果,比如杭州南宋临安城太庙遗址,出过专门的考古报告书。《报告》说发现一堵墙、一堆宋元以来的瓷片,如果有人问这些在城市复原中有何意义,解决了临安城哪些具体问题,我们恐怕就很难说得明白。用最庸俗的标准来衡量,看学术界对报告的引用率,也会发现大多数的引用是礼节性的、“图解式”的,除了证明太庙遗址今天依然躺在城市某个位置的底下,并不能解读出更多的历史信息。大家复原南宋太庙的基本手段还是对历史文献和图像的解读,考古所获资料发挥的作用相当有限。如果城市考古的目标就是城市复原,那我们可能还没有达到及格。

最近,宁波发掘了罗城遗址的一段,相关新闻报道说,这个发现明确了这段城墙的位置,也可以证明自晚唐以来,位于三江口的宁波城这段城墙的位置就不曾改变过。这个成果当然很重要,然而这个历史信息,不经过考古发掘,其实我们也有文献的途径可以了解。在这里,考古工作主要是验证了我们既有的经验。

这两个例子说明,城市考古想要取得重大学术成果是非常艰难的,局部的、零碎的工作价值有限。只有靠几代人长期的努力,开展有计划、有系统的工作,才能拼出一个有规模的成果。发掘墓葬就不一样,半年一年可完成,很快可以出成果,如果墓葬材料足够重要,参与发掘的考古工作者甚至可以因此成名成家。城市考古不同,没有长期的工作,就不会有系统的成果,考古工作者付出大量的心血,而收获与他们的努力可能并不匹配。

浙江多数城市 都是杭州、宁波这样的“古今重叠型”城市,考古工作本来就很困难,只能在城市建设中见缝插针,开展有限的、局部的发掘工作,短期内难以取得较大学术成果。然而,只要深入调查研究,浙江除了“古今重叠型”城市,也有个别的“旷野型”城市。以台州椒江北岸的章安镇为例,过去以为汉六朝章安故城与宋代兴起的章安镇是重叠的,其实不是。唐代章安故城废弃后,新镇在故城范围以外重建,章安故城所在长期为稻田,成为江南罕见的“旷野型”城市遗址。这个发现缘于当地大规模的窨井挖掘,每隔几十米挖个圆井,出土大量东汉至南朝时期的砖瓦、瓷器,根据遗物的分布,我们甚至可以勾勒出六朝章安故城的范围。

“旷野型”城市遗址,开展工作便利,也是恢复古代城市的捷径。我们只要经过几年的工作,就可以复原一座城市的完整布局,在较短时期内就可以做出较大的学术成果。

当然,我们今天主要讨论的问题不是“旷野型”城市,而是更具挑战性的“古今重叠型”城市的研究方法。

我相信,只要做得好,城市考古不只是一个“缝缝补补”的事业。“古今重叠型”城市的考古,主要是两个工作:一是在平面上找布局,复原城市格局;二是纵向上找沿革,追踪城市早期历史与古今重叠区域的功能演变。以2015年开始的嘉兴子城考古为例,我们确定了四至的城墙,揭示了中轴线,这就是“平面找布局”;在北城墙位置,我们做了一条5米深的探沟,解剖至生土,可知北城墙位置最早在战国时期已有聚落,三国西晋时期此处已有高规格的建筑,可能已是浙北地区的某个政治中心。过去,我们对宋代以前江南城市的具体形态、历史,几乎一无所知,这些信息都是全新的知识——这就是“剖面找沿革”。

在“古今重叠型”城市考古工作中,有宏观、中观、微观三个观察、研究的尺度:讨论城市的选址,复原城市的布局,这是宏观尺度;在复原基础上,讨论城市的规划、功能的演变,这是中观尺度。在微观尺度方面,这是田野考古的当行功夫,也是考古所擅长的,更有大量工作可以做,比如建筑的营造工艺,不同建筑之间的等级差异等等诸如此类的问题。我们揭示了嘉兴子城中轴线上的明代仪门、大堂、二堂等遗址,可以发现三者之间在台基、磉墩、柱础的做法上有差异。考古揭示的诸多细节是有意义的,除了可以研究一个地区、时代的建筑工艺,也可以讨论大堂与二堂,二堂与仪门可能存在的建筑等级的差异。田野工作做得够细,就可以揭示更多的细节,细节可以带领我们通往历史更加幽深、复杂的空间。

只要我们视野够大,工作够细,从考古揭露的遗迹、遗物出发,提出问题,并在遗物与文献综合研究的基础上,寻求问题的解释,改变零敲碎打的工作方式、“图解式”的思考方式,城市考古必将是大有可为的广阔天地。

杭侃:郑先生讲的内容我非常佩服。刚才提到,几十年就画一条线或者根本就没画出来,有什么意义呢?我认为,意义是叠加的。庞贝古城做了几百年还在做,一代一代的人在做。城市考古就是一个“蚂蚁啃骨头”、“拼七巧板”的工作,要求持之以恒,将成果一代代地积累起来。

我想集中谈谈未来的城市考古工作方向,应该将宏观、中观、微观这三个层面的工作结合起来。

先说宏观层面上,要理解一个城市,历史地理研究非常重要,比如李孝聪先生对华北的研究,对华北交通线路变化的研究,对城址布局的研究。

中观层面上,要分析一座城市的平面布局和纵向沿革,比如哪些地方扩了,哪些地方缩了,哪些地方改了;甚至不同时期,由于不同的风水流派对城市风水问题的认识不同,从而导致的城市改造,以及城市中心点的控制等等,都会发生改变。

微观层面上考古学可做的事情更多。很多关键的地方,只要打一个城市剖面,就能解决重要的问题。但是现在很多文化名城,保一座毁一座。我们的很多考古工作者自身对城市考古工作的认识也不够,对于城市建设中出土的零散文物和城市剖面重视不够,导致许多研究城市考古的重要信息丢失掉了。

除去宏观、中观、微观三个层面的工作,我们还需要从城市史的角度进行中外城市的比较,在这方面,妹尾先生的研究给了我们很多启发。

实地作业和历史地图分析都非常重要

钟翀:刚才两位考古工作者都提到焦虑,其实对城市历史地理研究者甚至可以说是狼狈。我们永远不可能再现完整的历史,只能看到过去留下的斑驳碎影。比如我们花很多心思做了一个复原,考古工作者马上挖出一个东西来,说这是错的,如此境遇也是常常有之。

城市复原研究需要多个专业的学者相互提携,才能走出一方天地来。我本人近两年做得比较多的是江南城市的史地研究,再往细里说,就叫江南城市的历史形态学分析。

在城市历史形态学这一领域,我们特别重视康泽恩学派的研究。该学派认为在历史悠久的城市景观之中,城市平面格局保留了其各个发展阶段的残余特征,是其形态变化的记录复合体。因此,基于演化的视角,从现存平面格局回溯城市形态史,进而探究并揭示其潜在的“形态基因”与发生史,是非常值得推荐的分析方法。他不仅建立了城镇形态研究的基本框架,还形成了一套标准的术语和概念体系。他运用的40多个核心概念,高度抽象而又精练概括,有时候我们说不清楚的问题用他的三言两语就解释清楚了。

康泽恩认为,城市是在漫长历史中逐渐累积起来的物质形态,在时间和空间两个向度上都很复杂。所以,要真正理解城市形态,首先要明确研究的

尺度,其次要把城市的繁杂状态拆分为几个定义清晰的不同方面进行分析,一分解,就会变得比较容易解释。那尺度怎么确定?康泽恩提出以“平面类型单元(plan unit)”作为基本分析单位,从而归纳出许多同质性的形态单元,比如城市中同一时期、因共同内在原因而形成的、具有类似土地利用形式和路网形态的亚区域。

通过康泽恩的这个概念,城市中就有两个非常值得研究的亚区域——城市核(urban core)与城市边缘(urban fringe)。

城市核往往就是城市的发源之地,保留了一座城市萌芽阶段的功能、街道和建筑,从发源地生发出街区肌理,再逐步分裂出来,形成了比较统一的历史城市景观。所以,城市核往往也是城市起源和发展、塑造城市个性的原动力。

城市边缘也非常值得关注,它是一座城市外缘与乡郊的过渡地段,这个地段常常包含乡村城市化在自然演进过程中的多种状态,并且蛰伏着城市生长的巨大潜力。就像现在的城中村,在大规模的发展中被“吞噬”了。这种状况古已有之,但用何种方式“消化”“吸收”,这里面讲究很多。

康泽恩眼中的城市形态,可以粗分成三个相互关联的部分:街道系统、街区及土地划分、建筑基底。量化分析的历史数据揭示,一般而言,城市中最容易改变的是功能,其次是建筑,再次是土地划分,最后是街道。一个城市中的哪些内容容易改变,变化速率怎样,都值得深入研究。

康泽恩的这套分析法对西方的城市规划理论和城市保护研究,都曾产生重大影响,包括对于城市遗产的维护与标准制定、对城市历史景观的深刻鉴别,往往都要遵循这套理论。

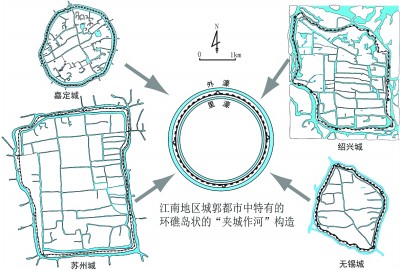

我从2012年开始主持“中国城市历史形态学工作坊”,我们发现一个令人不满的现状,就是当下城市研究的许多具体个案,重文字描述而轻视图上作业,难以展开系统的历史形态学考察。因此在研究实践中,我们强化了实地作业和历史地图分析,尝试以一些大比例尺复原地图的图上作业为基本手段,从聚落发生学角度追溯城市肌理的生长与形塑历程,进而厘清它们的历史本底。通过这样的分析,会得出一些新颖有趣的结论,有时甚至会推翻之前的某些定论,比如关于江南古城“夹城作河”特征型的抽象(见图)、对上海初期城市核——“上海源”的查找和检证,等等。

需要特别指出的是,基于康泽恩理论的城市历史形态学调查,其所聚焦的对象与评价标准,与目前一般意义上的城市文化遗产评估存在着很多的不同。由于时间的侵蚀与人类活动的迭代,我们需要着意研究的地物,也并非件件华丽精美,更多看似普通、有时甚至是残破不堪的面貌,却有着重要甚至非凡的形态发生学标本的价值。

这里我要吐槽一下城市考古,有的简直成了“挖宝”,挖出一个地宫来,大家很高兴,但却忽视了对城市本真或者说城市面貌本底的体察,公众甚至专业工作者对这方面的认识都还有欠缺。挖宝固然要紧,但理解历史上民众社会场域更具价值。从这个意义上说,十分有必要对目前流行的城市遗产认知和评估做出一定的补充、甚至修正。

到2015年,我们的工作坊逐渐达成一些共识。比如,我们认为中国城市历史形态研究可以归纳为两个关键词,一为物理空间(physical space),一为逻辑空间(logical space)。前者是城市的空间实体组成,或实体环境以及各类活动的空间结构和形成。即城市的“有形形态”,主要应包括区域内城市布点形式,城市及城市用地的外部几何形态、街路与街路系统、地块及其在街区中的集聚形态、建筑空间组织和面貌等。后者指城市的无形形态,城市的社会、文明等各种无形要素(机构)的空间形态、发生图谱与演化动力。比如,城市内部末端行政机构的坊、厢、里、图、铺、界、段、图、区、街道居委会等。这样的认知近来也渐为海外学者所接受、认可。

▲江南古城的“夹城作河”特征型钟翀供图

考古学是历史学的一部分,但绝不是历史学的附庸

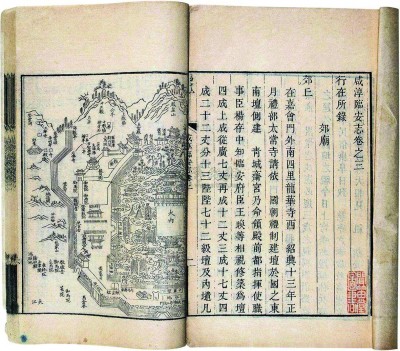

包伟民:我就讲讲地方志。大概就是杭侃所说的微观层面。我们经常发现地方志中关于整个内部城区的描述,通常是由“坊”展开的,但“坊”究竟代表什么东西,大家一直比较困惑,我也很困惑。从唐代存在坊墙的坊市制城市,到宋代的厢坊制城市,“坊”变成了一种居民区,从封闭走向了开放。

在这么一种大的描述框架下面,这些坊代表着什么东西?从《咸淳临安志》中的记录可以发现,坊存在不同性质的内容,但古人对这些差异并没有什么区分的意识。我大致认为应该存在三种不同的形态:坊区、坊(街)巷,还有纪念性建筑。这些纪念性建筑例如官方建的状元坊,有些干脆是民众自己建的。问题是,为什么当时地方志的编纂者觉得这些都是同一类东西,在他们的记述中,对坊的这三种形态相互间不作任何区别,这是我最近思考的问题。

后来读浙江湖州的《嘉泰吴兴志》,我觉得特别有意义,给了我一个很好的启发。它具体描述了某个坊在哪里等等,也记载了街巷。那些街巷之名,例如什么史家巷、油车巷、石灰巷、打银巷等等,都是“出于俚俗”,“猥以为名”。不像那些坊名,例如宣化、保宁等等,都雅得很,具有“思想意义”。

在对巷名的记述中,地方志编纂者的心态就表现出来了。志书中明言:“俚俗所称,本不足录。”本不值得记载的。这样的一种心态,跟前面我们所看到的、他们在记载各个坊名时候的态度,称其“璀灿相望,亦足为吴兴壮观”,完全是正面的表彰,取向截然不同。

这样两种截然不同的心态,让我们可以想到一些什么呢?现存宋元方志关于城区的记载,大多数只记载坊,不提街,不提巷,似乎街巷不存在。但是根据前面《吴兴志》记述,我们可以做一个推断:街巷当然是存在的,只是地方志编纂者不愿意记载,觉得街巷之名太俗了,不值得记。这样看来,我觉得存世地方志给了我们一个误导,让我们误以为那些“坊”才是当时城区构成的一种最主要的景观,或者最主要的一个内容。其实恐怕不是那样。真正影响人们日常生活的,应该还是街巷系统。《嘉泰吴兴志》的编纂者稍微仔细了一些,才记下了“本不足录”的那些街巷之名,而大多数宋元方志的编纂者们,则对街巷完全视而不见,真正做到了“不录”,才使得他们笔下的城市景观,只见坊不见巷。这是我最近一个思考的结果。

回过头来看《咸淳临安志》,有的也记载了街道,但坊跟街究竟是什么关系,一直理不清楚,好像坊就是街巷的一种雅称。但实际上并不是所有的街都立有坊表,而且再细读文献,还会发现很多坊表常常挪来挪去,这说明坊表本质上就是一个附加物,街名巷名才是最根本的要素。

郑老师之前讲的焦虑,我当然很理解。我觉得现在把考古学跟历史学分开是很糟糕的做法,考古学本来就是历史学的一部分,给历史研究提供资料。但考古学绝不是历史研究的附庸,比如能够发现历史资料中缺少的部分或提出一些新的问题,那就具有更大的意义。拿我来说,对考古学的要求或者希望,就是期盼提供更多的资料,因为历史研究的议题都是从资料里引发出来的,更多的历史细节就能发现更多的问题。如果没有资料,连进一步思考的可能性都不存在。这是我的一个想法。

还有一点就是,我认为城市考古和历史地理研究不能只跟着地方志的记载走,比如对唐宋城市的研究就需要认清坊不是城市肌理的主要内容,要回到以街巷为中心的思路上来。

李孝聪:城市考古与城市历史地理,各有各的研究视角,方法也不尽相同。简单来说,城市考古应该是长期甚至是几代人的工作,不能急于求成,更不能对城市考古的成果求全责备。20多年前,宿白先生就谈过这个事情,他当时就觉得城市考古很不容易,特别是改革开放以后城市的发展很快,大片大片旧城区拆掉了;而墓葬考古相对容易,把器物排排队,分分类型,就可能写一篇东西或者出一本书。所以我觉得,要对城市考古有非常宽容的心态,不能要求马上挖出来,全部复原。

无论城市考古、城市史,还是城市历史地理,三者的研究对象一致,都是城市。城市史实际上是以城市为对象,研究城市制度史、城市经济史、城市人口史、城市社会史等等,基本靠文献。而城市历史地理重点关注两个方面,一是城址与地形的关系,二是布局与制度的关联。无论研究都城还是地方城市,其中的布局都跟制度有关系。

比如之前说到坊的问题,我作点回应。我是从城市形态发展过程来区分这个现象的,即唐代规整的城墙形态与宋代坊制废除以后,城市形态变得不规则。所以,我还是比较赞成唐宋变革论的,可以看到的就是城市形态。举无锡城的例子,其唐代的城址和宋代城址之间有非常大的差异,原来是方整的,宋代就变了。这是有文献依据的,我们也实地跑过。

唐代长安城和洛阳城的规划,可以适用严格的坊制,这是建立在当时的国家制度上的。但是,唐代地方城市不是从都市重新规划而来的,以前就有了,所以我们不应该拘泥于成说,找到坊墙就说明这是坊制城市,这是不对的。有没有坊墙,我们不一定能找得出来,找到的墙也不见得就是坊墙。但是有一个制度我们应该了解,就是越坊墙和越篱笆同罪,这是一个管理问题。刚才包伟民老师的几点看法是对的,但我觉得还需要分析,除了文献之外,必须在城市复原图画出来以后,才能够区分什么是坊区、坊表、坊街,什么时候立了牌坊,目的又是什么。

我们城市历史地理研究依据的资料和方法是什么?首先是文献,没有文献不行,这是史学功底;第二是地图;第三就是考古材料,没有考古材料就没有根据。还有一个很好的方法,就是结合实地考察,考察城址与地貌之间的关联。

最后再谈谈中外城市比较,这个我在北大开过课。我认为,研究者不一定非要找出到底是东方影响西方,还是西方

影响东方,而是从人类发展的进程中,找出中外城市的共同性,这比找差异性更有意义。

恢复历史“图景”,某种意义上是拼图式的工作

刘未:非常感谢前面几位学者的报告,有一些共同的认识,也有一些分歧。现在希望大家可以就刚才报告里面提到的问题再作一些回应,也请邓老师和妹尾老师谈谈自己的一些想法。

钟翀:我觉得考古资料还是不可忽视的,它们提供了实证的资料,往往是击碎我们纸上谈兵式美梦的最好武器。因为,事实上很多情况下还是要靠丰富想象的。当然,考古资料也不可能是全面的,不可能将现代城市挖个遍。那么,你挖了2%怎么知道100%?这时候就要用到历史形态学了。打个比方,考古发现一块碎陶片,如果有特征,马上知道原来的整体是什么形状、是什么年代的,道理是一样的。就像古生物学家从一块恐龙的脚趾骨就可以知道是什么龙,在更多情况下,哪怕留存很少的一点,也可以知道很多。

包伟民:我补充一下。挖到一个脚趾骨,就可以知道整个恐龙的样子,这是因为我们对恐龙骨架有一个总体的认识。但是有时候,我会吐槽考古学界,觉得他们的论断可能有那么一点猜想的成分,因为知道的太片段了,就要设想给出一个很大的答案,这中间的差距还是存在的。举个例子,有一次我和朋友一起参观北京的古崖居,心想怎么就认为那是奚族的遗址呢?考古学界的朋友解释说,因为奚族正好活动于那个时期、那个地区,这是有历史记载的,而且遗址跟其他地方不太一样,所以认为它就是属于奚族的。但坦率说,在我看来,这个推理的跨度就有点大。

钟翀:个人感觉当下考古界和建筑界有一误区,就是建筑界常常认定做工精美、保存状态比较好的,价值就高。但我们知道,比如,徽州民居由明入清实际上发生了明显的变化,而早期的朴素形态很容易被遮蔽掉。城市考古也一样,挖宝肯定不对,某些城市造地铁,挖掘作业都没有进行哪怕是最基础的快速考古探查,一下子都毁掉了,等同于毁掉了不可再生的历史文脉。这个问题还是非常紧迫和严重的。

李孝聪:大多数的历代都城,基本上都被现代城址所覆盖、扰动,几代人也不一定能做得出来。但我们可以把视角移到那些还没有被扰动的城址。考古很辛苦,不是古今重叠的其实有很多,可以在全国做一个普查。我个人建议,做古遗址调查的时候,不能有一个做一个,这是做不完的,还是应该有引导,要有所选择。

2003年,我们一帮人跑到现在的蒙古共和国去,发现了契丹城址。在国外进行考古工作有困难,但对于原来属于中国文化影响范围内的一些城址,还应该考查。

邓小南:我们这一组“跨学科”的对话,其实基本是在历史学科范畴内。现在学科门类渐行渐远,专业关注点不同,可能就会有一些所谓的“焦虑”,或者谁是根基,谁更优先这类议论。其实这本来并不是问题,大家都熟知王国维提出的“二重证据法”,同属历史领域的学科门类显然应该互为支持、互为印证、互为依托。新材料、新质疑、新议题,都是这样出来的。

今天几位老师都说到,“读城”的工作是积累性的工作。我自己讲课时也跟学生说,希望一定程度上恢复历史“图景”,某种意义上就是拼图式的工作,材料都是断片式的,要把它们合理地拼在一张全景图上,需要很多积累和基本的背景判断。可以想象拼图的过程,一个一个分散的碎片,先要聚合成一个个小区块,然后再慢慢形成若干大区块,下面的目标就会看得比较清楚,我们就有可能进一步追踪。

各学科确实术业有专攻,大家利用的材料、关注的问题可能都不一样。但许多问题都是纠集聚合在一起的。什么意思呢?我是做官僚制度的,非常注意政治空间的问题,很期待知道这个空间是怎样布局的。这样一些布局确实可以让我们重新审视历史上的一些问题,包括当时机构的分布格局以及信息沟通的途径、制度运行的方式,等等。

之前几位老师讨论到坊时都说到,考古队在路边挖墙,挖的究竟是坊墙还是民宅外墙,往往并不清楚。这要回到当年的情境中去看。民宅住墙在某种意义上是不是有可能承担坊墙的责任,有些住宅区划之间可能并没有预先规划出来完整的道路,两个区块之间的虚空地带,后来可能就变成了路网的组成部分。另外,我们都知道唐代长安非亲王、非高官的宅邸是不能朝街开门的。这就说明,门可能是开在自家院墙上,既然这样,贵族宅邸院落的外墙就可能构成实际的坊墙。

有些东西从文献上看,可能是很规整的制度规划,但在当时的现实条件中,在那个生活实态里,可能并不是那样;好多东西在历史上或许是有替代性的。

妹尾达彦:今天参加这样的研讨非常荣幸。看题目“读城:考古、历史与地理”就知道,对城市的理解不能是分散的,而是有一定的结构、变化、演变和解释。这个题目做书名会非常有意思。城市考古早前从城市的变化入手,对这个题目的体现不是那么的典型,今天我们要开启这样有规律的研究。

▲《咸淳临安志》

了解相邻学科的学术史,推动城市考古前进

刘未:开玩笑地说,一开始我很希望看到大家对彼此的研究进行一些批评,听完之后,感觉虽然有互相之间理解不一致的地方,但就像邓老师所说的,都是在历史学科大的思维下考虑问题。我想做点调和性的工作,因为听下来觉得多多少少有些学科建设的思考在里面,表现在对于对方学科的一些评判,尤其是集中在某些具体的论断上、或者是对某些研究者的评判上。就我个人理解,可能我们更需要对对方学科的学术史做一番梳理,从方法的角度来考虑这个问题。

我自己思考了几个小问题。一个是城市考古学史的问题。这对于从事这个领域工作的人来说,好像不是问题,但实际上仍然是。之前杭老师也提到一点,其实做所谓“古今重叠型”城市考古的,可以说是城市考古里的非主流,是非常少的一部分人,在某种程度上不太容易被接受和认可。其中有一个客观原因,就是方法的创立虽然不是很难,但具体实践比较繁琐,所以现在从事这方面工作的人特别少,积累下来的城市复原实例也很少。另外还有一个很重要的原因,就是对于早年的研究工作来说,材料很难获得,文章看不全,图纸更是如此,要么不给看,要么看了不让你用,反正有各种各样的限制,现在的条件比以前好多了。不过还是有一点往往被忽略掉了,就是城市考古和相邻学科的对话变少了。对于“古今重叠型”城市考古,我们所讨论的城市布局复原及其解释问题,在方法论上,其实和历史地理、城市形态学是相通的。这也是为什么今天想把大家聚到一起共同研讨的缘故。

还想简单说说另外两个问题,一个称为“研究方法的能与不能”。对于“古今重叠型”城市考古来说,我们到底能做什么,以及在哪些方面还存在问题。我们都知道,再怎么挖都不可能把一座城市整个挖出来,考古发掘获得的都是城市碎片,不能独立支撑城市布局的复原。我们依据文献、地图、遗迹遗痕来做复原,因为不这样的话得不到城市全貌。经过几十年来的努力,这方面可以说形成了一套比较系统的方法,也产生了一些成果。

但是,我们还要知道这种研究的局限性。它的优势是整体性,可以画出一张整体复原图来,但局限却在于推测性。这受到我们所依据的材料及其运用的影响,譬如文献分析的严谨程度,地图绘制的精细程度、准确程度,还有对遗迹、遗痕的认定。需要反思的是,在文献、地图、遗迹遗痕的条件不是很完备的时候,又想做整体性的复原,势必面临一些困难,即我们的推测会更多。这种推测有时来源于对已有的研究实例的认知,通常受到既有解释模型的反作用,有点循环论证的意思。就是还没有复原出很多具体实例的时候,会初步构建一个大的框架,使我们在复原的时候更倾向于将其按照已知的模型来理解。

还有一个局限就是粗略性。作为推测性的复原,通常复原的是主干街道,很难进入到分支街道,南方一些条件比较好的城市能做到,但北方就不容易做到。我们在复原的过程中就会把信息简化后形成很粗略的一张图。从这个角度来说,郑老师之前提到的观察城市剖面,就显得很重要。一方面通过剖面把历时性体现出来,可以看到很多反映城市发展过程的东西。另一方面会给推测性复原提出很多挑战,不是说简单地改一条线的问题。我自己做过南宋临安城复原,既有地图也有很详细的街巷描述,把文献中记载的某一条坊巷画在地图上某一个位置这基本没有问题,但南宋时期实际经过几次变化,这种在考古学上时间方面小尺度的变化,是不可能都表现在文献上的,系统的地方志也不可能跟得上考古材料所展现出来的历时性变化。也就是说,文献在这种局部问题上的辅助作用是很有限的,这反而是考古学发挥自身作用的时候。碎片化可能是考古发掘的先天局限,但在局部问题的剖析上,可以走向细读。

另一个问题可以叫做“城市布局的变与不变”。更多时候,我们喜欢去寻找变化。对于“古今重叠型”城市,通常是把重叠作为一个前提之后,却又忽视了重叠,反而倾向于去分析创建型城市。我们很重视这种开创性的“变”,于是会看到一些关于城市史的讨论,从隋唐长安城直接就跳到元大都了,去分析两个不同时代典型实例之间的“变”——而恰恰是某个城市本身自己跟自己的古今重叠容易被忽略。要知道这种重叠并不意味着不变,城市主体框架可能没有变,但局部变了,又或者平面结构不变,但建筑实体变了。我也曾经有困惑,不属于形态层面的那些改变似乎不是考古学要考虑的范畴。今天听了各位报告之后,我觉得即便是“无形之变”,也会对我们理解城市的物质形态起到启发性的作用。

我希望今后的研究能像宿白先生他们刚开始进入城市考古领域时所做的那样,将相邻的历史地理、城市史、建筑史等学科研究都作为城市考古的背景,只有随时了解这些同行们最新的研究动态,城市考古才有可能更进一步。

责任编辑 : 于颖

编辑制作 : 范菁

*文汇独家稿件,转载请注明出处。