【纵观华夏历史,从医学界到皇侯家,一贯缺少对盲人,特别是青少年盲视群体的技术和人性关爱,直到来华传教医生介入,现代文明手段才真正为盲人、特别是青少年失明人群点亮心灵光明。而从医学史出发,挖掘眼科在华行医,继而救助盲人的史料,其学术价值在于从被刻意模糊的形而上视角,找回中国的盲文教育启动机制。】

“如果我能看得见/就能轻易地分辨白天黑夜……/眼前的黑不是黑/你说的白是什么白/人们说的天空蓝/是我记忆中那团白云背后的蓝天/我望向你的脸/却只能看见一片虚无/是不是上帝在我眼前遮住了帘/忘了掀开。”萧煌奇原创《你是我的眼》,自心底发出盲人歌手对光明的渴望,也触及明眼人最柔软的真情,面对盲人的伤痛,我们能做些什么?

自古以来,不乏有心人讨论眼疾诊治技术。但是,直到来华传教医生介入,现代文明手段才真正为盲人、特别是青少年失明人群,点亮心灵光明。这段西医东渐插曲,过去因种种原因被视为宗教鸦片麻醉民众,其积极作用被视而不见。

1889年,广州芳村率先设置我国现代教育建制下的盲人学校,即明心盲人女子书院(Ming Sun School Blind Girls),又名明心盲人书院(Ming Sun School for the Blind)。在此之前,西方传教机构对残疾弱势人群的技术救助已经开始,其中包括1887年创办的山东登州启喑学馆,即中国第一所聋哑人学校,成为现代残疾救助事业逐步启动的标记。

▲左图:《广州明心盲人书院50周年》 中、右图:明心盲人女子书院(又称明心盲人书院)旧影

19世纪后期的清朝,现代化曙光初现,不再万马齐喑。王清福旅美从政呼吁华裔美国人法律地位;广州芳村长大的伍廷芳,成为第一个获得伦敦林肯法学院博士学位的国人;成批的广东籍后生,构成容闳率领的旅美留学幼童团主力。

至于现代医学人才的萌芽,在清代洋务史上历史更久远。广州青年关韬(Kwang Ato)率先弃科举学西医。1850年代起,黄宽(Wong Fun)、何启(Ho Kai)、金韵梅(May King Kin)先后获英美医学学位,而纽约女子医学院MD/PHD双料博士金韵梅,恰是明心书院创始人的正牌学妹。(参拙文,刊《文汇笔会》2017年11月18日,《知识分子》2016年6月 27日,《赛先生》2017年2月6日)

1885年, 王韬小结西洋技艺,可算作学人的认知进步。“西人穷其技巧,造器之用,测天之高,度地之远,辨山冈,区水土,舟车之行,蹑电追风,水火之力,缒幽凿险,信音之速,瞬息千里,化学之精,顷刻万变,几于神工鬼斧,不可思议。坐而言者,可以起而行,利民生,裨国是,乃其荦荦大者。”(《淞隐漫録》自序)

也就是说,1880年代晚期西学气候渐成,引进落实现代残疾救助理念,即临床诊治与技能训练并行,有社会基础。美国长老会梅理士夫妇(Charles Rogers Mills)来华传教34年,启喑学馆首先尝试特殊教育。梅夫人曾在纽约训练聋人手语,她将现代标音运用在学馆,该校翻译的分级识字课本,设计的手语字母表,无疑是中国聋哑教育的最初教材。

2年后,旨在盲人救助的明心书院,由积累了50余年在华行医经验的博济医院,以及新潮的葛夏女子医学堂,给予技术上、经济上的扶植和资助,明心书院的残疾救助能力大大超出启喑学馆。1939年,明心创办50周年时,落实了“为黑暗中枯坐之辈点燃光明”的校训。

传统医学对盲人缺乏有效关爱

纵观华夏历史,从医学界到皇侯家,一贯缺少对盲人,特别是青少年盲视群体的技术和人性关爱。传统医学的眼科论述,主要针对成人和老年病症。对先天性、遗传性和外伤性儿童失明患者的病理、心理和人生辅导,几乎不置一词。对女性儿童的生命尊严,更是置若罔闻。科学与人文精神,在传统华夏医学中的缺位,此谓一例。

简而言之,华夏传统眼疾诊治基于五行学说,参合全身脉症,但在急性流行性眼疾爆发时,整体入手的慢郎中诊治观,无疑隔靴,实效有限。自唐代孙思邈《千金要方》强调生食五辛、夜读细书等因素,容易导致眼病,对功能性光学生理退化的预防,开始有所涉及。

“宜用金篦决,一针之后豁若开云而见白日”,应属中医古籍最早、最有价值的白内障治疗记载,且为华夏医家与古印度等域外文化交流的成果。《秘传眼科龙木论》集历代名家论说,包括金针拨内障以及钩、割、镰、洗等技艺。从此,除了内治的经络调理,外治也实施起来,直接引入熏、洗、点、拨以及针灸、按摩等技术手段。

作为眼疾治疗器具,有必要重点谈谈老花镜。宋元时期,眼镜传入中国,称为“叆叇”。明初,艺衡的《留青日札摘抄》和屠隆的《文房器具笺》均记载,助老人“目力昏倦,不辨细书”。张自烈的《正字通》解,“空空格,眼镜也”。《南都繁会图景物图》的集市上出现“眼镜哥”,竟成科学史研究依据。石云里教授据此探讨帝王政治意识,乾隆爷一生拒绝使用眼镜,旨在不受外物限制,却又念念不忘(《科学春秋》2016/7/25,转载《灵台秘苑》)。

▲《南都繁会图景物图》(局部)仇英(1494—1552)

“器有眼镜者,用助目昏备。或以水晶成,或以玻璃制。玻璃云害眼,水晶则无弊。水晶贵艰得,玻璃贱易致。老年所必须,佩察秋毫细。然我厌其为,至今未一试。挥毫抚笺际,原可蝇头字。抑更有进焉,絜矩具精义。赖彼作斯明,斯明已有蔽。敬告后来人,吾言宜深思。”乾隆自老眼昏花起抗拒眼镜,“眼镜不见古,来自洋船径。胜国一二见,今则其风盛。玻璃者过燥,水晶温其性。目或昏花者,戴之藉明映。长年人实资,翻书棐几凭。今四五十人,何亦用斯竞。一用不可舍,舍则如瞀定。我兹逮古稀,从弗此物凭。虽艰悉蝇头,原可读论孟。观袖珍逊昔,然斯亦何病?絜矩悟明四,勿倒太阿柄。”

到了78岁,皇上已无法写蝇头小楷:“眼镜有二种,水晶与玻璃。玻璃价实廉,水晶货居奇。水晶虽艰致,用之无害滋。玻璃出冶炼,薫蒸火气贻。长年目力衰,视物或可资。今率五旬用,何异同佩觿。予古稀有八,依然弗用斯。蝇头虽难工,豆颗恒书之。以小可喻大,常理非奇思。藉已明于他,其道乖君师。”88岁去世前不久,乾隆对纠结一生的眼镜情缘做了结:“古稀过十还增八,眼镜人人献百方。借物为明非善策,蝇头弗见究何妨。”

翰林院中有阮元者,以眼镜拍马屁竟得赏识。“高宗寿八旬,目无叆叇照。臣赋眼镜诗,褒许得优诏。” 乾隆热衷眼镜却病态长存,本质是拒绝新技术。

▲作者收藏的明代纸框折叠式挂耳镜

西医从诊治眼病入手引导信众

1834年10月26日,美国长老会派遣耶鲁大学医学博士皮特·派克 (Peter Parker),清代通事旧译“伯驾医生”者,远赴广州医学传教。历经一年折腾,伯驾在十三行猪巷(Hog Lane)3号, 即新豆栏7号丰泰行(Fung-tae Hong,San-taulan Street)升匾、开业。此事被学界标记为传教医生入华执业的源头(《博医会杂志》1909年5月号)。

1835年11月4日,“眼科医局”(又称新豆栏医局)开张,“一共来了4个求诊者。一位是双眼全瞎的女性,另一位双眼视力几乎丧失,但伯驾不忍告诉患者,恢复视力机会渺茫,声称会竭尽全力治疗。还有一位25岁的慢性红眼症患者,第4位患者双眼翼状胬肉,伴右侧上眼睑内翻”(Edward V. Gulick:Peter Paker and the Opening of China,1973 Harvard University Press)。

伯驾免费提供医疗服务,当年诊治患者达8000余人。施医人数庞大,与眼疾处置相对快速,疗效稳定不无关系。继而诱使病患听从上帝呼唤,实现医学传教、传播福音的教会意图。西医初来乍到,充任宗教侍女,有规划、有规模地登陆华夏,事实确凿。

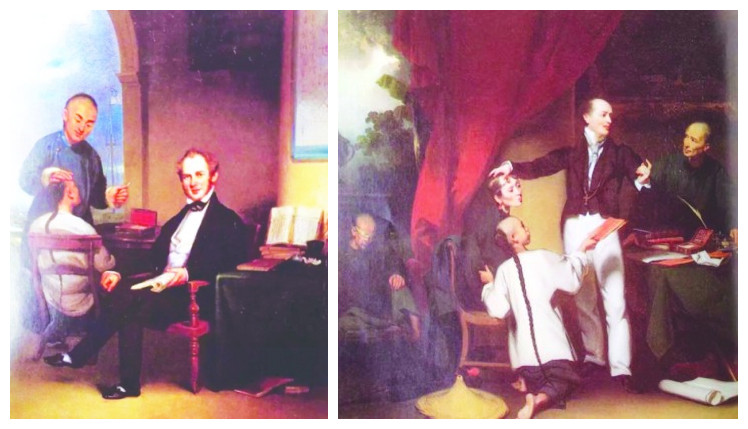

其实,早在伯驾之前,东印度公司雇用的医生已落地行医,他们主要为本公司定居商人和流动船员提供不测之需。但也为当地民众,不时提供西医服务,此事有图有真相。比如,流传甚广的英国画家乔治·欣纳利画作——郭雷枢医生诊所,与伯驾专用画师关乔昌的作品一样,两幅油画都呈现本地眼疾患者接受诊治的细节,留下前摄影时代的实况场景。

▲左图:伯驾诊所 关乔昌画 1839 右图:郭雷枢诊所 乔治·欣纳利画 1835

鸦片战争结束后,以往各色外籍人等,不得擅自离开十三行的旧皇法被废,五口通商使得西医在华传播的社会条件空前松动,各路医学传教士各显神通,到处尝试设立医院,其中包括英国伦敦会派遣的医学博士洛柯哈特(William Lockhart,旧译雒魏林)。1844年,他将西式“上海医馆”,即仁济医院前身的招牌,挂在上海东门外老城闹市。

像前辈入华西医一样,拥有皇家外科学会头衔的雒魏林外科大夫,照旧打出专治眼病的特色项目,吸引本地民众接受医疗服务,意在迅速传递上帝福音。从广州、澳门到上海,洋医生均以眼科打前站拓展西医,一定程度上与19世纪的常见病特点有关。

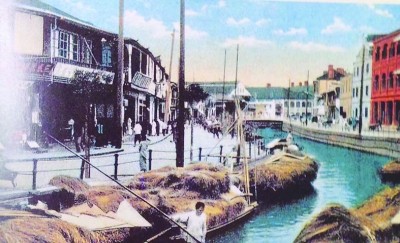

▲上海开埠初期洋泾浜写真

以雒魏林落脚的黄歇浦与洋泾浜交界处为例,沿袭百年的药局弄、大夫坊上,尽管传统医疗服务行当云集,但在170多年前,岐黄术并不热衷眼病治疗。相反,清代最流行的剃头担子,倒是眼明手快,不仅承担了衙门规定的剃发行当,还及时介入刮眉、按摩、挖耳、拔牙、甚至“刮沙眼”服务,眼、耳、鼻、口一条龙,项目之多难以想象!

而眼疾流行,恰恰与剃头匠有关!在没有抗菌素眼药水的19世纪,眼睑微生物感染和季节性传播,往往导致结膜炎爆发,俗称红眼病。此病反复发作,极易继发睫毛倒刺,从而更加引起眼睑结膜刺激,红、肿、痛、热,沙眼衣原体密布,眼睑菌落水泡成灾(Eric Jay Dolin: When American First Met China, Liveright 2012)。

剃头匠说,那就刮沙治疗呗!同一把污染的剃刀,刺破过无数菌落,暂时缓解眼部症状,却加剧了眼疾的交叉感染。有些自以为是的匠人,有意将患者眼睑内侧的泪腺剔除,据说可以根除内毒外侵,结果引来结膜炎频发,结缔组织增生,严重者危及角膜感染,甚至失明。剃头匠的不当处置,使得眼疾在人口密集的人群中,越发不可控制地流行开来。

2011年,美国国立卫生研究院(NIH)论文分析19世纪清朝的眼疾发病和病患处理后,为确认西医东渐之初,眼科出任西医先锋,提供了逻辑依据。通过快捷有效的治疗,彼时西方医术的先进性一目了然,民众眼见为实感受症状缓解和抗感染疗效。被中医文化主导了2000年的古国民众,逐步认可并接受西方医术,在此过程中也有人接受并信仰了西方宗教[Chi-Chao Chan etc, The First West-Style Hospital in China,Arch Ophthalmol, 129(6)791-797]。

从技术上说,传教医生关注常见病,贴近老百姓,这样的医疗路径是成功的,至今值得推广。其社会效应是,传教医生为缺医少药地区百姓,提供了实质性医疗补充。也就是说,在官府老爷压根不相信红毛番鬼还能治病救人的年代,年轻的“花旗佬”伯驾和“英国佬”雒魏林等洋医生,凭借西医好手艺,不仅赚到治病救人好名声,也促进了西医东渐的诚信度。

1854年,海上著名学者王韬在8月24日记载,“是日赋闲,至医院听英人说法,受主餐”。1858年10月3日,“(孙)次公患目赤,同诣春甫处诊治”。仁济医院立足沪上,传教行医两不误。仅历时10年,本地居民一旦脑筋、眼睛不好使,已然习惯寻求西式处理方案。传教医生来华主旨在于扩大教会影响力,他们做到了,同时还改变着社会士人阶层(拙作《西医往来人才出》,《文汇学人》2017年3月)。

雒魏林更是医生中的奇葩,他热衷传教胜过行医,平时将医院交下属运营,甚至不顾皇法溜出夷场,远赴沪郊干事业,闹成“青浦教案”。正应了老话,好事不出门,坏事传千里!不少史书大谈雒魏林传教麻痹国人,极少提及施医所积功德。西医治病与医学传教在19世纪是否毁誉各半,作为西医东渐的学术命题,值得重构检验。

明心的救助实践和示范效应

百多年前,广州博济医院技术有限,无法还盲童以光明,但启动了盲童救助计划,及至葛夏女子医学堂成立,配备全职护理专家,手把手教授明心盲童按摩技术,二家现代医疗机构,融合人文理念与专业技术,符合19世纪特鲁多(E. L. Trudeau MD)的现代医学人文伦理,“有时去治愈,常常去帮助,总是去安慰”(to cure sometimes, to relieve often,to comfort always)。

1882年,26岁的玛丽·尼尔斯(Mary West Niles,汉名:赖马西)获纽约女子医学院博士学位。也就是说,她与中国首位医学女博士金韵梅,曾经同校2年,两人毕业后均在中国医学传教。同年10月19日,刚刚抵达广州的赖博士,接受时任广州博济医院院长嘉约翰(John G Kerr)邀约,担任医院内科、外科诊治服务。

1885年起,赖马西被医学传教会正式任命,负责博济医院妇女儿童业务,先担任博济书院的女生教学,不久后也承担起男生教学任务,曾为1886年入学博济的孙逸仙同学业师。赖博士无疑是博济医学诊治、西医教学系统的首位女教授。

1889年起,博济医院先后收诊5位无法复明的女盲童,嘉约翰院长得知女孩亲友将她们视为“废物”,当即决定,将孩子们留置在医院附属学校学习,并由赖马西医生负责她们的日常生活与学业管理。

随着富玛丽博士(Mary Fulton)的加盟,旅居广州的西方传教社团,对盲人女童的救助正式实施。富玛丽医生早期的施医诊所,以及后期建设的葛夏女子医学堂,都全力介入明心盲校的建设工作。学校主要由赖马西主持,但其休假期间,则由富玛丽代劳。

▲左图:富玛丽博士 右图:赖马西博士

明心办学史上最重要的工作,是建立了盲文培训系统。为了提升盲童救助质量,博济医院专门雇佣盲文训练教师,不仅拯救盲童的灵魂,还要教会她们日后生存技巧。首位盲人教师吴太姑或称林嫂(Ng taai Koo/Lin Shau),来自香港德籍传教士郭德克(Gottschalk)主办的柏林孤儿院。

香港希德西海姆教会(Hildesheim)的冯西豪斯特(Von Seelhorst)与赖马西合作,将西式盲文读写体系粤语化,有助本地学生领会接受。同时印制盲文版的《圣经》与文学作品,充实年轻的心灵,继而又从明心优秀学生中,培养了更多第二代盲人教师,比如雷学楷(Suet Kai Lei),余燕起(Yan Qi Yu)等。前者从家庭弃儿成长为明心校长助理,后者将盲校教学培训计划移植到昆明地区落地生根。

▲上排从左到右:明心首位盲人教师吴太姑或称林嫂,第二代盲人教师雷学楷,第三代盲人教师余燕起

下排:葛夏女子医学堂首席注册护士颁发证书

1989—1939年间,明心书院从早期单纯招收女生,到后期也少量招收男生。半个世纪中,总计培训了506名盲人,其中404名女童,66名男童,2名成年按摩妇女,34名成年技能男性,可谓一炮打响,成绩斐然。

盲校学生大部分来自广东边远地区,也有专程从广西、福建,甚至上海来的学生。1908—1939年间,有160位初小毕业,其中128位女同学中,27位从事布道,21位在各地盲校教学,9位在常规学校教学,4位从事医学按摩,3位从事家政,30位从事手工技能,19位结婚成家,其余15位滞留家庭。

从医学史出发,挖掘眼科在华行医、继而救助盲人的史料,其学术价值在于,从被刻意模糊的形而上视角,找回中国的盲文教育启动机制。放在当下强调人才创新的话语体系中,凸显晚清妇女的特殊创新贡献,重现残疾女性自强不息的魅力。在充满人性和祥和宽松的生存环境中,敬畏生命,尊重人格,提倡个性,每一朵灿烂的生命之花,终有机会得以绽放。 (作者为旅美学者)

*文汇独家稿件,转载请注明出处。