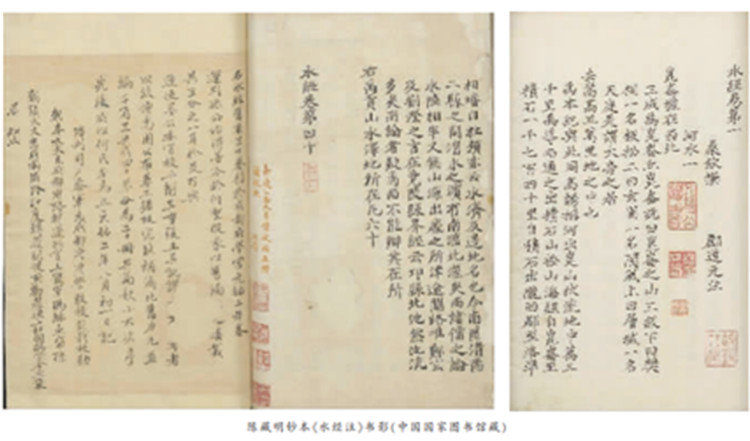

▲陈藏明钞本《水经注》书影(中国国家图书馆藏)

【导读】清代著名藏书家常熟陈揆(字子准)旧藏明钞本《水经注》,是现存于世的五部卷帙完整的明代民间钞本之一。其余四部为:常熟瞿镛旧藏明钞本、松江韩应陛旧藏明钞本、归安陆心源旧藏冯舒所校明钞本及海盐朱希祖旧藏明钞本。除冯校明钞本现藏日本静嘉堂文库外,其余四部皆藏于中国国家图书馆。与另外四部明钞本不同,学界对陈藏明钞本的流传收藏情况了解得极为有限。胡适先生晚年曾治《水经注》二十余年,所阅《水经注》各种版本可谓无数,并撰写了百余万字《水经注》方面的研究著述,其中对明钞本的问题也多有论及,但令人惊奇的是,他对陈藏明钞本竟未着一字,想见他生前应该是不知有此钞本的。仅此一例,即可窥陈藏明钞本的鲜为人知。

五部卷帙完整的《水经注》明代民间钞本

北魏郦道元撰写的《水经注》,是我国古代以水道为纲记载区域地理信息最为著名的典籍。它以西汉王朝的版图为基础(若干地区兼及域外),对许多重要河流及其流域进行综合性的描述,所涉及的内容包括自然地理与人文地理两大部分。全书共有四十卷,三十余万字,是郦道元在为官戎马之暇,利用他所搜集到的各种地方文献与他的部分实地考察所得而撰就的一部“宇宙未有之奇书”(刘献廷《广阳杂记》卷四)。其后虽然有明末黄宗羲《今水经》、清齐召南《水道提纲》等类似的著述出现,但其价值都无法与《水经注》相提并论。在我国古代记载河流水道的著述中,《水经注》一直是“不可无一,不容有二”(沈德潜《沈炳巽〈水经注集释订讹〉序》)的杰作。

《水经注》成书后的五百多年间,靠写(钞)本得以流传,最早见于官方记载的是《隋书·经籍志》。在隋至北宋的一些类书(如隋代的《北堂书钞》、唐代的《初学记》、北宋的《太平御览》)与地理总志(如唐代的《元和郡县图志》、北宋的《太平寰宇记》)中,可以见到《水经注》被征引的文字。至北宋景佑年间(1034-1038),原本四十卷的《水经注》出现了散佚,仅存三十五卷(后复析分为四十卷)。

在雕版印刷出现之后,《水经注》也有刊刻本流行。迄今已知最早的刻本,是北宋中期的成都府学宫刊本。而现存最早的刻本,则是人们习称的“残宋本”(今藏中国国家图书馆),大约刊于南宋初期,仅存十一卷半(没有一叶是完整的),字数尚不及全书的三分之一。

降至明代,在《水经注》版本流传方面形成了两大系统:古本系统与今本系统。所谓古本,即刊刻、钞写时以保留宋本(或影宋本)原貌为准则,即使底本有明显讹误,亦不作改动,尚不涉及校勘研究的版本。除前述“残宋本”外,明代官钞《永乐大典》本《水经注》及诸明代民间钞本《水经注》即属古本系统。所谓今本,即已经对底本进行研究、校改的版本。自明代最早的刊刻本《水经注》黄省曾刊本以降的诸明、清刻本,皆属今本系统。现在我们一般读到的通行本《水经注》,也都可归入今本系统之中。

此次刊印的这部明钞本《水经注》,是现存于世的五部卷帙完整的明代民间钞本之一(今天津图书馆尚藏有一部明练湖书院钞本的残本),属古本系统之列。因为曾是清代著名藏书家常熟陈揆(字子准)旧藏,故简称为陈藏明钞本。其余四部为:常熟瞿镛旧藏明钞本(瞿藏明钞本)、松江韩应陛旧藏明钞本(韩藏明钞本)、归安陆心源旧藏冯舒(字己苍)所校明钞本(冯校明钞本)及海盐朱希祖旧藏明钞本(朱藏明钞本)。这五部明钞本,除冯校明钞本现藏日本静嘉堂文库外,其余四部皆藏于中国国家图书馆。

重新认识陈藏明钞本

与另外四部明钞本不同,学界对陈藏明钞本的流传收藏情况了解得极为有限。胡适先生晚年曾治《水经注》二十余年,所阅《水经注》各种版本可谓无数,并撰写了百余万字《水经注》方面的研究著述,其中对明钞本的问题也多有论及,但令人惊奇的是,他对陈藏明钞本竟未着一字,想见他生前应该是不知有此钞本的。仅此一例,即可窥陈藏明钞本的鲜为人知。不过,倘若仔细察看这部明钞本上保留的藏书印章与校语,并结合历史上相关学者校读《水经注》的情况,不仅可以大体勾勒出陈藏明钞本的流传轨迹,甚至还会有一个意想不到的发现,让我们确认一个过去大家都以为亡佚的《水经注》版本,进而重新认识这部陈藏明钞本的面目与其本身具有的价值。

▲《胡适手稿》(吉林文史出版社,2014年)书影

在陈藏明钞本上,除了陈揆的“稽瑞楼”藏书章外,还可以看到“何寿仁印”“吴郡沈文”“辨之印”“文端公遗书”“翁同龢印”“翁斌孙印”等收藏印章。由这些印章在书中的所钤位置,可以先大致梳理出这一明钞本的流传与收藏线索:在明代先由何寿仁(其人未详,行迹待考)收藏,嘉靖年间归吴县藏书家沈与文(字辨之)。清代嘉庆年间为陈揆家藏;陈氏殁后,应当为同乡好友翁心存购得(潘祖荫《陈揆〈稽瑞楼书目〉序》中曾提及翁心存曾在陈氏身后得其部分藏书),再经翁同龢(心存之子)、翁斌孙(同龢兄同书之孙)之手,最终在二十世纪五十年代,当由翁之熹(斌孙之子)捐赠给当时的北京图书馆。此外,还需要特别注意的是这部钞本书尾的一则袁廷寿跋语。由这则跋语所透出的信息,可以使上述大致复原的流传与收藏线索在沈与文与陈揆之间再补上重要的一环。

袁廷寿(又名廷梼,字又恺,又字寿阶,号五砚楼主人),清吴县人,与黄丕烈(字绍武,号荛圃、荛夫,又号复翁)、周锡瓒(字仲涟,号香岩,又号漪塘,别号香岩居士)、顾之逵(字抱冲)并称乾嘉间吴中“藏书四友”。在陈藏明钞本书尾,袁氏跋曰:“嘉庆乙丑九月借校,因正错简脱失。廷寿。”并钤“袁又恺借校过”章,可见此则跋语字迹当为袁氏亲笔而非过录无疑。而同在乙

丑九月,袁氏从顾广圻(字千里,号涧苹)处获得一部孙潜(字潜夫)校《水经注笺》本(今仅存十六卷,藏于中国国家图书馆),然后又借得顾之逵小读书堆所藏影宋钞本《水经注》,不仅将其中的文字有异处过录到孙潜校本之上,而且还将这部影宋钞本的书尾跋语依式手模下来(傅增湘《藏园群书经眼录》卷五《史部三》“《水经注笺》四十卷”条)。而此跋语,之前仅见于钱曾《读书敏求记》一书之中,且文字多有脱漏,加之顾之逵所藏的影宋钞本《水经注》此后下落不明,因而包括胡适先生在内的学者对袁廷寿手模的那则影宋钞本的跋语愈发看重,并以为是仅存于世的能反映宋刊《水经注》原跋语的完整过录。

然而,在此次影印的这部陈藏明钞本中,令人惊喜地发现,恰恰在书尾处有与袁氏手模相同行款与文字的那则跋语。非但如此,细察袁氏在孙潜校本上所注明的版本行款信息与错简脱漏以及过录的异文,等等,无不与这部明钞本一一契合。凡此数端并结合前述,足可印证这部陈藏明钞本即是大家皆以为久已亡佚的顾之逵所藏影宋钞本《水经注》。顾之逵为顾广圻从兄,他的这部明钞本,除袁氏提及并录异文外,黄丕烈在钱曾《读书敏求记》之《水经注》条目下也曾记录过,并且用来校订钱曾所录陆孟凫所藏《水经注》的跋语,所补文字与袁氏录文同(参见管庭芬、章钰《读书敏求记校证》卷二之下“郦道元注水经四十卷”条所引)。此后,顾之逵收藏的这部影宋明钞本《水经注》便无人再提。现在看来,顾氏殁后,这部明钞本可能即归入陈揆稽瑞楼。迄今为止,之所以鲜有学者将陈藏明钞本与袁校所用顾氏影宋钞本联系起来,可能一则此书深藏陈氏、翁氏家中,得见者少;二则此书之上并未钤有顾氏的任何藏书印章,如果只是做一般的整理著录,自然难以发现二者之间的内在关系并定为一书。

陈藏明钞本的价值和缺憾

在揭橥了陈藏明钞本的真正身世之后,再来看看这部影宋钞本的自身版本情况。

陈藏明钞本共十二册,半叶十一行,行二十字(间或二十一字),无格。经文顶头,注低一字。书前有郦道元序文之半,所阙之字(当为半叶二百二十字)起止、行款皆同瞿藏明钞本。每卷首题“桑钦撰,郦道元注”。从陈藏明钞本行款与文字内容上来看,当为宋刊本的影钞本。又,书中有些篇目中的“桓”字有缺末笔避讳的现象,推测此钞本的祖本当是南宋翻元佑二年(1087)的一部刻本。

▲《水经注》卷十九(局部)残宋本(中国国家图书馆藏,上图)与陈藏明钞本文字行款对照

综合来看,陈藏明钞本主要有以下的研究价值。其一,可补残宋本之缺。由于残宋本残缺太甚,无法充分利用。而陈藏明钞本不仅在行款上,与残宋本相同,甚至每叶每行的字数也都与残宋本一致(偶会出现每行相差一字)。倘以陈藏明钞本做底本,并结合其他古本系统的《水经注》版本,来补残宋本残缺的每叶每行的文字,最终应可大致恢复南宋刊本《水经注》的面貌。其二,书尾保留的宋刊《水经注》跋语,弥足珍贵。这则跋语即是北宋元佑二年成都官刻本的后记与题名的全文转录,从中可以对《水经注》在元佑初刻前后的历史有更加清晰的了解,后来的《水经注》刊本皆出自元佑二年的成都府官刻本应无疑义。其三,可以明了明刊《水经注》存在的错简缘由。陈藏明钞本在文字上与明代第一部刊本《水经注》黄省曾本颇多相同,所存在的错简也颇为一致,推断黄本所用的底本与陈藏明钞本为同一祖本。在卷一《河水一》,黄本有一处错简与陈藏明钞本相同,而从陈藏明钞本可以清楚地看到,这处错简的文字为完整的前后两叶。换言之,这处错简应是在钞完装订成册时,将这两叶前后错排误装所致。从现存明钞本《水经注》每叶皆无叶码标注的特点来看,这种情况极易发生。

当然,作为《水经注》的古本之一,陈藏明钞本也不可避免地存在一些缺憾,除上面提及的错简问题外,还存在文字脱漏(如卷十八《渭水中》郦注“长安人刘终于崩”下,脱“所得白玉方一尺”至“余谓崔骃皇览”四百多字的一整叶)、讹误(如卷十七《渭水上》郦注“又东与大弁州水出西山二源合注东历大弁川”中,“大弁州水”当为“大弁川水”之讹)等方面的问题。这是在利用这部明钞本进行《水经注》文本研究时需要特别注意的。

最后,再对陈藏明钞本目前的著录信息略赘数语。在《北京图书馆古籍善本书目》第二册《史部》中,陈藏明钞本著录为:“何焯、顾广圻校,袁廷梼校并跋”。其中的“袁廷梼校并跋”自然没有疑义。但“何焯、顾广圻校”的表述,则恐怕不够准确。遍览陈藏明钞本,可以看到只是大致有三种批校正文的笔迹,且从批校内容上看,校者应是以明朱谋《水经注笺》的文字来进行比对的,并不能直接证实乃何、顾二人所为。目前已知的何焯校本《水经注》真迹(今藏台湾“国家图书馆”),是批校在一部《水经注笺》上的。以其中的文字与陈藏明钞本的校语对比,不难发现内容、笔迹皆不相同。整理者之所以认为陈藏明钞本中有何焯校语,可能与其中卷二《河水二》有“‘津逮’归太仆家抄本、赵清常校本皆作‘津达’”一句批校有关。然相似的校语,何氏在《水经注笺》上的亲笔则为:“‘逮’归太仆家钞本、赵清常校本皆作‘造’”(赵一清《水经注释》中引何氏此句相同)。二者表述的文字有异。非但如此,其实何氏的亲笔校语是有误的,所校的文字实际上应是陈藏明钞本校语中的表述“津达”而不是“津造”。由此似可推断如果何氏此处不是笔误,即很可能是并未亲见过属于古本系统的归太仆(即归有光)家钞本与赵清常(即赵琦美)校本的《水经注》。换言之,何氏此处很可能亦是过录的他人版本中的校语。至于“顾广圻校”的著录,则应与陈藏明钞本卷十八《渭水中》的一句校语“中脱一叶”下小字署“千里”二字有关。“千里”此处指“顾广圻”自然无误,但从此四字校语的笔迹来看,并不像顾氏的亲笔。更况且倘若此处是顾氏的亲校,也无需要缀上“千里”二字。相反,这种校语下署名的情况,恰为清人过录他人校语的通例。据上分析,即使陈藏明钞本中的一些校语内容可视为与何、顾二人有关的话,也只能是他人的过录,而不应断为二人的亲笔。

要之,陈藏明钞本是一部十分珍贵的《水经注》版本,国家图书馆出版社此次将其列入《国学基本典籍丛刊》影印出版,实在是一次嘉惠学林之举,相信对《水经注》的研究一定会大有裨益。

作者:李晓杰(复旦大学历史地理研究中心教授;本文为国家图书馆出版社即将影印刊行的明钞本《水经注》一书序言) 编辑:文汇报理评部

*文汇独家稿件,转载请注明出处。