余华评价“在这部题材各异的小说集里,程永新既写下了我们,也写下了他们,同时让我们和他们在书中熠熠闪光”。

苏童感叹:“八十年代就造好的船,现在启航了。我们看见那船急速地穿越暗黑的洋面,也穿越了时光,留下一路银色的水花。我们听见某种海浪般的声音,那个声音时而澎湃,时而宁静,说的是时间的故事,也是探险的故事。”

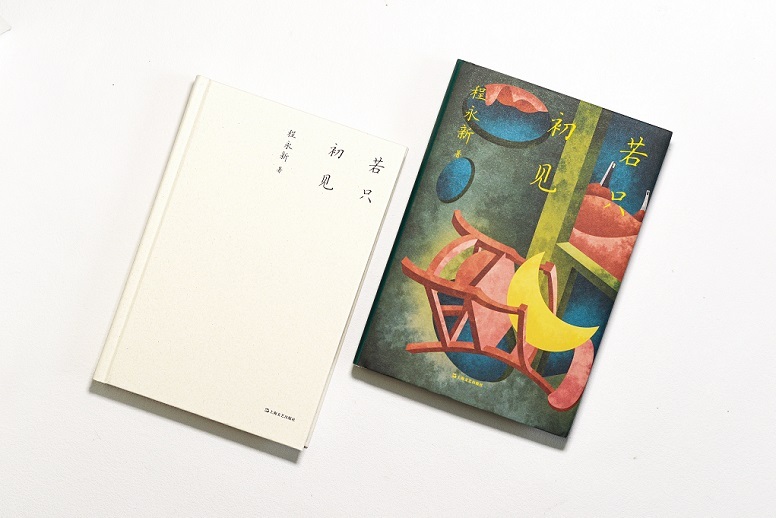

——前不久,《收获》杂志主编、作家程永新小说集《若只初见》由上海文艺出版社推出,这是程永新于前年新冠肺炎疫情防控期间在家完成。同题小说《若只初见》从个体经验出发,深深打上激情洒脱的二十世纪八九十年代之魂;《风的形状》讲述酷热午后大学生敲开一座老宅铁门后的遭遇;历史和武林题材的《青城山记》探究意念、梦想与人性的关系;《麻将世界》聚焦友谊、爱情和杯盘狼藉的生活;《我的清迈,我的邓丽君》则以感伤情绪与节制手法,书写邓丽君与一个时代的关系。

“你的作品就是你的女儿,她要出嫁了,你怎么想办法要让她漂亮一点,化妆得更好一点呢?她的各种服装、各种装饰能够符合她自身的特质,以及审美境界。”谈及创作心路,程永新在湖南长沙止间书店分享道:几十年来,我不停地与作家朋友们探讨小说写作的方方面面,“当作品的一面镜子是一回事,自己写作又完全是另一回事。比较庆幸这五篇小说是完全不同的风格,它们是我长期从事文学工作的一种体悟和实践,写得好不好,读者喜不喜欢,那就是天意了。”

“永新老师是很时髦的人,他的样子和我十六年前第一次见他没有多大变化,结果他一开口,说的是下乡。”在作家田耳看来,《若只初见》写出了一种分寸与冒犯在同一场域里的张力,“何为乡村文学,何为城市文学,这么多年这个话题聊了无数次。但当我们要说到底哪篇可以作为当下城市文学的范本,我们所有人都遭遇失语。你可能写城市,但文字中的城市和我印象中的城市相距很大。我甚至怀疑我们的文字天生印有农耕文化的烙印。但读了《若只初见》,或许城市和乡村的写作区别不在于时间和场域,更重要的是城市男女在分寸与冒犯之间的角力。”

《收获》文学杂志创刊于1957年7月,是新中国最早创办的大型文学刊物,巴金、靳以曾担任主编。前不久《收获》创刊65周年特展在上海开幕,吸引了许多文学爱好者。

“我在《收获》工作四十年,老一辈知识分子对我们这代人的影响是巨大的,是渗入灵魂的。老巴金讲的话也没有很宏大的哲学理念,他讲办刊物就是出人、出作品,另外一个就是把心交给读者。”程永新责编过贾平凹《秦腔》、苏童《黄雀记》、李洱《应物兄》等文学作品,策划推出先锋文学青年专号等,“我们做编辑的就是作家的‘提衣人’,让他们施展身手,发挥才华。”

苏州大学教授、评论家王尧欣赏《若只初见》富有新意的人物形象与关系结构,“人物关系结构的变化,是优秀小说家最成熟的一个方面。在实践中,永新对人性、人与人的关系、人与世界的关系都有了新的理解。”在《祸起萧墙》《乌龙山剿匪记》作者水运宪看来,《若只初见》写出了一代人的追求、焦虑和命运。

作者:许旸

编辑:姜方

责任编辑:范昕

*文汇独家稿件,转载请注明出处。