12月6日,由上海市社联与文汇报社主办的“东方讲坛·文汇讲堂——文学与我们的生活”演讲季(简称文学季)第四场迎来了一位重磅嘉宾。台上,著名作家、陕西省作协主席贾平凹与复旦大学图书馆馆长、长江学者、文学评论家陈思和坐到一起,共谈“文学与我们的生活”。台下,座无虚席、加座、席地而坐,直到“站无虚席”,容纳300人已是饱和状态的礼堂,在讲座开始前已寸步难行。无处可站,主办方把过道里站着的读者请上讲台,直接挤挤挨挨坐到了嘉宾身畔。

有一道光,我们彼此照亮

当天下午2时许,同所有读者一样,贾平凹饶有兴味地观看大屏幕里的配音PPT介绍。那是关于他的介绍回眸,大到他对八百里秦川的情结与意蕴,细至当年他踏入校门时精确的步数,在PPT中一一娓娓道来。淳厚的男声尾音刚落,满堂掌声里也有贾平凹的一份,不敏于辞的作家连连称“好”,照例带着浓烈的秦腔。

专门制作的PPT是送给嘉宾的惊喜,却也道出主办方的初衷——都市如香槟泡沫般璀璨的灯火里,必有一盏属于文学。点亮后的光芒,既可照耀到彼端,同样熨帖着此端。

自从10月25日东方讲坛·文汇讲堂开启文学季大幕,前四期以来,格非、杨扬、方方、汪涌豪、孙甘露、罗岗、贾平凹、陈思和8位作家、学者先后走进讲堂,与读者们共赴文学之约。每次3小时,既有作家与学者基于同一主题下的独立演说,又有嘉宾与读者面对面交流的互动环节。在《开放的写作》、《安顿在城市的文学》、《文学创作和个人表达》、《情感与故事》、《迁徙与阅读》、《法自然和现实主义创作》等一个个题目下,既有嘉宾们抛出相呼应的观点,比如“文学是观照人心的”和“文学给人否定与超越的力量”,也有读者和嘉宾灵感碰撞后的针锋相对,比如“作家该不该追逐社会风潮”。每一场观念交锋后,既有读者约定下次再见,更有嘉宾们连连称道不虚此行。

有种情怀,我们共同激荡

“在寻找精神家园的路上,我们时常惊恐不安。”有读者问贾平凹,作为一名在读的大学研究生,自己已然感到文学坚守的道路漫长并险阻,身为成名已久的作家,他是如何长久地保持创作的激情与兴奋点。一言道出场内许多读者的心声。就连陈思和也引颈期待贾平凹的回答,作家是如何做到平均一年半到两年就创作一部新长篇,且篇篇经典、部部有新意的呢?

全场的目光齐刷刷聚焦贾平凹,只见他举起一只拳头比划,“如果一头猪不好好吃,本该长120斤,结果只长了80斤,灵魂从原来这么大,最后缩成了拳头般大小,下一世便只能投做一只弱小的动物。”他试图用佛家的轮回观点、充满想象力的语言来表述,无论怎样的身份,无论生命里哪个阶段,“把自己尽量做好,才对得起胸中情怀”。

对于主会场近400名读者以及设在华东理工大学奉贤校区视频分播点的近300位听众而言,“情怀”是众人聚集到一起的最大理由。风调雨顺的年代,固不会有艾青那样“为什么我的眼里常含泪水?因为我对这片土地爱得深沉”式的直抒胸臆,但岁月失语,惟文能言,上海市社联、文汇报所能做的,便是叫情怀对话,让文学大爱共同激荡。

正因为此,文学季系列讲座开始以来,不断感召着城市里向往文学的人群,特别是青年文学爱好者。现场从来座无虚席。而第一期后,工作人员发现,外地读者甚至一些身有残障的听众都不惜跋涉汇聚一堂。读者找到我们,我们找到读者,随后一起投奔文学。

有个方向,我们携手前往

每场文学季演讲结束,嘉宾们带走文汇讲堂为其度身定制的PPT光盘,所有读者揣着刊有嘉宾长篇人物稿的《文汇讲堂》小报称心而归。而对于文汇讲堂工作室的工作人员而言,新一期的讲堂筹备已经提前开启。“从大家到大家”是唯一的目标。前一个“大家”是作家、学者、有大成者,后一个“大家”则是知识受众,是每一个文学梦想的盛开。

更值一提的是,在文学季搭建起的学习共同体里,大受脾益的何止是读者一方。讲堂本身,乃至嘉宾们都时常有种感觉“这是次‘借脑’的灵感启迪”。

东方讲坛·文汇讲堂文学季12月20日就要暂告段落了,作家韩少功与评论家王晓明将做客最后一期。5次相约虽然短暂,却能让星火成薪火,启程与交接在城市每个角落。一切正如陈思和教授所感慨的:“文学与1980年代比,并不至无人问津,只是在信息透明化的今天,受众被分散化。而文学季的活动让大家看见,如今,在文学的世界里,依然可以温暖如初。”

文学的世界,我们愿做一砖一瓦

文汇报与社联为什么要合作推出本届文学季讲座?用上海市社联专职副主席刘世军的话就是:“一方面是时代背景决定的。上海的城市正在快速变化中,我们需要寻找思想的定力、灵魂的安顿,在历史巨大的变迁中找准未来方向。另一方面,吸引我们的是文汇报中正平和的气质、深厚人文的内涵,以及媒体本身的公信力与传播力。

从今年初开始,组织方就开始酝酿,选择的讲座既要能契合时代、切中现时生活,在社会中产生共鸣,又能彰显上海在城市文化建设中的软实力。在排出思想、情怀、方向、时代、大众、文化影响力等等一串关键词后,敲定了“文史哲”三季专题——“哲学与我们的时代”、“文学与我们的生活”、“历史与我们的未来”。核心是“我们”,意为每个人都是参与者。

“文学与我们的生活”的主题既定,就要考虑邀请不同地域生活的代表性嘉宾,他们扎根的土壤不同,那么创作风格自然各有千秋,这就是如今的文学季演讲嘉宾阵容——格非来自北京,方方是湖北人,孙甘露是本土作家,贾平凹扎根西北,韩少功来自海南,几位作家来自天南海北。

水泄不通的现场、在讲台上席地而坐的读者,文学季受欢迎的程度有目共睹,连哲学季的演讲嘉宾华师大教授高瑞泉也特地赶来,坐在台下当一名文学季的听众。

上海正在构筑国际文化大都市,必须有具备影响力的文化活动、文化事件与文化人物。在此过程中,我们愿做一砖一瓦。

贾平凹讲话时,听者无不竖起耳朵屏气凝神。一来当然是尊重,二来是因他一开口便是浓郁秦腔。

贾平凹的演讲,配上原汁原味的商洛方言,有些不着边际,看似莫测高深。作家嘿嘿一笑:“听不懂或者听不清楚对我而言是好事,可以把讲的不好的地方遮蔽过去。”他说自己生来有两件事不自信,一是个头,二是人前说话。

对他自嘲的“笨”,也许称“拙”更精当些,已故作家汪曾祺做过如是评价:“大直若屈,大巧若拙,大辩若呐。”拙和呐是贾平凹给人的外在印象,而巧与辩才是真实的他。只不过,那个真实的、巧思善辩的贾平凹习惯藏在文字背后。他的这次演讲,看似全无“作家气”,在稠人广众之中,只把自己缩小到最低限度,但其实灵敏与睿智全在那些“鲜花着锦,烈火烹油”的细琐段落里,就像他自我描述的——“走过许多路,见过许多树,往事如同行车的路边树,闪过去了,但其实树还在。”从《商州》到《老生》,15部长篇小说,无非贾平凹来时路上的、形态各异的树。

作家分品种,一重境界一重山

关于文化,贾平凹有一段论述:“各个人群居住的地方不同,气候不同,物产不同,生活方式不同,这就形成了各自的文化。”他把文化比作人的生存方式,是一种过日子的哲学。

由文化背景不同而让作家分出品种,这是他开宗明义的阐释:“我是农民。”出身乡土,贾平凹最先接受的便是民间文化,且是最底层的农村民间文化。在商州农村度过的童年,月亮是夜的太阳,丑石富有美感,榆钱可以养活婆婆,民间大量的神秘文化都对生于斯长于斯的作家产生深刻影响。所以,他早期的长篇小说《商州》与《浮躁》里,投射出的无不是青年对乡村的复杂情愫。

“但人在路上,难免拐弯,拐弯处那棵标志性的树便留在了记忆中。”当外界以为贾平凹会在乡土小说的大道上发足狂奔时,他却倏忽拐弯,写起了当代西安,记叙“废都”里闲散文人庄之蝶、龚靖元、汪希眠与阮知非的起居故事。接着,《秦腔》、《古炉》、《带灯》,或苍凉叙事,或与鲁迅对话,或悲悯情切,贾平凹似乎再没重复过自己,每一两年新作出手,便要换一棵“树”另行标记。直到翻开《老生》,评论界一致惊奇——他竟如此艺高胆大,每章开篇都嵌入一段《山海经》,直接承袭《红楼梦》的叙事传统。

有人探寻他创作风格闪展腾挪的根源,贾平凹却诉起自己的生死观变迁。“人生悲苦的观念影响了我几十年。”出生第一响啼哭,世间无数哀愁,莫不是作家眼中人生苦短的写照。但50岁后的某一天,“我却突然自问,既然生来受罪,为何几十亿人活着的时候都不想死?”反思过后是豁然开朗,“原来,人来自于爱,每个人都因为爱才诞生。既是如此,何不心生喜悦?何不相信:你爱花,其实花一样喜欢你,甚至花更爱你。”一山又一山,境界一重再一重,《山海经》便是这般描绘的。

时代需责任,我有使命不敢怠

新作《老生》,贾平凹在拐过几个弯后回归陕南的山村,试图从20世纪初一直写到当下。民间写史的作家不在少数,但他却算得上异数。不仅因为《山海经》的融入或是《红楼梦》式的笔法,更多的在于他小说里过去与现时的矛盾存在。

在回眸“历史”中,贾平凹笔下的叙述人都带有奇诡色彩,比如引生、狗尿苔、唱师等等奇人,他们或是不明所以的狂乱,或是其来有自的超然。但到了探访“当下”时,他写到的主人公子路、庄之蝶、带灯等,却齐齐剥下奇异外套,纵有出世之心,但到底是入世之人,精神世界总徘徊于撕扯与挣扎。如此刻意安排,贾平凹只用“时代形成了各自不同的品种”来解释。一个时代有一个时代的人,更有各自对应的文学。他说:“要让人能寻到对应的家园。”

至于他自己,从最初石破天惊的《废都》,到苍凉透骨的《秦腔》、直白反讽的《高兴》,一直到现在以“荒”为底色的《老生》,贾平凹一直在朝着一个方向迈进,即用见微知著的文学书写,来对历史文化进行反思。“我常思索什么样的作品才是好作品?”创作30多年间,贾平凹发现这个年代的作家都在写着百年的故事,且故事里多的是丑恶、残暴和恐惧,仿佛揭露和批判就是文学创作的核心。“当然这是必然也是必须的,”他承认,社会转型的时代,复杂丑陋摆脱不了,“但文学并不是为呈现这些复杂丑陋而生,并不意图让人绝望甚至自杀,而应该提倡更好地生活。”

所以,贾平凹的坚持,从某种角度上讲,就是站在当代说一些公道话。“这种公道话其实是在思考。就像一个人吃完饭,牙上沾着韭菜,你要告诉他把嘴上的韭菜擦一擦。这有可能会让对方难堪,但确实保持了他的形象。”作家说,听“公道话”的结果取决于牙上有韭菜的人如何看待,更取决于指出他的人讲究怎样的方式。落到创作上,便是怎样用写实的笔触去唤醒人心向善的一面。

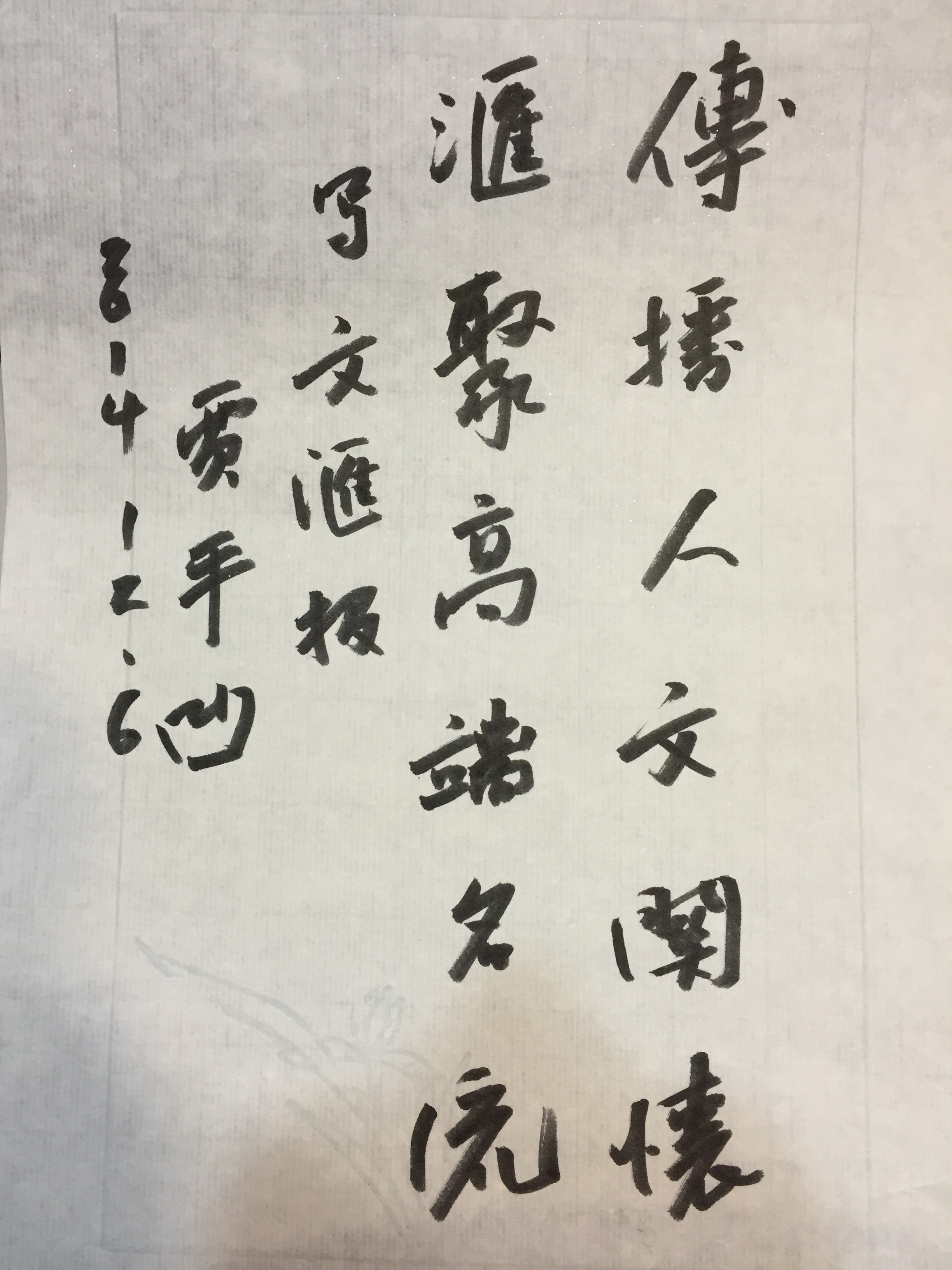

贾平凹把这视为对家乡、对记忆的一份责任。他把这些写在新书的封底:“我有使命不敢怠,站高山兮深谷行。风起云涌百年过,原来如此等老生。”