什么是自然文学?——以自觉的生态意识反映人与自然关系的文学,就是自然文学。自然文学强调人对自然的尊重,强调人的责任和担当。

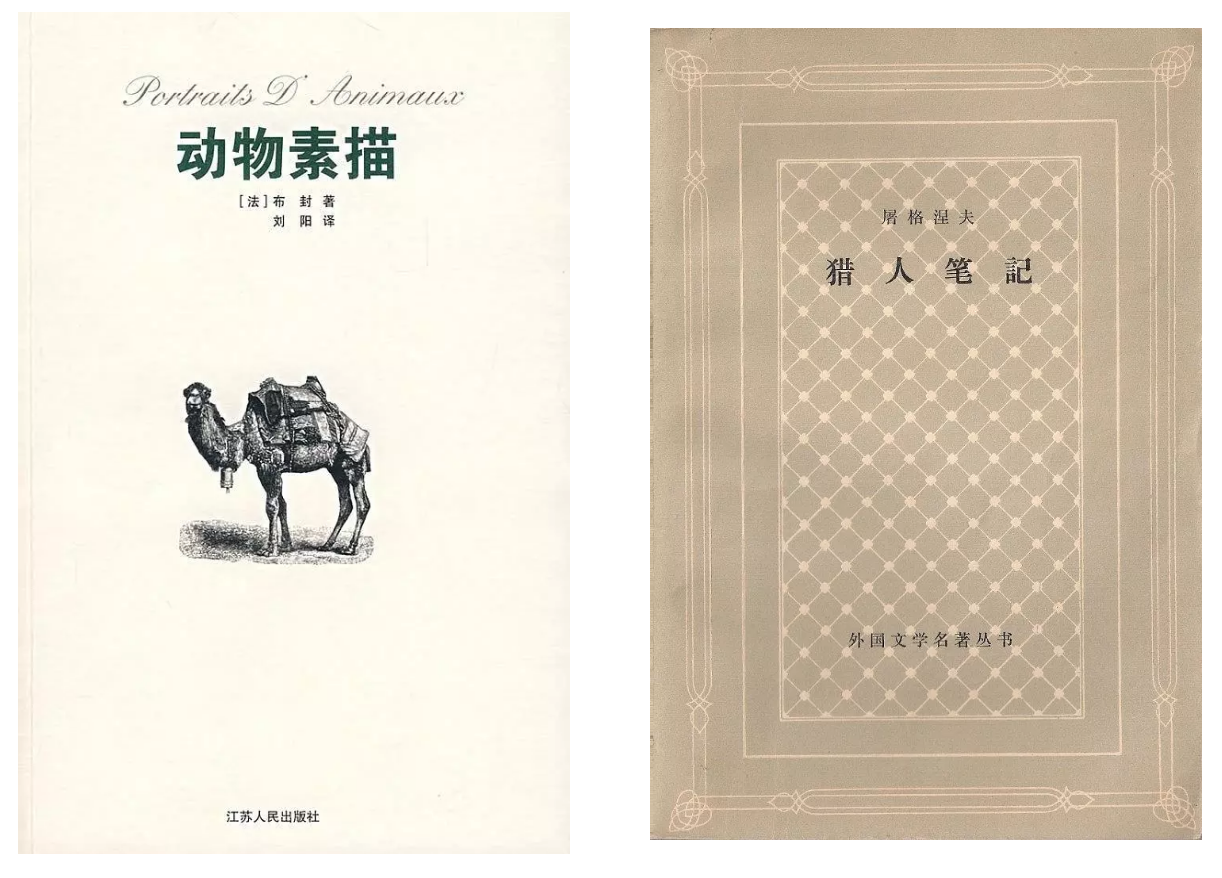

自然文学关注的不是自然本身,也不是自然背景中的人,而是人与自然的关系。这种关系,一方面是自然对人类的影响(物质、精神),另一方面是人对待自然的态度,人在自然中的行为。在这个意义上说,布封的《动物素描》和屠格涅夫的《猎人笔记》可能还不是严格意义的自然文学。因为,在《动物素描》中几乎看不到人;在《猎人笔记》中,既有自然,也有人,但自然不过是背景,它的主题仍然是人。

自然文学是怎样产生的呢?一句话——是从问题中产生的。是自然的问题?还是人的问题?事实上,自然本身没有问题,是人的问题导致了自然的问题。所以,自然问题的本质,是人的问题。

虽然问题催生了自然文学,但是自然文学却是关于美的文学。在此,我想起比利时作家梅特林克说过的一句话:“凭借某些美的力量,灵魂才得以存活。”梅特林克是一位了不起的作家,他的话剧《青鸟》曾获得诺贝尔文学奖。他也写过几部自然文学作品,比如《花的智慧》《蜜蜂的生活》《白蚁的生活》《蚂蚁的生活》等。也许,自然文学不是拒绝现代生活方式,而是要找回被现代生活遗失了的生活本质——美。美的前提是欢愉。是什么带来的欢愉?爱默生说,欢愉来自自然,来自人的内心,更来自人与自然关系的和谐中。在找回丢失的美的同时,自然文学还要唤醒美——每个人内心都存在的美;创造美——这个世界的美还不够,需要人去创造更多的美。

“植物本身只有一个目标:逃离依附地面的命运,拜托沉重严峻的自然规律,解放自我,突破狭隘的空间,发明或者依赖翼瓣,逃得越远越好,逾越了宿命的囹圄,接近另一个领域,渗透到一个灵活而富有活力的世界中……事实上,植物最终达到了目标,如果我们也可以成功地生活在突破命运的时代中,或者达到摆脱最沉重的物质定律的程度,这难道不令人惊奇吗?“

——梅特林克《花的智慧》

现代生活制造着垃圾,制造着污染,也制造着浮躁、焦虑和惶恐。自然文学提醒我们,自然法则不可抗拒。春夏秋冬,四时有序。山水相依,各有其位。山之南,谓之阳;水之南,谓之阴。山水不可颠倒,阴阳不可错乱。

自然文学主张,人应当过一种从容不迫的生活,同时去感受生命的教诲,在简约中体味生活的意义。自然文学与穷奢极欲逆向而驰。它从生态问题中来,到人的灵魂里去。因为所有的问题,都是人的问题。

自然文学对这个世界的畸变、扭曲和贪欲及堕落,会产生一点抑制作用吗?我无法给出答案。然而,可以肯定的是,尽管自然文学不能直接改变生态状况,而改变人们的思维和观念,甚至改变人们的生活方式则是完全可能的。从这个意义上说,自然文学的作用似乎又是巨大的。自然文学通过独特的视角,呈现人与自然的关系,反思生态问题中人的问题。或许,人的最大问题——就是丢失了人性。

美国的自然文学值得我们研究。1789年,美国建国后,工业飞速发展,经济建设高歌猛进。然而,随着西部大开发和铁路的修建,美国的自然资源和生态环境也遭到了破坏。森林巨减,野牛濒临灭绝。19世纪50年代至20世纪20年代,美国社会兴起了一场声势浩大的自然保护运动,涌现出了一批自然文学作家,如:爱默生、梭罗、巴勒斯、缪尔、奥尔森、利奥波德、卡尔逊等等。

写宁静写得最好的是梭罗(《瓦尔登湖》),写森林写得最好的是缪尔(《夏日走过山间》《我们的国家公园》),写海洋写得最好的是卡尔逊(《海风下》《环绕我们的海洋》《海洋的边缘》)写荒野写得最好的是奥尔森(《低吟的荒野》)。

这些自然文学作家并非专业作家,而是某一领域的专家。他们就地取材,用文学随笔的形式,来抒写自然,抒写人与自然的关系,表达自己对生命,以及对自然的看法。他们的作品不是虚构的,不是道听途说的,不是编造的,也不是煞有介事采访来的,而是自己亲身经历的,甚至就是自己的日常工作状态和生活状态。所以,自然文学作品,带有文学性、科普性、知识性和趣味性就不难理解了。

大概是始于梭罗吧,搞自然文学的人似乎都有一个木屋,即便不是木屋,也一定有一所类似木屋的房子或院子。梭罗在瓦尔登湖岸边的木屋里生活了两年两个月零两天。梭罗的思想源于谁呢?从梭罗读的一些书来看,一个是达尔文,一个是爱默生。达尔文《物种起源》梭罗不知研读了多少遍,而爱默生《自然论》中有些句子他都能背诵下来。为了近距离地向爱默生讨教,他以给爱默生的两个孩子做家庭教师为名,客居在爱默生家里,还承担了为爱默生抄写手稿等一些琐事。这显然超出了家庭教师所该干的事情。

约翰·巴勒斯有一座石屋,总统拜访过,惠特曼拜访过,爱迪生拜访过,福特拜访过。巴勒斯在那里写出了《醒来的森林》。巴勒斯是一位鸟类学家,他生活在美国东部山区及哈德逊河畔,长期从事鸟类观察和研究。约翰·缪尔则是一位地质学家,常年在美国西部山间行走找矿。缪尔在野外住帐篷是常态。他被称为美国国家公园之父。他创作了《优胜美地公园》《我们的国家公园》。

奥尔森对梭罗情有独钟,对巴勒斯也是赞赏有加。奥尔森写《低吟的荒野》时,手边就有一本几乎快被翻滥了的《瓦尔登湖》,时不时就引上一句。他在荒野间也造了一间小屋,用石头垒砌的。奥尔森有个嗜好——刨石头。心情烦闷的时候,就去荒原上刨石头。手里把玩石头,他才踏实,稳定,找到感觉。然后,把自己的生活压缩到一隅,压缩到最简朴的条件中。他走向荒野,与星空、森林和河流对话,他在小屋里思考、写作。奥尔森从古朴的荒野中寻到了一种抵御外界诱惑的定力,一种与天地万物融为一体的安宁。他发现,走向荒野,其实就是走向内心。

第二十六任美国总统西奥多·罗斯福对推动国家公园的建立及美国自然文学创作和美国生态保护运动,可谓是功勋卓著的人物。他执政七年,将大量的私有土地转化为国有,从而为后代保存了大量的森林、公园、矿藏、石油、煤田等自然资源。1904年,他在佛罗里达州设立了世界上第一个国家鸟类保护区。1905年,又敦促美国国会成立美国林业服务局,管理国有森林和土地。在他当政时期,美国设立的国家公园和自然保护区的总面积,超过了所有前任总统设立的国家公园和自然保护区的总和。他还颁布了若干保护法令,保护美国的自然资源。

他还经常给《户外生活》杂志撰稿,表达自己保护自然的理念。卸任后,他到南美和非洲进行探险和考察,创作多本自然文学随笔。政治人物从事自然文学创作,罗斯福也许是唯一的。

徐刚是中国自然文学的代表性作家之一。他在北京郊区通州张家湾曾购置了一处农舍,院外就是运河,运河两岸就是稻田。徐刚在那里生活了若干年。蛙鸣、鸟语、岸柳,还有飘香的稻花与他相伴,他在那里写出了《守望家园》。

近年来,梁衡在中国大地奔走,到处寻找古树。他已经创作了二十二篇关于古树的散文,出版了散文集《树梢上的中国》。梁衡先生喜欢住在昌平的一个小院。小院里有近百种树,都是他亲手种植的。油松、白皮松、雪松等松树的一枚针叶上的松针数量是有着明显的不同的,是三针呢?两针呢?还是五针呢?梁先生能说得清清楚楚。这方面的知识,就是来源于他平时的观察。

韩少功在湖南一个叫八景峒的地方也造了一所房子,开了一片地,种豆角、西红柿、黄瓜、白菜等各样的蔬菜,不上化肥不用农药。自给自足,自得其乐。劳作之余,写出了《山南水北》,那是一本特别生态特别闲适的书。

刘亮程在北疆一个偏僻的地方建了一个木垒书院,自封院长。一边种土豆种油菜,一边读书写作,自得其乐。还有李娟,跟着妈妈住在蒙古包里,在大漠上种向日葵,种一茬被鹅喉羚啃了,种一茬被鹅喉羚啃了,她自己已经没了信心,可她妈妈还是坚持,接着种,种了四茬才种成。向日葵疯长。向日葵长起来了,蒙古包就沉到绿海里了。——这里的蒙古包就是李娟的木屋。

海子那个时代,没赚几个稿费,手头紧,买不起房子。但是,在他自己的心里还是有一所房子的,那所房子的位置也不错——面朝大海,春暖花开。海子受梭罗的影响颇深,离世之前的书包里,还装着梭罗的《瓦尔登湖》……

自然文学的取材不一定多么宏大,小处也能透视大的道理。美国自然文学作家哈斯凯尔写了一本书,书名叫《看不见的森林》。哈斯凯尔深入到田纳西州的森林中选取了一片直径仅有一米的老龄树木作为自己的观察对象,用了整整一年的时间,准确地观察和把握了森林世界的四季变化、运行法则和深层哲理。

哈斯凯尔认为,我们生活在经验主义的噩梦中,实际上,一个生动的世界就真实地存在于我们的感知之外。他说:“我们是装点于生命表皮的笨重饰品。”我们应该去感受飞鸟、蜜蜂、蚂蚁、花朵、风霜、雷电等物候及动物或植物的生命现象。

人与自然的关系经历了三个阶段:其一,改造自然;其二,修复自然;其三,改造自我。人与自然是生命共同体,人类必须尊重自然,顺应自然,保护自然。怎样理解生命共同体呢?不是你是你,我是我,不是我中有你,你中有我,而是你就是我,我就是你。

虽然人与自然是生命共同体,但尊重自然,就要保持一定距离。

卡帕说:“如果你拍得不够好,那说明你靠得不够近。”但是,我要说,尊重自然最真诚的态度不是作为,而是不作为,不去惊扰自然。距离是人类尊重自然,珍视野生动物的一种表现。人类在反思自身与自然的关系中,要不断地调整与自然的距离,调整自身的行为。置身自然,我们留给自然的应该是“无痕”,而不是“伤口”和“疮疤”,甚至是罪恶。自然文学作家更要自律,节制自己的行为。

我最近在研究金钱豹。在古代,金钱豹也被唤作“程”。程就是节制、克制的意思。古诗中有“饿狼食不足,饿豹食有余”的句子,说的就是豹子有节制,不贪食的属性。即便在食物充足的情况下,豹子也只吃七分饱,避免自己因饱食而昏迷倦慵,从而保持舒展的体形和迅疾的奔跑速度。金钱豹是所有野生动物中奔跑速度最快的——每小时可达120公里。豹尾刚劲灵活,是捕猎时的武器,也是奔跑时的转向舵和控制器,从而平衡身体,不至于因奔跑速度太快,而导致侧翻或者摔倒。金钱豹时刻处在警觉状态,行踪极具隐蔽性,慢走时脚步轻柔,脚爪像树叶在地上摩挲。

我们要控制自己的欲望,物质的需求够用就好。豹子的节制精神值得我们学习。

“置身自然,人的一切都应该是干净的,无论是面孔、衣裳,还是心灵和思想。”这句话是契诃夫说的。

干净是什么?干净就是一种美。——我想,这种美就是自然文学所追求的境界吧。

作者:李青松

责任编辑:陆梅

*文学报独家稿件,转载请注明出处。图片授权自PIXBABY。